Интересные факты

Любопытные моменты жизни Николы Пуссена, на которые стоит обратить внимание:

- По матери у художника были брат и сестра, но ни с ними, ни с родителями после отъезда в Рим он не общался и не упомянул их в завещании.

- Общее число полотен живописца на сегодняшний день – 244, еще 30 – под вопросом (авторство установить затруднительно).

- Самая известная картина Пуссена – «Мученичество святого Эразма» (Музей Ватикана).

- Предметы искусства, обнаруженные в доме художника после его смерти, оценили в 60 тысяч экю.

- Могила мастера находится в церкви, где проходило его венчание с супругой (Сан-Лоренцо-ин-Лучина, Рим.

- Чтобы уехать из Парижа и не обидеть короля, Пуссен солгал им о болезни жены.

- Последняя работа «Аполлон и Дафна» осталась незавершенной из-за смерти супруги: со дня ее кончины живописец не брал в руки кисть.

- Пуссен больше гнался за славой, чем за богатством: даже когда заказчик присылал за картину меньшую сумму, чем было оговорено, художник не возражал.

- Помимо художественных навыков, живописец подробно изучил анатомию, геометрию, чтобы создавать сюжеты, основываясь на точных знаниях.

- Картины мастер писал долго, медленно, всегда самостоятельно, не привлекая помощников или учеников.

- Памятники Пуссену установлены в Париже, Риме.

- В 1631 году мастера избрали членом Академии Святого Луки – римского объединения художников.

- Никола Пуссен прибыл в Рим, не имея за душой практически ничего, а умер одним из богатейших людей этого города.

метаданные

Этот файл содержит дополнительную информацию, вероятно, добавленную цифровой камерой или сканером, которые использовались для его создания или оцифровки.

Если файл был изменен по сравнению с исходным состоянием, некоторые детали могут быть потеряны.

| Дата и время формирования данных | 20:35 14 ноя 2017 |

|---|---|

| Ширина | 3973 пикс. |

| Высота | 2921 пикс. |

| бит на компонент |

|

| пиксельная композиция | RGB |

| название изображения | |

| Ориентация | Нормальный |

| Количество компонентов | 3 |

| горизонтальное разрешение | 300 п/п |

| вертикальное разрешение | 300 п/п |

| используемое программное обеспечение | Adobe Photoshop CS6 (Windows) |

| Дата и время изменения файла | 12:33 1 Апр 2018 |

| Автор | Джон Трухильо |

| Exif-версия | 2.21 |

| цветовое пространство | sRGB |

| использованный объектив | ХК 80 |

| Серийный номер камеры | ТР37000983 |

| Писатель | Дахи Хан |

| Специальные инструкции | Граница |

| Дата и время сканирования | 20:35 14 ноя 2017 |

| Дата последнего изменения метаданных | 14:33 1 апр 2018 |

| Уникальный идентификатор исходного документа | xmp.did:ff9f0cef-4874-46ed-9aac-7dc8a9f88bc7 |

| Ключевые слова | Фронт |

| короткое название | |

| IIM-версия | 4094 |

Объясните значение слов

Марсово поле — так называлась часть Рима на левом берегу реки Тибр, первоначально предназначенная для военных и гимнастических упражнений. Со времени изгнания Тарквиниев здесь происходили военные и гражданские собрания. Как место военных упражнений, поле посвящено было древнеримскому богу Марсу, который имел в его центре свой алтарь.

Форум — центральная площадь Древнего Рима, образованная прилегающими зданиями. Первоначально на Форуме размещался рынок, позже на ней проводились Народные собрания и она приобрела политические функции.

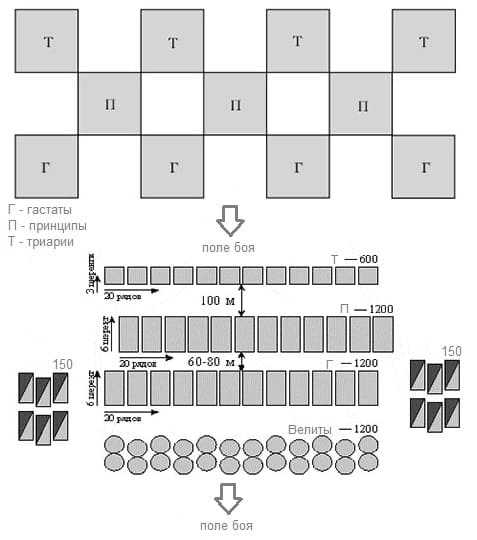

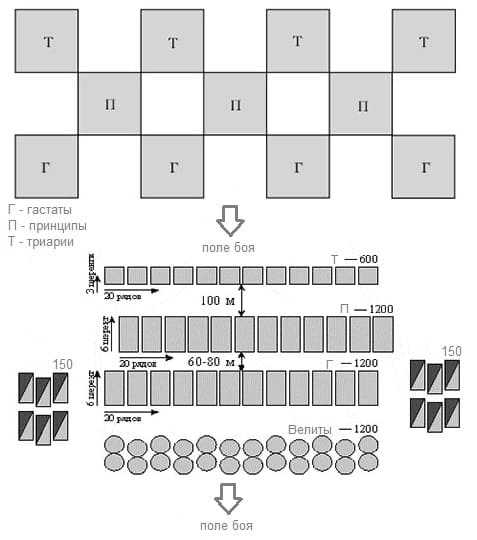

Легион — основная организационная единица в армии Древнего Рима времен поздней республики и империи. В легионе Рима состояло от 2 до 10 тыс. (в более поздние периоды 4,320) пехотинцев и нескольких сотен всадников. Каждый легион имел свой номер и название. По сохранившимся письменным источникам идентифицировано примерно 50 различных легионов.

Подумайте

В чём преимущество построения легиона в бою сравнительно с македонской фалангой?

Изучая различные битвы римского легиона против македонской фаланги можно сделать однозначный вывод — римский легион ни разу не смог пробить фалангу македонского типа при лобовом столкновении. Однако все битвы против македонцев, а впоследствии и сирийцев (у них тоже была фаланга по македонскому типу) были выиграны. Почему и за счет чего? В этих битвах римский легион продемонстрировал одну из своих самых сильных сторон — дисциплину и тактическую маневренность. Дело в том, что македонская фаланга, непробиваемая в лобовой атаке, крайне малоподвижна и уязвима с флангов и тыла. Именно быстрое маневрирование легиона на поле боя и удары во фланг и тыл заставляли строй фаланги распадаться, фалангистам приходилось вступать в заведомо проигрышный бой на коротких мечах. Поэтому главное преимущество построения легиона в бою сравнительно с македонской фалангой — разделение на манипулы, каждая из которых может действовать слаженно и самостоятельно, маневрируя по полю битвы.

Италики — индоевропейцы

Италики входят в обширную общность языков и культур, которую с самого начала 19 века стали называть индоевропейской. В 1816 году профессор Берлинского университета, член Прусской Академии наук Франц Бопп (Bopp) первым убедительно обосновал, что древние языки Европы, латынь, греческий и германский, и языки Северной Индии происходят от единого древнего праязыка!

Франц Бопп

(1791 – 1867)

Этот праязык Бопп назвал индогерманским, а потомков этого праязыка — индо-германцами. С выводами Боппа согласился датский ученый Р. Раск — да, существовал общий праязык! Но только Раск назвал древний праязык более широко — индоевропейским.

Это действительно более правильное название: ведь сам же Бопп вскоре, в 1835 году, включил в число индогерманских языков славянские, кельтские и армянский. Позже к ним добавили и фракийские языки, и иллирийские, и многие другие.

Расмус Раск

(1787 – 1832)

В Европе не сохранилось название народа — завоевателя, а вот в Индии сохранилось: во II тысячелетии до н. э. Индию завоевали племена ариев (или арийцев… произносить можно как угодно). Это был не один народ, а несколько родственных народов.

Но и в Индии они были пришельцами. Откуда? Откуда-то с севера: индийские арии знали березу и описывали снег и лед на замерзающих реках. Расселяясь на огромной территории, индоевропейские племена смешивались с местным населением, а друг с другом все сильнее теряли связь. Сама память о родстве постепенно уходила в прошлое.

Когда-то единый народ или родственно близкие народы, арии давно распались на множество разноязыких племен.

Скорость, с которой расходятся потомки одного языка, можно высчитать, хотя и очень приблизительно. Получается, шесть или семь тысяч лет назад существовал единый народ ариев-индоевропейцев. Настал момент — и арийцы начали расселяться со своей загадочной родины. Откуда? Это великая тайна. Только недавно тайна начала приоткрываться, и в основном трудами Льва Самойловича Клейна. Но откуда бы ни пошли арии-индоевропейцы, уже в III-II тысячелетиях до Рождества Христова в Центральной и Северной Европе жили многочисленные индоевропейские народы.

Уже в 1870-е годы Э. Лотнер полагал, что после распада единого индоевропейского языка первоначально образовался западно-европейский (древнеевропейский), а потом уже разделился на иные языки.

И Лотнер, и многие другие ученые полагали, что раскол прежней общности произошел в Центральной Европе. Одни арии сначала завоевали Балканы и Малую Азию, потом ушли в Среднюю Азию, Иран и Индию.

От индоевропейцев-ариев много раз отделялись группы племен. От древнеевропейцев откалывались племена италиков, иллирофракийцев, кельтов. Все это совершенно особые группы племен, со своей собственной историей, даже без понимания своего родства с другими индоевропейцами.

Италики — это не связанные друг с другом племена индоевропейцев, которые ушли жить в Италию.

Биография Никола Пуссена

Никола Пуссен появился на свет на севере Франции, в Нормандии, дата его рождения точно не установлена. Сведения о семье будущего гения и его ранних годах очень скудны. Юноша изучал латынь в Руане, в школе иезуитов, брал уроки рисования у Квентина Варена (Quentin Varin).

Пуссен постигал азы мастерства у портретиста Фердинанда ван Элле (Ferdinand Elle), потом перешел в подмастерья к Жоржу Лаллеману (Georges Lallemand), живописцу-историку, но не сошелся с ним характерами. Никола, обладавший ярко выраженной индивидуальностью, не принимал студийную систему: всю свою творческую жизнь он писал медленно и тщательно, предпочитая работать в одиночку.

У молодого человека накопились внушительные долги. Он возвратился в отчий дом, но в 1616-м вновь уехал в Париж для изучения анатомии и перспективы. Благодаря дружбе с камердинером Марии Медичи Александром Куртуа (Alexandre Courtois) художник смог посещать Лувр. Собственный стиль Никола Пуссена формировался под влиянием картин Рафаэля (Raffaello Santi) и Джулио Романо (Giulio Romano).

Наконец живописцу улыбнулась удача, и в 1624-м тридцатилетний Никола Пуссен обосновался в Риме на долгие 16 лет. Он посещал церкви и монастыри, исследовал труды Леонардо да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci), Дюрера (Albrecht Dürer) и других великих мастеров эпохи Ренессанса. Его вдохновляли картины Тициана (Tiziano Vecellio), Аннибале Карраччи (Annibale Carracci), а к наследию Микеланджело (Michelangelo Buonarroti) Пуссен остался совершенно безучастен. Он терпеть не мог творчество Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggio) и считал, что тот был рожден, чтобы уничтожить живопись.

Выполнив взятые обязательства, в 1642 году Пуссен мчится обратно в любимый Рим. Его мастерство достигает апогея. Эпикурейские мотивы практически исчезают, художник все больше интересуется античной тематикой, пишет пейзажи.

В 1664 году Никола Пуссен овдовел. Спустя год после кончины супруги, 19 ноября 1665 года, живописец умер.

Исторический анализ

Мотивация похищения сабинянок оспаривается среди древних источников. Ливи пишет, что Рим мотивировал похищение сабинянок исключительно для увеличения населения города и утверждает, что во время похищения не было прямого сексуального насилия. Ливи говорит, что Ромул предлагал сабинянкам свободный выбор, а также гражданские права и права собственности. По словам Ливия, Ромул поговорил с каждым из них лично, заявив, что «все это произошло из-за гордости их родителей за то, что они отказали своим соседям в праве смешанных браков. Они будут жить в благородном браке и разделить все свое имущество и гражданские права. и — дороже всего для человеческой природы — будут матерями свободных людей ». Ученые любят Дионисий Галикарнасский утверждают, что это была попытка закрепить союз с сабинянами через недавно установившиеся отношения женщин с римскими мужчинами. Рассказ Ливи в некоторой степени подкреплен работами Цицерон. В творчестве Цицерона De re publica, он повторяет мнение Ливи о том, что план похищения сабинянок на фестивале был разработан для «укрепления нового государства» и «защиты ресурсов своего королевства и народа». В отличие от Ливия, Цицерона и Дионисия, Овидий рассматривает похищение сабинян как средство для мужчин Рима реализовать свои сексуальные желания, а не как попытку взять жен, чтобы произвести детей для города

Хотя он и обращает внимание на проблему отсутствия женщин в Риме, он не считает это фактором при планировании похищения

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

- Cкульптура (2)

- Музыкальные флеш плееры (1)

- (0)

- (0)

- SOS, SOS, SOS. (3)

- БАРДЫ/Авторская песня (55)

- БИСЕР (14)

- ВЕСЬ ЮЖНЫЙ УРАЛ (22)

- ВСТРЕЧА С ПЕСНЕЙ. МузСайты (0)

- ВЫШИВКА (20)

- география путешествий (89)

- Великие путешественники (3)

- тайны морей и океанов (1)

- геология (49)

- МИР КАМНЯ (6)

- ГРАВЮРА (1)

- Детские фильмы (6)

- Документальное кино (22)

- Живопись (594)

- АКВАРЕЛИ (39)

- РИСУНОК (12)

- Зверьё моё (83)

- Здоровье (45)

- ИГРУШКИ (373)

- интерьер,дизайн (34)

- ИСКУССТВО ЗВУКА (11)

- Исторические русские усадьбы (9)

- ИСТОРИЯ И КРАЕВЕДЕНИЕ (11)

- История России (30)

- ИСТОРИЯ, исторические события и личности (6)

- КИНО (193)

- Детские фильмы (3)

- МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ и КОМЕДИИ (22)

- СКАЗКИ. (11)

- КОННЫЙ МИР (6)

- КОНСЕРВАТИВНЫЙ КЛУБ (2)

- Копилка премудростей (63)

- КОСМОС (26)

- кулинария (201)

- ЗАГОТОВКИ НА ЗИМУ (12)

- РУССКАЯ КУХНЯ (9)

- ЛИТЕРАТУРА (40)

- Мир ЛЕСА (1)

- МУЗЕИ (9)

- музыка (677)

- ВСТРЕЧА С ПЕСНЕЙ. МузСайты (1)

- ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ (46)

- музыка (21)

- музыка (30)

- музыка (12)

- МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ (6)

- ОПЕРА (11)

- РОМАНСЫ (36)

- РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ХОРЫ (13)

- МУЗЫКА и ЖИВОПИСЬ (6)

- МУЛЬТФИЛЬМЫ. (26)

- Народное художественное творчество (18)

- Огород и САД (222)

- ОТКРЫТКИ (1)

- ОТКРЫТКИ к ПРАЗДНИКАМ (8)

- Оч.Умелые Ручки (5)

- ПОЭЗИЯ (51)

- ПРАВОСЛАВИЕ (92)

- ДУХОВНЫЕ ПЕСНОПЕНИЯ (3)

- Консервативный клуб (1)

- Молитва. Богослужение (16)

- МОНАСТЫРИ РОССИИ (3)

- ПРАВОСЛАВНОЕ КИНО (15)

- ХРАМЫ РОССИИ (4)

- ПРИРОДА и ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (26)

- ПТИЦЫ (35)

- РАДИО (1)

- РАСТЕНИЯ — твои друзья и недруги (1)

- Рецепты Красоты (11)

- РОМАНСЫ (8)

- РОССИЯ (9)

- Рукоделие (539)

- ВАРЕЖКИ (2)

- ВЯЗАНИЕ -ЦВЕТЫ кючком и спицами (28)

- НОСКИ (18)

- рукоделие (7)

- рукоделие (14)

- рукоделие (22)

- рукоделие (24)

- рукоделие (8)

- рукоделие (22)

- рукоделие (5)

- рукоделие (2)

- САЛФЕТКИ (18)

- ТАПОЧКИ (3)

- САД (118)

- ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ (28)

- САДЫ / ПАРКИ (50)

- СКАЗКИ-СКАЗОЧКИ (1)

- Слушаем книги (16)

- Спорт (2)

- СТЕКЛО (3)

- СУНДУЧОК. (33)

- Театр (67)

- БАЛЕТ (17)

- Телеканалы TV. (18)

- ФАРФОР (11)

- ФЛОРА (8)

- ФотоАльбом (14)

- ФОТОГРАФИЯ (19)

- Хорошее Настроение ))) (7)

- ЦВЕТЫ (84)

- Это интересно (43)

- Ювелирное искусство (8)

След в искусстве

Никола Пуссен был выдающимся французским художником, одним из основоположников классицизма. В основном он писал полотна на исторические, мифологические и библейские темы, тщательно изучая литературные источники.

Над всеми этапами создания картины Пуссен трудился самостоятельно, не прибегая к услугам учеников и коллег. Он сам делал многочисленные эскизы, добиваясь наилучшего варианта, создавал трёхмерную восковую композицию, искал натурщиков. Над одной картиной художник мог трудиться более полугода.

В работе мастер придерживался принципа рационализма. Его картинам свойственны сложные аллегорические сюжеты, гармоничность, идеально точный рисунок, стройное и ясное композиционное построение, чёткое разделение планов с помощью формы и цвета, использование локальных цветов. Художественные приёмы, применявшиеся живописцем, легли в основу академизма.

-

Значение сна в жизни человека кратко

-

Колония это в микробиологии кратко

-

Специфичность в биологии это кратко

-

Христианство в русских землях до кн владимира святого кратко

- Корпорация ллойд история кратко

Троянская теория

О том, что в истории основания Римской империи свою роль сыграли жители Трои, не отрицают даже ученые. Они ссылаются на легенды, которые, по идее, могли появится позже: как обоснование божественной власти римских императоров. В пользу этой теории говорят и литературные источники.

Согласно им, троянец Эней, сын героя Анхиса и богини Афродиты, после того, как греки ворвались в город, сумел спастись, выведя из полыхающей Трои юного сына и вынеся на плечах престарелого отца. Под его руководством троянцы построили корабли и пустились по морю к Италии, которая была обещана Энею богами, как земля, где его народ сможет жить дальше. Много приключений ждало Энея – и чума на Крите, и бури в море, и влюбленная царица Карфагена Дидона, не желавшая отпускать троянца, извержение Этны, и даже посещение Энеем Аида, пока наконец корабли троянцев не прибыли на Апеннины, и пройдя вверх по Тибру, не остановились в области Лация.

Здесь Эней женился на дочери местного царя Латина, был вынужден сразиться с ее бывшим женихом и победить его. Затем Эней основал город Лавнии. После смерти Латина, он возглавил его царство под именем Юла, спустя годы пал в бою с могущественными этрусками и стал почитаем под именем Юпитера. А его сын Асканий основал город Альбу-Лонгу, который и был родным городом основателя Рима Ромула.

В другой версии этой легенды сына Энея зовут Юл, и именно ему дается видение о том, что Италия станет новой родиной троянцев, а направление молний с небес показывают троянцам путь.

Похищение Ганимеда Картина Рембрандта

Живопись эпохи барокко

Размер картины голландского живописца Рембрандта ван Рейна «Похищение Ганимеда» 171 x 130 см, холст, масло.

Согласно мифологии, сын царя Троя Ганимед, из-за своей необыкновенной красоты еще ребенком был похищен богами на небо, где стал любимцем и виночерпием Зевса.

По другим преданиям, сам Зевс повелел своему орлу похитить Ганимеда. Так как сын царя Троя в качестве атрибута имеет при себе сосуд, то его отождествляли с божеством Нила; древние астрономы поместили его в созвездии Водолея.

Из изображений Ганимеда известна ватиканская статуя (приписывается Леохару и его школе): Ганимед, держащий пастушеский посох, уносится орлом Зевса на небо; а также статуи Карстена и Торвальдсена.

В середине 30-х годов 17 века наряду с заказными работами Рембрандт пишет картины, возникающие по его собственному желанию, частично они предназначались для продажи на свободном

рынке, но сверх того были и результатом его самовыражения, результатом полемики автора с проблемами искусства и жизни.

Такими библейскими и мифологическими историями, как «Похищение Ганимеда», «Жертвоприношение Авраама» (1635), «Ослепление Самсона» (1636) или «Валтасар» (около

1636) Рембрандт, приспосабливаясь к господствующему в Южных Нидерландах придворному барокко (которое, как например в

серии о Самсоне, было явно окрашено отблеском ужасов войны, «культом ужасного» того времени), нацеливается на существующие интересы художественного рынка.

По своему миросозерцанию, Рембрандт, прежде всего, глубокий реалист: реализмом проникнуты все его работы, вне зависимости от

того, из какой области художник черпал для них сюжеты. Даже в картинах мифологической тематики Рембрандт не отрешается от

действительности, живописец в своих полотнах представляет античных богов и богинь в виде современных ему голландцев и голландок (как, например, в картине «Даная», находящейся в Эрмитаже).

Более того, в некоторых картинах подобного рода, Рембрандт как бы старается отринуть от себя всякое представление о присущей греческим богам красоте форм, и умышленно вдается в некоторую карикатурность (как, например, в этой рассматриваемой картине или в полотне «Андромеда», Маурицхейс, Гаага).

История голландского искусства периода барокко. Далее →

Божественная теория происхождения — от бога войны Марса

Эту вполне официальную легенду об основании Рима все знают по школьной программе.

Согласно ей, в латинском городе Альба-Лонга (Лация) правил царь Нумитор, который был смещен с престола своим коварным братом. Дочь опального царя Рея Сильвия вынужденно стала весталкой – жрицей богини Весты и должна была оставаться безбрачной.

Но, видимо, у бога Марса были на Рею свои планы, и она родила от него близнецов – Ромула и Рема. Дядя повелел бросить младенцев в Тибр, но те в плетеной корзине выплыли на берег, где их вскормила волчица, а потом подобрал и вырастил пастух Фаустул. Братья выросли, вернулись в Альбу-Лонгу, узнали о себе всю правду, убили коварного дядю, восстановили на престоле отца, а потом отправились искать место для нового поселения.

Поссорившись с братом из-за того, где надо строить новый город, Ромул убил Рема, затем на Палатинском холме основал город, которому и дал свое имя.

Чтобы увеличить население Рима, Ромул предоставил пришлым людям такие же права, как и первопоселенцам. В город стали стекаться беглые рабы, авантюристы и изгнанники.

Согласно преданиям, в первое время в Риме не хватало женщин, и горожане вынуждены были пойти на хитрость. Они заманили к себе на праздник соседей-сабинян (одно из племен италиков) с женами, перебили мужчин и захватили женщин. Правда, после этого римлянам пришлось отбиваться от недовольных соседей, но войско Ромула справилось с этим. Военная слава Рима привлекла в город этрусков, которые заняли соседний холм. Когда же на Рим двинулось все войско сабинян, на выручку коварным горожанам пришли их новые жены-сабинянки. Женщины показывали своим братьям и отцам младенцев и умолили сабинян пощадить Рим.

Вскоре хитрый Ромул стал царем объединенных народов. Таким образом, происхождение римлян от смешения народов, заселивших холмы будущего великого города, подтверждается.

Римляне — латиняне

Римляне — не племя и не род, это название городской общины. Первоначально римляне принадлежали к числу латинов, или латинян (latini). Одни ученые считают латинов самостоятельным племенем, другие — частью сабинян или этрусков.

Территория расселения латинов называлась Латиум или Лациум: по имени легендарного царя Лация. В мифах же Лация называли царем аборигенов — древнейших обитателей области Лаций. Современный термин «аборигены» прямо происходит от латинского Aborigines — названия этого народа. Что означало это слово, неясно. То ли ab origene — «изначальные». То ли Aberrigenes, от латинского aberrare — «блуждать, отклоняться». То есть бродяги, кочевники.

Уже древние, античные источники не считали аборигенов исконными обитателями Лация. Их называли греками-переселенцами или ушедшими на юг лигурами.

Известно, что аборигены пришли с севера, вытеснили из будущего Лация доиндоевропейские племена сакранов или сикулов.

Они победили италийское племя умбров и заставили их никогда больше не претендовать на Лациум. Мифы называют имена царей аборигенов, но это имена богов: Сатурн, Тибр, Фавн, Авентин, Пик. Верить ли мифам? Латин тоже был царем аборигенов, и ему приписывается совершенно фантастическое происхождение. То его называют сыном Одиссея и нимфы Калипсо. То он сын Одиссея, но уже другой нимфы — Кирки (как и Авзон). То он по-прежнему сын Кирки, но уже не Одиссея, а его сына Телемаха. То он сын Телегона. То сын Зевса и Пандоры. То сын Фавна и Марики. То сын Геракла и некой не называемой по имени девы.

Деву выдали замуж за Фавна, но верной женой она не была, и родила Латина от Геракла. То Латин оказывается все же сыном Геракла, но рожденным уже не от неверной жены Фавна, а от его дочери.

Вывод прост: наверное, в памяти латинов жила память о каком-то древнем царе. Но ему приписывали самое фантастическое происхождение — причем очень почетное по понятиям новых времен. Лация в Древнем Риме обожествили и почитали под именем Юпитер Латиарис (Лациарий). Святилище этого божества находилось на Альбанской горе.

Похищение сабинянок

В одном из залов парижского Лувра висит картина Жака Луи Давида под названием «Сабинянки». На фоне стен города сражаются древние воины. Воин с круглым щитом готовится бросить копье во врага, но между ними бросается женщина, а на земле на коленях стоит другая. Рядом в пыли ползают дети. Чуть сзади еще одна потрясает своим ребенком над сражающимися…Что за события изобразил художник?

Согласно легенде, поначалу в Риме, который еще даже не имел названия, селились лишь бродяги, беглые рабы, разбойники и прочие не слишком уважаемые люди. Разумеется, никто из окрестных жителей не хотел выдавать за них своих дочерей, тем более что римляне нередко промышляли разбоем. Не имея жен, римляне не могли обзавестись потомством, а в древности это считалось куда большим несчастьем, чем сейчас — кто же будет тогда приносить жертвы богам подземного мира, чтобы они были благосклонны к душе умершего?

Тогда первый римский царь Ромул придумал простой, но дерзкий выход. Он пригласил представителей соседнего племени сабинян на религиозные празднества и устраивавшиеся по этому случаю игры и зрелища. Сабиняне приняли это приглашение и прибыли в Рим вместе с женами и дочерьми.

Во время игр Ромул в пурпурном плаще (знак царской власти) восседал с виднейшими гражданами города на первых местах. Вдруг он свернул плащ и снова накинул его себе на плечи. Это был условный сигнал. По нему римляне обнажили оружие и бросились хватать сабинских девушек. Перепуганные сабинские мужчины, у которых оружия не было, бросились бежать. Ромул и его люди им не мешали.Однако сабиняне — отцы и братья похищенных девушек — не собирались прощать нанесенную им обиду и вскоре начали войну против дерзких соседей. Но и римляне не теряли времени даром. Пользуясь тем, что их противники еще не собрали объединенное войско, они стали бить их поодиночке и захватили множество вражеских поселений. Их жителей, согласно легенде, переселили в Рим, чтобы он стал более многолюдным.

Но тут, наконец, сабиняне объединились и, избрав своим главнокомандующим Тита Тация, двинулись на Рим. У стен города разгорелась жаркая битва. Римляне не выдержали натиска врага и побежали. Ромул стал молить богов, чтобы они остановили его воинов, и те, действительно, прекратили бегство и обратились лицом к противнику. Но не успела битва возобновиться, как на поле боя выбежали сабинские женщины, ставшие теперь женами римлян. Они бросились между сражающимися и стали умолять их прекратить кровопролитие — ведь если бы победили сабиняне, они лишились бы мужей, к которым уже успели привыкнуть, а если римляне — то отцов и братьев.

Растроганные воины опустили оружие. Их вожди Ромул и Таций вступили в переговоры. Тем временем женщины стали знакомить своих отцов и братьев-сабинян с мужьями-римлянами, показывали крохотных детей, рожденных от них, кормили голодных, перевязывали раненых. Воины, только что бившиеся друг с другом насмерть, больше и не думали о войне со своими новыми родственниками.

Ромул и Таций договорились между собой следующим образом: сабиняне переселяются в город Ромула, который теперь станет носить его имя — Рома (по-латински — Рим), но все его жители — римляне и сабиняне — будут теперь называться квиритами — по имени родного города Тация Куры. Оба царя должны править и командовать войском совместно.

Такова легенда о похищении сабинянок. В ней причудливо переплелись поэтический вымысел и подлинные события. В археологических слоях VIII в. до н. э. (а именно тогда, по преданию, жил Ромул) были обнаружены как латинские, так и сабинские погребения. Это позволяет думать, что Рим действительно стал местом слияния латинских и сабинских общин. Название «квириты», которое дал римлянам Таций, тоже сабинского происхождения, но, видимо, не от города Куры, а от имени сабинского бога Квирина.

Что же касается похищения римлянами девушек, то этот обычай весьма распространен у первобытных народов. Не на пустом месте возникла и легенда о том, что женщины прекратили битву между римлянами и сабинянами. Еще и сейчас у народов Кавказа сохранился обычай, когда мужчины должны прекратить схватку, если женщина бросит между ними платок.

Администрация проекта Rustudent.com просит помощи в поиске автора данного материала и его первоисточника, поскольку данная статья поступила в редакцию без этой очень нужной нам информации.

Что еще посмотреть в Лувре

Кратер из Антей

Шедевр греческой краснофигурной керамики был создан гончаром Евфронием в 515-510 гг. до н.э. На вазе изображен мифологический сюжет — борьба Геракла с Антеем. На стенках сохранилась подпись создателя. Кратер находится в комнате 43 на 1-м этаже в крыле Салли.

Алмаз Регента

Крупный бриллиант массой 140, 64 карата был найден в Индии в 1698 г. Британский купец продал его регенту Людовика XV герцогу Филиппу II Орлеанскому. Так возникло название алмаза. Сначала он весил 426 карат, но его много раз распиливали и продавали. Сейчас бриллиант можно увидеть в комнате 66 на 1-м этаже в галерее Денон.

Кодекс Хаммурапи

В Лувре можно увидеть базальтовую стелу, созданную в 1792-1750 гг. до н.э. На ней запечатлены законы Вавилона, принятые царем Хаммурапи. Эта стела является одновременно памятником скульптуры, юриспруденции и письменности, поскольку свод законов запечатлен в виде клинописи. Она находится в комнате 3 на 1-м этаже галереи Ришелье.

Базальтовая стела «Кодекс Хаммурапи».

Базальтовая стела «Кодекс Хаммурапи».

Апартаменты Наполеона III

Роскошные комнаты Наполеона III, украшены багровым шелком, позолотой и хрусталем. Апартаменты служили ему приемной, а не жилыми помещениями. Увидеть их можно на 2-м этаже в крыле Ришелье.