«Эстафета по кольцу „Б“» укрепила репутацию Александра Дейнеки как интерпретатора спортивной темы

Самая известная «спортивная» картина советского художника Александра Дейнеки «Эстафета по кольцу „Б“», созданная в 1947 году, укрепила его репутацию интерпретатора темы спорта. Эта работа была представлена на многочисленных всесоюзных, всероссийских и международных выставках. А в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе Александр Дейнека за неё, панно советского павильона «За мир» и картины «Оборона Петрограда» и «Окраина Москвы. 1941 год» был награждён золотой медалью.

История гласит — Первая легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу состоялась 2 мая 1922 года. Организатором выступала Главная школа физического образования трудящихся. Потом учреждение переехало в Ленинград и мероприятие в Москве перестали проводить.

В 1927 году эстафету возродила газета «Вечерняя Москва» и журналист Герман Колодный. Состязания проводились ежегодно, даже война не помешала этим забегам. Маршрут, длина дистанции и количество участников были разными.

Ранний период творчества

Сотрудничество с массовыми журналами, начатое еще во время учебы в училище, стало одним из направлений творчества Дейнеки двадцатых годов. Широко известным стал графический цикл «Донбасс», опубликованный в 1924 г. в журнале «У станка» и посвященный теме промышленного возрождения и трудового подвига советских людей. Другой темой журнальных работ художника становится сатира, направленная против религиозных и буржуазных пережитков — «Сам батюшка пожаловал», «Святые прозорливцы», «Тоска по изящной жизни».

В эти годы вместе с сокурсниками Дейнека организует художественные объединения «Группа трех» и «Общество станковистов» (ОСТ), задачей которых становится изображение «примет XX столетия» — индустриализации, мирной советской жизни, физической культуры и массового спорта. В 1924 г. на знаменитой «Первой дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства» было выставлено первое монументальное полотно молодого художника «Футбол».

Кроме станковой живописи, в этот период Дейнека занимается плакатным творчеством, иллюстрирует детские книги и журналы, работает над созданием театральных костюмов и декораций.

Одной из наиболее значительных и любимых самим автором работ 20-х годов стал патетическое полотно «Оборона Петрограда», изображающее уходящие на фронт шеренги петроградских рабочих.

Послевоенный период

В послевоенный период Дейнека возвращается к привычному жанру изображения трудовых будней, спорта и физического совершенства. Перечень его живописных шедевров дополняют полотна «На Донбассе», «Выходной день», «На юге», «У моря. Рыбачки», «В Севастополе», его мозаиками украшаются фойе МГУ и Кремлевского Дворца Съездов.

Александр Александрович передает свой богатый опыт новому поколению художников в Московском художественном институте имени В. И. Сурикова, Московском институте прикладного и декоративного искусства, Московском архитектурном институте, является членом Академии художеств СССР.

Заслуги А. Дейнеки перед Родиной были не раз отмечены орденами и медалями, в 1963 г. ему было присвоено звание Народного художника СССР, а в 1969 г. высокое звание Героя Социалистического Труда.

Александр Александрович Дейнека скончался в Москве 12 июня 1969 г., спустя всего несколько дней после своего семидесятилетнего юбилея.

Сегодня работы великого мастера можно увидеть в собраниях крупнейших российских музеев — Третьяковской галереи, Государственного Русского музея, Института русского реалистического искусства, а также на родине художника в Курской картинной галерее им. А. А. Дейнеки.

В годы войны

С началом Великой Отечественной войны Александр Александрович остается в Москве, не раз выезжает на фронт, основной темой картин становится художественная хроника времени, страданий и подвига советского народа — «Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», «Фронтовая дорога», «Танки идут на фронт», «Сгоревшая деревня», «Сбитый ас».

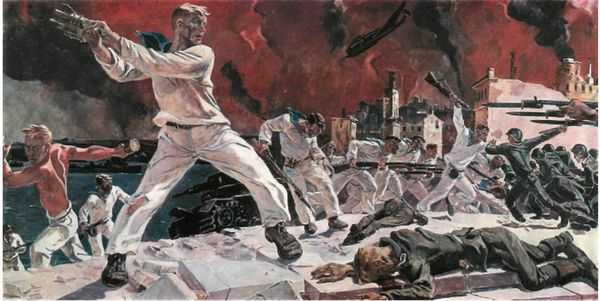

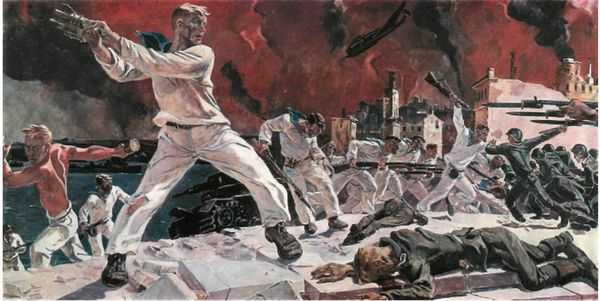

В 1942 г. после возвращения из разрушенного Севастополя Дейнека приступил к созданию знаменитого батального полотна «Оборона Севастополя», ставшего настоящим гимном мужеству защитников города.

После изгнания фашистов за пределы Родины художник смог вернуться к мирной теме творчества, закончил начатое до войны панно «Раздолье».

Заключительной работой военного периода стала серия акварелей под общим названием «Берлин. 1945», созданная во время творческой командировки в мае 1945 г.

Использовал кино и фото-материалы

Следует отметить, что наряду с натурными зарисовками Дейнека при создании картины «Эстафета по кольцу „Б“» прибегал к возможностям кино и фото-материалов. Художник использовал десятки фотографий, изучая технику и пластику бегунов. Всё это позволило ему фиксировать позы, жесты, движения бегунов, длящиеся считанные секунды.

Позже Александр Дейнека напишет: «Это событие связано с Москвой. И впервые для меня тема спорта решена среди архитектуры Москвы. Это вполне конкретное место — Садовое кольцо, около улицы Чайковского. Писал я эту картину в 1947 году. За эти годы Москва так сильно изменилась! Появились высотные здания, новые дома. И моя картина стала в какой-то степени исторической».

Художник изобразил на картине три пары бегущих спортсменов: трое юношей и три девушки. По всей видимости, это вырвавшиеся вперёд лучшие участники своих команд. За ними — пустое Садовое кольцо. Виден жилой дом Военно-морского флота на Новинском бульваре.

Композиция строится вокруг белой линии на асфальте, которая обозначает финиш одного этапа и старт следующего. Атлеты приближаются к ней или удаляются от неё. Девушки передают эстафетную палочку юношам, которые побегут следующий отрезок.

Несколько позже, в 1950 году, Александр Дейнека напишет ещё одну картину с похожим названием и сюжетом, которая сейчас хранится в частном собрании.

Среди зрителей сам автор

Попавшие на холст немногочисленные зрители, среди которых выделяется мужчина в тренировочном костюме с надписью на груди «СССР», находятся на правой передней стороне полотна. К слову, некоторые искусствоведы считают, что фигура на дальнем плане — сам художник. В доказательство обычно приводится уверенная посадка головы и чёткий профиль, похожий на фотографические изображения Дейнеки 1930-х годов.

По всей видимости, изображая себя, художник хотел показать, что сам находится «в самой гуще повседневной действительности, среди своих любимых героев».

Дейнека включил в картину архитектурные образы: три многоэтажных здания, среди которых жилой дом Военно-морского флота под номером 12 на Новинском бульваре. Над головами советских граждан реют флаги с эмблемами спортивных организаций.

Размер полотна довольно большой и составляет более чем 3 на 2 метра. Сейчас картина «Эстафета по кольцу „Б“», как и другие работы автора, хранится в Государственной Третьяковской галерее.

Наталья ШвецРепродукция картины Александра Дейнеки «Эстафета по кольцу „Б“»

Предыдущая публикация из цикла «Сто шедевров живописи» — ««Снегири. Детский сад» — полузабытая картина Николая Ульянова

↑ Направление, стиль и тематика произведений

В отличие от более старшего поколения советских художников, Дейнека не успел вобрать в себя распространенные начале XX века идея модерна. Начав свой путь художника сразу во время революции, Дейнека не вкладывает много символизма в свои работы, как например Юон. Наоборот Дейнека является ярким представителем социалистического реализма. Его картины не редко посвящены революционной тематике и деятельности советских организаций.

А.Дайнека. картина Полдень фото

В тридцатых годах его задевает тема авиации. Появляются такие картины, как «Молодые Летчики» и «Через полюс в Америку». Во время войны тематика меняется на историческую, военную если точнее. Советский художник делает свой вклад в победу над нацизмом. При этом картины отличаются большим драматизм и пафосом. Особенно это заметно в одной из наиболее известных его произведений «Оборона Севастополя».

А.Дайнека. картина Оборона Севастополя фото

Однако среди его картин находят свое место трагедии. Так желая показать разрушительные последствия Великой войны, Дейнека рисует полотно «Сгоревшая деревня».

Мозаики для станции «Новокузнецкой»

Александр Дейнека — автор эскизов и для 8 мозаичных панно, которые были установлены на станции метро «Новокузнецкая». Тема та же — жизнь в СССР и достижения советского народа. Названия панно: «Строители», «Сталевары», «Шахтеры», «Авиаторы», «Машиностроители», «Садоводы», «Лыжники», «Парад физкультурников».

Первоначально эскизов было 14 и установка мозаик планировалась на станции «Павелецкая» (сегодня — радиальная). Работы у Дейнеки заказали архитекторы станции — братья Александр и Виктор Веснины. Однако война внесла в их планы свои коррективы: в 1942 году территория Донбасса, где производились металлоконструкции для «Павелецкой», оказалась оккупированной немецкими войсками.

К этому времени мозаичные панно по эскизам Дейнеки были уже изготовлены в блокадном Ленинграде. Над ними трудился тот же Владимир Фролов. Это — последние из произведений, созданных замечательным автором. В условиях жесточайшего холода и голода Фролов успел выполнить все панно; 3 февраля 1942 года 68-летний мастер скончался от голода. Благодаря морякам Ладожской флотилии мозаики были доставлены на «большую землю» и далее — в Москву. Однако для «Павелецкой» почти 3-метровые восьмиугольные панно оказались уже не нужны по упомянутой выше причине — не было соответствующих стальных конструкций для монтажа элементов станции.

Решение было найдено другим архитектором — И. Г. Тарановым, автором проекта станции «Новокузнецкая». Вскоре мозаики разместили на своде центрального зала «Новокузнецкой». Первоначально в зале их было 7 — именно столько уместилось в силу его длины. Восьмое мозаичное полотно было установлено в вестибюле. После возведения гидрозатвора из зала исчезло панно «Шахтеры». Местонахождение остальных 6 полотен («Заводы», Футбол», «Танец» и т. д.) неизвестно. Сегодня панно хорошо освещены благодаря ряду высоких торшеров, установленных по оси зала. Станция была открыта 20 ноября 1943 года. В 2013 году здесь установили мемориальную доску в память о В. А. Фролове.

ДОСЬЕ «СВ»

Александр Дейнека родился в 1899 году в Курске. Живописец, монументалист, график и преподаватель. Учился в Харьковском художественном училище. В октябре 1917 года участвовал в обороне Курска от белогвардейцев, оформлял агитпоезда, рисовал местные «Окна РОСТа». Потом был направлен Красной армией на учебу в Москву. Самые известные произведения Дейнеки: «Оборона Петрограда», «Физкультурница», «Купающиеся девушки» и, конечно, «Оборона Севастополя». Создал оформление для станций метро «Маяковская» и «Новокузнецкая». Народный художник СССР, награжден двумя орденами Ленина, Ленинской премией, орденом Трудового Красного знамени. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

↑ Краткая биография

Александр Дейнека родился 8 мая 1899 года в Курске. Его семья не была богатой, отец работал железнодорожником. Тем не менее он смог получить неплохое образование для своего времени.

В периоде с 1915 по 1917 учился в художественном училище в Харькове. Во время революции начинает активную художественную деятельность. Работает фотографом, занимается педагогикой и народным образованием.

Во время наступления белой армии принимает участие в боях за Курск. С 1919-1920 служит в рядах Красной армии в качестве художественного руководителя в политотделе. В конце революции отправляется в Москву, где получает высшее художественное образование.

В 1924 году проходит его первая выставка, на которой Дейнека демонстрирует свой талант. С этого момента он приминает активное участие в художественных организациях, рисует множество своих знаменитых картин.

А.Дайнека. картина Оборона Петрограда фото

Период Сталинских репрессий никак не влияет на художника. Во время Великой Отечественной Войны создает агитационные плакаты для поддержания боевого духа в трудный для советской армии 1942 год. После войны продолжает свою художественную деятельность, входит в Академию художеств СССР. Больше внимания уделяет педагогике.

Александр Дейнека умер 12 июня 1969 года, оставив после себя богатое культурное наследие советской эпохи.

1.2. Краткий анализ творчества А.А. Дейнека в контексте эпохи.

Александр Дейнека родился в 1899 году в Курске. Его отец был рабочим железной дороги, и будущий художник рос в атмосфере простой трудолюбивой семьи — волевым, спортивным, физически крепким. Однако любовь к рисованию оказалась сильнее: уже через год Александр Дейнека отправился в Харьков, поступать в художественное училище. Отец не поддерживал его выбор, не помогал материально. Но, несмотря на сложности, Дейнека продолжал учиться. Молодого художника больше привлекала графика, чем живопись: масляные краски тогда были дорогими, и он с детства привык работать карандашом.

Александр Дейнека стал известным в СССР художником не сразу: он работал во многих местах, напрямую с искусством не связанных. Но позже художник нашел свою тему — спорт. Сильные и красивые персонажи его полотен отражали идеалы социалистического реализма — высокого морального духа, соревнований и побед.

В 1928 году он создал знаменитую картину «Оборона Петрограда» — одно из его любимых полотен. Масштабное произведение Дейнека написал всего за неделю.

В 1930-е годы Александр Дейнека создавал в основном живописные произведения, но ему пригодились и навыки, которые он получил, иллюстрируя книги. Художник мгновенно схватывал фигуры спортсменов в своих набросках. Его часто видели на стадионах, когда он делал быстрые эскизы самых сложных ракурсов, придавая динамическим моментам естественность и натуральность. Обычно зарисовки становились позже основой будущего полотна. Карандаш художника подмечал острые моменты, легко запечатлевал сложные ракурсы.

Спорту Дейнека посвящал не только живописные и графические работы, но и скульптуры

В бронзовой композиции «Эстафета» он изобразил бегущих атлетов, старательно подчеркивая каждый мускул, акцентируя внимание зрителя на физиологии фигур и их сложных позах

В послевоенный период Дейнека сохраняет прежний уровень работоспособности и мастерства, однако возвращается к старым, проверенным жанрам (мирные трудовые будни, спорт, духовно и физически здоровая натура), практически перестаёт расширять границы своего творчества. Тем не менее, за последующие два десятка лет он создаёт ещё множество шедевров. В 1956 году он создаёт мозаику для фойе актового зала МГУ, а в 1961 году – для фойе Дворец Съездов в Московском Кремле. За мозаичные работы «Хорошее утро» (1959-1960) и «Хоккеисты» (1959-1960) Александр Александрович в 1964 году получает Ленинскую премию. В 1969 году его награждают орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями, дают звание героя Социалистического Труда.

Также Александр Дейнека создавал эскизы для мозаик, которые украшают станции «Маяковская» и «Новокузнецкая» московского метро. Их выполнили в мастерской знаменитого художника Владимира Фролова.

После Февральской революции 1917 года занятия в художественном училище прекратились и Александру пришлось сменить много специальностей: он был учителем в женской гимназии, оформлял спектакли в театре и даже работал фотографом в Уголовном розыске. Во время службы в армии в 1919 году Александр Дейнека возглавлял художественную студию, где его заметило руководство. Дейнеку направили в командировку в Москву, в одно из лучших художественных училищ в стране – ВХУТЕМАС. В столице он попал в ученики к известному графику Владимиру Фаворскому. Во время учебы Дейнека сотрудничал с журналами «Безбожник у станка» и «Прожектор»: он рисовал колкие карикатуры на религиозные темы, изображал трудовые будни заводских рабочих. Александр Дейнека много ездил по стране и везде собирал материал для своих работ. В этот период он создал сотни рисунков, часть из них в будущем стала основой больших живописных произведений.

Использовал кино и фото-материалы

Следует отметить, что наряду с натурными зарисовками Дейнека при создании картины «Эстафета по кольцу „Б“» прибегал к возможностям кино и фото-материалов. Художник использовал десятки фотографий, изучая технику и пластику бегунов. Всё это позволило ему фиксировать позы, жесты, движения бегунов, длящиеся считанные секунды.

Позже Александр Дейнека напишет: «Это событие связано с Москвой. И впервые для меня тема спорта решена среди архитектуры Москвы. Это вполне конкретное место — Садовое кольцо, около улицы Чайковского. Писал я эту картину в 1947 году. За эти годы Москва так сильно изменилась! Появились высотные здания, новые дома. И моя картина стала в какой-то степени исторической».

Художник изобразил на картине три пары бегущих спортсменов: трое юношей и три девушки. По всей видимости, это вырвавшиеся вперёд лучшие участники своих команд. За ними — пустое Садовое кольцо. Виден жилой дом Военно-морского флота на Новинском бульваре.

Композиция строится вокруг белой линии на асфальте, которая обозначает финиш одного этапа и старт следующего. Атлеты приближаются к ней или удаляются от неё. Девушки передают эстафетную палочку юношам, которые побегут следующий отрезок.

Несколько позже, в 1950 году, Александр Дейнека напишет ещё одну картину с похожим названием и сюжетом, которая сейчас хранится в частном собрании.

КСТАТИ

ФАЛЬШИВЫЕ КУПАЛЬЩИЦЫ

— Говорят, есть много подделок картин Дейнеки.

— Да. Появляются на рынке. Дело все в том, что представителей ХХ века не так сложно фальсифицировать. Много осталось и холстов, и картонов, и красок того времени, и поэтому знающий художник-мошенник может это сделать. Химико-технологический анализ подделку не выявит. Но с Дейнекой проблема в другом: несмотря на кажущуюся простоту его линий, его изобразительный ряд, фигуры повторить сложно. И человек, который хотя бы минимально в теме находится, увидит это отличие. Подкованные фальсификаторы не выставляют на рынок большие произведения, потому что априори не может быть неизвестных полотен Дейнеки. Они, например, предлагают подготовительные работы к знаменитым вещам. Мелькали как-то якобы этюды к девушкам купающимся, даже продавались. Но при этом у экспертов были очень серьезные сомнения по поводу этих работ. За те годы, пока я вращался на этом рынке, постоянно приносили графику, но она, как правило, оказывалась неаутентичной.

— У Дейнеки была тяга к красному цвету — девичьи косынки на полотнах, множество знамен…

— Многие художники тяготели к красному цвету. Это базовый цвет. Можно вспомнить Сутина или Мунка, который сейчас в Третьяковке выставляется. Другое дело, что не каждый художник его укротит. А Дейнека мог. Он был настолько тонким мастером, настолько прекрасным колористом, что мог справиться с любой задачей, не скатываясь в плакат.

— В пропаганду?

— Я не знаю. Вот «Оборона Севастополя» — это пропаганда? Или это героический эпос, или вообще создание мифа?

Сутки советского неба

Одна из самых знаменитых мозаик Дейнеки представляет собой целую серию под названием «Сутки советского неба». Тема — новая жизнь в СССР, насыщенная свершениями и победами в самых различных областях — производстве, спорте, авиации и других сферах. Мозаика должна была украсить плафоны на куполах строящейся станции Московского метрополитена «Маяковская».

В своей книге «Из моей рабочей практики» (1961) Дейнека писал: «Тридцать пять куполов, тридцать пять плафонов. Какое богатство тем рождается в голове. Сменяясь, проходит ряд картин: стройки страны, трактористы и комбайны идут по необъятным колхозным полям, цветут сады, зреют плоды, небеса день и ночь заняты самолетами, молодежь героически работает и замечательно отдыхает, готовя себя к труду и обороне… Жизнь СССР бьется полным пульсом круглые сутки. Так определилась тема — Сутки страны советов».

- спорт и отдых («Волейбол», «Высота взята» и т. д.);

- труд — работа новых заводов и фабрик, жатва, стройка и т. д.;

- авиация;

- парашютисты;

- красота природы.

Особое внимание автор уделил теме авиации. На изображениях представлены дирижабль, стратостат, а также новейшие модели советских самолетов — бипланы М-15, бомбардировщики ТБ-3, МБР-2 (гидросамолет Бериева), АНТ-25, на котором под руководством В. Чкалова был осуществлен беспосадочный перелет Москва — Ванкувер через Северный полюс (1937 г.).

В ряду элементов фона — фрагменты архитектуры сталинской эпохи, мачты кораблей, заводские трубы, опоры ЛЭП, флагштоки, скульптуры того времени (в частности, широко растиражированная типовая статуя «Девушка с веслом»). Дважды в эскизах появляется и один из символов страны Советов — Спасская башня, которую уже несколько лет украшала рубиновая звезда вместо имперского орла.

Эскизы овальной формы, созданные на бумаге с помощью гуаши и белил, достигали в длину около 95, а в ширину — почти 70 мм. Воплощением изображений в мозаике из смальты занялись в Ленинграде. Кропотливую и трудоемкую работу в мастерской Академии художеств выполнил известный мозаичист и представитель знаменитой династии художников Владимир Александрович Фролов.

К маю 1938 года все 35 мозаик были готовы и доставлены в Москву, а уже 22 мая, по сообщению газеты «Ударник Метростроя», началась установка панно. Каждое из них монтировалось в отдельный купол-кессон — овальную нишу. При этом каждая из работ была прекрасно освещена — по поясам ниш размещены 16 бра. К сожалению, один из куполов с мозаикой «Знамя СССР» был позднее утрачен из-за возведения в этом месте стальной герметичной двери — гидрозатвора. Остальные панно и сегодня украшают центральный неф станции. «Маяковская» была открыта 11 сентября 1938 года. Примечательно, что проект станции получил гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году.

Идея картины родилась не сразу

В 1947-м, когда была написана картина, главным судьёй Легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу стал генерал-полковник авиации Михаил Громов. В том году успешнее всех выступили представители спортивного общества «Динамо», среди которых бежали чемпион Европы Николай Каракулов и двукратная чемпионка Европы Евгения Сеченова, а также чемпионка СССР по легкоатлетическим дисциплинам и обладательница Кубка СССР по хоккею с мячом Александра Чудина.

В конце сороковых художник жил в доме 25 по улице Чайковская, так что мог не только наблюдать за проведением легкоатлетической эстафеты, но и делать наброски. Однако идея написать большое полотно пришла к нему не сразу.

1.1 Биография Александра Дейнеки: детство и юность

Чтобы понять или хотя бы попытаться понять творчество художника Александра Дейнеки, придется расстаться со стереотипами, согласно которым он – лишь идеолог советской действительности и плакатный художник. Повод усомниться в привычном взгляде на Дейнеку возникает уже при изучении биографии. К примеру, сведения о том, что родился он в семье железнодорожников, причем отец был полуграмотным, а мать – обычной работницей, некоторые искусствоведы сообщают с оговоркой «по официальной версии». И полагают, что мать его на портретах и фотографиях, конечно, дворянкой не кажется, но весьма вероятно, что не настолько уж она была «простая-простая» и необразованная, как заявлял сам Дейнека, дабы придать пролетарской безупречности своему происхождению. В графу «образование» вносим Художественную школу Екименко-Забуги в Курске и Харьковское художественное училище. Революцию юный Александр принял восторженно и даже быстро сделал карьеру. Уже в 1918 году он работал фотографом в уголовном розыске Курска, а в 21 год возглавил секцию ИЗО Наробраза. Дейнека занимался оформлением театров, спектаклей и агитпоездов. Два года отслужил в Красной армии.

Прекрасно понимая, что образования ему не хватает, с радостью принял направление из армии во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), где обучался у Игнатия Нивинского и Владимира Фаворского. Тогда же познакомился с Маяковским, которым давно восхищался. Иногда Дейнеку называют «Маяковским в живописи». Он признавал, что лаконизму и четкости научился именно у поэта и утверждал, что «композиция – это очищение сюжета от всего лишнего».

Новые течения и группировки рождались чуть ли не ежедневно, во многих из них Дейнека «состоял и привлекался». С Пименовым и Гончаровым организовал «Группу трех». Покинув ее, присоединился к ОСТу – обществу станковистов, пытавшихся соединить европейские новаторские тенденции с советской действительностью. Но станковые картины стояли у Дейнеки отнюдь не на первом месте, особенно в те годы. Журнальная графика и плакаты интересовали его гораздо больше, поэтому вскоре он покинул это сообщество и вошел в состав «Октября» – тоже ненадолго. Еще был РАПХ (Российская ассоциация пролетарских художников), там Дейнека тоже не задержался. Может, дело в том, что певец коллективного советского счастья был большим индивидуалистом?

Он плодотворно сотрудничал с журналами, среди которых «Безбожник у станка», «Даёшь». Активно занимался плакатной живописью (1, 2). Кстати, негативно настроенные по отношению к Дейнеке исследователи утверждают, что только ею он и занимался…

ЦИТАТА

Юрий Пименов, живописец: «Когда мы смотрим ранние, первые картины Дейнеки, молодость нашего государства и молодость нашего поколения стоят перед глазами».

ВОТ ИДЕТ ВЕЛАСКЕС ПО УЛИЦЕ…

— Про этого художника сейчас как-то не часто вспоминают. И ученики были, и легендарные мозаики остались. А говорят мало. Как будто был в начале прошлого века, потом дожил до произведения «Оборона Севастополя» и исчез.

— У искусства советского периода, которое принято называть социалистическим реализмом, очень непростая судьба. Дело все в том, что это искусство было в течение десятилетий на вершине. Оно было единственным разрешенным в нашей стране, а потом, после перестройки, в его сторону полетели разные острые выражения. И продолжается это до сих пор, как ни странно, — достаточно вспомнить экспозицию Герасимова, когда представители либеральных СМИ начали шуметь, что любимый художник Сталина выставляется в Историческом музее.

— То же самое касается всех художников того времени?

— Буквально на днях у моей дочки была предзащита диплома по Пименову, и преподаватели многое ей высказали. И если сейчас будет проходить выставка Дейнеки, сразу же появятся возмущенные: мол, поднимаете на щит советский образ жизни… Был такой художник, Гремитских. И когда его обвиняли, что он, дескать, соцреалист, по заказу пишет, он всегда говорил: «Конечно, я социалистический реалист. А Веласкес был какой? Раннекапиталистический? Буржуазный?» Вот идет себе Веласкес с этюдником по улице, видит: какой-то кардинал, и думает: «Дай-ка я его напишу, натура больно богатая»… Это история вечная — художники работают с властью или с теми, у кого есть деньги. Никуда не денешься. Поэтому обвинять художников того времени, что они писали вождей или прославляли красоту советского образа жизни, как-то глупо. Помимо этого, я думаю, что многие, искренне верили и работали, чтобы создать что-то прекрасное. У Дейнеки есть полотно «Эстафета на Садовом кольце». Молодые, сильные люди бегут, солнце светит.

— Просто Рифеншталь.

— Красота человеческого тела. Чем, по большому счету, это от древних греков отличается?

Эта крепкая барышня с этюда художника побила все рекорды аукционов в России в 2008 году. Фото: deineka.ru

Среди зрителей сам автор

Попавшие на холст немногочисленные зрители, среди которых выделяется мужчина в тренировочном костюме с надписью на груди «СССР», находятся на правой передней стороне полотна. К слову, некоторые искусствоведы считают, что фигура на дальнем плане — сам художник. В доказательство обычно приводится уверенная посадка головы и чёткий профиль, похожий на фотографические изображения Дейнеки 1930-х годов.

По всей видимости, изображая себя, художник хотел показать, что сам находится «в самой гуще повседневной действительности, среди своих любимых героев».

Дейнека включил в картину архитектурные образы: три многоэтажных здания, среди которых жилой дом Военно-морского флота под номером 12 на Новинском бульваре. Над головами советских граждан реют флаги с эмблемами спортивных организаций.

Размер полотна довольно большой и составляет более чем 3 на 2 метра. Сейчас картина «Эстафета по кольцу „Б“», как и другие работы автора, хранится в Государственной Третьяковской галерее

Творчество тридцатых годов

С началом нового десятилетия творчество Дейнеки становится более разносторонним по тематике и настроению. Кроме работ на привычные патриотические и спортивные темы («Коммунисты на допросе», «Крестьянское восстание», «Вратарь), он создает целый ряд мягких и лиричных пейзажей и портретов — «На балконе», «Мать», «Крымский пейзаж», «Спящий мальчик с васильками», «Подмосковье». Отдельную серию картин художник посвящает теме авиации, наиболее замечательной из них становится романтическая картина «Будущие лётчики».

В 1937 г. Дейнека участвует в декоративном оформлении нового Театра Красной Армии, создает мозаичные панно для станций метрополитена «Маяковская» и «Новокузнецкая». Созданное художником 12-метровое монументальное панно «Знатные люди Страны Советов» удостаивается золотой медали Всемирной выставки в Париже.

В 1941 г. по мотивам одноименного стихотворения В.В. Маяковского написана одна из лучших картин Дейнеки «Левый марш» и портрет любимого поэта и друга «Владимир Маяковский в РОСТА».

Идея картины родилась не сразу

В 1947-м, когда была написана картина, главным судьёй Легкоатлетической эстафеты по Садовому кольцу стал генерал-полковник авиации Михаил Громов. В том году успешнее всех выступили представители спортивного общества «Динамо», среди которых бежали чемпион Европы Николай Каракулов и двукратная чемпионка Европы Евгения Сеченова, а также чемпионка СССР по легкоатлетическим дисциплинам и обладательница Кубка СССР по хоккею с мячом Александра Чудина.

В конце сороковых художник жил в доме 25 по улице Чайковская, так что мог не только наблюдать за проведением легкоатлетической эстафеты, но и делать наброски. Однако идея написать большое полотно пришла к нему не сразу.

Детство и юность

Александр Александрович Дейнека родился 20 мая 1899 г. в Курске, в семье слесаря железнодорожного депо. Первое знакомство мальчика с миром живописи состоялось благодаря найденным в старом семейном сундуке иллюстрированным журналам и лубочным картинкам. Вскоре в подаренном бабушкой альбоме появились первые зарисовки скачущих лошадок, птичек и собак, марширующих солдатиков и дам под зонтиком.

Первые профессиональные навыки Саша получил в местной художественной студии, в 16-летнем возрасте поступил в Харьковское художественное училище.

После Февральской революции 1917 г. Харьковское училище было закрыто и Дейнека вернулся в Курск, устроился художником рисования в местной женской гимназии, затем стал фотографом в уголовном розыске. В 1919 г. Александр был призван в Красную армию, в качестве художника–оформителя занимался агитационной и пропагандистской работой. В августе этого года в опубликованной журналом «Наш день» статье молодой художник сформулировал свое творческое кредо и заявил о желании стать «художественным летописцем» героической борьбы пролетариата за справедливое устроение общества.

В 1921 г. после демобилизации Александр Дейнека был направлен Курским отделом народного образования на учебу в Москву и стал студентом полиграфического факультета Высших государственных художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Его наставником стал известный российский художник и график В.В. Флаворский, под влиянием которого были созданы многие студенческие работы — офорты «Акробаты», «Метатели диска», гравюра «Танец». В 1925 г. у Александра возникли разногласия с администрацией училища, ему не были зачтены результаты производственной практики в журнале «Безбожник у станка», и Дейнека покинул училище.