ПЕНАТЫ

В 1899 году Репин приобрёл имение в финском местечке Куоккала, неподалёку от Петербурга. Здесь он поселился вместе со своей второй женой, писательницей Натальей Нордман-Северовой. Их знакомство произошло в мастерской художника, куда Нордман пришла вместе с княгиней Марией Тенишевой. Пока Илья Ефимович работал над портретом Тенишевой, другая гостья вслух читала стихи.

Своё новое «гнездо» художник назвал Пенатами (в честь древнеримских богов-хранителей, покровителей домашнего очага). Но и второй брак Репина закончился драматически: заболев туберкулёзом, Нордман покинула Пенаты. Она уехала в одну из зарубежных больниц, не взяв с собой ни денег, ни вещей. От финансовой помощи, которую ей пытались оказать муж и его друзья, Наталья отказалась. Она скончалась в июне 1914 года в Локарно на юге Швейцарии.

После Октябрьского переворота 1917 года, приведшего к власти большевиков, Финляндия заявила о своей независимости, и, таким образом, Репин оказался в эмиграции. Впрочем, в Советской России его продолжали считать «своим». В 1922 году в «Пенаты» перебирается жить старшая и любимая дочь художника — Вера. Она взяла на себя все заботы по хозяйству уже пожилого отца. В силу наличия тяжёлого характера она не смогла устроить личную жизнь и оставалась с отцом до конца его жизни. В 1924-1925 годах в Москве и Ленинграде были организованы большие выставки, посвящённые 80-летнему юбилею художника.

В 1913 году Репин приезжает в Москву, чтобы восстановить свою знаменитую и достаточно скандальную картину «Иван Грозный убивает своего сына». Репин закончил полотно к 300-летию смерти Ивана Грозного (в 1884 году). Картина была выставлена весной 1885 года и вызвала одновременно шок и интерес общественности, и поначалу была запрещена к показу. Однако, спустя три месяца, запрет был снят и работу снова выставили в Третьяковской галерее на радость публике. Но в 1913 году один из присутствующих совершил акт вандализма и исполосовал лицо царя. Безумцем оказался сын крупного фабриканта Балашова.

История одного шедеврального портрета

Одним из уникальных портретов, выполненных в этюдной манере Ильей Репиным является «Нищая. Девочка-рыбачка», который специалисты от искусства всего мира не без основания признали лучшим произведением русского живописца раннего периода.

На этом этюде художник изобразил стоящий в поле образ девочки-подростка с рыбацкой сетью в руках. Позади ее худенькой фигуры зритель видит простирающиеся пожелтевшие просторы с васильками, маками и густой пожухлой травой.

Девочка-подросток, позировавшая художнику — маленькая жительница Вёля. Она, как и многие другие, зарабатывала на хлеб, позируя приезжим художникам. Репину сразу же приглянулась девчушка своей яркой фактурой и непосредственностью. Однако написать с нее этюд оказалось не так просто, как думалось. Позже Репин писал своему другу: «девчонка позировала безобразно: она вертелась и кривлялась… и было весьма сложно зацепиться за ее образ».

Однако, невзирая ни на что, художнику все же удалось в этой случайной натурщице всего за один сеанс увидеть ее внутренний мир, состояние души, мысли, чувства, переживания. В результате художник оставил потомкам глубоко психологический портрет ребенка, на лице которого нет ни протеста, ни заинтересованности, ни страдания, а есть только легкая досада и безнадежность. Она как бы существует в этой жизни, покорно принимая удары судьбы на свои маленькие хрупкие плечики и не ожидая никакого сострадания от людей.

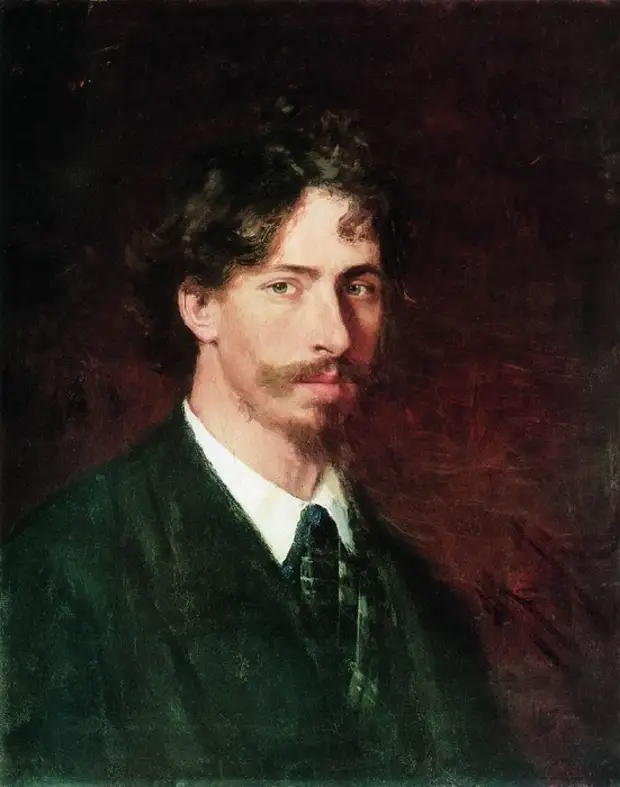

Илья Репин в молодые годы.

Самыми обычными красками художник в своей работе создал невероятное ощущение солнца, света, воздуха, а так же образ девочки, который по композиции весьма интересно расположен на холсте. Репин будто подводит зрителя к самому краю картины, и заставляет внимательно всматриваться в её тонкие взъерошенные волосы, загорелое личико, худенькую шею, выгоревшие брови и ресницы, в одежду в заплатках, загрубевшие детские руки в цыпках. А еще в грустное, отрешенно-задумчивое выражение глаз.

Поистине потрясающая работа мастера, после написания которой многие известные современники художника с уверенностью начали утверждать, что, написав «Нищую», Илья Репин впервые состоялся как великий портретист.

Великий портретист

«Нищая», изображающая девочку с рыбацкими сетями в руках, написана Репиным в 1874 году во французском городе Вёль, куда он отправился сразу после окончания Петербуржской академии искусств. На тот момент молодой художник уже успел прославиться, благодаря работе «Бурлаки на Волге».

Девочка с картины — одна из жительниц Вёля, которые подрабатывали, позируя приезжим художникам. В письме к другу Репин поделился, что девчонка позировала безобразно: она вертелась и кривлялась. Но жудожник сумел в этой случайной натурщице всего за один сеанс увидеть её внутреннее состояние, мысли, чувства, переживания. Интересно то, что законченный, глубоко психологический портрет Репину удалось создать за столь короткое время. Искусствоведы и художники всего мира утверждают, что, написав «Нищую», Илья Репин впервые состоялся как великий портретист.

Приехав во Францию, он начал заниматься пленэрной живописью — писать картины под открытым небом. В России такой вид искусства не был ещё развит, но европейские импрессионисты уже вовсю практиковали работу на свежем воздухе. Но если в картинах импрессионистов человек растворялся в природе, то природа с этюда Репина только дополняет девочку.

— Ведь это мёртвыми красками создано ощущение солнца, света, воздуха. Эта девочка композиционно интересно расположена на картине. Репин приближает нас к самому краю холста, заставляет всматриваться в её удивительно написанные волосики, загорелое личико, выгоревшие брови, ресницы, в одежду в заплатках, руки в цыпках, — говорит ведущий специалист Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва Людмила Снытко.

ТАЛАНТ ПЕДАГОГА

В сентябре 1894 года Репин в качестве профессора Академии художеств приступил к педагогической деятельности. В марте 1895 года он писал: «В целом я вполне удовлетворён новой работой. Она доставляет мне много радости, превратившись в любимое дело. Мне даже начинает казаться, что у меня есть педагогический дар. Общаясь со своими студентами, я чувствую себя счастливым». Студенты, к слову, души не чаяли в Репине и на всю жизнь сохранили тёплые воспоминания о своём профессоре.

Вместе с тем художник продолжал создавать новые картины. Активно он участвовал и в общественной жизни страны. Так, в 1896 году деньги, вырученные от продажи одной из своих работ, Репин пожертвовал в помощь голодающим. К царскому режиму он относился довольно критически — не желая связывать своё имя с бездарной политикой, проводимой (как он однажды выразился) «сборищем глупцов, готовых привести Россию на край пропасти», живописец в 1907 году покинул Академию.

Живопись

В 1863 г. Илья Репин отправляется в Петербург, чтобы показать руководству Академии художеств свои работы. Однако там его рисунки подвергли резкой критике. В частности, юноше сказали, что он не владеет тушевкой и плохо создает тени.

Все это очень огорчило Репина, но не отбило у него желания продолжать заниматься творчеством. В скором времени он начал посещать вечернюю художественную школу.

Илья Репин в молодости

Там он зарекомендовал себя как самого одаренного и преуспевающего художника.

Через год в биографии Ильи Репина произошло важное событие: он поступил в Академию. Интересно, что его обучение согласился оплачивать один благотворитель Федор Прянишников

Годы, проведенные в Академии, сделали из Репина высококлассного художника

Интересно, что его обучение согласился оплачивать один благотворитель Федор Прянишников. Годы, проведенные в Академии, сделали из Репина высококлассного художника.

Позже Илье удалось познакомиться с Иваном Крамским, которого он считал своим учителем. В скором времени Репин был удостоен медали за картину «Воскрешение дочери Иаира».

В 1868 г., находясь на берегу Невы, Илья Ефимович увидел бурлаков, тянущих за собой судно. Это событие оставило неизгладимый след в его душе. В результате, через 2 года им было написано знаменитое полотно «Бурлаки на Волге».

Картина была прекрасно принята искусствоведами, которые восхищались тем, насколько точно Репин смог передать эмоции каждого персонажа. После этого художник стал популярен не только в Петербурге, но и в Москве.

Картина «Воскрешение дочери Иаира» И. Е. Репин, 1871 г.

В 1873 г. Илья Ефимович посетил несколько европейских государств. Интересен факт, что в Париже он познакомился со знаменитым импрессионистом Эдуардом Мане.

Однако его мало привлекал модный в то время импрессионизм. Репин наоборот предпочитал писать картины в стиле реализма. Вскоре он представил свою новую работу «Садко», за которую был удостоен академического звания.

После этого путешествия Илья Репин начал жить в Москве. Именно там он написал знаменитую картину «Царевна Софья». Для того, чтобы как можно лучше изобразить Софию, он перечитал множество документов о ней.

Изначально полотно не было оценено по достоинству, и только Крамской увидел в нем настоящий шедевр. После этого Репин представил несколько своих работ на библейские сюжеты.

В 1885 г. из-под его кисти вышла известная картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», показанная позже на выставке передвижников. Она получила множество положительных отзывов и сегодня считается одной из лучших работ Ильи Репина.

Картина «Бурлаки на Волге», И. Е. Репин, 1870-1873 гг.

Три года спустя мастер представил свой новый шедевр «Не ждали», на котором ему удалось необычайно точно отобразить эмоции каждого героя. Интересен факт, что художник неоднократно переписывал выражение лица неожиданного гостя, стремясь достичь наилучшего результата.

Стоит заметить, что параллельно с этим Илья Репин написал множество полотен, на которых изображались деревенские пейзажи и домашняя утварь.

Следующая картина Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» принесла художнику еще большую славу. Для ее написания Илья Ефимович перечитал множество литературы о казаках и Запорожской Сечи, в том числе и «Тараса Бульбу» Николая Гоголя.

В этот период биографии Репин считался одним из самых талантливых живописцев, благодаря чему он неоднократно писал картины для Александра 3.

Интересен факт, что лучший портрет писателя Ивана Тургенева и работающего Льва Толстого на пашне написал именно Репин. В конце данной статьи имеется ссылка на все картины Репина, где вы сможете найти и эти две картины.

В конце жизни Илья Репин жил и творил в финской Куоккале в усадьбе Пенаты. И хотя он сильно тосковал по Родине, он все же предпочел остаться жить в Финляндии.

Незадолго до своей кончины у художника отнялась правая рука, в результате чего ему пришлось работать левой. Однако в скором времени перестала работать и она.

ПЕРВАЯ СЕМЬЯ И ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В феврале 1872 года художник женился на Вере Шевцовой, дочери архитектора, с которой Илья Репин познакомился ещё в годы студенчества, когда гостил в доме своего однокашника Алексея Шевцова, брата Веры. В конце этого же года у них родилась первая дочь. Осенью 1874 года родилась вторая дочь. К тому времени в семье Репиных появился и неродной ребёнок — Валя Серов. Его мать, Валентина Серова (она позировала Репину для картины «Царица Софья»), в Париже была сильно занята концертами и репетициями, и мальчик стал проводить много времени в семье художника. Репин научил мальчика рисовать, а Серов на всю жизнь стал ему любимым учеником и близким другом.

Позже в семье Репина появилось ещё два ребёнка, но семейная жизнь так и не заладилась. Скромная девушка с толстой косой любила мужа, но — как показало время — совершенно не годилась в качестве жены художника. Илья Ефимович был жаден до общения. Дом Репиных был открыт и доступен широкому кругу столичной интеллигенции. Кроме тех, кого художник писал, в доме постоянно толпились студенты, его ученики. На молодёжных вечеринках собиралось по многу десятков человек. Репин любил пылкие дискуссии и ярких, умных, самостоятельных женщин. А Вера была слишком тихая, никогда не высказывала своего мнения, была поглощена бытом и детьми. Такая женщина перестала быть музой для художника, а брак не оправдал его надежд. В 1884 году всё это закончилось и Вера покинула мужа, узнав о его связях с другими женщинами. Старшие дочери остались с Ильёй Репиным.

За успехи в учёбе Репин получил от Академии стипендию для поездки за границу. Путешествие по Европе продлилось три года (1873-1876). Большую часть этого времени художник жил в Париже, успев, кроме того, посетить Италию и Англию. Приезд Репина в Париж совпал по времени с первой выставкой импрессионистов (1874), наделавшей много шума. Репин отнёсся к увиденному двойственно: с одной стороны, его восхитили свет и колорит новой живописи, а с другой, эти работы показались ему «социально» легковесными.

Вскоре после возвращения в Россию Репин на целый год уехал в родной Чугуев, где написал ряд полотен на современные сюжеты. Работал он медленно и вдумчиво, одновременно занимаясь, как правило, несколькими картинами. В сентябре 1877 года Репин приехал в Москву. Живя в Москве, художник часто навещал Абрамцево, подмосковное имение известного мецената Саввы Морозова. Дружеские отношения у него сложились и с Павлом Третьяковым, «отцом» Третьяковской галереи.

В 1882 году Репин перебрался в Петербург. В эти годы он, набираясь впечатлений, много ездил по России. Так, в 1880 году художник побывал на Украине, в 1882 году — в Курской губернии, а в 1888 и 1899 годах — на Кавказе.

История одного шедеврального портрета

На этом этюде художник изобразил стоящий в поле образ девочки-подростка с рыбацкой сетью в руках. Позади ее худенькой фигуры зритель видит простирающиеся пожелтевшие просторы с васильками, маками и густой пожухлой травой.

Девочка-подросток, позировавшая художнику — маленькая жительница Вёля. Она, как и многие другие, зарабатывала на хлеб, позируя приезжим художникам. Репину сразу же приглянулась девчушка своей яркой фактурой и непосредственностью. Однако написать с нее этюд оказалось не так просто, как думалось. Позже Репин писал своему другу: «девчонка позировала безобразно: она вертелась и кривлялась… и было весьма сложно зацепиться за ее образ».

Однако, невзирая ни на что, художнику все же удалось в этой случайной натурщице всего за один сеанс увидеть ее внутренний мир, состояние души, мысли, чувства, переживания. В результате художник оставил потомкам глубоко психологический портрет ребенка, на лице которого нет ни протеста, ни заинтересованности, ни страдания, а есть только легкая досада и безнадежность. Она как бы существует в этой жизни, покорно принимая удары судьбы на свои маленькие хрупкие плечики и не ожидая никакого сострадания от людей.

Самыми обычными красками художник в своей работе создал невероятное ощущение солнца, света, воздуха, а так же образ девочки, который по композиции весьма интересно расположен на холсте. Репин будто подводит зрителя к самому краю картины, и заставляет внимательно всматриваться в её тонкие взъерошенные волосы, загорелое личико, худенькую шею, выгоревшие брови и ресницы, в одежду в заплатках, загрубевшие детские руки в цыпках. А еще в грустное, отрешенно-задумчивое выражение глаз.

Французский период в жизни Ильи Репина.

И рассказывая об этом уникальном этюде, невозможно не сказать несколько слов о французском периоде в творчестве мастера.

Париж во все времена манил русских художников, писателей, музыкантов. Вдохновляющий, яркий, старый и новый одновременно, город вечного праздника, любви и красоты привлекал их особой атмосферой. И если припомнить историю, то почти все первоклассные русские живописцы, вышедшие со стен Академии художеств, направлялись в Париж для прохождения своего рода стажировки.

Илья Репин также не стал исключением. Окончив Академию с Большой золотой медалью, полученной за создание картины «Воскрешение дочери Иаира», ему предоставилось право на шестилетнее обучение в Италии и Франции. И в качестве пенсионера от Академии он со своей семьей отправляется за границу.

И нужно отметить, что поначалу французская столица шокировала русскую душу художника. «А вот и город Париж, приедешь — угоришь; вскочишь — побежишь», — так написал Илья Ефимович в 1873 году, прибыв в вожделенный город, под первым впечатлением от увиденного.

И все же художник со временем полюбил этот город «…со всеми чудесными вещами, нас восхищавшими, и со всеми могучими происшествиями, которые всегда встряхивают и зажигают наше воображение, взбудораживают и освежают нас».

Именно здесь, во французской столице, Репин, под влиянием импрессионистов начнет заниматься пленэрной живописью. К слову, в России такой технический прием совершенно не был развит, зато французские импрессионисты уже вовсю практиковали работу под открытым небом. Именно здесь русский художник напишет полотно «Парижское кафе», ставшее его визитной карточкой для европейского зрителя. И именно здесь, в Париже было самое счастливое время в семейной жизни четы Репиных.

Влияние на последователей

Все ли гении были сумасшедшие? Сложно сказать. Но то, что Врубель Михаил Александрович и демоны, написанные им, изменили ход истории, сказать можно точно. Художник не сразу обрел популярность. Многие не понимали стиль творца. Он казался слишком вычурным и нереалистичным. Уникальность художника приписывалась его болезни и странному образу мышления. Но как сказал лечащий врач Врубеля, в творческом проявлении его пациента ничего странного нет. Ведь картина мира у каждого из людей своя.

Когда же к художнику пришла истинная слава? Это случилось еще при жизни, но в то время Врубель уже ослеп и доживал свои дни в психиатрической больнице. Но не сострадание творца побудило публику пересмотреть взгляды на творчество художника. На стыке веков сменилась мода. Стали популярны картины таких художников, как Моне и Дега. Отношение к особому стилю своего современника в это время пересмотрели Ге, Бенуа, Шаляпин и Горький.

Сложно сказать, опередил ли художник время. Михаил Врубель жил в своем мире и рисовал свое видение. Естественно, вкус художника формировался под влиянием современников и моды. Но своеобразный уникальный стиль Врубелю удалось выработать раньше, чем кубизм вошел в моду. Хотя, как уже писалось выше, Пикассо рассказывал, что именно благодаря творчеству Михаила Александровича он изменил свою манеру письма и по-своему интерпретировал стиль художника.

А что же случилось с иллюстрациями Лермонтовского демона? Они были тепло приняты публикой. Книги раскупались как в момент их издания, так и продаются сегодня. Художнику удалось лучше других понять чувства великого поэта и изобразить образ на бумаге. Нужно сказать, что после Врубеля никто даже не пытался взяться за иллюстрацию произведения Лермонтова. Сложно выдержать конкуренцию художника, который потратил всю свою жизнь, сросся с созданным им образом и не переставал создавать своих демонов до последних дней. Врубель преподал урок всему современному поколению. Не нужно бояться своей уникальности. Каждый художник должен постараться выработать свой уникальный стиль, чтобы быть непохожим на других. Благодаря таланту и упорству можно многого в жизни добиться.

Как «Нищая» не досталась Третьяковке

В 1930-е годы известный русский художник и историк-искусствовед Игорь Грабарь, обнаружив среди экспонатов музея «Нищую», пришел в неописуемый восторг и первым назвал это творение лучшим из раннего творчества Ильи Репина. Таким образом, дав высокую оценку, привлек к картине интерес специалистов Третьяковской галереи.

А в послевоенное время на этюд началась настоящая охота. Организаторы выставочных мероприятий в Третьяковке в 1948 году пошли на хитрую уловку, попросив директора Иркутского художественного музея привезти «Нищую» на выставку в Москву. Когда бесценный экспонат был доставлен, руководством галереи незамедлительно было написано в министерство культуры претензионное письмо, в котором говорилось о том, что бесценный шедевр русского классика должен выставляться и хранится в столице. Как отступную за него директору А.Д.Фатьянову предлагался портрет Л.Н.Толстого, кисти того же Репина, а также два этюда Сурикова.

Но тот не отступился от «Девочки-рыбачки», и нужно отдать должное отчаянному поступку тогдашнего директора, который обманным путем забрал этюд у реставраторов Третьяковки и тайно вывез его обратно в Иркутск. От неминуемой расправы Алексея Фатьянова тогда уберегла внезапная кадровая перестановка. Министр культуры и директор Третьяковской галереи были сняты с занимаемых должностей.

Уж поистине по тем временам героический поступок отчаянного директора позволил областному музею сохранить жемчужину русской живописи в своих стенах.

И.А. Ерменев. Нищие — История искусств

Отвергнуть правила «хорошего тона» — только одна из возможностей вырваться из рутины академических нормативов. Другая возможность — не отвергая принципов академического рисунка, направить его в неклассическое русло. Последнее, на мой взгляд, с блеском удалось относительно малоизвестному художнику второй половины XVIII века — Ивану Алексеевичу Ерменеву.

Сведений о его жизни сохранилось исключительно мало, как будто речь идет о живописце какого-нибудь XVII века. Будучи сыном придворного конюха, в 1767 году он закончил Академию Художеств, где он учился у С. Торелли (ознакомиться с творчеством полденего можно здесь: School Edu . То, чему его научили в академии, хорошо иллюстрирует его композиция-аллегория «На благоденствие России» (1774):

Но барочные тенденции Торелли вряд ли были по душе мастеру… По крайней мере, ничто не напоминает о них в его серии акварелей, посвященной нищим (сейчас хранятся в ГРМ). Именно ее я предлагаю вашему вниманию:

Поющие слепцы-нищие. Разве они выглядят несчастными и обреченными, поверженными в неравном поединке с Судьбой? Мне кажется, нет. Достаточно вглядеться в упругие силуэты их согбенных спин, чтобы увидеть, какая мощь скрыта в этих образах.

Читать далее…

Охота на Репина

Картина «Нищая» попала в Иркутский музей из частной коллекции мецената Владимира Сукачёва, жившего в Иркутске до 1898 года. Будучи общественным деятелем (а в период с 1886 по1898 год — и городским головой), Сукачёв мечтал создать в провинциальном музее коллекцию картин столичных художников.

В 1930-е годы два художника — Игорь Грабарь и Илья Зильберштейн задумали написать книгу об Илье Репине. И когда Грабарь, великий историк русского искусства и художник, познакомившийся на тот момент с огромным количеством его работ, увидел «Нищую», он сказал, что это лучшая работа молодого Репина.

Вскоре на картину началась настоящая охота. В 1948 году директор Иркутского художественного музея привёз «Нищую» на выставку в Третьяковскую галерею. Руководство Третьяковки, увидев картину, написало в министерство культуры претензию о том, что такой шедевр должен выставляться в столице. Людмила Снытко рассказывает, что тогдашний директор Иркутского музея Фатьянов обманом выманил этюд у реставраторов Третьяковки и тайно увёз его обратно в Иркутск. От расправы министерства Фатьянова спасла внезапная смена министра культуры и директора Третьяковской галереи.

— Несмотря на то, что наш музей обладает великолепной коллекцией сибирских, столичных, европейских и восточных произведений искусств, «Нищая» и по сей день остаётся жемчужиной. И, наверное, так будет всегда, — говорит Людмила Снытко.

Девочка на фоне персидского ковра. 1887

Вернувшись в Киев после поездки в Италию, Врубель снова с головой погрузился в творчество, и один из киевских предпринимателей заказал ему написать портрет дочери.

Врубель, как всегда, основательно подошёл к делу, и выполнил портрет в манере, который специалисты назвали «портрет-фантазия». И здесь противоречивость натуры художника — в руках девочки красивые розы, а рядом острый кинжал. По мнению редакции topcafe, это одна из самых красивых картин великого мастера.

Летом 2018 года Укрпочта выпустила марку номиналом 5 гривен, на которой изображена эта картина живописца и подпись: «Врубель Михайло Олександрович».