Произведение искусства

L’Angélus (1857-1859), холст, масло, 53,3 × 66 см , Париж , Musée d’Orsay .

Его Angelus ( ) широко воспроизводится на различных объектах и средства массовой информации и копировать или переосмыслила другими художниками XIX — го и XX — го веков . Сальвадор Дали был особенно очарован этой работой, посвятив ей целую книгу, El Mito Tragico De El Angelus De Millet . Вариации этой картины Милле появляются на нескольких его собственных картинах.

Милле — художник-реалист, оказавший большое влияние на импрессионистов, таких как Клод Моне и Камиль Писсарро , а также на Винсента Ван Гога , который интерпретировал некоторые из его деревенских сцен. Его творчество также оказало влияние на австрийца Альбина Эггер-Лиенца .

Его родина , деревня Gruchy в городе Гревилл-Гааге , была восстановлена одинаково оформлена как загородный дом в XIX — го века. Здесь вы можете найти множество копий его картин.

Автопортрет (1841 г.), холст, масло, 73 × 60 см , Шербур-ан-Котантен , музей Тома-Анри .

Самые большие коллекции произведений Милле находятся в Париже в Музее д’Орсе , Музее изящных искусств в Бостоне , Музее Томаса-Анри в Шербург-ан-Котантене и Метрополитен-музее в Нью-Йорке .

Портрет Полины Оно (1841 г.), музей Тома-Анри , Шербур-ан-Котантен

Древний саркофаг, Музей классического искусства Мужена .

Интерьер нормандской кухни (1842 г.), Музей изящных искусств и археологии Шалон-ан-Шампань

Лежащая обнаженная женщина (1844 г.), Музей Орсе , Париж

Портрет Шарля-Андре Ланжевена (1845), холст, масло, Музей современного искусства Андре-Мальро , Гавр

Купальщица у кромки воды (ок. 1846/1847), масло на деревянной панели, 27,5 x 19 см, Musée des Beaux-Arts de Dijon , Дижон

Победитель (1848 г.), Национальная галерея , Лондон

Остальные фанеры (1848), Музей Орсе , Париж

Сеятель (1850), холст, масло, Музей изящных искусств, Бостон

Le Départ pour le Travail (1851), холст, масло, частное собрание

Нотр-Дам-де-Лоретт (ок

1851 г.), холст, масло, 232 x 132,5 см, Музей изящных искусств Дижона , Дижон

Урожай картофеля (1855), Художественный музей Уолтерса , Балтимор

Материнская осторожность (1855-1857), Лувр , Париж. Hameau Cousin à Gréville (1855-1874), Музей изящных искусств , Реймс

Hameau Cousin à Gréville (1855-1874), Музей изящных искусств , Реймс

Les Glaneuses (1857), Музей Орсе , Париж

Ла Шарите (1858 г.), музей Тома-Анри , Шербур-ан-Котантен

La Petite Bergère (1858), Музей Орсе , Париж

L’Angélus (1859 г.), Музей Орсе , Париж

Ла Бекке (1860 г.), 70 x 60 см, Национальный музей Забана в Оране , Алжир

Смерть и лесоруб (1859)

Человек с мотыгой (1860-1862)

Зима с воронами (1862 г.), Österreichische Galerie , Вена

Картофельные плантаторы (1862 г.), Музей изящных искусств , Бостон

Пастушка со стадом (1863-1864), Музей Орсе , Париж

La Méridienne (1866), Музей изящных искусств , Бостон

Весна (1868-1873), Музей Орсе , Париж

Урок вязания (1869), Художественный музей Сент-Луиса , штат Миссури

Стога сена, осень (1868-1874), Метрополитен-музей , Нью-Йорк

Церковь Гревиля (1871-1874 гг.), Музей Орсе , Париж

Le Bouquet de marguerites (1871-1874), Музей Орсе , Париж

Охота на птиц с огнями (1874 г.), Художественный музей Филадельфии

Возвращение стада , Музей Орсе , Париж

Натюрморт с репой , Национальный музей изящных искусств Алжира , Алжир

Некоторые выставки

Бюст Милле , сквер Шербур-ан-Котантен.

- 1867: Всемирная выставка в Париже.

- 1887: ретроспектива в Национальной школе изящных искусств в Париже.

- 1964: 150-летие со дня рождения Милле в музее Томаса-Анри в Шербур-ан-Котантене.

- 1975: «Жан-Франсуа Милле» в Большом дворце в Париже.

- 1984: «Жан-Франсуа Милле» в Музее изящных искусств в Бостоне.

- 1998: «Милле / Ван Гог» в Музее Орсе.

- 2002: Жан-Франсуа Милле, Путешествие в Овернь и Бурбонне, 1866-1868 гг. В Художественном музее Роджера-Кийо в Клермон-Ферране.

- 2003: «Жан-Франсуа Милле и натурализм в Европе» в Токио и Фукуоке.

- 2008: «Миллет и его время» в Национальном историческом музее Тайбэя.

- 2010: «Просо и сельская Франция» в Музее изящных искусств в Бостоне.

- 2017: «JF Millet, ретроспектива» и «Millet USA» во Дворце изящных искусств в Лилле.

Тема

Главная проблема, которую поставил поэт, – это роль творца и поэзии в общественной жизни, то, как слово влияет на людей и вытекающая из этого ответственность поэта. Пушкин считал, что творец должен быть гражданином, потому что он может и должен изменять мир к лучшему.

Лирический герой этого произведения – поэт, который с самого начала стоит не только над окружающими его людьми, но и над самим временем, он бессмертен благодаря душе, заключённой в “заветной лире”. Пушкин рассказывает, что даже после смерти все будут помнить его и его стихи, а в конце дает наставление всем, кто решил связать свою жизнь с изменчивой музой: нужно быть послушным только Богу, одинаково равнодушно принимать как хвалу, так и клевету, а также не оспаривать глупых людей

Очень важная строка – “обиды не страшась, не требуя венца”, которая учит поэта не обращать внимания на неприязнь и, что самое важное, – не требовать признания своих заслуг

Такова основная идея произведения, тема которого – предназначение поэта и поэзии.

«Хаос. Сотворение мира», Айвазовский

Хаос. Сотворение мира

Книга Бытия, 1-я глава, 1-5 стихи

«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.

И был вечер, и было утро: день один».

Время создания: 1841 г.

Место создания: Италия, Неаполь

Материалы: бумага, масло

Размеры: 0,73 м х 1,08м

Экспозиция: Музей армянской конгрегации Мхитаристов. Остров Св. Лазаря, Венеция

История создания

Окончив курс обучения с золотой медалью первой степени, Айвазовский получил право на поездку за границу в качестве пенсионера академии. И в1840 году Айвазовский уехал в Италию.

Художник работал в Италии с огромным воодушевлением и создал здесь около пятидесяти крупных картин. Выставлявшиеся в Неаполе и Риме, они вызвали настоящий ажиотаж и прославили молодого живописца. Критики писали, что никто прежде не изображал свет, воздух и воду столь живо и достоверно.

Картина «Хаос» Айвазовского удостоилась чести войти в постоянную экспозицию Ватиканского музея. Папа Григорий XVI наградил художника золотой медалью. По этому поводу Гоголь шутливо говорил художнику: «Твой «Хаос» поднял хаос в Ватикане».

Великого живописца мариниста Ивана Айвазовского жизнь приняла в собственные объятия 29 июля 1817 года в городе великой истории и славы Феодосии. Город у моря и предрёк предстоящую творческую судьбу живописца.

Путь к красивому был тяжёл и тернист. Появившись в бедной семье, мальчик не мог серьёзно заниматься обучением художественному мастерству.

Но, Божье предназначение и талант, обнаружило выход на площадях и уличных заборах, где ребёнок обнаружил возможность высказывать собственный творческий потенциал.

Благодаря таким уличным вернисажам, в один раз работы мелкого Ивана увидел местный губернатор. Картины юного дара произвели неизгладимое впечатление на государственного служащего и он приказал отыскать мальчика.

Потом данный губернатор помог поступлению будущего мариниста в Петербургскую Академию художеств. Айвазовский ни при каких обстоятельствах не забывал тот счастливый случай с губернатором и в будущем активно учавствовал в творческой судьбе родного города.

Будущее у живописца была полна опасностей и трудностей.

В те времена, все значимые события в истории страны запечатлелись лишь при помощи холста и кисти, а Айвазовский, будучи живописцем в Главном морском штабе, всегда отправлялся на места сражений, дабы покинуть документальные иллюстрации.

Его творчество не имело единой направленности, но душевный отклик и предпочтение в красках живописец черпал в детской колыбели воспоминаний. Море стало основной его любовью, не смотря на то, что в арсенале живописца более шести тысяч работ на различные темы — пейзажи, сражения, исторические события.

Творчество живописца приводило к интересу не только у соотечественников, но и во всём мире. Живописец довольно часто бывал в Турции, написал множество работ, Италия также подарила массу впечатлений.

Нужно подчернуть, что многие полотна были написаны не с натуры, а по памяти, что еще раз подчеркивает гениальность и уникальность Айвазовского. Картина Хаос. Сотворение мира была написана Айвазовским на протяжении нахождения в Италии.

Неповторимая экспрессия полотна, написанная в пастельных и коричневых тонах на фоне бушующего моря, отобразила размышления мастера и душевные скитания о справедливости судьбы, о любви и предательстве, о боли и справедливости, о смерти и жизни, о борьбе добра и зла.

Римский Понтифик был так сражен мастерством полотна и глубиной идеи, что потом, наградил живописца Айвазовского золотой медалью. Не так долго осталось ждать исполнится 200 лет со дня рождения живописца, но интерес к выдающему мастеру не иссякает, потому, как и жизнь его, полна еще неизведанными фактами, а полотна заставляют людей просыпаться от будничности и открывают новые потоки света и хороша.

Картина Хаос. Сотворение мира Айвазовский

Картина Айвазовского «Хаос. Сотворение мира» вызывает неподдельную бурю эмоций, ведь с каждым разом смотря на это рукописное творчество, вы обнаруживаете в нем все более новые и неожиданные детали. В этой статье мы определим смысл знаменитой картины, а также поделимся фактами, которые раскроют секрет Ивана Айвазовского при написании шедевра.

Средства выразительности

Пушкин использовал для выражения своей мысли широкий поэтический арсенал. В этом произведении очень много метафор – “памятник воздвиг нерукотворный”

, “не зарастёт народная тропа”

, много и других выразительных средств и образов. Так, в произведении есть такие стилистические фигуры, как антитеза – “хвалу и клевету”

– и анафора – “что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу”

; инверсии – “главою непокорной”

, “и славен буду я…”

; есть такие тропы, как эпитеты – “памятник нерукотворный”

, “народная тропа”,

“гордый внук славян”

, “жестокий век”

.

Четвертая строфа, очень важная для понимания того, какую роль в русской поэзии отводил себе Пушкин, выделяется именно за счёт анафоры, в то время как последняя выделяется с помощью обращения “о муза” – на самом деле поэт обращается не к самой музе, а к тем, кто творит с её помощью. Он показывает, какой видит идеальную поэзию: свободной от человеческих слабостей и повинующейся только высшему суду, то есть Богу.

РАБОТА НА ПЛЕНЭРЕ

Практика работы художника на открытом воздухе (пленэре) не была чем-то совершенно новым. Ещё в начале XIX века английский художник Джон Констебл часто писал на природе свои наброски и этюды маслом. В 1840 годах, следуя его примеру, группа французских художников собиралась в деревушке Барбизон возле леса Фонтенбло с целью писать пейзажи, которые должны изображать «подлинную природу». Камиль Коро, которого многие импрессионисты высоко ценили за его неидеализированный взгляд на природу, также писал маслом на пленэре, призывая художников «следовать своему первому впечатлению».

Наиболее важную роль в становлении Моне как художника сыграла его юношеская дружба с пейзажистом Эженом Буденом, специализировавшимся на небольших воздушных приморских пейзажах, которые он создавал на открытом воздухе. Боден настоял на том, чтобы Моне присоединился к нему во время одного из таких сеансов в Гавре. «Неожиданно пелена спала с моих глаз», — писал позже Моне.

Там же, в Гавре, Моне познакомился с голландским художником Йоханом Бартольдом Йонкиндом, который старался передать нежнейшие оттенки воздуха и настроения в своих морских пейзажах. Позже Моне говорил о нем: «Он был человеком, который окончательно развил мое зрение».

В Аржантёе Моне работал на открытом воздухе, часто в сопровождении Камиллы, сидя в специально построенной для этого лодке. Эдуар Мане запечатлел художника за работой в 1874 году. Работа на пленэре стала по настоящему возможной благодаря изобретению в 1841 году мягких тюбиков для краски. Краски в тюбиках были более густые чем прежние, хранившиеся в специальных ящиках, поэтому художникам потребовались более толстые и короткие кисти, чтобы пользоваться ими. Краски в тюбиках требовали от художников слегка измененной техники письма и вдохновили их на более широкое использование различных «готовых» цветов.

Портреты Франсуа Милле

По первому своей специальности он портретист. Он брался и рисовал портреты. Но чувствовал недовольство. К тому же в Париже он учился в исторического живописца Делароша. Удовольствие ни от Делароша, ни от тогдашнего Парижа он не испытывал. И так, потому что и Париж пустыня для бедных. Душой он отдыхал в музее Лувр , потому что нужно было набрать опыта, который никто не мог ему дать, кроме старых мастеров искусства.

Полина Оно — жена художника. Они поженились в . Через четыре года Полина умрет от чахотки (туберкулеза). Не все в порядке было и с картинами — их никто не покупал. Жил художник на деньги от заказанных портретов.

Средства художественной выразительности

Небольшое по объему стихотворение имеет глубокий смысл. Понять мысли и чувства автора помогают многочисленные тропы.

Необычные эпитеты позволяют разобраться в характерах персонажей. «Бедный листочек дубовый» «с тоскою глубокой» просит чинару о помощи. Он, пытаясь вызвать сочувствие, рассказывает ей о «суровой отчизне», «жестокой буре».

В описании мира чинары эпитеты меняют окраску и настроение. Ее ветки покрыты «изумрудными» листьями, переливающимися в лучах яркого солнца.

Такую же роль играют метафоры. Дубовый листок вянет «без сна и покоя», а корни чинары «умывает холодное море».

Текст стихотворения насыщен олицетворениями. Персонажи становятся живыми одухотворенными существами. Ветер «шепчется» с чинарой «зеленые ветви лаская». Она, любимая солнцем, наслаждается пением райских птиц. Дубовый листок прижимается у корня чинары, молит о приюте, мучается от холода и зноя.

Стихотворение представляет собой аллегорию. Под образами листка и чинары скрываются человеческие судьбы.

Краткая биография

- 1834 год – стал обучаться живописи непосредственно в Шербуре у неизвестных на тот момент мастеров – Ланглуа и Мушеля.

- 1837 – 1839 гг. – переехал в Париж, где на протяжении двух лет занимался живописью в мастерской Поля Делароша, который был салонным художником.

- 1840 год – Жан-Франсуа Милле начинает выставлять свои работы в Салоне.

- 1841 год – «Портрет Луизы-Антуанетты Феардент»

- 1847 год – «Эдипа снимают с дерева». Одна из ранних картин, является представителем мифологической живописи, что не так часто будет появляться в работах художника в будущем.

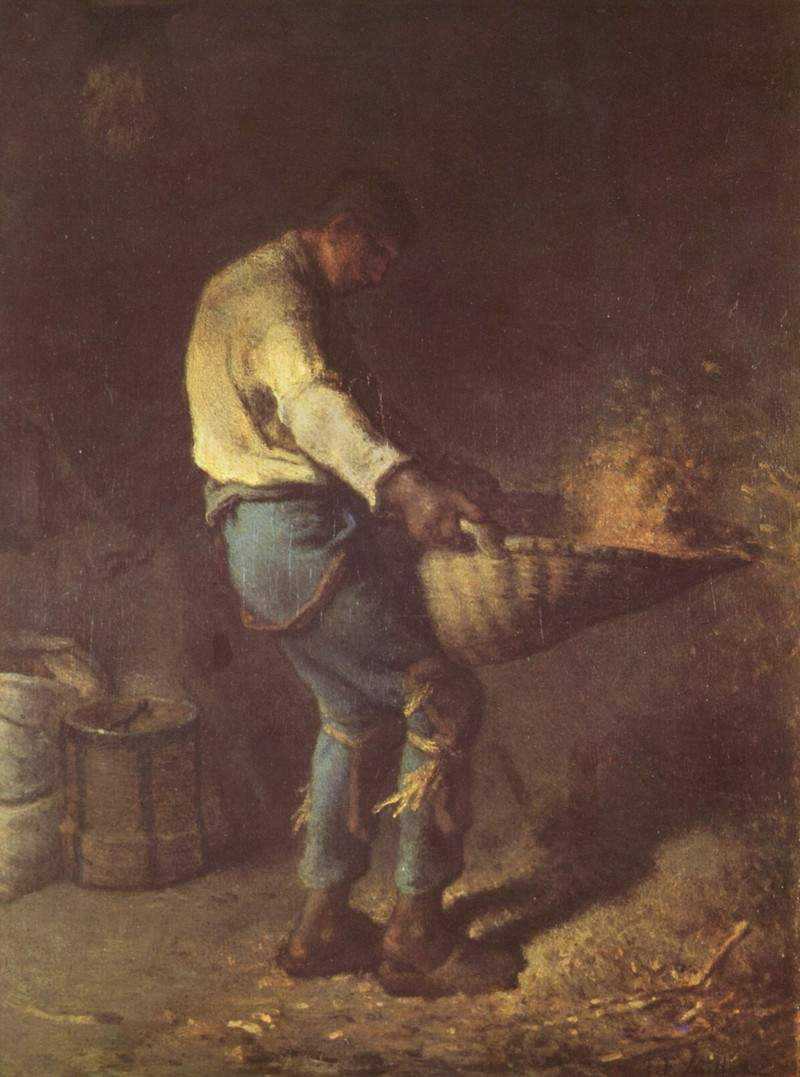

- 1848 год – написана картина «Веяльщик». Её настроение и стиль написания уже соответствуют по настроению последующему творчеству мастера.

«Веяльщик» (1848)

- Вообще, начало жизни автора пришлось на трудный период во французском искусстве – между собой боролись классицизм и романтизм, и по отношению к пейзажу, который вскоре станет важным в творчестве Милле, академики говорили о нём только как о фоне для античных сюжетов и не более, что видно, например в картине 1847 года. Романтики же наоборот украшали свои пейзажи, доводя их этим до нереалистичности. Барбизонцы в свою очередь настаивали на реалистичном и обыденном пейзаже, изображению на картинах простых людей, занятых трудом.

- Желание последних выразить настроение простого народа, увидеть гармонию в простоте природы, уловить то мимолётное, что видно лиши мгновение очень близко к будущим стремлениям импрессионистов.

- 1849 год – художник переехал в Барбизону и прожил там до конца своей жизни. С того момента крестьянский мотив становится главенствующим в его картинах. «Я крестьянин и ничего больше, как крестьянин», — так говорил о себе сам Жан-Франсуа Милле.

- 1850 год – была закончена картина «Сеятель».

- 1851 – 1853 гг. – «Путь на работу»

- 1857 год – написана, пожалуй, одна из самых знаменательных картин его – «Сборщицы колосьев». Она отражает тяготы и лишения простого рабочего народа. Солнце пронизывает своими лучами весь холст, а на заднем плане – грузные кучевые облака, отработавшие крестьяне толпятся и разговаривают. Но на их место пришли другие фигуры – ведомые нуждой, три женщины собирают оставшиеся колоски. Хоть работа эта невзрачна и проста, руки их черны от пыльной земли, спины согнуты в печальном поклоне, а одежды стары и уже выцветают.

«Сборщицы колосьев»

- Около 1858 года – написано полотно «Крестьянки с хворостом», которое сейчас находится в Эрмитаже.

-

1859 год – довольно богатый на произведения год. В нём были написаны:

- «Анжелюс». Прекраснейшее в своём роде полотно, оно отражает сокровенные чувства во время молитвы. Услышав колокольный звон, муж и жена сложили в молитве руки, говоря с Богом о радостях, нуждах и печалях. Данное произведение вызвало обильные отзывы различного рода, потому что для своего времени картина была весьма неординарной.

- «Смерть и дровосек». Причисляется к жанру мифологической живописи, достаточно необычно для того периода творчества художника.

- «Крестьянка, пасущая корову». Фигура девушки, пасущей худую корову с выраженными костями, слегка растворяется в морозном тумане. «Манифест бедности» – вот как критики назвали эту картину.

- 1860 – 1862 гг. – «Человек с мотыгой».

«Человек с мотыгой»

- 1866 год – под влиянием барбизонской школы была написана картина «Зимний пейзаж с воронами». Крестьяне уже закончили свою работу и на поле остались только вороны. Что примечательно, это именно пейзаж – на картине не изображено ни одной фигуры, и в том явное влияние барбизонцев, писавших в ту пору пейзажи.

- Художники барбизонской школы взяли для своей основы традиции, сформированные французскими (Никола Пуссен и Клод Лоррен) и голландскими (Якоб ван Рейсдаль, Ян ван Гойен, Мейндерт Хоббема) пейзажистами живописцами. Влияние на творчество оказывали как их предшественники – Юэ и Бонингтон, так и их современники, вовсе не принадлежащие барбизонской школе – Коро, Курбе, Делакруа.

- 1867 год – прошла Парижская всемирная выставка, после которой Жан-Франсуа Милле стал известен в более широких кругах.

- 1868—1873 гг. – «Весна». Это последняя работа художника – она переполненная светом, росою, чистотой после дождя, на небе виднеется радуга – символ примирения Бога с человеком. Закончил её мастер незадолго до своей кончины.

- 20 января 1875 года – художник скончался в Барбизоне, а похоронен был около деревни Шалли, рядом со своим другом, также барбизонцем, – Теодором Руссо.

Жан-Франсуа Милле на фото

Оспаривание мнения

Начиная с понтифика Григория XVI и заканчивая современными критиками, описание картины Айвазовского «Хаос. Сотворение мира» яростно оспаривалось. Следуя библейским канонам, можно быть уверенным, что Бог — единственный творец, который и смог из хаоса создать наш мир — прекрасный и воодушевляющий. Но святые писания гласят, что существует и обратная сторона доброты, где обитают грешники во тьме, которой главенствует дьявол. Тогда картина знаменитого русского мариниста отражает суть добра и зла, порядка и хаоса, света и всепоглощающей темноты.

Прекрасное творение мариниста стоит увидеть хотя бы раз, чтобы познать бытие нашей жизни. Существует мнение, что длительный просмотр картины вызывает тревожное ощущение, которое впоследствии сменяется радостью и спокойствием, счастьем и добротой. Конечно, предоставленное фото не сможет заменить оригинальную работу в полном размере, однако у вас есть возможность уже сегодня окунуться в мир, который передал нам известный русский художник Ованнес Айвазян.

ТВОРЧЕСТВО

Он писал крестьян с глубиной и проникновенностью, напоминающими о религиозных образах. Его необычная манера принесла ему заслуженное признание, не подвластное времени.

Его произведения интерпретируют совершенно по-разному. Творчество художника казалось одновременно обращенным и в прошлое, и в будущее. Одни находили в картинах Милле ностальгию по патриархальной жизни, рухнувшей под натиском буржуазной цивилизации; другие воспринимали его работы как гневный протест против угнетения и притеснения крестьян. Прошлое и будущее встречается не только в тематике Милле, но и в его стиле. Он любил старых мастеров, что не мешало ему чувствовать себя своим среди художников-реалистов. Реалисты отвергали долгое время господствовавшие в «серьезном» искусстве исторические, мифологические и религиозные сюжеты и ориентировались на окружающую жизнь.

На них мы видим крестьян, по преимуществу, в двух положениях. Они или поглощены работой, или отдыхают от нее. Но это не «низкий» жанр. Образы крестьян величественны и глубоки. С юных лет Милле не уставал ходить в Лувр, где изучал работы старых мастеров. Особенно восхищали и привлекали его картины , отличающиеся прозрачностью и торжественностью.

В том, что касается цвета, Милле, бесспорно, являлся художником XIX века. Он знал, что такое «живой» цвет, и умело использовал резкие контрасты света и тени. Нередко художник покрывал нижний слой краски еще одним, с применением техники сухой кисти, что позволяло ему создавать жесткую фактурную поверхность. Но задний план Милле обычно писал очень мягко и гладко. Холст, состоящий из «разнофактурных» частей, — характерная особенность его манеры.

До 1860-х годов Милле всерьез пейзажем не занимался. В отличие от своих друзей-барбизонцев, он не писал с натуры. Сельские же пейзажи, необходимые для картин, Милле вызывал из памяти. Именно поэтому на полотнах художника так много видов Нормандии, где он провел свое детство. Другие ландшафты воссозданы по наброскам, написанным в 1860-е годы близ Виши, где по совету врачей поправляла свое здоровье жена Милле.

В середине 1840-х годов Милле пытался заработать на жизнь созданием легких и беззаботных картин, стилизуя модный тогда стиль рококо. Это были мифологические и аллегорические полотна, а также картины легкого эротического содержания, изображающие обнаженную женскую натуру (например, «Лежащая обнаженная женщина»). На тогдашних холстах Милле появлялись нимфы и купальщицы, писал он и пасторали, рисующие сельский мир земным раем, а не ареной изматывающей борьбы за кусок хлеба. Сам художник называл эти произведения исполненными в «цветистом стиле». К нему относится и картина «Шепот», 1846 (другое название — «Крестьянка и дитя»).

ВЛИЯНИЕ МИЛЛЕ НА ТВОРЧЕСТВО ДРУГИХ ХУДОЖНИКОВ

Позже картины Милле пропагандировались как пример для подражания в коммунистических странах, где культура строилась на принципах «социалистического реализма».

Был в восторге от картины «Анжелюс», создав ее сюрреалистическую версию.

Более того, именно его популярность способствовала тому, что имя Милле стало ассоциироваться с характеристикой «сентиментальный художник». Эта формула была совершенно ошибочной. Сам художник таковым себя не считал. И лишь совсем недавно, после больших выставок Милле в Париже и Лондоне (1975-76 гг.), художника открыли заново, обнаружив во всей полноте его уникальный художественный мир.

В 1848 году знаменитый критик и поэт Теофиль Готье восторженно писал о картине «Веяльщик»:

Хотя его произведения имеют чрезвычайное значение в искусстве на все художественные течения. Рисовал жанровые композиции, пейзажи, создал несколько портретов. Картина Милле «Сеятель» вдохновила Ван Гога на создание своих композиций на подобную тему. А его «Анжелюс» была любимой картиной , яркого представителя сюрреализма . Далее обращался к образам «Анжелюс» всю свою жизнь.

Собирательницы хвороста. Маленький шедевр

В Милле почти невозможно найти картины большие по размерам: длина прославленного полотна «Анжелюс» — 66 см, «сборщиц колос» — 111 см, «Отдыха на жатве» — 116 см. И эти, кажется, самые.

Маленьким шедевром стали и «собирательница хвороста», всего 37 на 45 см. Так французских женщин еще никто не писал. Две фигурки пытаются извлечь сухую древесину, застряла. Труд, который достойно бы делать скоту, делают две крестьянки, сами, не дожидаясь помощи. Это тот страшный мир, где помощи просто не дождаться.

Исследователи удивлялись — нет ни эффектной композиции, ни ярких красок. Никого не убивают и никто не кричит. А зрители хватались за сердце. Милле обращал лицо буржуазного общества к народу, к чрезмерной труда крестьян, к сочувствию тем, кто тяжело и страшно работал на земле. Он обращал общество (и искусство Франции) до гуманизма . И это перекрывало и маленькие размеры картин Милле, и отсутствие колористических сокровищ, театральных жестов, криков и т.п.. В искусство возвращалась горькая правда сегодняшнего дня.

Его зов услышан. Милла стал авторитетом в живописи. И как всегда, одни закричали о его заполитизированность, другие видели в нем исключительность, феномен . Его картины стали хорошо покупать.

Когда-то «сборщиц хвороста» приобрел Третьяков . Нет, не Павел, покупал и поддерживал русских художников, а потом подарил москве галерею, носящей его имя. Приобрел брат Павла — Сергей Третьяков, коллекционировал произведения художников Европы . Обычно он отсылал деньги в Париж своему агенту, а тот, по своему усмотрению увидев достойное, покупал и отсылал в Москву . И усмотрению, и покупка оказались очень удачными. В Москве это почти единственная (кроме еще одного пейзажа) сюжетная картина Милле. Зато — шедевр.

Начало творческой деятельности

Спустя год Милле женился на Полине Виржинии Оно и вместе с ней возвратился в столицу.

Хотя с 1840 года он регулярно выставлял свои работы в Салоне, настоящая известность пришла к нему только в 1848 году, когда сменив тему (в частности, оставив портретную живопись), художник сосредоточился на идее, которая стала лейтмотивом его творчества.

В 1849г Франсуа уезжает из Парижа в деревню Барбизон. Утром он работает в поле, а вечером занимается живописью.

Свои главные работы Милле посвятил сценам крестьянского труда и быта. В них он отразил свое понимание жизни этого сословия, тяжести их положения и вынужденную нищету.

По его собственным словам, выходец из крестьянской семьи, он всегда был и остается таковым.

Сюжет

Сюжетная линия стихотворения связана с основными персонажами.

Вначале читатель знакомится с дубовым листком, который не может противостоять жестокой буре. Он скитается по свету, ищет приюта, терпит лишения.

Оказавшись на берегу Черного моря, листок надеется, что, наконец, отдохнет и согреется «меж листьев…изумрудных» красавицы чинары.

Однако его мечтам не суждено было сбыться. Молодая чинара не желает видеть рядом собой убогий засохший листок. «Иди себе дальше, о странник! Тебя я не знаю!», — отвечает она на мольбы о помощи и сострадании.

Открытый финал повествования передает чувство обреченности дубового листка. Последние слова произносит чинара, которая не желает нарушать свой уютный мир. Дубовый листок остается одиноким как прежде.

Основополагающие идеи творчества

В 1857 году Милле закончил работу над своей самой известной картиной «Сборщицы колосьев». Одобрение, с которым встретила его произведение критика оказалось неожиданным даже для самого художника.

Милле удалось попасть в тон всеобщего настроения, созданного политическими событиями того времени.

Он продолжил работу в том же жанре и спустя два года появилась не менее знаменитая «Анжелюс». Она повторяла послание художника в «Сборщицах колосьев», но также содержала ответ, который предложил сам Милле.

Та жизнь, которую он изобразил, была наполнена смирением и верой, способной превозмочь нелегкие будни крестьян.

Милле также писал картины по заказу правительства, начиная с первых серьезных работ в бытовом жанре 1848 года, а также «Крестьянка, пасущая корову» (1859 г.), примечательно, что именно это привело его к смене направления и принесло ему признание.

Милле не писал с натуры, его работы создавались исключительно по памяти. С 1849 года и до конца своей жизни Милле жил в Барбизоне, название этого места дало имя школе, одним из основателей которой он стал.

Другие работы художника

Арка на запад от Этрета

Впечатляющие меловые скалы близ Этрета, на побережье Нормандии, манили к себе художников ещё с XVII века. Моне приезжал сюда каждый год с 1883 по 1886 и написал здесь более 60 полотен, на шести из которых изображен один и тот же вид самой большой арки, известной как Маннпорт.

Терраса в Сент-Адресс

Один из ранних шедевров Моне. Картина написана в тот период, когда страдающий от нужды художник был вынужден оставить Париж и вернуться в отцовский дом в Сент-Адрессе. На картине изображены отец Моне, его тётка и кузина. В тот период Моне ещё стремился к строгому построению картины: она чётко прописана и тщательно выверена по композиции.

Дама с зонтиком, повернувшаяся налево

Картина Клода Оскара Моне «Дама с зонтиком, повернувшаяся налево» — это настоящий Моне в его лучших проявлениях. Моделью для этой картины послужила Сюзанна Гошеде. Художник написал картину, парную этой, на которой Сюзанна повернута направо. Ранее он написал похожую картину со своей первой женой Камиллой, но «Дама с зонтиком, повернувшаяся налево» оказалась самой удачной.

Поле маков у Аржантёя

На картине «Поле маков», представленной на первой выставке импрессионистов, изображены жена Моне Камилла и их сын Жан в поле неподалёку от дома в Аржантёе. Как и на многих других работах Моне, Камилла нарисована с зонтиком в руке, и его изящные очертания придают картине особое впечатление.

История создания

Это произведение, с одной стороны, перекликается с “Памятником” Гавриила Романовича Державина, с другой, – является ответом на стихотворение, написанное Дельвигом, другом Пушкина ещё со времён лицея. Спустя год после его написания поэт умрёт от раны, полученной на дуэли с Дантесом, поэтому данное стихотворение называют духовным завещанием “солнца русской поэзии”. Считается, что он предчувствовал гибель и знал, что этот момент наступит скоро, так что изложил свои взгляды на поэзию, какими они были на тот момент.

При жизни Пушкина стихотворение так и не было опубликовано – оно увидело свет только в 1841 году, отредактированное Василием Андреевичем Жуковским. Напечатали его не в журнале, а в сборнике стихов – первом, изданном уже после гибели поэта.

Цитаты Клода Моне

- «Когда вы начинаете рисовать картину, постарайтесь забыть, какие объекты перед вами: дерево, дом, поле или что-то ещё. Просто подумайте: «Вот маленький синий квадратик, здесь продолговатый розовый, а здесь – жёлтая полоса», и нарисуйте их так, как они вам видятся, чтобы создать своё собственное простое видение пейзажа».

- «Моя единственная заслуга в том, что я рисовал непосредственно природу, пытаясь передать мои впечатления от самых мимолётных эффектов, и я очень сожалею о том, что моя картина послужила названием для целой группы, в которой фактически не было ничего импрессионистского».

- «Искусство – это всегда одно и то же: транспозиция Природы, которая требует как силы воли, так и тонкого восприятия».

- «Для меня пейзаж не существует сам по себе, поскольку его вид меняется каждый момент; однако его оживляет окружение – воздух и свет, которые постоянно меняются… Для меня только окружающая атмосфера придаёт объектам их истинную ценность».

- «Прошло много времени с тех пор, как я верил, что можно воспитать у публики вкус».

- «Когда я вижу природу, я чувствую, что могу запечатлеть всё, – а потом, когда ты работаешь, это ощущение исчезает!»

- «Я хотел бы рисовать, как поёт птица.»

Жанровая специфика, особенности

Идея стихотворения «Листок» раскрывается не только системой образов, но и размером, жанром и используемыми автором тропами. Текст относится к элегии, мелодичному и во многом трагичному жанру, который поэты XIX века использовали для передачи своих сокровенных мыслей. На это указывают следующие ключевые признаки:

- Размер стихотворения «Листок» Лермонтова — пятистопный амфибрахий. Он помогает придать звучанию напевность, плавность.

- Само слово «элегия» в переводе с греческого означает «грусть», «тоска». И тематика поэтического текста как нельзя лучше подходит под это определение, стихотворение очень грустное, пронизано отчаянием автора, герой его обречен на гибель, несмотря на то, что Михаил Юрьевич оставляет финал открытым и напрямую не говорит о том, что произошло с листом после диалога с отвергшей его чинарой.

- Рождает печальное настроение, вызывает у читателя мысли о бренности и бессмысленности существования.

Однако если прочитать текст внимательно или же прослушать его, можно найти и уникальные особенности, которые отличают его от классических элегий. Тематика не имеет никакого отношения к безответной любви или разлуке влюбленных, она гораздо шире и касается одиночества каждого в мире.

Сама композиция стихотворного текста построена таким образом, что сначала поэт рисует перед читателем образ странника, листка, который оторвался от родимой ветки и пустился в путь. Для его создания используется особая изобразительно-выразительная лексика:

- Эпитет (жестокая буря).

- Метафоры (засох и увял).

И после этого Лермонтов рисует образ роскошной чинары, сама часть текста, посвященная этому дереву, велика по объему и богата:

- эпитетами (молодая чинара, зеленые ветки, изумрудные листья);

- олицетворениями (шепчется ветер).

У нее есть все для счастья, и она попросту неспособна в полной мере понять того, кто вынужден скитаться по миру. Привыкшая к красоте и роскоши, она утратила способность к сопереживанию и жалости.

https://www.youtube.com/watch?v=QKqedE_tIag

Обучение в Шербур

Заметив талант в ребенке, родители сделали все возможное, чтобы сын вырвался из села. Его отправили в Шербур, где устроили в мастерскую художника Мошеля, местного портретиста. Успехи Франсуа привели его в другую мастерскую к художнику Ланглуа. Тот так верил в ученика, получивший для него стипендию от Муниципалитет Шербура и право на обучение в Париже . Так бывший деревенщина перебрался в столицу.

Когда-то бабушка завещала ему не рисовать ничего постыдного, даже когда оно просить сам король. Внук выполнил завещание бабки — и сделал много полезного для искусства Франции , да и всего мира.

Офорты Милле

Милле один из мастеров, которые обращались к созданию гравюр. Это не было главным в его творчестве, поэтому он сделал несколько экспериментов в разных техниках: шесть литографий , две гелиографии, шесть гравюр на дереве. Всего он работал в технике офорт . Среди них есть как повторы своих картин (офорт «собирательница колос»), так и достаточно самостоятельные сюжеты. Чрезвычайно удачным был офорт «Смерть забирает крестьянина-дровосека», что высокой художественной качеством напомнил шедевр немецкого мастера 16 века Ганса Гольбейна из серии «Танец смерти».

Милле длительное время искал композицию. В музее Лувр сохраняют два рисунка Франсуа Милле с первыми поисками композиции. Еще один рисунок попал в Эрмитаж в 1929 году. Композиция последнего и легла в основу как офорта, так и картины на эту же тему (Новая Карлсбергська глипкотека, Копенгаген).

Село Барбизон

Туда ехали не за вдохновением. Там просто было дешево жить и это недалеко от Парижа. Село расположено в лесу Фонтенбло . Милле вспомнил, что крестьянин и в Барбизон обрабатывал землю, как и его отец, а в редкие свободные часы рисовал картины. Они понемногу продаются. А одну приобрел даже министр внутренних дел цены, десять раз превысила цену художника.

Но количество выдающихся пейзажистов здесь была такой большой, что село прославилось на весь мир. Рисовал пейзажи и Милле. И чувствовал, что становится мастером, не похожим ни на кого. А в искусстве это, после способностей и работоспособности, — главное.

Среди художников — иностранцев Милле дружил с англичанином виртуозом Фредериком Лейтоном , оставаясь ни в чем на него не похожим.