Облака и метафизика

Березовая роща. Архип Куинджи. 1880-ые годы

Поляна в лесу. Туман. Архип Куинджи. 1908 год

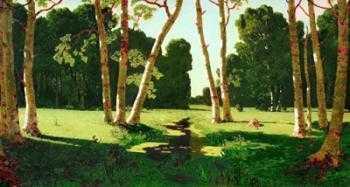

Березовая роща. Архип Куинджи. 1879 год

Облако над степью. Архип Куинджи. 1890-ые годы

Березовая роща. Архип Куинджи. 1901 год

Дерево на фоне вечернего неба. Архип Куинджи. 1890-1895 годы

Лесное озеро. Облако. Архип Куинджи. До 1890 года

И здесь, если моя догадка о схожести деревьев и облаков верна, начинается метафизика. Деревья возвышаются до облаков, а небо как бы спускается на землю, и нам открывается что-то надприродное в природе, надфизическое в физике. Оказавшись в лесу и потеряв ориентиры, мы понимаем, что этот лес больше и не лес вовсе: в нем происходит тайна общения земли и неба.

Ночь на Дону. Архип Куинджи. 1882 годы

Березовая роща

Картина была создана в 1879 году, до сих пор является одной из самых знаменитых работ живописца. Полотно писалось в стиле романтического пейзажа.

Как и во многих своих других работах, мастер достигает особого эффекта с помощью необычных комбинаций цвета и света, картина пронизана контрастом солнца и тени.

Верхушки берез зритель не видит, на полотне изображены только их стволы и немного ветвей, по центру картины автор нарисовал неспешно текущий ручей.

Благодаря этому произведению Куинджи получил славу, коллеги по цеху смогли оценить его, говорили о том, что он может свободно работать с цветом в духе импрессионистов и постимпрессионистов, живописца даже называли «русским Моне».

Романтическое «распредмечивание» природы

Для того, чтобы наглядно проиллюстрировать подобное отчуждение, опредмечивание природы и борьбу романтизма против подобного образа мыслей и способа виденья, давайте обратимся к сказке «Аист-халиф» Вильгельма Гауфа, — а лучше к ее советской экранизации, в которой идея использования природы, ее опредмечивания представлена в высшей степени наглядно. Общий сюжет сказки следующий: халиф получает от злого колдуна волшебный порошок, при помощи которого у него появляется возможность превращаться в зверей

Однако он должен при этом помнить одно важное латинское слово, иначе он не сможет превратиться назад в человека. Это слово — mutabor, с латинского оно так и переводится — «Я превращаюсь»

Это слово халиф забывает после того, как начинает смеяться, видя танцующего аиста, и сам больше не может превратиться в человека, оставаясь в обличье аиста. Что происходит потом, как халифу удается вновь стать человеком? Он встречает заколдованную саламандру (в оригинальном тексте у Гауфа была заколдованная сова), которая показывает ему то место в пустыне, где раз в год злой колдун встречается со своими друзьями.

И тут начинается для нас самое важное. Во время встречи колдун говорит своим друзьям о том, что может превращать людей в животных, на что ему резонно отвечают, что это далеко не новость и много кто умеет так делать

Тогда он говорит о том, что может превращать животных в людей и делать из них слуг. Однако это не совсем люди, это скорее смешение обыденных предметов и частей тел различных животных. Дальше же следует демонстрация самого превращения: появляется крокодил, которого насильно превращают в «человека». Иными словами, подчиняют его воле и желаниям злого колдуна, опредмечивают его. После этого события замок исчезает, а халиф вновь приобретает человеческий облик. Саламандра же превращается в волшебную фею (у Гауфа она просто превратилась в прекрасную принцессу), которая вместо того, чтобы выйти замуж за халифа, как она делает это в оригинале сказки, говорит ему, что она «должна спасти несчастных животных». «Тех, кого он, злой волшебник превратил в своих слуг?» — спрашивает халиф. «Да, вернуть им прежний облик», — отвечает фея.

Вот наглядная иллюстрация идеи романтизма о необходимости распредмечивания природы, необходимости выведения ее из статуса наших слуг и тем самым о необходимости прекращения ее использования в наших собственных целях.

Куинджи в картинах, изображающих лес и природу, близок к идеям романтиков и пытается преодолеть отчуждение природы, которую человек приспособил под свои цели.

Живописец Иван Крамской, увидев на VI выставке передвижников в 1878 году картину «Закат солнца в лесу», писал: «Его “Лес” имеет много сказочного, даже какую-то поэзию…». Сказочное — это и есть непонятное, мир тайны. Эффект непонимания Крамской пытается объяснить тем, что Куинджи подходит к делу с научных позиций, подбирая специальные краски, отвечающие последнему слову науки о цвете. Но, кажется, не столько непонятен стиль самого Куинджи, сколько непривычен для нашего обыденного, рационалистического и утилитарного восприятия сам лес, дух которого передается художником. В этом смысле творчество Куинджи — это сказочный или романтический реализм.

Закат солнца в лесу. Архип Куинджи. 1878 год

Лес на полотнах художника так же, как и настоящий, окружает нас со всех сторон и не дает превратить себя в набор предметов. Подобное непредметное отношение к лесу зафиксировано в самом стиле живописца. Можно сравнить, как написан лес Куинджи и у его современников — например, у Ивана Шишкина, в творчестве которого лес занимает не последнее место. Посмотрите на его картину «Дорожка в лесу» (1880) и полотно Куинджи «Украина» (1879):

Дорожка в лесу. Иван Шишкин. 1880 год

Украина. Архип Куинджи. 1879 год

«Дебри» (1881) Шишкина и «Лес» Куинджи (1890-х годов):

Дебри. Иван Шишкин. 1881 год

Лес. Архип Куинджи. 1890-ые годы

Шишкин пишет с фотографической точностью, предметы имеют четкие границы, лес зафиксирован в неподвижности. У Куинджи, напротив, нет прорисовки, деревья как бы ускользают от точного схватывания и теряют свои границы.

Примечательно в этой связи воспоминание скульптора Леонида Позена, приводимое в биографии Куинджи Михаила Неведомского: «…Он все время убеждал «товарищей» освободиться от тщательного изображения деталей, от «протокольности», — звал к общему, к подчинению деталей этому общему, к растворению их в нем… Он нападал за мелочность как на живописцев, так и на скульпторов, обрушивался на какие-нибудь «пуговицы» на фигуре Скифа (скульптура Позена), из-за которых терпит ущерб общее впечатление стремительного бега и т. д. …».

Человек или Бог

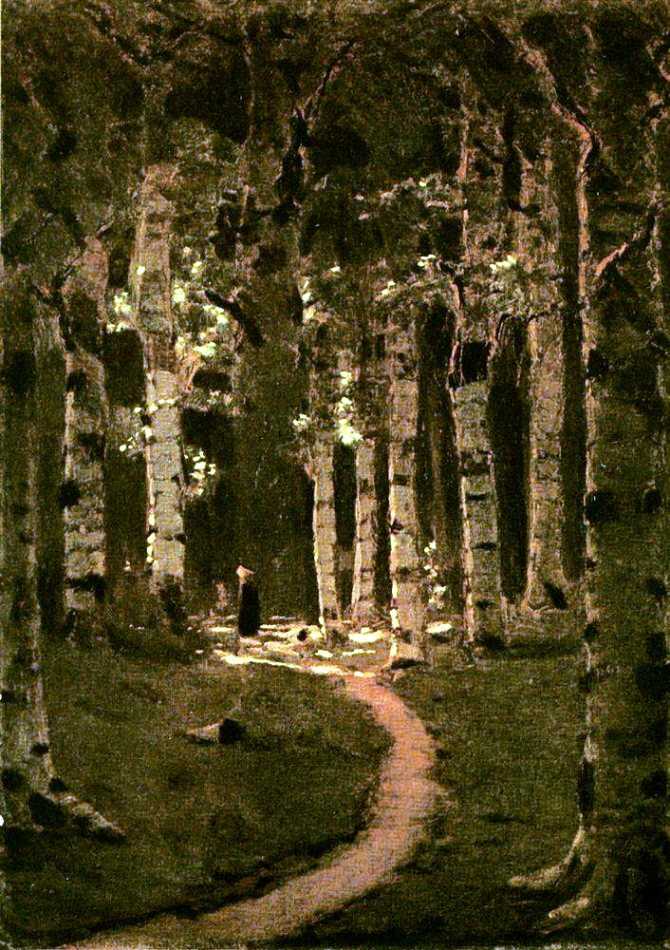

На втором, похожем полотне смысловым центром выступает не свет, а некая фигура, которая притягивает к себе наше внимание:

Солнечный день в лесу. Архип Куинджи. 1890-ые годы

Однако известно, что люди на полотнах Куинджи, посвященных природе, практически не встречаются. В редких случаях можно увидеть только намек на существование человека — например, лесную дорожку. Но тогда что это за фигура? Возможно, странник или просто прогуливающийся по лесу человек. Впрочем, мне кажется, что можно сделать другое предположение: этот путник — Бог.

Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде Царь небесный Исходил, благословляя.

И в каждом страннике убогом Я вызнавать пойду с тоской, Не Помазуемый ли Богом Стучит берестяной клюкой.

И может быть, пройду я мимо И не замечу в тайный час, Что в елях — крылья херувима, А под пеньком — голодный Спас.

Между сосен, между елок, Меж берез кудрявых бус, Под венком, в кольце иголок, Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы, Как во царствие небес, И горит в парче лиловой Облаками крытый лес.

Смысловой — фигура путника, но рядом с ней также расположен и световой центр полотна, то место, где художник собрал максимальное количество света.

Христос в Гефсиманском саду. Архип Куинджи. 1901 год

Таким образом, в лесу, где теряются все привычные рационалистические ориентиры, человек встречает Бога. И этой встрече две другие — с тайной общения земли и неба и с истинным светом — никоим образом не противоречат.

Описание картины Березовая роща

Что сразу бросается в глаза на этой картине — игра света и тени. Куинджи делал это мастерски.

Вот на зелёной полянке застыли красавицы берёзки. Кучками по две и три штуки, как подружки на лужайке группками разбились и шепчутся о чём-то, секретничают. Склонили свои кроны друг к другу, как девчонки склонили головки с пышными гривами волос. За счёт этого на зелёной лужайке образовался шатёр с тенью. Где можно отдохнуть от палящего летнего солнца. А оно светит, старается, лето ведь, на небе ни облачка.

Но верхушки берёз не попали в картину. Деревья как будто обрезаны, как на фотографии. Видны только стволы берёз. На заднем плане изображена ещё одна берёзовая роща. Но она не интересует художника, поэтому те деревья изображены темно-зелёным цветом. Только изредка мелькают белые стволы. На фоне голубого неба они выделяются большим тёмно-зелёным пятном. Художника больше интересуют берёзки на переднем плане.

Берёзовую идиллию нарушает лишь протекающий ручей. Он пересекает полянку и бежит куда-то в зелёную даль.

В принципе, художник при написании картины использует несколько цветов. Зелёный, голубой, белый. Но сколько оттенков у зелёного цвета! Это и темно-зелёный на заднем плане. Этим же цветом изображены тени от деревьев на переднем плане. Зелёная трава, растущая вдоль ручья. Полянка тоже зелёная, но это какой-то другой зелёный цвет. И на ней видны прорисованные зелёные цветочки, и прорисованные зелёные листочки кроны берёз. Они чётко выделяются на фоне темно-зелёной рощи на заднем плане.

Такую берёзовую полянку можно найти почти в каждом лесочке, почти за каждой российской деревней. Не зря берёза считается символом России.

Если чуть-чуть пофантазировать, то можно представить себе этот жаркий летний день, чуть-чуть дует лёгкий ветерок, весело журчит ручеёк, щебечут птички, жужжат пчёлы, перелетая с цветка на цветок. Просто идеальное местечко для отдыха в тени деревьев.

А можно устроить пикник на природе. Костёр разводить не нужно, он только испортит идиллию. Расстелить на траве покрывало, и выложить на него все припасы из большой плетёной корзинки или берёзового короба. В ручей можно опустить бутылку с питьевой водой или банку с приготовленной дома окрошкой, чтобы она была прохладной. На свежем воздухе даже самая простая еда кажется такой вкусной. После сытного перекуса лечь в траву на спину, устремить глаза в бездонное голубое небо, помечтать о чём-то своём, сокровенном. Может быть, даже вздремнуть на свежем воздухе. После такого отдыха можно снова с новыми силами идти на работу.

2, 3, 5, 6 класс

Популярные сочинения

- Сочинение Барон в пьесе На дне (Образ и характеристика) В произведении Горького «На дне» большое количество второстепенных героев. Некоторых из них я воспринимал позитивно, некоторых негативно, но был и такой персонаж, отношение к которому у меня было лишь пренебрежительное

- Сочинение Судьба крестьянства в произведениях Шолохова Тема положения и судьбы русских крестьян испокон века на русской земле являлась насущной проблемой, которой были озадачены многие писатели, поэты, художники и другие творческие люди. Проблема, конечно же

- Сочинение на тему Тайга, наша кормилица, хлипких не любит Понятно, что тайга окружает местных жителей, только от неё они и могут добыть себе пропитание. По крайней мере, так было раньше… Сейчас, конечно, лучше с транспортом…

Примечания

- Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания / Я. В. Брук, Л. И. Иовлева. — Москва: Красная площадь, 2001. — Т. 4: Живопись второй половины XIX века, книга 1, А—М. — С. 330. — 528 с. — ISBN 5-900743-56-X.

- ↑ 12 Куинджи Архип Иванович — Берёзовая роща(неопр.) (HTML). Государственная Третьяковская галерея, www.tretyakovgallery.ru. Дата обращения 18 октября 2021.

- ↑ 12 Коллекция: мировая художественная культура — Куинджи Архип Иванович — Берёзовая роща (1879)(неопр.) (HTML). Российский общеобразовательный портал, artclassic.edu.ru. Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 8 октября 2012 года.

- ↑ 12Владимир Петров. Статья к 150-летию Куинджи(неопр.) (HTML). www.kuinje.ru. Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 28 сентября 2012 года.

- Архип Иванович Куинджи. Галерея картин художника — Изображения берёз (неопр.) (HTML). www.kuinje.ru. Дата обращения 12 июля 2012. Архивировано 8 октября 2012 года.

- Куинджи — Галерея по алфавиту — «Б» (неопр.) (HTML). Архип Иванович Куинджи, kuinji.ru. Дата обращения 2 июля 2012. Архивировано 8 октября 2012 года.

- Коллекция: мировая художественная культура — Куинджи Архип Иванович — Берёзовая роща (1901) (неопр.) (HTML). Российский общеобразовательный портал, artclassic.edu.ru. Дата обращения 12 июля 2012. Архивировано 8 октября 2012 года.

Описание полотна

Изображение лесной опушки, известное зрителям по полотнам Левитана, Саврасова и Шишкина, использовал в своем творчестве и Архип Куинджи. «Березовая роща» — картина, в работе над которой мастер тщательно, почти с математической точностью, просчитал высоту деревьев, размер поляны и заднего плана. На полотне нет ничего спонтанного, оно представляет собой четко выверенную художественную мысль автора. Картину очень трудно назвать пленэрной работой. Об этом свидетельствуют многочисленные зарисовки и наброски, сделанные художником.

На полотне изображен яркий, сверкающий, солнечный день. На лесной поляне тихо и спокойно. Сквозь густые кроны деревьев пробиваются лучи солнца. Они отбрасывают желтые блики на ровный ковер из травы. Картина сразу наполняет зрителя чувством умиротворения, радости и восторга. Художнику удалось вложить в простой пейзаж богатую гамму чувств

На переднем плане расположены белые березки. Солнечные блики движутся по стволам и переливаются в зеленеющей траве. Необыкновенная игра света и тени делает картину живой и наполняет трепетными чувствами.

Живописец, по сути, изобразил не березовую рощу, а небольшой фрагмент, уместившийся в раму. Зритель видит только стволы

Для художника неважно изображение кроны. Он считает, что воображение может дорисовать ее самостоятельно

Главным является игра света. Он стремится передать, как освещение может изменить окружающее пространство. Кажется, что солнечные блики вплетены в тонкие березовые веточки. Живописец позволяет почувствовать дуновение теплого ветерка, услышать негромкое пение птиц и шелест листьев.

Для этого полотна Куинджи характерна некая декоративность. Она заметна в выверенном размещении березовых стволов. Они выглядят немного уплощенными. Художник не стремится передать движение. Картина лишена мелких деталей.

Около берез течет небольшая речка. Композиционно она делит изображение на две части. Чистая и прохладная вода контрастирует с летним жарким днем. Ее ровная зеркальная поверхность поросла ряской. Река постепенно уводит взгляд вглубь полотна, где виднеется лес.

Вся красота пейзажа кроется в солнечном свете, заливающем поляну, и яркой зелени. Описание полотна можно использовать для рассказа или поиска идей для собственного сочинения в 5 классе.

Сочинение: описание картины А. И. Куинджи «Берёзовая роща»

Торжество света в картине Куинджи «Берёзовая роща» Живописец Архип Иванович Куинджи жил в XIX веке, он родился в 1842 году. Основное творческое наследие художника состоит из ярких романтических пейзажей. Но ни одна картина не принесла ему столько славы, сколько полотно «Берёзовая роща», написанное в 1879 году. Эта картина настолько потрясла зрителей и сам художник настолько гордился ею, что впоследствии он создал несколько вариантов этой же картины. Было написано и немало похожих работ на эту тему. Берёзы стали любимым деревом Архипа Ивановича.

Основная, первая картина «Бёрезовая роща» хранится в Государственной Третьяковской галереи как шедевр русской живописи. А сначала она появилась на выставке художников-передвижников, буквально поразив всех зрителей. Так еще никто не писал пейзажей! Стиль ее определяется знатоками как «романтический пейзаж».

Художник не вдается в детали, не выписывает каждый листок и травинку

Самое важное для него — контраст между светом и тенью, между светлым и темным. С помощью этого контраста он создает настроение картины

Многие говорят именно о настроении, которое передается полотном. Для искусства это важнее, чем простая передача нюансов — рисование сучков, веточек, листочков и травинок. Куда важнее передать чувства, которые возникают при взгляде на это — ликование, восторг, радость, восхищение.

Все это мы видим в «Берёзовой роще». По сути, это не роща, а лишь ее фрагмент, то, что смогло поместиться в раму. Сюда вошло лишь несколько березовых стволов, не поместились их лиственные кроны. Для художника они совсем не важны, тем более, он рассчитывает, что наше воображение их «дорисует». А главное для него — показать торжество света, показать, как солнечный свет преобразует все вокруг.

Итак, на переднем плане темное пятно травы, на которую падает тень. Травяной фон почти сливается с темно-зеленой водой заболоченного ручья, который делит картину пополам ровно по вертикали. Средний план — это белые стволы берёз. За ними — залитая солнцем лужайка. На дальнем плане собственно берёзовая роща. В верней части по центру прорывается треугольный лоскуток голубого неба.

Деревья растут группами, по два-три. От этого их ровные белые стволы накренились. Из-за четко обозначенных горизонтальных, вертикальных и диагональных линий получился какой-то декоративный геометрический узор. Не зря специалисты говорят о декоративности живописи Куинджи. Кажется, что художник использовал избыток красок, так ярка, солнечна картина. На самом деле мы видим лишь несколько оттенков зеленого, голубой, а также белый и темный, почти черный цвет. Контраст между ними помогает нам увидеть все остальные тона. Мы замечаем их и вместе с пейзажистом радуемся солнцу.

Описание полотна

Изображение лесной опушки, известное зрителям по полотнам Левитана, Саврасова и Шишкина, использовал в своем творчестве и Архип Куинджи. «Березовая роща» — картина, в работе над которой мастер тщательно, почти с математической точностью, просчитал высоту деревьев, размер поляны и заднего плана. На полотне нет ничего спонтанного, оно представляет собой четко выверенную художественную мысль автора. Картину очень трудно назвать пленэрной работой. Об этом свидетельствуют многочисленные зарисовки и наброски, сделанные художником.

На полотне изображен яркий, сверкающий, солнечный день. На лесной поляне тихо и спокойно. Сквозь густые кроны деревьев пробиваются лучи солнца. Они отбрасывают желтые блики на ровный ковер из травы. Картина сразу наполняет зрителя чувством умиротворения, радости и восторга. Художнику удалось вложить в простой пейзаж богатую гамму чувств

На переднем плане расположены белые березки. Солнечные блики движутся по стволам и переливаются в зеленеющей траве. Необыкновенная игра света и тени делает картину живой и наполняет трепетными чувствами.

Живописец, по сути, изобразил не березовую рощу, а небольшой фрагмент, уместившийся в раму. Зритель видит только стволы

Для художника неважно изображение кроны. Он считает, что воображение может дорисовать ее самостоятельно

Главным является игра света. Он стремится передать, как освещение может изменить окружающее пространство. Кажется, что солнечные блики вплетены в тонкие березовые веточки. Живописец позволяет почувствовать дуновение теплого ветерка, услышать негромкое пение птиц и шелест листьев.

Для этого полотна Куинджи характерна некая декоративность. Она заметна в выверенном размещении березовых стволов. Они выглядят немного уплощенными. Художник не стремится передать движение. Картина лишена мелких деталей.

Около берез течет небольшая речка. Композиционно она делит изображение на две части. Чистая и прохладная вода контрастирует с летним жарким днем. Ее ровная зеркальная поверхность поросла ряской. Река постепенно уводит взгляд вглубь полотна, где виднеется лес.

Вся красота пейзажа кроется в солнечном свете, заливающем поляну, и яркой зелени. Описание полотна можно использовать для рассказа или поиска идей для собственного сочинения в 5 классе.

Сочинение по картине Куинджи «После дождя»

Архип Иванович Куинджи — известный русский художник с греческими корнями. Мастер пейзажей и романтических полотен, его перу принадлежит много картин с мировой славой. Тема природы после дождя поднимается ни в одной картине автора. Это и неудивительно, ведь природа после грозы, еще храня энергию бури, обладает особой красотой. Данная работа живописца была завершена и представлена широкой публике в 1879 году в рамках выставки «передвижников», с которыми автор тогда тесно сотрудничал. Сейчас полотно хранится в Третьяковской галерее.

На картине изображен яркий пейзаж. Сочная зелень луга, напитанная только что отшумевшим дождем. Примечательна колористика полотна. Автор выбрал несколько основных тонов палитры и сделал акценты с помощью их интенсивности. Центральная часть полотна ‒ это луг всех оттенков зелени. С ним контрастирует темное грозовое небо, занимающая большую часть изображения. Контраст состоит в том, что луг изображен в ярких, сочных зеленых тонах, олицетворяет собой спокойствие, которое бывает только после бури, следов которой на нем уже не осталось. Природа обновлена, омыта ливнем, все живое дышит по-новому. Тогда как небо еще не спокойно. Причудливой формы мрачные тучи гуляют по темному небу. Горизонта не видно, кругом чернота. Такое небо вызывает тревогу. И только в самом верху полотна видны робкие небесные просветы. С помощью контраста и интенсивности цвета, автор мастерски передает динамичные живые изменения в природе после дождя. Недаром современники называли живописца мастером света. А сам Илья Ефимович Репин, будучи непревзойденным певцом природы, называл Куинджи «художником света». И высоко ценил его талант пейзажиста. Архип Иванович очень точно передал радость обновления природы. Глядя на картину, чувствуешь как дышит земля. Тончайшие переходы света создают полную реалистичность изображения. А контраст неба и луга отражает спадающее напряжение после шторма. Маленькая речушка по центру полотна, отражает небо. Она также не обладает спокойствием красок, еще одно напоминание о том, что ливень отшумел совсем недавно. Зато символом спокойствия является мирно пасущаяся на лугу лошадь. По безмятежности животного можно сделать вывод, что буря отступила и больше не повторится. На картине мы также можем заметить одинокие деревца и крестьянский хутор на пригорке. Белые дома омыты дождем и выглядят празднично.

«После дождя» несет огромный эмоциональный заряд. Это картина контрастов. Контраст цвета, контраст настроений проявляются на полотне. Легкая техника письма и динамика пейзажа также создают контраст. Картина оставляет приятное, праздничное послевкусие у тех, кто ее созерцает. А.И. Куинджи действительно значимый мастер русского пейзажа.

Эмоциональное воздействие на зрителя

Основное внимание приковано к яркому светлому пятну в самом центре — солнечным лучам. Контраст между темным свинцово-тяжелым небом и мирным солнечным пейзажем задают тон всему произведению и оставляют светлое впечатление даже несмотря на преобладание мрачных красок

Композиция пропитана удивительным покоем и умиротворением. Даже зловещие тучи уже не страшат нас, а зритель слышит только звенящую тишину, которая наступила после разгула стихии, и, кажется, даже ощущает аромат свежести и растворенного в воздухе озона. Но не только композиционный прием противопоставления стихий притягивает внимание зрителя. Техника написания — стремительными нервными мазками — тоже передает динамику состояния природы в настоящий момент. Но даже несмотря на то, что здесь нет детальной проработки нюансов, картина выглядит очень реалистично, живо и свежо.

Реакция публики и критиков

В период, к которому относится написание картины, Архип Иванович сотрудничал с передвижниками. По этой причине публика познакомилась с полотном в том же году во время выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Критики высоко оценили мастерство Куинджи в передаче света и цвета, и встретили «После дождя» восторженными отзывами. Илья Репин писал, что эстеты стремились обвинить автора в том, что он берет наиболее резкие моменты состояния природы и что от этого бывает «больно глазам». Но в это же время те же самые эстеты смотрели на его произведения, не отрываясь, — настолько завораживающими были сюжеты и настолько умело художник передавал состояние окружающего мира.

Описание полотна

Изображение лесной опушки, известное зрителям по полотнам Левитана, Саврасова и Шишкина, использовал в своем творчестве и Архип Куинджи. «Березовая роща» — картина, в работе над которой мастер тщательно, почти с математической точностью, просчитал высоту деревьев, размер поляны и заднего плана. На полотне нет ничего спонтанного, оно представляет собой четко выверенную художественную мысль автора. Картину очень трудно назвать пленэрной работой. Об этом свидетельствуют многочисленные зарисовки и наброски, сделанные художником.

На полотне изображен яркий, сверкающий, солнечный день. На лесной поляне тихо и спокойно. Сквозь густые кроны деревьев пробиваются лучи солнца. Они отбрасывают желтые блики на ровный ковер из травы. Картина сразу наполняет зрителя чувством умиротворения, радости и восторга. Художнику удалось вложить в простой пейзаж богатую гамму чувств

На переднем плане расположены белые березки. Солнечные блики движутся по стволам и переливаются в зеленеющей траве. Необыкновенная игра света и тени делает картину живой и наполняет трепетными чувствами.

Живописец, по сути, изобразил не березовую рощу, а небольшой фрагмент, уместившийся в раму. Зритель видит только стволы

Для художника неважно изображение кроны. Он считает, что воображение может дорисовать ее самостоятельно

Главным является игра света. Он стремится передать, как освещение может изменить окружающее пространство. Кажется, что солнечные блики вплетены в тонкие березовые веточки. Живописец позволяет почувствовать дуновение теплого ветерка, услышать негромкое пение птиц и шелест листьев.

Для этого полотна Куинджи характерна некая декоративность. Она заметна в выверенном размещении березовых стволов. Они выглядят немного уплощенными. Художник не стремится передать движение. Картина лишена мелких деталей.

Около берез течет небольшая речка. Композиционно она делит изображение на две части. Чистая и прохладная вода контрастирует с летним жарким днем. Ее ровная зеркальная поверхность поросла ряской. Река постепенно уводит взгляд вглубь полотна, где виднеется лес.

Вся красота пейзажа кроется в солнечном свете, заливающем поляну, и яркой зелени. Описание полотна можно использовать для рассказа или поиска идей для собственного сочинения в 5 классе.

Первая демонстрация

Впервые картина была представлена на 7-ой выставке художников-передвижников, где вызвала лавину разнящихся мнений. Но среди обыденной публики полотно не вызвало какого-либо невероятного фурора, не сумев повторить успех предыдущей картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Очереди длиной в сотни метров не возникали, никто не пытался переложить её на стихи или музыку, в следствие чего среди биографов существует расхожее мнение, что именно поэтому живописец не делал подобных выставок в течение последующих 20 лет.

Однако в кругах профессиональных художников полотно получило многочисленные обсуждения и восхищения. Этому способствовала столь невероятная игра красок, почти всех художников поражало количество зелёного на этой картине, некоторые критиковали Куинджи за подобную несуразицу, но большинство находило это смелым шагом, ведь зелёный имеет больше оттенков чем любой другой цвет.

Популярные сочинения

- Высказывания об отцах и детях Извечная тема родителей и детей будет актуальна всегда, так как жизнь – это круговорот. В одно время мы дети, через года уже родители. Мать является безусловно самым важным человеком для ребенка

- Калашников и Кирибеевич. Сравнительная характеристика — сочинение (7 класс) В своём произведении “Песнь про царя Ивана Васильевича” Лермонтов описывает тот мир, в котором живут обычные люди, со своими обычными проблемами. Он показывает этот мир таким, каким он и должен предстать перед читателем

- Сочинение-описание по картине Возвращение блудного сына Рембрандта Эта картина была написана выдающемся голландским художником Рембрандтом Харменсзоном (главный создатель золотого века голландской живописи), в 1669 году. Работа над ней длилась около года

Первая демонстрация

Впервые картина была представлена на 7-ой выставке художников-передвижников, где вызвала лавину разнящихся мнений. Но среди обыденной публики полотно не вызвало какого-либо невероятного фурора, не сумев повторить успех предыдущей картины Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Очереди длиной в сотни метров не возникали, никто не пытался переложить её на стихи или музыку, в следствие чего среди биографов существует расхожее мнение, что именно поэтому живописец не делал подобных выставок в течение последующих 20 лет.

Однако в кругах профессиональных художников полотно получило многочисленные обсуждения и восхищения. Этому способствовала столь невероятная игра красок, почти всех художников поражало количество зелёного на этой картине, некоторые критиковали Куинджи за подобную несуразицу, но большинство находило это смелым шагом, ведь зелёный имеет больше оттенков чем любой другой цвет.

Описание

Архип Иванович Куинджи – один из самых ярких и известных художников девятнадцатого века. Его картины имели огромную популярность среди коллекционеров, и люди выстраивались в очереди, для того чтобы попасть на его выставки. Куинджи был художником, специализировавшимся на пейзажах. Полотна, написанные его рукой, с необыкновенным мастерством передавали богатство и красоту природы, и полностью погружали наблюдателя в атмосферу происходящего. Картина «После дождя» не является исключением. Работа была написана в 1879 году и в настоящий момент является частью коллекции Третьяковской галереи. Эта картина, как и многие другие полотна Куинджи, была создана под влияние идей передвижников, с творчеством которых художник познакомился в Академии художеств.

На картине Архипа Куинджи изображён маленький хутор на зелёном холме, освещённый пробивающимися сквозь тучи солнечными лучами. Чёрные тучи, покрывающие всё небо, ещё не успели рассеяться после недавней грозы. Именно контраст чернильного неба и яркого зелёного холма придаёт пейзажу особенную выразительность. В центре картины с помощью света художник выделяет маленькие дома степного хутора. Так Куинджи противопоставляет могущество и величие сил природы скромному человеческому быту. Весь пейзаж написан с использованием тёмной палитры цветов. Собственно, оттенки коричневого, серого и тёмно-синего позволяют художнику мастерски изобразить свет, который появляется лишь на мгновения после грозы

Наличие тёмных туч на большей части полотна уже не страшит зрителя, так как его внимание полностью приковано именно к освещенному солнцем участку.Покой и умиротворение освещённой части картины полностью захватывают наблюдателя.Игра цветов в сочетании со светом позволяет полностью погрузиться в атмосферу природы после грозы и почувствовать приятный запах травы после дождя

Пейзаж получился очень ярким и насыщенным благодаря пропорциональному соотношению света и тени в картине, а также ярко-зелёного оттенка холма, выделяющим его на фоне окутанного тучами неба. Эта работа является воплощением могущества и буйства сил природы в сочетании с умиротворением и тишиной после грозы. Не просто так эта картина принесла огромную популярность художнику и вызвала восторг у многих коллекционеров.

Реакция публики и критиков

В период, к которому относится написание картины, Архип Иванович сотрудничал с передвижниками. По этой причине публика познакомилась с полотном в том же году во время выставки Товарищества передвижных художественных выставок. Критики высоко оценили мастерство Куинджи в передаче света и цвета, и встретили «После дождя» восторженными отзывами. Илья Репин писал, что эстеты стремились обвинить автора в том, что он берет наиболее резкие моменты состояния природы и что от этого бывает «больно глазам». Но в это же время те же самые эстеты смотрели на его произведения, не отрываясь, — настолько завораживающими были сюжеты и настолько умело художник передавал состояние окружающего мира.

Яркие цвета и контраст фактур

Большую часть картины, почти две трети, занимает небо. Оно тёмное, даже чернильное, грозовое, с едва расходящимися облаками и зарождающейся радугой. Гроза, судя по всему, была совсем не шуточной и закончилась несколько минут назад. Сквозь небольшой просвет уже пробиваются первые светлые лучи, которые озаряют ярко-зеленую сочную траву прямо по центру композиции. Художнику удалось передать, насколько жадно вся растительность впитала в себя влагу, как освежающе подействовал на ней проливной дождь. Но пробивающиеся лучи, так же как и название картины, говорят о том, что гроза уже позади, а тучи отступают. О том, что гроза закончилась только что, говорит и отсутствие на картине людей. Они, скорее всего, пережидали разгул стихии в домах или на мельнице. Из живых существ мы видим только лошадь, которая мирно щиплет траву на лугу. Её присутствие придает особый смысл картине: животное — часть дикой природы, она не боится ливня, ей не страшно оставаться один на один с грозой в чистом поле

Небольшой ручей или речка убегает вдаль с переднего плана картины вглубь, увлекая за собой внимание зрителей

Эмоциональное воздействие на зрителя

Основное внимание приковано к яркому светлому пятну в самом центре — солнечным лучам. Контраст между темным свинцово-тяжелым небом и мирным солнечным пейзажем задают тон всему произведению и оставляют светлое впечатление даже несмотря на преобладание мрачных красок

Композиция пропитана удивительным покоем и умиротворением. Даже зловещие тучи уже не страшат нас, а зритель слышит только звенящую тишину, которая наступила после разгула стихии, и, кажется, даже ощущает аромат свежести и растворенного в воздухе озона. Но не только композиционный прием противопоставления стихий притягивает внимание зрителя. Техника написания — стремительными нервными мазками — тоже передает динамику состояния природы в настоящий момент. Но даже несмотря на то, что здесь нет детальной проработки нюансов, картина выглядит очень реалистично, живо и свежо.

История создания

В 1880 году Куинджи окончательно прекратил сотрудничество с Обществом художников-передвижников. Этот разрыв оказал благотворное влияние на творчество живописца. В этот период он создал полотна, которые принесли ему настоящую славу:

- «После дождя»;

- «Роща»;

- «Сосна»;

- «Лунный серп на фоне заката»;

- «Стволы деревьев».

Реакция на его произведение была неоднозначной. Некоторые критики усомнились в таланте живописца. Художника упрекали в безвкусице и большом количестве зеленого цвета на полотне, но у настоящих ценителей искусства она вызвала настоящее потрясение.

«Березовая роща» — картина, которой Куинджи очень гордился и считал одной из лучших. Береза стала любимым деревом живописца. Она не отпускала его все последующие годы.

Спустя несколько лет он написал пять работ на эту тему с похожими названиями. Две из них принято считать законченными, другие — являются поисками художника в стиле символизма.

Дарьяльское ущелье. Лунная ночь

Полотно создавалось на протяжении пяти лет, с 1890 по 1895 годы. На нем изображено ущелье, носящее название Дарьяльское, располагающееся на реке Терек, на востоке от горы Казбек. По дну ущелья течет река, скалы вокруг уходят в высоту.

При написании полотна живописец использовал контрастные, яркие мазки, которые визуально создают объем из света и тени.

С помощью этой техники автор произведения сумел передать прохладу ночного воздуха ущелья, создать атмосферу тишины и умиротворения.

На картине заметны два ярких пятна, это луна и ее отражение в тихой воде реки. Они не нарушают спокойствие изображения, наоборот, уравновешивают тишину.