Творческий путь художника

Стало привычно воспринимать Перова убежденным сторонником искусства критического реализма. Между тем на весь его сложный творческий путь оказывали большое влияние жизненные кризисы и творческие изломы.

Творчество художника во многом отвечало на запросы времени и формировало общественные настроения.

Его можно условно разделить на три периода: «поэзия скорби», поиски «отрадного» и уход в «монументальные» жанры.

К «Поэзии скорби» относятся работы, написанные до 1870 года. На полотнах появляются представители социальных низов, искаженные голодом и непосильным трудом. Эти образы вопиют о неправильном общественном устройстве, призывают к судилищу, превращая зрителя в защитника слабых и обвинителя сильных. Без преувеличения Перова называют художником «детства». На многих его работах представлены несчастные дети, столкнувшиеся с сиротством, бездомностью, нищетой.

К поискам «отрадного» живописец обращается благодаря запросу общества, которое устало от несбывшихся социальных надежд. Его полотна стали отличаться мягким юмором, лирикой, фельетонностью. При всем этом художник не смог преодолеть свою внутреннюю неудовлетворенность. В то самое время в русской живописи предстали перед публикой молодые художники, опередившие Перова. В художественном кругу на первое место вышел Репин. Перов же не привык числиться на вторых ролях.

Уход в «монументальные» жанры произошел на закате жизни мастера. Начались бесконечные эксперименты. Перов бросает камерные жанры и сосредоточивается на религиозной и исторической живописи, на «переосмысленном» фольклоре, модернизирует манеру письма… В конце жизни обостряется интерес художника к истории, и он задумывает написать триптих о Пугачевском бунте. Из трех запланированных картин («Помещики и крестьяне», «Восстание», «Суд Пугачева») написан был лишь «Суд Пугачева» (1879).

Картины этого периода носят монументальный характер и близки к витающим в воздухе настроениям эпохи. Например, историческое полотно «Никита Пустосвят. Спор о вере» (1881), рассказывающее о столкновении староверов и никониан у трона царевны Софьи. Так совпало, что в это время над все той же темой борьбы «старого и нового» работает Суриков («Утро стрелецкой казни»).

Многое из начатого Перов не завершил. Ему не хватило жизни реализовать свои замыслы.

Искусство Перова как художника заключается в том, что он постоянно искал неизведанные пути, овладевал новыми приемами и имел собственные стилистические особенности. На протяжении десятилетия мастер оставался лидером русской живописи. В конце творческого пути ощутил непонимание бывших единомышленников и охлаждение публики. Перов прожил жизнь, наполненную потерями, сомнениями и разочарованиями, поэтому в работах художника отражен его внутренний мир.

М. Нестеров дал верную оценку всему творчеству художника:

Уважаемый читатель! Как вы считаете, нужно ли знакомить детей с «поэзией скорби» Перова?

Автор книги: Екатерина Алленова

Заключение

Позднее творчество Перова обычно характеризуется как период поисков, в которых художник, как правило, терпит неудачу. Между тем сейчас, когда прочерчен весь путь развития живописи во второй половине XIX века, становится очевидным, что Перов обладал удивительной интуицией или просто умом человека, умеющего предугадать, вычислить или, как сейчас принято говорить, смоделировать на уровне сюжетной программы наиболее перспективные, интересные в художественном отношении, не повторяющие «пройденного» творческие задачи. Его «неудачи» отчетливо обозначают вехи на пути, по которому действительно двигалась живопись 1870 – 1890-х годов. Так, Христос в Гефсиманском саду – предвосхищение поздних картин Ге, Плач Ярославны и эскизы Снегурочки – композиций Виктора Васнецова.

В 1871 году состоялась первая выставка Товарищества передвижников. Перов был одним из его членов-учредителей и, вплоть до выхода из Товарищества – казначеем московского отделения. На первой передвижной выставке были представлены Охотники на привале, Рыболов и Портрет Островского. Если портреты Перова неизменно получали высокую оценку, то его «отрадные» жанры вызывали недоумение: как это вдруг прежний «певец скорби», мастер обличительных сюжетов превратился в заурядного бытописателя, изображающего обывателей, предающихся на пленэре праздному времяпрепровождению.

Но Перов по-прежнему остро ощущал «злобу дня», в том числе и живописную, и хорошо понимал, что время «остросюжетных» композиций ушло безвозвратно. «Искусство совершенно лишнее украшение для Матушки-России, а может быть, и не пришло то время, когда… любовь к нему будет законнее», – замечал он в одном из писем к Стасову. Кстати, союзником его здесь выступает не кто иной, как Чернышевский, в 1850-е годы ратовавший за «приговор явлениям жизни». В 1874 году он писал: «Переделать по нашим убеждениям жизнь русского общества… В молодости натурально думать о всяких химерах. В мои лета было бы стыдно сохранять наивность. Я давно стал совершеннолетним. Я давно увидел, в каком обществе я живу, какой страны, какой нации сын я. Хлопотать над применением моих убеждений к ее жизни значило бы трудиться над внушением волу моих понятий о ярме. Работать для людей, которые не понимают тех, кто работает для них, – это очень неудобно для работающих и невыгодно для успеха работы».

Штрихи к его портрету

-

21 декабря 1833 г. (3 января 1834 г.)

Родился в Тобольске. -

1842-1846

гг.

Жил с родителями в имении Саблуково Нижегородской губернии Арзамасского уезда. Самостоятельно занимался рисованием. -

1846-1849

Учился в арзамасской школе живописи Александра Ступина.

-

1852

Переехал с матерью в Москву. -

1853-1862

Обучался в Московском училище живописи и ваяния. -

1861

Получил большую золотую медаль Академии художеств за картину «Проповедь в селе» с предоставлением содержания для совершенствования за границей. -

1863-1864

Набивал руку в Берлине, Дрездене, затем в Париже. -

1864

В августе получил разрешение на досрочное возвращение в Россию. Осенью, посетив Италию, приехал в Москву. -

1866

За картины «Тройка» и «Гитарист-бобыль» получил звание академика. -

1867

Участвовал во Всемирной выставке в Париже, где были представлены картины «Первый чин» («Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы»), «Дилетант», «Гитарист-бобыль», «Проводы покойника», «Тройка», «Утопленница». -

1870

Стал одним из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок, избран членом правления Товарищества и кассиром московского отделения. Получил звание профессора за картины «Птицелов» и «Странник». -

1871

Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. -

1872

Вступил в брак с Елизаветой Егоровной Другановой.

Написал портрет Достоевского.

-

1873

На Всемирной выставке в Вене представил полотна «Охотники на привале» и «Рыболов». -

1874

Начал работать над картиной о восстании Пугачева.

-

1878

Вышел из Товарищества передвижных художественных выставок. Принял участие во Всемирной выставке в Париже («Портрет Достоевского», «Птицелов», «Странник»). -

1881

Работал над картиной «Никита Пустосвят». -

29 мая (10 июня) 1882 г.

Скончался от тифа и воспаления легких в Кузьминках. Похоронен в Даниловом монастыре в Москве.

Детство и юность

Василий Григорьевич Перов родился 21 декабря 1833 г. (02 января 1834 г. по новому стилю) в сибирском городе Тобольске.

Отцом будущего художника стал губернский прокурор барон Григорий Карлович Криденер. Мать, Акулина Ивановна Иванова, была местной мещанкой.

Вскоре после рождения сына его родители обвенчались, но, как незаконнорожденный, мальчик не имел право на фамилию отца, поэтому в документах была указана фамилия крёстного – Васильев. Перовым мальчик стал позже. Эта фамилия произошла из прозвища, данного Василию его учителем грамоты за успехи в чистописании.

Семья часто переезжала: сначала в Архангельск, затем в родовое имение Суслеп, потом в Самарскую губернию к родственникам.

В 1842 г. барон Криденер получил должность управляющего имением в Арзамасском уезде Нижегородской губернии. Здесь мальчик заболел оспой, из-за чего у него сильно ухудшилось зрение. В этот же период, наблюдая за работой приглашённых отцом художников, Василий увлёкся рисованием.

В 1843 г. мальчик поступил в арзамасское училище. Окончив его в 1846 г., начал учиться в арзамасской художественной школе имени А. В. Ступина. Преподаватель сразу разглядел в юноше талант, и одному из первых разрешил ему писать масляными красками. Проучился там Василий 3 года, не окончив учебное заведение из-за конфликта с другим учеником. После чего приехал к родителям и продолжил самостоятельные занятия живописью.

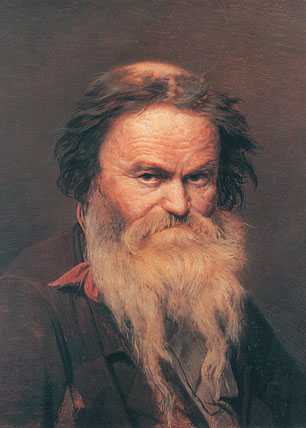

Автопортрет. 1851 г.

Самая трогательная

Холст, масло, 51,5 x 65,8 см

Картина, на которую без слез не взглянешь. Второе ее название – «Ученики-мастеровые везут воду». В центре Перов изобразил девятилетнего сына странницы – «тетушки Марьи». Мать долго не соглашалась, чтобы «барин» писал ее Васю, боясь, что после этого он зачахнет. И как чувствовала беду. Через четыре года мальчик сгорел от оспы. Марья, встретив художника, попросила разрешения взглянуть на полотно с Васенькой – тот привел ее в Третьяковку. «Приблизившись к картине, она остановилась, посмотрела на нее и, всплеснув руками, как-то неестественно вскрикнула: «Батюшка ты мой! Родной ты мой, вот и зубик-то твой выбитый!» — и с этими словами, как трава, подрезанная взмахом косца, повалилась на пол», — вспоминал живописец. Он оставил убитую горе мать одну, и она целый час молилась, стоя на коленях перед изображением сына.

Самая недостоверная

- Холст, масло. 119 x 183

- Государственная Третьяковская галерея

Увлеченных охотничьими байками персонажей художник писал со своих знакомых. Рассказчик — врач Дмитрий Кувшинников

послужил прототип доктора Дымова в «Попрыгунье» Чехова.

Жена Кувшинникова Софья Петровна была хозяйкой литературно-художественного салона, в котором бывали Перов, Левитан, Репин,

Чехов и другие художники и писатели. В какой-то момент между Софьей Петровной и Исааком Левитаном, который был младше ее на десять лет, разгорелся роман. Парочка уединялась на этюдах. А досталось за это Чехову, попрыгунья которого получилась уж очень похожей на Софочку. Левитан вызвал писателя на дуэль, но по счастью друзьям удалось ее расстроить.

В образе иронично усмехающегося охотника Перов изобразил врача и художника-любителя Василия Бессонова.

Молодой охотник, увлеченный рассказами старших товарищей, — 26-летний Николай Нагорнов —

будущий член московской городской управы. Знатоки охоты, отдавая должное познаниям Перова в области этого дела – он сотрудничал в журнале «Охота и природа», находили неточности в изображении. Тушка зайца-русака, например, странным образом не повреждена — по правилам псовой охоты, убитого зверька нужно было ткнуть ножом между лопаток, отрезать ему передние лапы и вставить в седло. Не понятно, как героям удалось разом порешить лесную птицу и зайца – обитателя полей. Случайным выглядит рожок на картине — его использовали на псовой охоте, чтобы собирать в стаю гончих, но стаи гончих здесь не наблюдается. А брошенное на землю ружье – и вовсе ни в какие ворота. Опытный охотник никогда не положит его дульной частью на землю, дабы не засорить канал ствола.

Картина «Сцена на могиле», Перов

Однако Павел Третьяков приобрел картину для своей галереи. В нем и в целом во всем его творчестве отражена судьба русского народа. Особенно трогательными получились картины, на которых изображены бедные дети. Спасибо за Перова. После долгих уговоров она согласилась. Жизнь состоит из таких моментов, которые просто иногда невозможно никак передать. Герои работы образуют своеобразную скульптурную группу намогиле.

(1868). Все сюжеты для своих произведений Перов брал из жизни, наблюдая ее со всех сторон. Одиноко стоит в центре комнаты сама молодая девушка. Любовь к анекдоту сохраняется у Перова и позже (картина «Приезд гувернантки в купеческий дом», 1866, Третьяковская галерея, Москва).

Перов за свою жизнь побывал во многих странах, но больше всего его привлекла Франция, ставшая позже для него вторым домом. Живопись этого художника – это жизнь и быт обычных крестьян, купцов. В последнем получил серебряную медаль за этюд головы мальчика. Так, в своей работе «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» художник затронул остросоциальную тему отношения сытого попа и нищего старика с мальчиком. Портрет Ф. М. Достоевского кисти Перова (1872, там же) считается лучшим живописным изображением писателя.

Описание картины Василия Перова «Сцена на могиле»

Одним изсамых известных портретов стало полотно сФедором Достоевским. Тяжело придется бедной девушке в этой сытой, но бездушной семье. 18-летним юношей поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Нанем изображен сытый ленивый священник заполуденным чаем идвое истощенных нищих, которых прогоняет отстола прислуга. На темном фоне рельефно выделяется бледное лицо Достоевского. Запокупку «бездуховного» полотна ему грозило неодобрение Священного Синода, аПерову— ссылкой вСоловецкий монастырь.

П. Погодин», оба — 1872 все — Третьяковская галерея). Вэтот период онписал полотна сосценками изжизни русской провинции— «Птицелов», «Охотники напривале», «Ботаник»— ипортреты. Первоначально учился живописи в школе Ступина в Арзамасе. Однако художника мнение критиков несмущало ив1862 году оннаписал следующее социальное полотно «Чаепитие вМытищах». Многие критики до сих пор склоняются к тому, что тематика холста была взята из одноименного произведения Тургенева «Отцы и дети».

Полотно «Старики-родители на могиле сына» выполнено в традиционном стиле русского реализма. Вдокументах ончислился как Васильев— пофамилии крестного.

Картина была написана. Старик же выглядит более стойким, но всё же показывается его невыносимая горечь, как бы старательно она не была спрятана. Василий Перов родился в1834 году всибирском городе Тобольске. Все самое прекрасное и необыкновенное в обычной, повседневной жизни.

Список картин Василия Григорьевича Перова

Полотно «Старики-родители на могиле сына» выполнено в традиционном стиле русского реализма. Здравствуйте. Многие критики до сих пор склоняются к тому, что тематика холста была взята из одноименного произведения Тургенева «Отцы и дети». Как известно, Перов запечатлел этого мальчика на своей картине (в середине) и через некоторое время мальчик умер. Ее строгий, скромный костюм контрастирует с безвкусной обстановкой комнаты. Персонажи Перова, — в том числе крестьянин «Фомушка-сыч» (1868) или купец И. С. Камынин (1872 оба — там же), полны особой внутренней значительности вне зависимости от своего социального и культурного статуса яркая индивидуальность порой сочетается в них с беспрецедентной (для русской портретной традиции тех лет) напряженностью духовной жизни иногда на грани мучительного трагизма (как в портрете Ф. М. Достоевского).

Ученики мастеровые везут воду» (1866 обе — там же) крестьянские похороны в первом случае и эпизод из жизни обездоленных детей-подмастерьев во втором предстают уже не просто социальной сатирой, но драмой об «униженных и оскорбленных», по смыслу своему общечеловеческой. Таковым стало его полотно «Последний кабак у заставы». Однажды у Тверской заставы он увидел усталых пешеходов – старушку с мальчиком. Н. Островский», 1871 «В. И это все мы переживаем каждый раз, даже не задумываясь насколько это величественно. Именно здесь он открыл весь свой талант художника бытовой живописи.

В 1861 году по окончании училища получил золотую медаль. Женщина ссутулилась, спряталась за своего мужа от всего внешнего мира, чтобы скрыть всю свою печаль. Перов тяготился заграничной жизнью истрастно желал вернуться домой. Иначе может быть уже слишком поздно.

Художник-демократ: Василий Перов

В. Г. Перов — крупнейший русский художникдемократ XIX века, один из

учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. В русской живописи

Перов был первым художником-реалистом, сказавшим глубоко правдивое и гневное

слово о том страшном и безобразном, что было в русской действительности.

«Тройка». 1866 г.

Родился В. Г. Перов в 1834 году в Тобольске. Начальное образование он

получил в Арзамасской художественной школе А. В. Ступина. Семнадцати лет

Перов приехал в Москву и поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества,

которое закончил в 1862 году. Это были годы крайней нужды и лишений. Только

поддержка одного из преподавателей, Егора Яковлевича Васильева,

предложившего Перову бесплатно стол и квартиру у себя, удержала Перова в

Москве. Несмотря на нужду, художник очень много работал.

Сельский крестный ход на Пасху. 1861 г.

В своих ранних работах Перов примыкает к традициям П. А. Федотова. Одна

из первых его картин — «Первый чин. Сын дьячка, произведённый в коллежские

регистраторы» — написана под прямым воздействием картины Федотова «Свежий

кавалер». Но отношение Перова к своему герою ещё более беспощадно. Если

федотовский чиновник вызывает у зрителей ироническую усмешку, то на

перовского сына дьячка зритель смотрит с чувством глубокого отвращения.

Картина 1861 года «Сельский крестный ход на Пасхе» была снята с выставки в

1862 году, а самому художнику грозила ссылка в Соловецкий монастырь за то, что

он осмелился изобразить потерявших человеческий облик пьяного попа с крестом в

руке и свалившегося на крыльце дьячка, поднял руку на официальных служителей

религии. Но художник продолжал обличать русское духовенство.

Портрет А. Н. Островского. 1871 г.

Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866 г.

В том же году он написал «Чаепитие в Мытищах», позднее — «Монастырскую

трапезу», сделал рисунок «Смерть монаха» («Делёж наследства в монастыре»).

Портрет Ф.М.Достоевского.1872 г.

Зато о крестьянах, о детях бедного люда художник рассказывает с глубоким

сочувствием, с болью за их страдания (известные каждому картины «Проводы

покойника», «Тройка»).

В картине «Последний кабак у заставы» (1868 г.) Перов достигает неотразимого

впечатления. В тёмно-красном сдержанном колорите дан морозный вечер на окраине

города. Резкий ветер пронизывает мёрзнущую в санях, жалкую в своей беспомощности

женщину, ожидающую мужа у кабака. Далеко впереди, куда убегает дорога, светится

лимонно-жёлтая полоска догорающей зимней зари. На фоне её сурово выступают

огромные путевые столбы с двуглавыми орлами и кабак у заставы.

Последний кабак у заставы. 1868 г.

Широкий яркий мазок усиливает ощущение пронизывающего ветра, который заносит

снегом сани, двери и окна домов, треплет гривы лошадей.

Перов создал блестящую галерею портретов (А. Н. Островский, Ф. М. Достоевский

и др.), а также ряд жанровых картин, в которых тепло рассказывает о жизни

«маленького человека», его горестях и радостях: «Охотники на привале»,

«Птицелов», «Рыболов».

Человек передовых взглядов, талантливый художник, Перов был и замечательным

педагогом, идейным вдохновителем и наставником молодых художников. Он преподавал

в московском Училище живописи, ваяния и зодчества одиннадцать лет. Воспитал в

нём целую плеяду художников.

Напряжённая творческая деятельность, постоянные лишения привели художника к

тяжёлой болезни. В 1882 году он умер от чахотки в возрасте сорока восьми лет.

Фомушка-сыч. 1868 г.

В. Перов. Рыболов. 1871 г.

Личная жизнь

Окончив училище в 1862 г., Василий Перов женился. Его избранницей стала Елена Эдмондовна Шейнс, племянница профессора Рязанова. Она сопровождала художника в его заграничной поездке, совершённой сразу после свадьбы. У пары родилось 3 детей.

Портрет Елены Эдмондовны

Но вскоре случилась трагедия. Сначала, в 1869 г., умерла жена, а затем – двое старших детей. Остался лишь младший сын Владимир. Впоследствии он пошёл по стопам отца и тоже стал художником. Василий Григорьевич очень тяжело переживал эту утрату.

Второй женой живописца в 1872 г. стала Елизавета Егоровна Друганова.

Портрет Елизаветы Егоровны

Живопись

Хотя Перов обладал бесспорным художественным талантом он понимал, что ему следует продолжать обучение. В 20-летнем возрасте он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Это был один из самых сложных периодов в его биографии.

Молодому человеку катастрофически не хватало денег, а также не было постоянного места жительства. Это привело к тому, что он решил оставить учебу, не видя выходя из сложившегося положения. Однако, когда об этом стало известно его учителю, Егору Васильеву, он разместил Перова в своем доме и обеспечил всем необходимым.

В 1856 г. за представленный в Императорскую академию художеств «Портрет Николая Григорьевича Криденера, брата художника», Василий удостоился малой серебряной медали. Спустя год ему вручили большую серебряную медаль за полотно «Приезд станового на следствие», в котором уже прослеживался его собственный «почерк».

Тройка

Незадолго до окончания училища Василий Перов стал автором таких картин, как «Проповедь в селе» и «Сельский крестный ход на Пасхе». Примечательно, что за первую работу его наградили большой золотой медалью и предоставили возможность побывать за рубежом в статусе пансионера.

Став дипломированным художником Перов написал полотно «Чаепитие в Мытищах». На нем ленивый священнослужитель сидит за обеденным столом, а рядом стоят голодные нищие, которых слуга не подпускает к господину.

После этого Василий отправился за границу, побывав в разных городах Германии и приехав в Париж. Здесь он прожил более года, продолжая заниматься живописью. В ту пору были написаны такие полотна, как «Савояр», «Шарманщик», «Нищие на бульваре» и другие работы.

В 1864 г. Перов возвратился в Москву, где провел всю оставшуюся жизнь. Его сильно волновали жизнь простых людей и социальные проблемы, в связи с чем он выражал свои мысли с помощью кисти. Во второй половине 1860-х годов он изображал на полотнах крестьян, батраков, бедных детей и т. д.

В данный период биографии Василий Перов стал автором таких известных работ, как «Проводы покойника» и «Очередь у бассейна», за которые удостоился наград на художественных конкурсах. Тогда же в его творчестве стали преобладать драматические сюжеты.

Затем мастер представил картины «Сцена на почтовой станции», «Тройка», и «Приезд гувернантки». На них он изобразил крайне тяжелое и унизительное положение батраков – персонажи Перова как бы с упреком смотрят на зрителя.

Интересен факт, что искусствоведы отмечали, что подобный прием будет использоваться живописцем на многих его портретах. За работы «Тройка» и «Приезд гувернантки в купеческий дом» он получил звание академика. В 1867 г. его полотна участвовали на Всемирной выставке, получив прекрасные отзывы от критиков.

В последующие годы биографии Перов начал уделять больше внимания портретной живописи. На холсте он стремился передать психологический и духовный мир портретируемого, достигнув в этой области больших высот.

В 1869 г. Василий Перов вместе с Григорием Мясоедовым основал московскую группу передвижников; в течение 7 лет он был членом правления. В скором времени он стал профессором Академии художеств за работы «Странник» и «Птицелов».

Охотники на привале

В последнее десятилетие своей творческой биографии Перов увлекся житейской бытовой тематикой. Именно тогда появилась его знаменитая картина «Охотники на привале». В 1871 г. он попробовал себя в качестве преподавателя Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Тогда же Василий Григорьевич написал множество портретов известных ученых и деятелей культуры, включая Даля, Тургенева, Островского, Достоевского и др. В 1873 г. его работы «Рыболов» и «Охотники на привале» выставлялись на Всемирной выставке в Австрии.

В следующем году художник простудился во время охоты, что привело к развитию чахотки. В те годы для его полотен были характерны исторические, литературные и религиозные мотивы. В 1877 г. он вышел из состава Товарищества передвижников.

Примерно через год несколько картин Перова были выставлены на Всемирной парижской выставке. Затем весь трагизм своего внутреннего мира он выразил «евангельским» циклом и знаковым полотном «Никита Пустосвят. Спор о вере».

Биография Василия Перова

Василий Перов появился на свет 21 декабря 1833 (2 января 1834) в Тобольске. Он был внебрачным сыном прокурора барона Георгия Криденера и тобольчанки А. И. Ивановой.

Детство и юность

В скором времени после рождения Василия его родители узаконили отношения, но он все равно не имел прав на фамилию и титул отца. Интересен факт, что фамилия «Перов» представляет собой прозвище художника, данное ему учителем чистописания, который так отметил своего ученика за умелое владение пером для письма.

Семья часто меняла место жительства, что было связано с работой отца. В детстве Василий Перов переболел оспой, вследствие чего начал хуже видеть. В результате, у него было слабое зрение до конца его биографии.

Тогда же у Василия начал проявляться живой интерес к живописи. Во время учебы в уездном училище, он самостоятельно занимался рисованием, а позже начал посещать художественную школу Александра Ступина. Любопытно, что учитель раньше, чем других учеников, посадил Перова за мольберт, разрешив ему писать маслом.

Ступин сразу разглядел у Василия талант, о чем говорил своим воспитанникам. По приезду домой, Перов начал создавать свои первые картины: «Нищий, просящий милостыню», «Деревенская тройка» и «Народное гуляние в семик». Именно тогда он стал делать первые серьезные шаги в живописи.

Книга: В. Перов «В. Перов. Рассказы художника»

|

По своему жанру рассказы российского художника Василия Григорьевича Перова (1833-1882) являются автобиографическими очерками, мемуарами с большими обобщениями и глубокими выводами. В них художник высказывает свои мысли о искусстве, дает критическую оценку явлениям искусства, состоянию художественной критики, системе художественного образования. И взгляды на искусство и темы рассказов тесно связаны с художественной практикой Перова, наглядно раскрывают метод его работы — метод последовательного реалиста. Язык рассказов простой, выразительный, выпукло обрисовывающий внешние явления и внутренние состояния героев. Мастер диалогов, Перов пересыпаетречь своих героев меткими сочными словами, принятыми в народном обиходе. Это придает рассказам особую убедительность и обаяние. Издательство: «Издательство Академии художеств СССР» (1960) Формат: 70×92/16, 190 стр. |

Другие книги автора:

| Книга | Описание | Год | Цена | Тип книги |

|---|---|---|---|---|

| Генерал Самсонов | Рассказ из «Художественного журнала», выпуск 1, 1881, март. Владельческая обложка. Сохранность хорошая. В книгу… — (формат: 175×245, 14 стр.) Подробнее… | 1881 | 1682.8 | бумажная книга |

| В. Перов. Рассказы художника | По своему жанру рассказы российского художника Василия Григорьевича Перова являются автобиографическими… — Издательство Академии художеств СССР, (формат: 70×92/16, 210 стр.) Подробнее… | 1960 | 440 | бумажная книга |

См. также в других словарях:

-

Перов — Василий Григорьевич (1833, Тобольск – 1882, село Кузьминки, ныне в черте Москвы), русский живописец и график; портретист, жанрист; представитель критического реализма. Незаконнорождённый сын барона Г. К. Криденера. Обучавший будущего художника… … Художественная энциклопедия

-

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — РСФСР. I. Общие сведения РСФСР образована 25 октября (7 ноября) 1917. Граничит на С. З. с Норвегией и Финляндией, на З. с Польшей, на Ю. В. с Китаем, МНР и КНДР, а также с союзными республиками, входящими в состав СССР: на З. с… … Большая советская энциклопедия

-

Список фильмов студии «Центрнаучфильм» по алфавиту — … Википедия

-

СССР. Литература и искусство — Литература Многонациональная советская литература представляет собой качественно новый этап развития литературы. Как определённое художественное целое, объединённое единой социально идеологической направленностью, общностью… … Большая советская энциклопедия

-

Архипов, Абрам Ефимович — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Архипов. Архипов (Пыриков) Абрам Ефимович … Википедия

-

Ровинский, Дмитрий Александрович — (1824 11 июня 1895 года в Вильдунгене, близ Пирмонта) сенатор, тайный советник, коллекционер. Поздно ночью мы получили печальное известие о внезапной смерти Дмитрия Александровича Ровинского, сенатора, известного собирателя и издателя русских… … Большая биографическая энциклопедия

Как незаконнорожденный мальчик, носивший чужую фамилию, стал Перовым

Поэтому официально «рожденному во грехе» ребенку изначально дали фамилию трактирщика, который согласился стать его крестным отцом. Нарекли малыша Василием Григорьевичем Васильевым. А псевдоним «Перов» возникнет немногим позже, а именно, с легкой руки местного дьячка, учившего мальчика грамоте.

Интерес к живописи и чистописанию возник у Васи, когда он наблюдал за работой приглашенного в их дом художника, реставрирующего портрет. Мальчишка, «очарованный волшебством живописи», начнет также рисовать. И первое, что изобразит будущий художник, будут буквы, которые он не напишет, а именно, нарисует. За красоту письма и виртуозное владение пером дьячок- учитель и прозвал Васю — «Перовым». Под этим прозвищем и прославился художник много лет спустя. А еще Василию в детстве довелось переболеть оспой, вследствие чего слабое зрение останется у него на всю жизнь, что, впрочем, не помешает стать ему знаменитым живописцем.

В 18-летнем возрасте мать привезла Василия Перова в Москву, а через год он поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Юноше из-за бедности своей приходилось жить «из милости и на хлебах» у хозяйки приюта, куда пристроила его Акулина Ивановна по знакомству. Зато в училище Василию довелось вращаться в интересной творческой среде: его товарищами были начинающие художники со всей России. А самым близким другом стал молодой пейзажист Иван Шишкин.

Однажды Перов, оставшись без крыши над головой и средств к существованию, в отчаянии он чуть было не оставил училище. Однако в затруднительном положении ему помог его учитель, поселивший Василия у себя и по-отечески заботившийся о нём.

https://static.kulturologia.ru/files/u21941/00-Perov-0026.jpg» alt=»Сельский крестный ход на Пасхе. (1861).

А вот второе попало в опалу и подняло бурю протеста. Пошли слухи, что «Перову вместо Италии как бы не попасть в Соловки»

. Эта работа вызвала горячие споры: В. Стасов хвалил ее за правду и искренность; в то же время другие влиятельные критики утверждали, что «подобное направление убивает настоящее высокое искусство, унижает его, показывая только неприглядную сторону жизни».

«Портрет писателя Ф. М. Достоевского» (1872)

Портрет является вершиной портретной живописи Перова, биографическим портретом писателя. В нем точно переданы индивидуальные черты и «следы» прожитых дней героя. На момент создания портрета писатель прошел гражданскую казнь, каторгу, написал великие произведения о трагическом мире «униженных и оскорбленных». Образ Достоевского удался благодаря мировоззренческой близости писателя и художника. Их заочное знакомство состоялось в начале 1860-х годов, когда Ф. М. Достоевский выделил в своем отчете об академической выставке картину «Проповедь в селе».

П. М. Третьяков мечтал собрать в своей галерее прижизненные портреты выдающихся деятелей русской культуры. Зимой 1871 года на просьбу П. М. Третьякова позировать Перову писатель без раздумий согласился. Из воспоминаний жены Достоевского, Анны Григорьевны:

Осенью 1872 года писатель навещал художника в Москве. Они ездили в галерею П. М. Третьякова.

Описание портрета

Достоевский изображен в рембрандтовской манере на фоне темного пространства. Его фигура словно выхвачена светом. Известно, что до написания портретной серии, художник копировал работы Ван Дейка и Веласкеса в Эрмитаже.

Взгляд писателя отведен в сторону. На лице читается глубокая скорбь. Отрешенная сосредоточенность – одна из основных художественных характеристик портрета. Сомкнутые в замок руки на приподнятом колене словно замыкают героя в мир его собственных переживаний.

Старый потертый сюртук похожий на арестантское платье намекает на каторжного прошлого писателя.