Как прошло детство будущего художника?

А родился Виктор Михайлович 15 мая 1848 г. в селе под названием Лопьял, близ Вятки. Его отец, Михаил Васильевич, был местным священником. После рождения сына он был вынужден переехать в другое место — село Рябово. Мама будущего художника, Аполлинария Ивановна, растила шестерых сыновей (сам Виктор был вторым).

Жизнь семьи Васнецовых нельзя было назвать особо богатой. В их доме одновременно присутствовали обычаи и уклады, характерные как для сельской, так и для городской жизни. После смерти жены за главного остался отец семейства, Михаил Васнецов. Биография для детей, рассказывающая об основных моментах жизни будущего художника, продолжается. Михаил Васильевич был умным и хорошо образованным человеком, поэтому постарался привить всем своим сыновьям пытливость, наблюдательность, дать им познания в самых разных областях. А вот рисовать детей учила бабушка. Несмотря на бедность, взрослые всегда находили средства на покупку интересных научных журналов, красок, кистей и других принадлежностей для творчества и учёбы. Виктор Васнецов уже в детстве проявил необычайную склонность к рисованию: на первых его зарисовках встречаются живописные деревенские пейзажи, а также сцены сельской жизни.

Других жителей деревни Виктор Васнецов воспринимал как своих добрых приятелей и с удовольствием слушал сказки и песни, которые те рассказывали во время посиделок при приглушенном свете и треске лучины.

Творчество Виктора Васнецова

В истории русского искусства Виктор Михайлович Васнецов занимает такое же место, какое в истории науки занимают знаменитые первооткрыватели. Виктор Васнецов первым открыл путь в богатый и прекрасный, ранее совсем не известный мир народной поэзии, царство русских сказок и былин; он был первым, кто сумел оживить «дела давно минувших днкй, преданья старины глубокой».

Сначала Виктор Васнецов писал небольшие жанровые сценки из жизни бедного петербургского люда. Но это был еще не настоящий Васнецов. Лучшими работами художника стали те, которые он посвятил русской старине.

В. М. Васнецов родился в 1848 году в далеком вятском селе Лопьял. Здесь, в глуши уральских лесов, в будущем художнике пробудилась горячая любовь к народному искусству. «Я жил в селе среди мужиков и баб, любил их попросту, как своих друзей, слушал их песни и сказки, заслушивался еще на посиделках при свете и треске лучины» — так писал о своем детстве Виктор Васнецов. В 1867 году он приехал в Петербург, а в 1868-м поступил в знаменитую Петербургскую Академию художеств. Затем он вышел из академии и сблизился с кружком Крамского, стал членом Товарищества передвижных выставок

Несгибаемое прямодушие и непоколебимость в выборе своего пути, твердость в убеждениях и страстная любовь к родине — таков душевный склад Виктора Васнецова.

В 1880 году появилась первая картина Васнецова на исторический сюжет «После побоища Игоря Святославича с половцами» по мотивам «Слова о полку Игореве». Вслед за ней Васнецов пишет «Аленушку», начинает «Ивана Грозного», а в 1898 году на Персональной выставке художника были впервые показаны «Богатыри», над которыми Васнецов работал свыше восемнадцати лет. Это был его наиболее плодотворный период творчества. Впечатление, произведенное этими картинами, было громадно. «Богатыри» стали высшим, не превзойденным выражением мощи, доблести, мудрости и миролюбия русского народа.

Богатыри

«Богатырей» художник писал в Москве, в мастерской, построенной по собственному проекту, недалеко от Самотечной площади. В Москву он приехал в тридцатилетнем возрасте и до конца жизни (1926 год) не покидал древнюю русскую столицу. Она стала его домом, «Берендеевыми палатами».

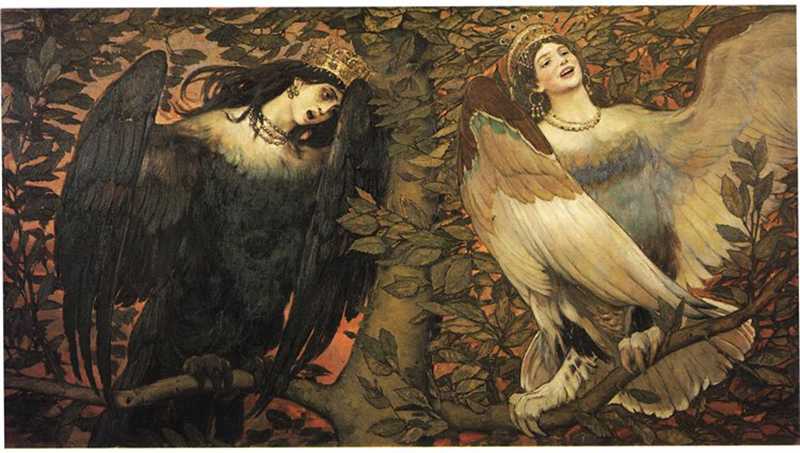

В домике-теремке близ Самотеки в конце жизни художник создал сюиту картин на темы русских сказок: «Баба-яга», «Кащей бессмертный», «Царевна лягушка», «Царевне Несмеяна», «Спящая царевна», «Сивка-бурка», «Ковер-самолет».

Виктор Васнецов очень разнообразен. Он работал не только в живописи, но и в графике (иллюстрации к пушкинской «Песне о вещем Олеге»), в театре он создал замечательные декорации к весенней сказке Островского «Снегурочка». Васнецов работал и как художник монументалист: он расписал круглый зал Исторического музея в Москве (фриз «Каменный век»), по его проекту был оформлен фасад Третьяковской галереи. По его рисункам и проектам в художественных мастерских в Абрамцеве искусные мастера украшали народными орнаментами мебель, посуду и т. п.

Везде, где работал Васнецов: в живописи, архитектуре, прикладном искусстве, он стремился возродить русское народное творчество.

Шедевр Васнецова В.М. Картина «Богатыри»

Картина создавалась с 1881 по 1898 годы и хранится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. Над этой картиной художник работал почти тридцать лет (первый набросок был сделан в 1871 году). В Париже в 1876 году – эскиз, сделанный в парижской мастерской Поленова. В апреле 1898 года законченную картину купил П. Третьяков, «Богатыри» стали одним из последних его приобретений. В этом же году Васнецов организовал персональную выставку, на которой «Богатыри» были главным произведением. По словам Васнецова «Богатыри» были его творческим долгом, обязательством перед родным народом. Так наряду с жёстким отображением жизни (реализмом) возник интерес к истокам народной культуры, к фольклору.

Илья Муромец Васнецова простой бесхитростный человек, могучий воин.

Добрыня Никитич опытный мужественный, предусмотрительный и образованный (в молодости он прошёл «школу» у шести старцев). Этот образ взят Васнецовым из народного эпоса.

Зритель смотрит на богатырей как бы снизу вверх, что достигнуто приёмом расположения линии горизонта в более высокое положение. Тут и меч кладинец, и лютый конь под Ильёй, на что указывает массивная металлическая цепь. Всё это взято из былинных сказаний о русских богатырях.

TypeError: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/rus-artist.ru/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 в функции xmlsitemap_node_create_link() (строка 194 в файле /var/www/rus-artist.ru/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).

Произведения Васнецова в книжной графике

Кроме того, художник работал и над созданием книжных иллюстраций. В начале двадцатого века была издана книга И. К. Линдемана под названием «Русские пословицы и поговорки в рисунках Виктора Михайловича Васнецова».

Можно сказать, что годы жизни Васнецова были наполнены плодотворной работой и желанием проявить себя в разных сферах и жанрах. Художнику удалось показать зрителю современный взгляд на древнерусское искусство и фольклор. В своих работах он стремился превратить героев из сказочных персонажей в реалистичных героев, со своими чувствами и переживаниями. Без слов, лишь при помощи кистей и красок, ему удалось передать все переживания сидящей на берегу Аленушки, в работе «Витязь на распутье» передать давящую тяжесть выбора в позе витязя, даже не показав зрителю его лица.

Биография Васнецова являет нам пример не только успешного художника, но и счастливого семьянина, для которого главным источником вдохновения были его родные и близкие, словно ломая стереотип о живописце как о богемном человеке, отличающемся непостоянством и не созданном для семейной жизни. Кажется, что всю жизнь художник делал то, чего от него не ждали: стал художником, несмотря на уготованный ему путь священника; невзирая на реалистическую манеру, создавал произведения на основе былинных сюжетов; был примерным отцом и семьянином, успешно сочетая семейную жизнь с творчеством. Виктора Васнецова с уверенностью можно назвать художником, талантливым во всем.

1885 Васнецов В.М. «Богоматерь с младенцем»

Этот эскиз для абсиды Владимирского собора в Киеве Виктора Михайловича Васнецова, был написан в 1885 году. Произведение выполнено маслом на холсте. Картина находится в Доме-музее В.М. Васнецова. Владимирский собор – кафедральный патриарший собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата; находится на бульваре Шевченко, был заложен в честь ознаменования 900-летия Крещения Руси. Идея возведения храма в честь равноапостольного князя Владимира принадлежала митрополиту Филарету, которая понравилась Николаю I, одобрившему проект. По всей стране начался сбор средств, длившийся 7 лет, до 1859 года, но за это время было собрано только 100 тыс. рублей. Еще Киево-Печерская лавра для строительства собора пожертвовала со своего завода миллион кирпичей. Только после визита в Киев императора Александра II, в 1875 году решено было продолжить строительные работы. Для этого был приглашен петербургский архитектор Р. Бернгард, который произвел новые расчеты и нашел техническое решение для ликвидации трещин — он предложил укрепить стены контрфорсами; в целом строительство храма завершилось к 1882 году. Владимирский собор представляет собой шестистопный храм с тремя апсидами, увенчанный семью куполами. Длина здания – 55 м, ширина – 30 м, а высота с крестом – 49 м; фасад украшен мозаиками; на массивных бронзовых дверях главного портала можно увидеть литые бронзовые рельефы с изображением княгини Ольги и князя Владимира. Работы по оформлению интерьера проводились по проекту петербургского профессора, знатока древней живописи А.В.Прахова, руководившего в Киеве реставрацией фресок Кирилловской церкви. Прахов, чтобы добиться финансирования в полном объеме, пошел на хитрость и первоначально занизил стоимость отделочных работ, а по мере их продвижения, добивался новых ассигнований. Под общим наблюдением профессора Прахова на протяжении 10 лет (1886-1896 гг.) Владимирский собор расписывала группа выдающихся художников – В.М. Васнецов, М.А. Врубель, М.В. Нестеров, П.А. Сведомский и В.А. Котарбинский; в украшении интерьера собора мозаиками принимали участие мастера из Венеции. Общая тема живописи в интерьере подчинена идее спасения, о чем повествуют как масштабные композиции на евангельские сюжеты, так и символически изложенная история Русской Православной церкви, которую представляют 30 фигур святых – мучеников, святителей, князей. Основную часть фресок выполнил художник В.М. Васнецов, расписавший в общей сложности 3 тыс. кв. м стен — его кисти принадлежат 15 композиций и 30 отдельных фигур. Центральная композиция в алтаре храма – «Богоматерь с Младенцем», производящая наиболее сильное впечатление на зрителей. Иконостас собора был сделан из дымчато-серого каррарского мрамора; разноцветные мраморы из Италии, Франции, Бельгии, Испании и России украшают интерьер храма; из мрамора выполнен и мозаичный пол собора. Богатую серебряную утварь для Владимирского собора делала известная ювелирная фирма Хлебникова. Торжественное освящение Владимирского собора состоялось 20 августа 1896 года в присутствии императора Николая II и его супруги императрицы Александры Федоровны. В мае 1914 года при Владимирском соборе было организовано благотворительное Свято-Владимирское братство, которое в годы Первой мировой войны опекало раненных солдат. После установления в Киеве Советской власти, из собора изъяли много церковной утвари, сняли колокола, а запрет на отопления храма привел к разрушению росписей. В 1929-1941 годах во Владимирском соборе размещался Музей антирелигиозной пропаганд. Во время Второй Мировой войны после оккупации Киева немецкими войсками, в 1941 году в соборе возобновились богослужения. В 1944 году Владимирский собор стал кафедральным храмом митрополита Киевского и Галицкого, экзарха Украины; в 1946-52 годах была проведена масштабная реконструкция собора и возвращены ему некоторые раннее конфискованные предметы. Ныне собор действующий, с 1990-х годов является главным храмом УПЦ КП.

Васнецов не представлял своей жизни без рисования ещё с ранних лет

Васнецов Виктор Михайлович, биография которого сегодня является темой нашей беседы, начал рисовать очень рано. Но в те времена было принято, чтобы сын шёл по стопам отца, поэтому он сначала пошёл учиться в духовное училище, а потом — в семинарию в Вятке. Будучи семинаристом, Васнецов постоянно изучал летописи, жития святых, хронографы, различные документы

А особое внимание привлекала древнерусская литература — она ещё больше укрепила любовь к русской старине, которой и без того отличался Васнецов. Биография для детей, посвященная этому удивительному художнику, должна упомянуть и о том, что именно в семинарии Васнецов получил глубокие знания в области православной символики, которые потом пригодились ему во время работы над

Обучение в семинарии не помешало Виктору Михайловичу усердно заняться изучением живописи. В 1866-1867 гг. из-под его руки вышли 75 чудесных рисунков, которые в итоге послужили иллюстрациями для «Собрания русских пословиц» Н. Трапицина.

Сильное впечатление на Васнецова произвело знакомство с Э. Андриоли — польским художником, находившимся в ссылке. Андриоли рассказывает своему юному другу про академию художеств, что в Санкт-Петербурге. Васнецов тут же загорелся желанием поступить туда. Отец художника не возражал, но сразу предупредил, что материально помогать не сможет.

Васнецов — экспериментатор, сочетающий в своём творчестве вековые традиции и живую силу

Расписывая киевский собор, Васнецов в свободное время не прекращает работать в других жанрах. В частности, в это время он создал целый цикл историко-былинных картин.

Некоторое время Виктор Михайлович посвятил созданию театральных декораций.

В 1875-1883 гг. Васнецову поручают нарисовать нетипичную для него картину «Каменный век», которая должна была украсить открывающийся вскоре Исторический музей Москвы.

А вот над одной из самых известных своих картин — «Богатыри» — художник трудился несколько десятилетий, а закончил свою работу в 1898 г. Сам Васнецов называл эту картину своим «обязательством перед родным народом». А в апреле того же года с радостью забрал эту картину, чтобы она навсегда стала одним из самых ярких экспонатов в его галерее.

Картины Васнецова никогда не оставляли людей равнодушными, хотя вокруг них часто развивались яростные споры. Кто-то преклонялся и восхищался ими, кто-то — критиковал. Но удивительные, «живые» и имеющие свою душу работы никак не могли остаться незамеченными.

Умер Васнецов 23 июля 1926 года в возрасте 79 лет из-за проблем с сердцем. Однако традиции, которым он положил начало, продолжали и продолжают жить и в работах художников следующих поколений.

Картины Васнецова и особенности его творческого метода

Несмотря на сформировавшийся в итоге единый и наиболее узнаваемый среди зрителей стиль произведений Васнецова, художник работал в разных жанрах и сферах художественной деятельности. В его ранних работах превалирует бытовая тема («С квартиры на квартиру», 1876; «Преферанс», 1879).

Однако позднее он посвящает почти все свои работы сказочно-былинной тематике. Герои его произведений — это персонажи русских народных сказок: богатыри, Аленушка, Кощей Бессмертный, Снегурочка, Царевна-Лягушка и другие.

В 1880-е годы он создает, пожалуй, самые известные свои произведения: «Витязь на распутье» (1882), «Аленушка» (1881), «Ковер-самолет»(1880).

Одно из своих самых масштабных станковых произведений — «Богатыри» — Васнецов писал около двадцати лет — с 1881 по 1898 год.

К концу 1890-х художник все больше увлекается религиозной тематикой. Он занимается монументальной живописью во Владимирском соборе в Киеве, храме Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге, а также росписью храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне.

Академия художеств

Во время учебы в духовной семинарии Виктор Васнецов грезил живописью. В результате с благословения отца юноша покинул учебу и уехал в Петербург. Многих интересует, в какую Академию поступил будущий художник. Он учился в Петербурге – вначале у Крамского в Рисовальной школе общества поощрения художеств. После чего Виктор смог поступить в Академию художеств.

В период учебы он приезжал в Вятку, и там состоялось знаковое знакомство со знаменитым польским художником Эльвиро Андриолли. После завершения Академии Васнецов ездил за границу. Первые выставки живописца состоялись в 1869 году. Вначале он принимал участие в экспозициях своего учебного заведения. После чего стал участвовать в выставках передвижников.

Биография В. М. Васнецова

Виктор Михайлович Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял, около Вятки. Будущий художник появился на свет в семье потомственного священника. В 1850 году отец перевез семью в село Рябово. Виктор Васнецов имел 5 братьев. Один из них, Аполлинарий, тоже стал известным художником.

В доме Васнецовых сочетались деревенский и городской уклады. В семье увлекались рисованием и читали научные журналы. Именно в те годы первые художественные способности будущего живописца получили признание. С детства мальчик делал натурные зарисовки на тему деревенских пейзажей и бытовых сцен его окружения.

«Бой русских со скифами»

Кратко о живописном полотне

Эта картина Виктора Михайловича Васнецова, была закончена в 1881 году. Произведение выполнено маслом на холсте. Картина находится в Государственном Русском музее.

Скифы были одним из самых мощных, а потому, знаменитых кочевых народов древности. Ко времени их появления в Юго-западной Таврике, скифы находились в стадии разложения первобытнообщинного строя, зарождения классов и примитивной государственности. На V-IV в.в. до н.э. приходится эпоха расцвета Скифского царства, которое поначалу было союзом племен, а затем действительно превратилось в раннегосударственное образование со своей столицей и социальной иерархией. Скифское царство эпохи расцвета занимало громадную территорию: все степи и лесостепи от дельты Дуная на западе до нижнего течения Дона на востоке. При самом знаменитом скифском царе Атее столица их государства находилась в так называемом Каменском городище в Нижнем Приднепровье. Это громадное поселение, совмещавшее в себе черты города и кочевого стойбища, занимало сотни гектаров, а его земляные укрепления могли вместить десятки тысяч пастухов и рабов-ремеслеников, сотни тысяч голов скота.

Скифы делились на несколько племенных объединений, самыми многочисленными из которых были властвовавшие над другими сородичами Царские скифы, сайи. В зону их влияния и власти попал, начиная с VII в. до н.э., и Степной Крым. Пока Скифия была огромна и сильна, пока она была способна давать отпор любому врагу, даже персидскому царю Дарию, ее правители не препятствовали основанию на их землях греческих колоний. Наоборот, из такого соседства они извлекали немалую выгоду: с Ольвией и городами Боспорского царства скифы вели оживленную торговлю и, видимо, взимали дань, влияли на политическую жизнь. Свидетельством тому может служить великолепный скифский царский курган Куль-Оба IV в. до н.э., раскопанный в 1830 году под Керчью. Причина, по которой погребенный под курганом вождь не был отвезен на традиционное место захоронения знатных скифов, неизвестно. Но, судя по находкам, хоронил его весь Пантикапей.

На Юго-Западный Крым, где только зарождалось Херсонесское государство, скифы внимания почти не обращали. Когда же в конце IV в. до н.э. скифов стали теснить с востока сарматы, а с запада македоняне и фракийцы, их государство съежилось, и под властью скифских царей остались только Нижнее Приднепровье и степной Крым. Столицу свою они перенесли в центр полуострова, на вершину Петровских скал, основав там город Неаполь Скифский. С тех пор они волей-неволей должны были тесно взаимодействовать со своими соседями. О том, какую роль сыграли скифы в истории Херсонеса и Гераклейского полуострова, будет рассказано в соответствующих разделах. Отметим лишь, что с момента возникновения в Северном Причерноморье греческих колоний, т.е. с VII-VI в.в. до н.э., скифская история и культура были теснейшим образом переплетены с греческой. Несмотря на наличие собственных богатых традиций изобразительного и прикладного искусства, характеризовавшегося так называемым “звериным стилем” (скифы очень любили украшать свои изделия изображениями фантастических и реальных животных), скифские цари и знать в массовом порядке заказывали оружие, посуду и украшения ювелирам Ольвии и Пантикапея, изучали греческий язык и письмо. В архитектуре оборонительных сооружений, общественных зданий Неаполя Скифского и домов местной знати чувствуется сильнейшее греческое влияние, хотя большая часть городской застройки это — лабиринты хижин и полуземлянок скифской бедноты.

Начиная с IV в. до н.э. жившие в Крыму скифы, особенно те, кто расселился в предгорье, стали активно переходить от кочевого скотоводства к оседлому земледелию. К этому их всячески поощряли и принуждали цари и знать, потому что великолепная крымская пшеница пользовалась огромным спросом на тогдашнем мировом рынке. Цари Боспора наживали громадные барыши на экспорте десятков тысяч тонн отборного хлеба, выращенного трудом осевших на их землях скифских земледельцев. И цари собственно Скифии жаждали получить свою долю доходов. Для этого им нужны были новые земли и собственные порты. С могуществом Боспора скифы справиться не могли, хотя и пытались. Поэтому они обратили свой взор на юго-запад — туда, где рос и богател основанный в VI-V в. до н.э. Херсонес.

Искуствовед Некрылова Л.П.

Х

Использование материалов допускается с условием размещения ссылки на страницу:

«Бой русских со скифами» ВаснецовТакже бесплатно скачивайте «Бой русских со скифами» на странице сайта!

ПОСЛЕ ПОБОИЩА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВОВИЧА С ПОЛОВЦАМИ

В 1880 году Васнецов заканчивает одно из самых своих значительных полотен — «После побоища Игоря Святославича с половцами». Для зрителей все было ново в этой картине, а новое принимается не сразу. «Перед моей картиной стоят больше спиной», — горевал Виктор Михайлович. Но И. Крамской, совсем недавно уговаривавший Васнецова не оставлять бытовой жанр, назвал «После побоища…» «вещью удивительной… которая нескоро будет понята по-настоящему». Глубже всех понял суть картины художник и выдающийся педагог Павел Петрович Чистяков, он почувствовал в ней саму Древнюю Русь и в письме к Виктору Михайловичу взволнованно восклицал: «Самобытным русским духом пахнуло на меня!»

Темой картины было избрано поле после сражения и гибели полков Игоря Святославича, ставших богатырской заставой на рубежах родной земли, когда «пали стяги Игоревы и полегли русичи на поле незнаемом». Изобразительный ритм картины приближен к эпическому звучанию «Слова о полку Игореве». В трагическом пафосе смерти Васнецов хотел выразить величие и беззаветность чувств, создать просветленную трагедию. На поле битвы раскинулись тела не мертвых воинов, но, как в русском фольклоре, «вечно уснувших». В сдержанно строгих позах и лицах павших Васнецов акцентирует значительность и величавое спокойствие. Соответствует «Слову» и характер живописных образов, воссозданных Васнецовым. Они величавы и возвышенно героичны. Проникновенно-лирической нотой в торжественном строе картины звучит образ прекрасного отрока-княжича, навеянный описанием гибели юного князя Ростислава. Поэтическими строфами Слова о гибели мужественного Изяслава навеян образ покоящегося рядом богатыря — воплощение доблести и величия русского воинства. Для картины художник использовал все, что предстало перед ним в Историческом музее, когда он изучал здесь изукрашенные древние доспехи, вооружение, одежду. Их формы, узорчатость и орнаментация создают на васнецовском полотне красивые добавочные мотивы декоративной композиции, помогающие передать аромат былинного сказа.

Васнецовское полотно было показано на VIII выставке передвижников, и мнения о нем разделились. Разногласия в оценке картины впервые обозначили различие взглядов среди передвижников на суть русского художественного процесса и дальнейшие пути развития русского искусства. Для Репина, безоговорочно принявшего полотно Васнецова, это была «необыкновенно замечательная, новая и глубоко поэтическая вещь. Таких еще не бывало в русской школе»»1. Но другие художники, например, Григорий Мясоедов, видевший задачи реалистического искусства в жанрово-бытовом воспроизведении действительности и правдиво-точном отображении быта и типов в историческом сюжете, не только не приняли картины, но и решительно протестовали против принятия ее на выставку. Однако же мимо полотна не прошел Павел Михайлович Третьяков и приобрел его для своей галереи с VIII выставки передвижников.

Описание картины Виктора Васнецова «Бой скифов со славянами»

Художник Васнецов проявил себя как замечательный мастер в изображении бытовых сцен. Интересовала его также религиозная тема, а с ней и мотивы народных сказок. Но и на этом не останавливается живописец в искусном овладении разными жанрами. Былинно-историческое направление занимает период творчества Васнецова с 1880 г. до конца 1890-х.

«Бой скифов со славянами» – работа русского художника 1881 г.

Довольно крупное полотно на богатырскую тему написано с характерным размахом, но с некоторыми историческими неточностями. На самом деле скифы жили за столетия до славян. Но этот факт не был известен в 19 в. В облике скифов художник пишет степных кочевников, периодически нападавших на славянские владения.

Динамичный сюжет картины показывает бой в самом разгаре. Русский витязь на вороном скакуне замахнулся богатырским оружием на разъяренного врага. Дикий кочевник на рыжем коне возносит над собой длинное копье. Стычка всадников заставляет замереть в ожидании исхода битвы.

В глаза бросается различия в обмундировании противников. Славяне как славные богатыри облачены в добротные стальные доспехи. Кочевники явно отстают – они в обычных рубахах и с простейшим оружием.

Стычка произошла посреди степи приднепровских земель. Высокая трава уходит далеко за горизонт. Тревожное небо над героями устлано пурпурной дымкой. Гнетущая атмосфера неминуемого боя передана с удивительной точностью и глубокой эмоциональностью.

Васнецов в своих былинных картинах находится в поиске утраченной первобытной Руси.

Образы сильных доблестных героев вдохновляют русского исследователя. «Бой скифов со славянами» обнажает непоколебимый дух славян в сражении с дикими захватчиками.

Картину с образом борьбы Руси «со степью» можно увидеть в Санкт-Петербурге – в 38 зале Русского музея.

Примечания

. И.Е. Репин. Далекое близкое. Л., 1986, с. 183.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи в 2-х т. Т. 2. М., 1965—1966, с. 150.

. Иван Николаевич Крамской. Его жизнь, переписка и художественно-критические статьи. 1837—1887. Спб., 1888, с. 21.

. Все претенденты на медаль назвались «историками». Право на получение диплома на звание классных художников предоставляло им обладание малой золотой медалью.

. Отдел рукописей ГТГ, ф. 16, ед. хр. 16, л. 20.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 2, с. 182.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1. М., 1965, с. 407.

. Там же, т. 2, с. 192.

. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, с. 433; т.3, с. 600.

. ЦГИА СССР, ф. 789, оп. 14, д. 85, л. 9.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 2, с. 288.

. В. Чуйко. Русский художник в качестве критика. — Наблюдатель, 1889, январь, с. 326.

. Там же, с. 324.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 84.

. ГРМ. Сектор рукописей, ф. 15, ед. хр. 1, л. 17.

. Там же, л. 23 об.; 32 об.

. Устав Товарищества передвижных художественных выставок, утвержденный министром внутренних дел 2 ноября 1870 г.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 226.

. Так, например, уже в конце 1860-х гг. Крамской привлекался к работе комиссии, назначенной для пересмотра устава Академии художеств. С 1872 по 1874 г. он состоял членом нового состава комиссии, председателем которой первоначально был конференц-секретарь Академии П.Ф. Исеев, а затем Ф.И. Иордан.

. См.: В.И. Ленин и изобразительное искусство. Документы. Письма. Воспоминания. М., 1977, с. 177.

. М.Е. Салтыков-Щедрин. Об искусстве. Избранные статьи, рецензии, высказывания. М.—Л., 1949, с. 155.

. Художник-любитель. На своих ногах. — Дело, 1871, декабрь. Современное обозрение, с. 114.

. «Христос в пустыне». Картина И. Крамского. Неизданный этюд. И.А. Гончаров. Сообщил Д.И. Абрамович. — Начала, 1921, № 1, с. 201.

. В.М. Гаршин. Письма. 1934, с. 153, 154.

. Л.Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 67. М., 1955, с. 175.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 288, 289.

. И.Е. Репин. Далекое близкое, с. 176.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 235.

. Там же, с. 120.

. Переписка И.Н. Крамского. И.Н. Крамской и П.М. Третьяков. М., 1953, с. 64.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 238.

. Ф.М. Достоевский. Об искусстве. М., 1973, с. 219.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 203, 204.

. В.В. Стасов. Избр. соч. Т. 2. М.—Л., 1952, с. 471.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 2, с. 366.

. Там же, т. 1, с. 81.

. Там же, т. 2, с. 230.

. Там же, с. 356.

. Там же, т. 1, с. 352.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 2, с. 207.

. Там же.

. Там же, с. 351.

. Отдел рукописей ПТ, ф. 1, ед. хр. 1143.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 226.

. А.П. Боткина. Павел Михайлович Третьяков в жизни и искусстве. М., 1960, с. 126.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 345.

. Там же, с. 329.

. Там же, с. 331.

. Там же, с. 364.

. Там же, с. 268.

. Там же, с. 472.

. Анри Перрюшшо. Тулуз-Лотрек. М., 1969, с. 51.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 312 и 263.

. Там же, с. 336.

. Там же, с. 345, 348.

. Там же, с. 348.

. Там же, с. 351.

. Переписка И.Н. Крамского. Переписка с художниками. Т. 2. М., 1954, с. 317.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 276.

. М.П. Мусоргский. Письма к В.В. Стасову. Спб., 1911, с. 111.

. См.: Иван Николаевич Крамской. 1837—1887. Каталог выставки к столетию со дня рождения. Под общей редакцией Н.М. Щекотова. М.—Л., 1937, с. 14.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 360.

. Эдуард Мане. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников. М., 1965, с. 181.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 233.

. Там же, с. 427.

. Там же, т. 2, с. 125.

. Там же, с. 98.

. Там же, т. 1, с. 380.

. М.Е. Салтыков-Щедрин. Указ. соч., с. 165.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 460.

. Там же, с. 387, 388.

. Там же, с. 262.

. В.И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 141.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 298.

. Цит. по: там же, с. 227.

. Там же, т. 2, с. 59.

. Там же, с. 190.

. Там же, с. 139.

. Там же, с. 81.

. Об этом, в частности, свидетельствовал сын художника А.И. Крамской. — См.: ЦГАЛИ, ф. 783; С.Н. Гольдштейн. Иван Николаевич Крамской. Жизнь и творчество. М., 1965, с. 341.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 219.

. Там же, т. 2, с. 96.

. П. Боборыкин. Крамской и Репин. — Новости и биржевая газета, 1883, 24 марта.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 1, с. 312.

. Там же, т. 2, с. 138, 139.

. Там же, с. 141.

. Художественные новости, 1887, № 7, 1 апреля.

. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи. Т. 2, с. 332.

. А.П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30-ти т. Т. 2. М., 1975, с. 230.

| К оглавлению | Следующая страница |

Работы художника

Алёнушка

Васнецов как-то признался Рериху, что «Алёнушка» — его любимейшее произведение. Это не «комментарий» к фольклорной истории, а трепетное вчувствование в её настроение; создание этого настроения с помощью точных пейзажных деталей. «Картина как будто давно жила в моей голове, — рассказывал Васнецов, — но реально я увидел её, когда встретил одну простоволосую девушку. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах…».

Витязь на распутье

Картина создана по мотивам былины «Илья Муромец и разбойники». Первый вариант картины появился в 1878 году; Васнецов показал его под названием «Витязь». Этот вариант открывает фольклорную, «богатырскую» серию художника. Но он не удовлетворил его — Васнецову не хватало в нём былинной поэзии, песенности, авторской сопричастности и, по большому счету, содержательной определенности. В 1882 году он написал для С. Мамонтова новую версию картины.

С квартиры на квартиру

Это лучшая картина в ряду жанровых полотен Васнецова. Благодаря этим работам передвижники и опознали его как «своего». Пафос этого произведения имеет критический характер и вполне отвечает теории и практике передвижничества. Картина словно погружает зрителя в атмосферу ранних произведений Достоевского, великого знатока мира «униженных и оскорбленных».

После побоища Игоря Святославича с половцами

Картина создана «по мотивам» «Слова о полку Игореве» и вызвала громкие споры, обозначив расхождения среди передвижников в понимании задач современного изобразительного искусства. Васнецов изобразил не саму битву, а её завершение, но это было обдуманно. Картина ознаменовала поворот Васнецова от камерной жанровой живописи к монументальным историческим и фольклорным полотнам.