Французам повезло…

Вот что о ней написал историк Александр Вейдемейер «…Она была большого роста и полна; имела приятное лицо с весьма выразительными чертами; стан её был величествен; обращение ласковое и приятное; вид откровенный и открытый… Она владела в высшей степени искусством нравиться и привлекать к себе. Когда же предубеждена была наговорами против кого-нибудь, то вид её становился гордым, презрительным и весьма тягостным для того, кто был предметом оного».

Вот такая особа взошла на престол в 1741 году в тридцатидвухлетнем возрасте. Французам, возможно, повезло, что она не стала их королевой. Случись подобное, наверное, Французская революция произошла бы намного раньше…

Литература

- Лобанов В. М. Книжная графика Е. Е. Лансере / Обложка и заглавные буквы художника М. В. Маторина. — М.; Л.: Гизлегпром, 1948. — 108 с. — 4000 экз. (обл.)

- Лансере Е. Е. Каталог выставки… — М., 1961.

- Подобедова О. И. Е. Е. Лансере. 1875—1946. — М.: Советский художник, 1961. — 420 с.

- Боровский А. Д. Евгений Евгеньевич Лансере / Оформление серии В. Д. Гончаренко. — Л.: Художник РСФСР, 1975. — 64 с. — (Массовая библиотечка по искусству). — 60 000 экз. (обл.)

- Исаев В. Ю. Сокровища Дома Волошина. Альбом. — Симферополь: СОНАТ, 2004. — 400 с. — ISBN 966-8111-40-0.

- Евгений Лансере. Дневники: В 3-х томах. — М.: ИСКУССТВО-XXI ВЕК, 2008. — ISBN 978-5-98051-044-6.

- Петинова Е. Ф. // От академизма к модерну: русская живопись конца ХIХ- начала XX века. — СПб.: Искусство, 2006. — С. 433. — 570 с.

- Лебедева И. В. Общество живописцев. К истории художественной живописи Ленинграда 1920-х годов // Советское искусствознание. Вып. 24. — сб. статей. — М.: Советский художник, 1988. — С. 348—361. — 450 с.

Биография

Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии. С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Петербург, где посещал классы Я. Ф. Ционглинского, Н. С. Самокиша, Э. К. Липгарта. С 1895 по 1898 год много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана.

С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток.

В 1906 году был издателем еженедельного иллюстрированного журнала политической сатиры «Адская почта» (вышло 3 номера). В дальнейшем сотрудничал с издательством «Шиповник» Зиновия Гржебина и Соломона Копельмана, в том числе создал его логотип.

В —1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в —1914 годах.

— — заведующий художественной частью на Императорском фарфоровом заводе и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Покинул Императорский фарфоровый завод в июне 1917 года. Звание академика Императорской Академии художеств (1913).

— — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.

—1919 годы провёл в Дагестане.

В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А. И. Деникина (ОСВАГ).

В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис.

С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом.

С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАрхИ.

В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии. В 1929 году вошёл в состав «Общества живописцев». Автор герба Грузинской ССР.

В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву и поселился в перестроенном доходном доме Феттер и Гинкель. С по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.

Е. Е. Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

Семья

Жена — Ольга Константиновна Арцыбушева (1881—1966), дочь Константина Дмитриевича Арцыбушева.

Дети — живописец, архитектор, книжный график Евгений Евгеньевич Лансере (1907—1988), Наталья Евгеньевна Лансере (1909—1994).

Лансере, Евгений Евгеньевич

Лансере, Евгений Евгеньевич

Лансере, Евгений Евгеньевич — живописец (родился в 1875 г.), сын скульптора Евгения Александровича Лансере. Учился в школе Общества Поощрения Художеств, затем в Париже в частных академиях Коларосси и Жюлиана, где работал под руководством Бенжамена Констана, Ж.П. Лоранса и др. В 1898 г. выставил свои иллюстрации к Бретонским легендам и сказкам на выставке русских и финляндских художников, устроенной С. Дягилевым. С 1899 г. принимает постоянное участие в выставках «Мира Искусства»; до 1910 г. участвовал в выставках «Союза русских художников». Заведует художественною частью на Императорских гранильных фабриках. В 1912 г. избран академиком живописи. Талант Лансере очень разнообразен; им помечены его виньетки, шрифты, архитектурные рисунки, иллюстрации сказок и драм, декоративные панно и карикатуры. Его исторические картины проникнуты любовью к родной старине и глубоким чувством эпохи (например, «Императрица Елизавета в Царском Селе», «Восшествие Елизаветы на престол», «Петербург в начале XVIII столетия», «Корабли времени Петра I», «У моря»). Лансере первый начал рисовать былую красоту Петербурга (1-й выпуск «Мира Искусства», 1902); «Старый Зимний дворец», «Мост через Зимнюю канавку» переносят в век Петра и Екатерины. Уже первый опыт Лансере показал, что у него есть громадный иллюстрационный дар и громадное мастерство. Очень интересны его иллюстрации к «Царской охоте» Кутепова и к «Царскому Селу» А. Бенуа ; столь же удачны фантастические композиции его к «Царю Голоду» Л. Андреева и стихотворениям К. Бальмонта, чрезвычайно остры его карикатуры в «Жупеле» и «Адской Почте». Лансере — превосходный график: ему удивительно удаются чисто декоративные сюжеты, исполняемые им то в каком-либо определенном старом стиле, то в манере, созданной им самим; его виньетки, заставки, надписи и обложки являются украшением многих книг и журналов («Мир Искусства», «Золотое Руно», «Художественные сокровища России», «Ежегодник Императорских Театров» и др.). Его этюды, рисунки, наброски дают яркое впечатление о пейзаже и быте Забайкалья, Маньчжурии, Кавказа. Очень интересны архитектурные проекты Лансере («Кафе в Белграде»). Эскиз декорации последнего акта балета «Сильвия» и панно для «Святилища Патрика» в постановке Старинного театра свидетельствуют о большом искусстве Лансере в области архитектурного пейзажа. В Москве им исполнены панно в Большой Московской гостинице, плафон и фриз в доме Тарасовых, в Петербурге — фреска в Cafe de France. Из произведений Лансере в музее Императора Александра III находятся: «Петербург в начале XVIII столетия», эскиз к балету «Сильвия» и 2 иллюстрации к Бретонским легендам; в музее Академии Художеств — «Корабли времени Петра I»; в Третьяковской галерее — «Никольский рынок в Петербурге» и «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе». — См. А. Ростиславов «Лансере» («Золотое Руно», 1908, № 11 — 12); В. Курбатов «Е.Е. Лансере» («Искусство», 1912, № 11 — 12, Киев); С. Маковский «Страницы художественной критики» (т. II); И. Остроумов и С. Глаголь «Художественная галерея П. и С. Третьяковых». С. Р-ва.

- Блог

- Ежи Лец

- Контакты

- Пользовательское соглашение

2005—2020 Gufo.me

Театр

Декорации для театральных постановок Евгений Лансере начал делать в 1900 году. С первых его работ стало ясно — здесь он непревзойдённый мастер. Эскиз декорации последнего акта балета «Сильвия» и панно для «Святилища Патрика» в постановке Старинного театра говорят о его большом искусстве в области архитектурного пейзажа.

Разносторонняя художественная деятельность мастера получает признание, и в 1912 году он удостаивается звания академика, а затем избирается действительным членом Академии художеств.

Весть о свержении самодержавия художник встречает с воодушевлением. Однако приехать в Петроград не удаётся, поэтому художник с семьей остаётся на Кавказе.

Работы

Никольский рынок в Петербурге.

- Эскиз декорации для неосуществлённой постановки балета «Сильвия» в Мариинском театре в Петербурге. 1901. 4-я картина.(В собрании Одесского художественного музея).

- Заставка в журнале «Мир искусства» (1904, № 6). Тушь, перо.

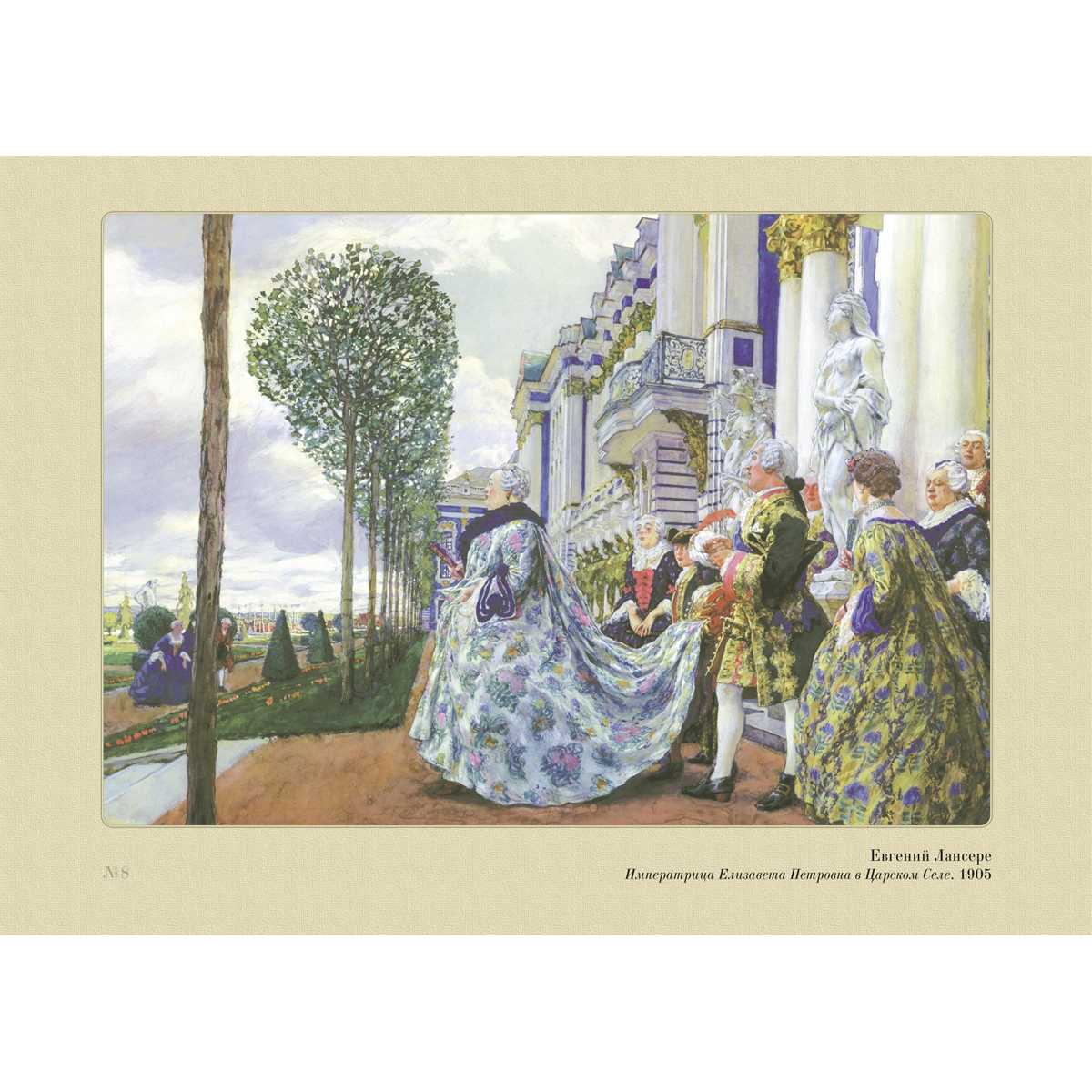

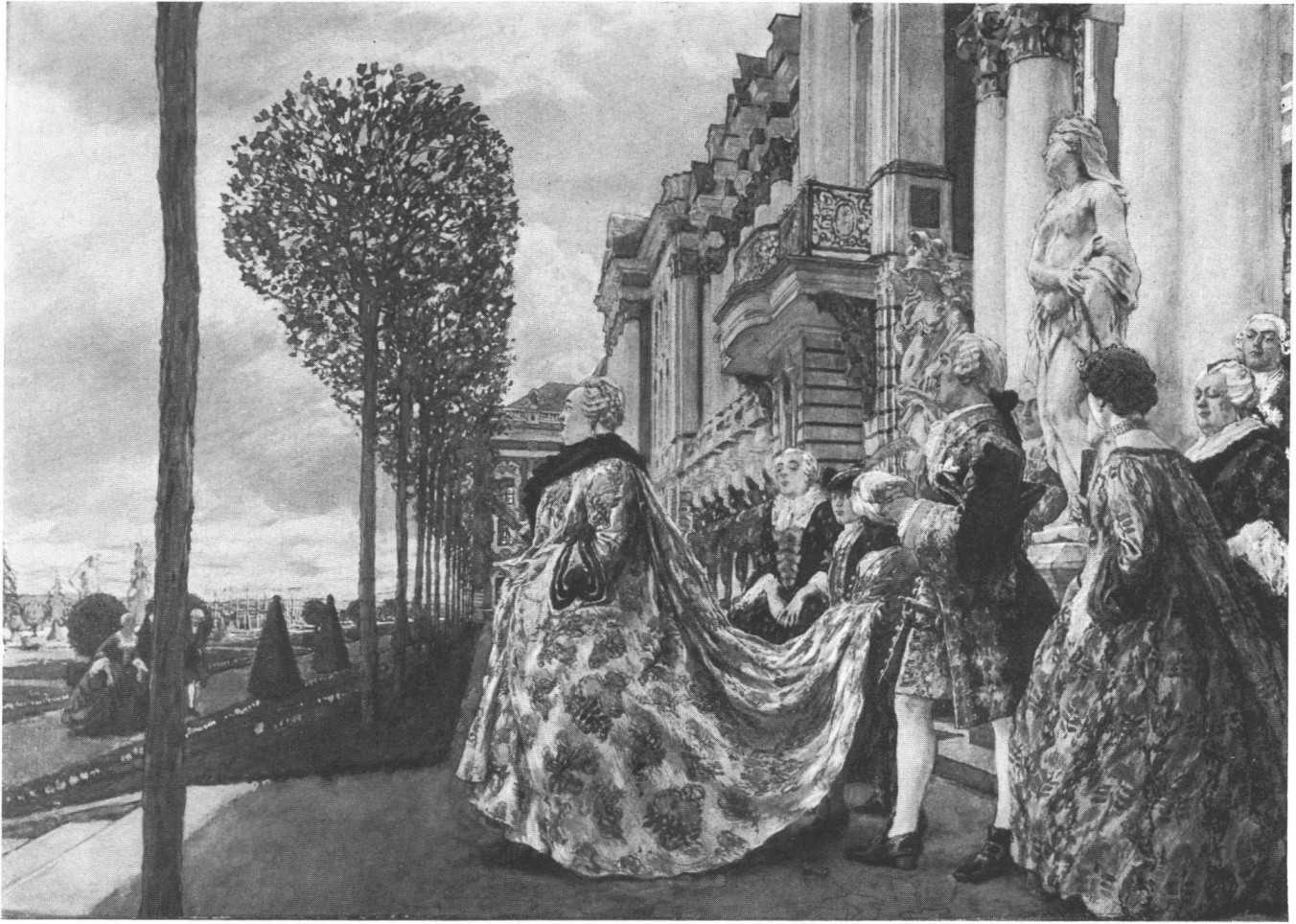

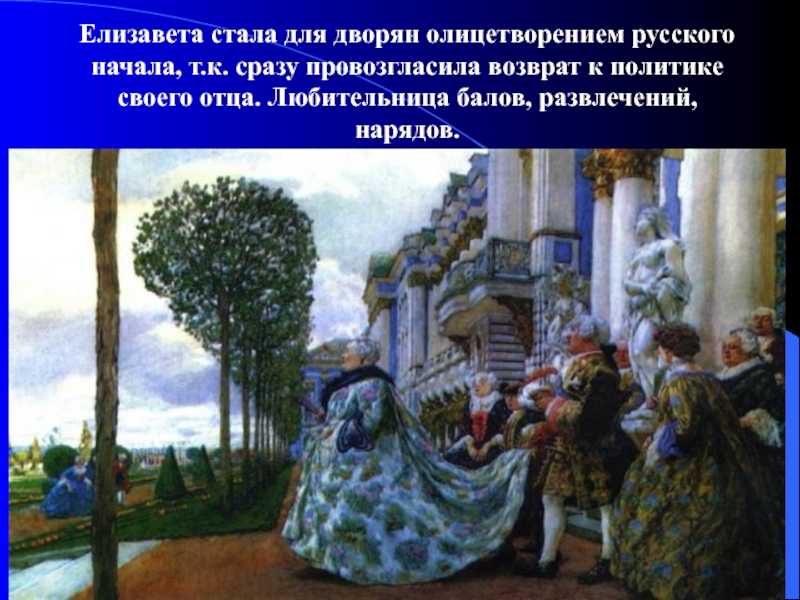

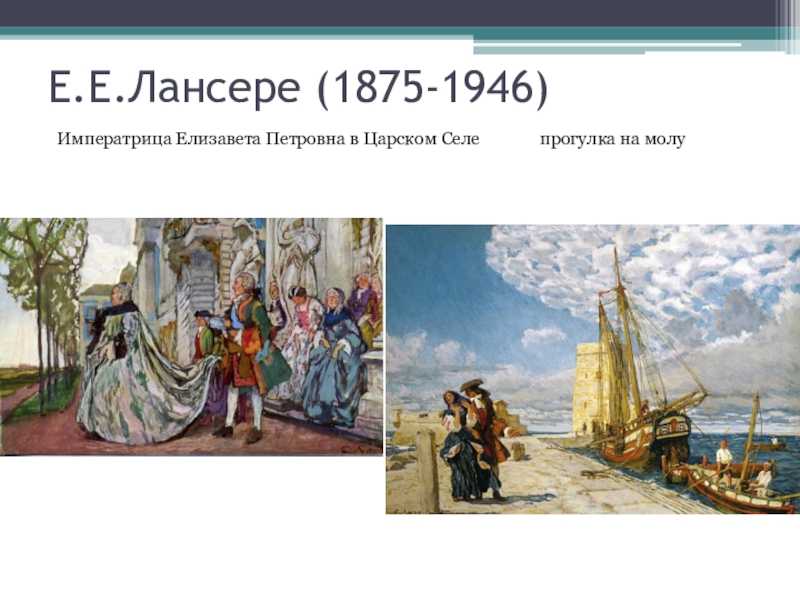

- «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе». Гуашь. 1905. Третьяковская галерея, Москва.

- «Июнь». Рисунок к «Календарю русской революции» В. Л. Бурцева. Тушь, акварель. 1907.

- «Корабли времён Петра Первого», темпера, 1911, Третьяковская галерея

- Воцарение Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года. Цесаревна Елизавета Петровна и преображенцы в кордегардии Зимнего Дворца в ночь на 25 ноября 1741 года. 1911. (В собрании Одесского Художественного музея).

- «У Александровской колонны». Иллюстрация к повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Акварель. 1912—15.

- Геркулес и Несс. 1913. (В собрании Одесского художественного музея).

- Хаджи-Мурат на балу.1913. (В собрании Одесского художественного музея).

- Обложка книги В. Я. Курбатова «Сады и парки». Тушь, гуашь, белила, кисть. 1915. Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва.

- «Строительство Москвы». 1933—34. Плафон ресторанного зала Казанского вокзала, Москва.

- «Ерошка у Оленина». Иллюстрация к повести Л. Н. Толстого «Казаки». Тушь, акварель. 1936. Музей Л. Н. Толстого. Москва

- Титульный лист для юбилейного сборника «История Академии художеств». Тушь, акварель. 1939. Из собрание семьи художника

- «Полтавская победа». Лист из серии «Трофеи русского оружия». Гуашь. 1942. Третьяковская галерея

Е.Е. Лансере | aquarells.ru

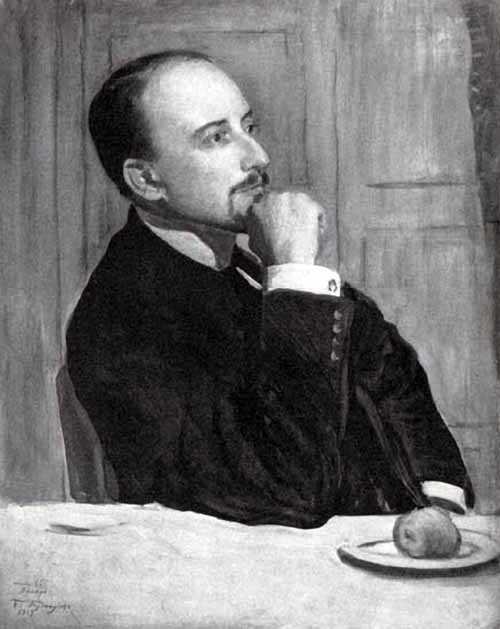

Е.Е. Лансере (1875-1946 гг.) – художник большой культуры и широкого творческого диапазона. Интерес к искусству и тонкий вкус Е.Е. Лансере приобрел уже в детские и отроческие годы.

Е.Е. Лансере «Петербург. У старого Никольского рынка» 1901 г. Акварель, гуашь

И отец, известный русский скульптор Е.А. Лансере, и мать, урожденная Бенуа, и ее родные, связанные с искусством, создавали благоприятную атмосферу для формирования будущего художника.

Евгений Евгеньевич Лансере получил широкую известность как график и оформитель книг, мастер монументальных росписей, театральный декоратор, живописец и педагог. Ему принадлежат иллюстрации к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1912-1916 гг.), панно оформления залов Казанского вокзала в Москве (1932, 1934, 1946 гг.) и т.д.

Е.Е. Лансере. Иллюстрация к повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»

Первый период творчества Е.Е. Лансере связан с художественным объединением «Мир искусства». Увлечение стариной, воскрешение на полотнах декоративных стилей прошлых эпох было одной из характерных черт искусства мастеров этого круга.

Е.Е. Лансере «Победа». Эскиз росписи вестибюля Казанского вокзала в Москве

Значительный вклад сделали художники «Мира искусства» в области оформления книг и театральной декорации. Е.Е. Лансере принадлежал к той группе живописцев, которые не увлекались стилизацией, а сохраняли верность принципам реализма.

Е.Е. Лансере «Колоннада Казанского собора» 1903 г. Гуашь

Работа Е.Е. Лансере на исторические темы началась с его участия в оформлении книг, посвященных быту русского двора прежних эпох. Это такие книги, как «Царская и императорская охота на Руси» Н. Кутепова (1902 г.), «Царское Село в царствование императрицы Елизаветы Петровны» А. Бенуа (1910 г.). Затем он создал серию станковых работ на темы русской истории. Среди них картина «Корабли времени Петра I» (1909 и 1911 гг.).

Е.Е. Лансере «Корабли времен Петра I» 1911 г. Темпера

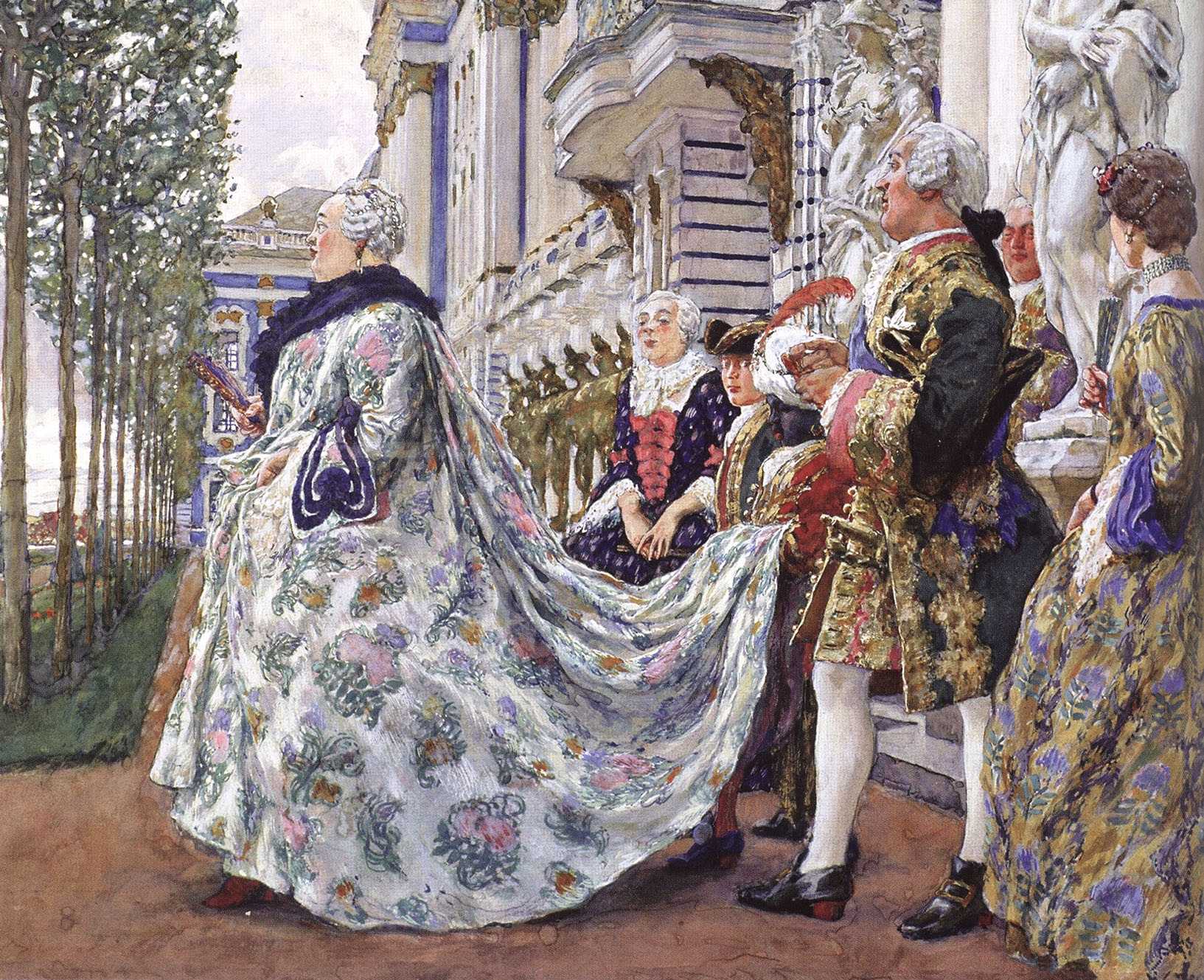

Полотно «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» очень характерно для Лансере. На переднем плане – фасад недавно отстроенного Царскосельского дворца. Художник с удовольствием изображает живописную помпезность барочной архитектуры и пустынность недавно устроенного парка. На этом фоне разворачивается торжественное зрелище парадного «выхода» императрицы.

Е.Е. Лансере «Императрица Елизавета Петровна в Царском Селе» 1904-1905 гг.

Картина увлекает зрителя яркой звонкой живописью, мастерством исполнения. Художник с иронией показывает внутреннюю пустоту и бутафорскую наигранность придворного ритуала. Все персонажи: зачарованная сознанием своей власти надменная тучная императрица и чопорные и одновременно униженно лебезящие придворные – напоминают заводные игрушки или персонажей кукольного представления. Художник как будто сравнивает людей и статуи, придавая последним черты привольной непринужденности, которой не чувствуется в живых участниках сцены. Это зрелище придворных нравов прошлых эпох часто воспринималось современниками как сатира на существующие порядки.

ЛД.Н. Толстой так отозвался об этом полотне: «А Вы видели картину Лансере «Императрица в Петергофе»?… Мне она очень нравится, особенно хорошо в ней передано это безобразие величия».

Лансере Евгений Евгеньевич (1875-1946)

Семейная традиция (отец — скульптор Е. А.

Лансере, дядя — А. Н. Бенуа)

предопределила художественное поприще Е. Е. Лансере.

Получив образование (Рисовальная школа при ОПХ, 1892-96; в Париже у Ф. Коларосси и Р. Жюлиана, 1896-99), он,

так же естественно, в силу родственных и дружеских связей, оказался

членом объединения «Мир искусства» и сотрудником его журнала. Но, во

многом разделив коллективную программу европеизации искусства,

Лансере остался не затронут характерным для его круга

ностальгическим ретроспективизмом.

Его работы в журналах («Мир искусства», «Золотое

руно», «Аполлон»), в книжной графике («Венок Врангелю», «Царская

охота на Руси», обе 1902; «Царское Село в царствование императрицы

Елизаветы Петровны», 1910) и в сценографии (спектакли петербургского

Старинного театра) утверждают принципы «нового стиля»; однако в

исторических стилизациях («Петербург. У старого Никольского рынка»,

1901; «Петербург начала XVIII века», 1906; «Ботик Петра I», 1906;

«Корабли времен Петра I», 1911) нет печали об ушедшем, но есть

радостное, романтически-взволнованное повествование, любование

архитектурной и корабельной фактурой, декоративной красотой

петербургских марин.

Сатирические рисунки в журналах «Зритель»,

«Жупел» и «Адская почта» (после закрытия «Жупела» Лансере взял на

себя издание «Адской почты»), а также участие в создании «Календаря

русской революции» (1907, запрещен сразу же после выхода) тоже

несколько выделяют художника из «мирискуснического» круга: сатира

Лансере слишком конкретна, а политическая ориентированность

очевидна.

Лучшая предреволюционная работа Лансере —

иллюстрации к «Хаджи-Мурату» Л. Н. Толстого (в полном виде книга

вышла в 1918 г.) — как бы знаменует непрерывность его творческой

биографии: несмотря на «мирискусническое» понимание книжного

ансамбля и изысканную графичность «петербургских» разворотов, общий

декоративно-живописный строй иллюстраций предвосхищает цикл к

толстовским «Казакам» (1917-36).

Кавказская тема сделалась важнейшей для художника

и по житейским обстоятельствам: три года (1917-20) он провел в

Дагестане, затем долго жил в Тбилиси — работал рисовальщиком в Музее

этнографии, в Кавказском археологическом институте (выезжая в

этнографические экспедиции), был профессором Тбилисской АХ.

С переездом в Москву (1933) начинается новый этап

его деятельности, связанный отчасти с театром («Горе от ума» в Малом

театре, 1938), но более всего с монументальной живописью (плафоны

ресторана Казанского вокзала, гостиницы «Москва», зала Большого

театра). Главный мотив росписей — праздничное ликование народов

молодой строящейся страны. Дар перспективиста и декоративиста и

органическая, без риторики, мажорность мироощущения художника нашли

выход в этой сфере.

Характерно, что, работая над плафоном ресторана

Казанского вокзала, Лансере не вспоминает собственных

дореволюционных эскизов той же росписи — тогда союз Европы и Азии

изображался аллегорически (Европа на быке, Азия на драконе), теперь

же аллегория сменилась конкретными сценами дружбы народов. Одна из

последних работ Лансере — серия гуашей «Трофеи русского оружия»

(1942) Являясь актуальным откликом на военные события, эта серия

выражает неизменно важную для художника тему исторической

преемственности.

Самодержица Российская

Итак, судьба уготовила Елизавете стать самодержицей Российской. Но вместе с тем нельзя отрицать, её воцарение приветствовалось. Особенно радовались те, кто прежде, как сейчас принято говорить, был в команде покойного Петра.

Надо признать, правительницей она была бездарной, постоянно попадающей под чьё-либо влияние. Это просто счастье для страны, что рядом с ней находились грамотные сановники, и в их числе канцлер Алексей Бестужев-Рюмин, иначе неизвестно, чтобы стало бы с Россией.

Чего стоит Семилетняя война, в которую ввязалась страна: «Не было почти семейства, которое бы не оплакивало кого-либо из среды своей, падшего на поле сражения. Вся Россия ощущала бремя той войны, стоившей ей более 300 000 людей, потерянных от сражений, болезней и других случаев; сверх того истрачено в чужой земле 30 миллионов рублей», — пишет тот же Вейдемейер.

Сатира

В 1902 году художник совершил поездку по Дальнему Востоку, посетив Маньчжурию и Японию. После начала русско-японской войны он получил заказ на художественные открытки с видами Порт-Артура и Маньчжурии.

Революционные события 1905-1906 гг. образуют заметный рубеж не только в развитии творчества Лансере, но и в процессе становления его личности. К этому периоду относится ряд выдающихся работ в области сатирической журнальной графики, в которых художник выступает как независимый и зрелый мастер с собственным, вполне сложившимся отношением к искусству и жизни.

В то время художник участвовал в издании сатирического журнала «Зритель», сотрудничал в «Жупеле», издававшемся при участии Максима Горького. А после его запрета Лансере взял на себя издание преемника «Жупела» — журнала «Адская почта», для которого выполнил свои лучшие сатирические рисунки.

Книжные иллюстрации

Работая над книжной графикой, Лансере считал, что именно декоративное оформление, а не иллюстрация определяет художественный образ книги. Поэтому заставки и концовки казались ему более ответственной и сложной задачей, нежели иллюстрирование в тексте какого-нибудь эпизода.

Именно стилистическое и декоративно-графическое единство книги как цельного художественного произведения стало для Лансере практическим принципом работы оформителя. Особенно это заметно в его иллюстрациях к «Хаджи-Мурату» Льва Толстого.

В издании этого произведения 1916 года имелись обширные купюры — царская цензура не пропустила толстовский текст, содержащий разоблачительную характеристику Николая I. Не был напечатан и портрет царя, трактованный Лансере сатирически. Полностью издание увидело свет только в 1918 году…

Внутренняя политика

По восшествии на престол Елизавета Петровна именным указом упразднила Кабинет министров и восстановила Правительственный Сенат, «как было при Петре Великом». Чтобы упрочить престол за наследниками своего отца, она вызвала в Россию своего племянника, 14-летнего сына старшей сестры Анны, Петра-Ульриха, голштинского герцога, и объявила его своим наследником как Петра Федоровича.

Всю исполнительную и законодательную власть императрица передала Сенату, а сама предалась празднествам: отправившись в Москву, около двух месяцев провела в балах и карнавалах, завершившихся коронацией 25 апреля 1742 г. в Успенском соборе Кремля.

Елизавета Петровна превратила свое царствование в сплошное развлечение, оставив после себя 15 тысяч платьев, несколько тысяч пар обуви, сотни неразрезанных кусков материи, недостроенный Зимний дворец, поглотивший с 1755 по 1761 г.г. 10 млн. рублей. Она пожелала переделать под свой вкус императорскую резиденцию, доверив эту задачу архитектору Растрелли. Весной 1761 года возведение здания было закончено, начались внутренние работы. Однако Елизавета Петровна скончалась, так и не переехав в Зимний дворец. Строительство Зимнего дворца было окончено уже при Екатерине II. Это здание Зимнего дворца сохранилось до наших дней.

Зимний дворец, гравюра XIX века

В царствование Елизаветы Петровны коренные реформы в государстве не проводились, но некоторые нововведения были. В 1741 г. правительство простило недоимки крестьянам за 17 лет, в 1744 г. по распоряжению императрицы в России была отменена смертная казнь. Строились инвалидные дома и богадельни. По инициативе П.И. Шувалова была организована комиссия по разработке нового законодательства, учреждены дворянский и купеческий банки, уничтожены внутренние таможни и увеличены пошлины на иностранные товары, была облегчена рекрутская повинность.

Дворяне вновь стали замкнутым привилегированным сословием, приобретаемым происхождением, а не личными заслугами, как было при Петре I.

При императрице Елизавете Петровне отмечается взлет развития русской науки: М.В. Ломоносов публикует свои научные труды, Академия наук издает первый полный географический атлас России, появилась первая химическая лаборатория, в Москве основан университет с двумя гимназиями при нем, стали выходить «Московские ведомости». В 1756 г. в Петербурге утвержден первый русский государственный театр, директором которого становится А.П. Сумароков.

В.Г. Худяков «Портрет И.И. Шувалова»

Закладывается основа библиотеки Московского университета, в основе ее – книги, подаренные И.И. Шуваловым. А в коллекцию Петербургской Академии художеств он передал 104 картины Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Пуссена и других известных европейских художников. Он внес огромный вклад в формирование картинной галереи Эрмитажа. В елизаветинское время картинные галереи становятся одним из элементов великолепного дворцового убранства, которое должно было ошеломлять приглашенных ко двору, свидетельствовать о могуществе российской державы. К середине XVIII века появилось немало интересных и ценных частных коллекций, владельцами которых были представители высшей аристократии, которые вслед за императрицей стремились украшать дворцы произведениями искусства. Возможность русских дворян много путешествовать и тесно взаимодействовать с европейской культурой способствовала формированию новых эстетических предпочтений русских собирателей.

Евгений Евгеньевич Лансере

Евгений Евгеньевич Лансере

-

Дата рождения:4 сентября 1875 г. ; St. Petersburg , Russian Federation -

Дата смерти:13 сентября 1946 г. ; Moscow, Russian Federation -

Национальность:русский -

Направление:Ар Нуво , Социалистический Реализм (Соцреализм) -

Школа/группа:Мир Искусства -

Сфера:живопись , иллюстрация -

Учителя:Николай Семёнович Самокиш -

Арт-институции:Академия Коларосси , Академия Жюлиана -

Семья и родственники:Зинаида Серебрякова , Александр Бенуа -

Википедия:ru.wikipedia.org/wiki/Лансере,_Евгений_Евгеньевич

Заказать репродукцию

Евге́ний Евге́ньевич Лансере́ (1875—1946) — русский и советский художник. Народный художник РСФСР (1945). Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1933). Лауреат Сталинской премии второй степени (1943).

Сын известного скульптора Е. А. Лансере, брат художницы З. Е. Серебряковой и архитектора Н. Е. Лансере, племянник А. Н. Бенуа, стоявшего вместе с Сергеевм Дягилевым и Дмитрием Философовым у основания “Мира искусства”.

Выпускник Первой Санкт-Петербургской гимназии.С 1892 года учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств, Петербург, где посещал классы Я. Ф. Ционглинского, Н. С. Самокиша, Э. К. Липгарта.С 1895 по 1898 годы Лансере много путешествовал по Европе и совершенствовал мастерство во французских академиях Ф. Коларосси и Р. Жюлиана.

С 1899 года — член объединения «Мир искусства». В 1905 году уехал на Дальний Восток.

В 1906 году был издателем еженедельного иллюстрированного журнала политической сатиры «Адская почта» (вышло 3 номера).

В 1907—1908 годах стал одним из создателей «Старинного театра» — кратковременного, но интересного и заметного явления в культурной жизни России начала века. Лансере продолжил работу с театром в 1913—1914 годах.

1912—1915 — художественный руководитель фарфоровой фабрики и мастерских гравировки стекла в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

1914—1915 — военный художник-корреспондент на Кавказском фронте во время Первой мировой войны.1917—1919 годы провёл в Дагестане.В 1919 году сотрудничал как художник в Осведомительно-агитационном бюро Добровольческой армии А. И. Деникина (ОСВАГ).В 1920 году переезжает в Ростов-на-Дону, затем в Нахичевань-на-Дону и Тифлис.

С 1920 года — рисовальщик в Музее этнографии, выезжал в этнографические экспедиции с Кавказским археологическим институтом.С 1922 года — профессор Академии художеств Грузии, МАРХИ.В 1927 году был командирован на полгода в Париж от Академии художеств Грузии.

В 1934 году переехал на постоянное жительство из Тифлиса в Москву. С 1934 по 1938 годы преподавал во Всероссийской Академии Художеств в Ленинграде.

Е. Е. Лансере умер 13 сентября 1946 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 4).

С 1897 года работал в книжной графике. Плотно сотрудничал с издательством Общины Святой Евгении, в частности, оформил в 1904 адресную часть открытки, которая продержалась целых десять лет. Исполнил несколько работ к юбилейным торжествам Санкт-Петербурга, на открытках также кроме декоративных композиций выходили его военные рисунки времён Русско-японской и Первой мировой войн.

В советское время направленность творчества художника с большой полнотой проявилась в монументально-декоративном искусстве. Его работы в этой области характеризуются динамикой пространственного построения, пышностью обрамления и общей торжественностью напоминают плафоны XVII—XVIII веков:

Лансере работал в области оформления театральных постановок в Москве, Петербурге, Одессе, Кутаиси:

На выставках с 1900: «Мира искусств», «36-ти», Союза русских художников и др. Являясь одним из членов Северного кружка любителей изящных искусств в Вологде, принимал участие в художественных выставках, организованных членами кружка.

Это часть статьи Википедии, используемая под лицензией CC-BY-SA. Полный текст статьи здесь →

http://artinvestment.ru/auctions/1076/biography.htmlhttp://design.wikireading.ru/13786http://www.wikiart.org/ru/evgeniy-evgenevich

голоса

Рейтинг статьи