Михаил Нестеров. Философы (С.Н.Булгаков и П. А.Флоренский). Описание картины | Русские художники. Russian Artists

Целая группа дореволюционных портретов Нестерова связана с его интересом к современникам, погруженным в поиски религиозных и нравственных истин. Он писал Льва Толстого (1907), Павла Флоренского и Сергея Булгакова (1917), архиепископа Антония Волынского (1917), Ивана Ильина (1922).

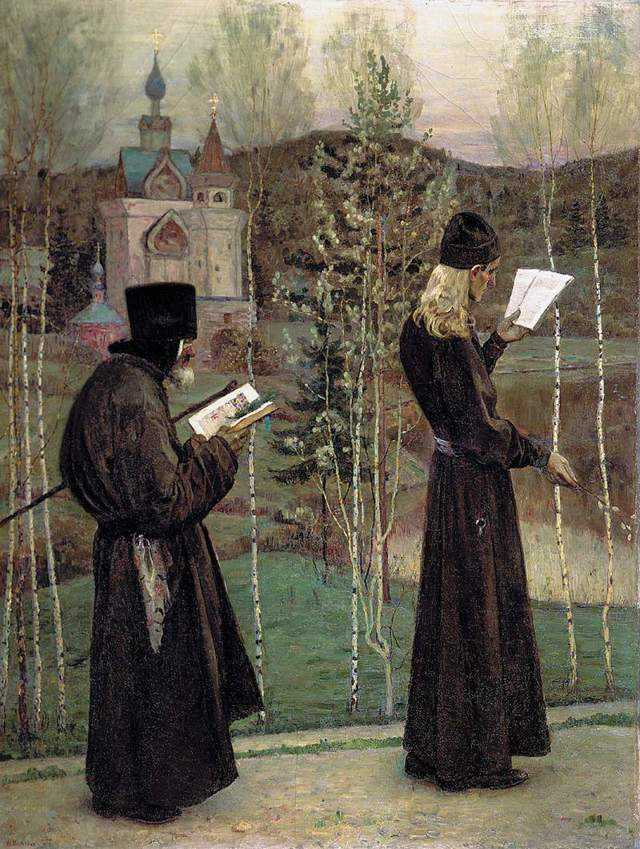

В портрете Сергея Булгакова и Павла Флоренского, названном «Философы», Нестеров написал своих друзей, выдающихся представителей религиозно-философской мысли. Он избрал жанр парного портрета, чтобы показать два противоположных характера в едином поиске истины.

Портрет создан в тот период, когда оба философа в результате длительных бесед и размышлений приблизились, наконец, к общности понимания единой истины.

«Я научился благодушию, когда твёрдо узнал, что жизнь и каждого из нас, и народов, и человечества ведётся Благою Волею, так что не следует беспокоиться ни о чём, помимо задач сегодняшнего дня» — говорил Павел Флоренский в своей книге.

Павел Флоренский закончил

физико-математический факультет Московского университета. В студенческие годы увлёкся учением Владимира Соловьёва и архимандрита Серапиона (Машкина). По окончании университета поступает в Московскую духовную академию, где у него возникает замысел сочинения «Столп и утверждение истины», которую он завершил к концу обучения (1908). В 1911 принимает священство.

События Революции воспринял как живой апокалипсис. С 1916 по 1925 Флоренский написал ряд религиозно-философских работ, включая «Очерки философии культа» (1918), «Иконостас» (1922), работал над своими воспоминаниями. Ему удается совершить главное открытие своей жизни «мистическую обратную перспективу».

Сергей Николаевич Булгаков в юности увлекается марксизмом, преподавал политическую экономию в Императорском московском техническом училище, был профессором Киевского политехнического института по кафедре политической экономии.

Булгаков прошёл длинный путь «от марксизма к идеализму».

Приблизительно с 1900 проблема религиозно-философского обоснования общечеловеческого прогресса становится для Булгакова центральной проблемой мировоззрения.

Последним словом мировой философской мысли, её высшим синтезом представлялась Булгакову философия Владимира Соловьёва, делающая жизненное начало христианства организующим принципом общественного творчества.

В монографиях «Философия хозяйства» (1912) и главным образом «Свет Невечерний» (1917) он намечает основы собственного учения, идущего в русле взглядов Владимира Соловьёва и Флоренского, однако вобравшего ряд собственных идей, питаемых интуициями православной религиозности. Процесс постепенного возврата к церковно-православному миросозерцанию завершается уже в революционные годы принятием священства (1918).

|

Павел Флоренский 1905 |

Михаил Нестеров: жизнь и творчество художника

Михаил Васильевич Нестеров (1862, Уфа—1942, Москва) — русский и советский художник-живописец.

Михаил Васильевич Нестеров родился в Уфе 19 (31) мая 1862 в купеческой семье.

Получил высшее художественное образование в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1877–1881 и 1884–1886), где его наставниками были В.Г.Перов, А.К.Саврасов, И.М.Прянишников, а также в Академии художеств (1881–1884), где учился у П.П.

Чистякова.

Жил преимущественно в Москве, а в 1890–1910 – в Киеве. Не раз бывал в Западной Европе, в том числе во Франции и Италии, много работал в Подмосковье (Абрамцево, Троице-Сергиева лавра и их окрестности). Был членом «Товарищества передвижников».

Творчество Нестерова

Если ранние его исторические картины еще по-передвижнически сюжетно-бытописательны (Избрание Михаила Федоровича на царство, 1886, Третьяковская галерея), то позднее, как бы идя вослед В.М.

Васнецову, он усиливает в своих образах фольклорные черты (За приворотным зельем, 1888, Саратовский художественный музей имени А.Н.Радищева), атмосферу религиозной легенды (Пустынник, 1888–1889, Третьяковская галерея). Под воздействием живописи французского символизма (П.

Пюви де Шаванн и в особенности Ж.Бастьен-Лепаж) Нестеров подчеркивает идиллически-задушевное единство своих героев и окружающей природы.

Таково знаменитое Видение отроку Варфоломею (будущему Сергию Радонежскому; 1889–1890, Третьяковская галерея), написанное близ Абрамцево, – картина, где чувством чудесного проникнуты в равной мере и фигуры, и типически-среднерусский пейзаж.

С этих лет художник активно работает и в сфере религиозного монументально-декоративного творчества: росписи Владимирского собора в Киеве (1890–1895), где Нестеров выступил прямым продолжателем Васнецова; мозаики и иконы церкви Спаса-на-крови в Петербурге (1894–1897), росписи храма Александра Невского в Абастумани (1902–1904), Покровского храма Марфо-Мариинской обители в Москве (1908–1911).

Здесь закрепляется традиция «церковного модерна», наполняющего канонические церковные сюжеты глубоким лиризмом.

Не приняв революции, Нестеров уединяется в творчестве. Религиозные сюжеты (где мастер варьирует прежние мотивы) допускаются лишь на «экспорт», а единственная его постреволюционная выставка (1935) носит закрытый, «спецпропускной» характер. В эти годы художнику лучше всего удается выразить себя в портретах; он пишет людей искусства и науки как своего рода подвижников творческой аскезы.

Таковы Художники П.Д. и А.Д.Корины (1930), Академик И.П.Павлов (1935), Скульптор И.Д.Шадр (1934), Скульптор В.И.Мухина (1940; все работы – в Третьяковской галерее) и др.

В последние десятилетия жизни Нестеров увлеченно работал над воспоминаниями, которые вышли отдельной книгой (под названием Давние дни) в год его кончины.

Работы художника

- Соловки

- Святая Русь

- Видение отроку Варфоломею

- Под Благовест

- Старец – раб Божий

- Девушки на берегу

Девушки на берегу

За приворотным зельем

На горах

- Молчание

- Преподобный Сергий Радонежский

- Философы (С.Н.Булгаков и П. А.Флоренский)

- За приворотным зельем

- Портрет Виктора Васнецова

- Портрет скульптора Веры Мухиной

- Девушка у пруда (Н.М.Нестерова)

- На горах

- Благовещение. Архангел Гавриил и Дева Мария

- Моление о Чаше

- Всадники

- На Руси

- Скит

- Весна. Абрамцево

- Родина Аксакова

- Два лада

- Троица ветхозаветная

Русская философия имени

Согласно Писанию, человек обладает знанием только тогда, когда он начинает жить в свете этого знания, ибо истинная вера — это не просто знание о Боге (которым обладают даже демоны), но знание, которое производит соответствующее действие. Неверующие не знают полного смысла библейского учения не потому, что значение слов в тексте для них недоступно, а потому, что они отказываются действовать по этим духовным истинам и применять их в своей жизни. То есть понимание (знание) всегда предполагает перерождение (метаморфоза), самопожертвование, Отсюда следует, что знание — это не приобретение, а дар (дарение).

Ориген считал, что Священное Писание — это одна разворачивающаяся аллегория, в которой каждая деталь символична. Подобно тому, как человек состоит из трех частей тела, души и духа, так и Писание имеет три значения. Тело олицетворяет буквальный смысл, душа — нравственный (нравственный) смысл, а дух — аллегорический или мистический смысл. Библейская герменевтика (Hermeneutica Sacra — Интерпретация Священного Писания) — уточнение трехсмысленного смысла текста: чувственно-литерабельное — уточнение объективных противоречий в тексте, несовместимых с объективной реальностью; абстрактно-моральное — интерпретация внутренних противоречий в тексте, взаимоисключающих суждений; и идейно-мистическое — раскрытие смысла метафор и символов.

Знания о Его жизни сокрушались и сокрушаются не только в том, как передается информация, но, что более важно, в том, как информация обрамлена — выражая не столько конкретное событие Божьего бытия, сколько чей-то жизненный опыт этого события. В серии культурных текстов, посвященных описанию жизни Христа, разрабатывается способ выражения человека вообще как веры или без неё

Таким образом, бытие Христа определяется рядом культурных текстов, которые являются продуктом Его бытия в истории, но с оговоркой, что это бытие является временем — то есть, верующие, которые преобразуют, читают и создают новые тексты Его бытия, утверждают и искупляют его. Таким образом, текст Писания (и культурные тексты) — это особая сфера Божьего бытия для нас.

Павел Александрович Флоренский

П. Флоренский понимает язык онтологически. Существует существенная, а не условно-субъективная связь между языком и реальностью. Быть имеет два взаимосвязанных режима: внутренний и внешний. Символ — это существо, которое больше самого себя, т.е. символ соединяет эти два режима и действует как условие их взаимной циркуляции. Имена и слова являются носителями энергий бытия: они не что иное, как само бытие в его открытости человеку, они являются символами бытия.

Слово (Логос) — это энергетика (активность), подобно тому, как Христос в своем всечеловеческом существе также является активностью; но эта активность, в своем действии — абсолютном воплощении (всечеловеческом), также содержит Абсолют (Бог), так что всечеловеческое бытие Христа и его учение (как Логос) также предстают как всечеловеческое. Поэтому Божественность также может рассматриваться как возможный способ Бога как человека; как способ Абсолюта, который полностью человеческий. Однако обратная связь не всегда так ясна: быть человеком, как человек, еще не подразумевает его способ, как человека-бога. Единственная связь между человеком и Богом — это Слово (Логос), как всегда неизменное по своему значению и в то же время абсолютно человеческое. В этом смысле Слово вписывает (переписывает), как оно есть, человека в чин божественный.

Сергей Николаевич Булгаков

Вслед за Соловьевым и Флоренским Булгаков сосредотачивает свое внимание на понимании софии, которая впоследствии становится настолько всеобъемлющей концепцией, что вбирает в себя все остальные категории в философских конструкциях Булгакова. Читайте дополнительные лекции:

Читайте дополнительные лекции:

Образовательный сайт для студентов и школьников

-

Профилактика кишечных инфекций памятка для родителей в доу

-

Металлургические процессы при газовой сварке кратко

-

Общие и частные задачи криминалистики кратко

-

Где применяются информационные системы кратко

- Корнилов константин николаевич вклад в психологию кратко

Лицензирование

|

Это изображение является точной фотографической репродукцией оригинального двумерного произведения изобразительного искусства. Данное произведение изобразительного искусства само по себе находится в общественном достоянии по следующей причине:

Официальная , занятая «Фондом Викимедиа», заключается в том, что «точные репродукции двумерных произведений изобразительного искусства, находящихся в общественном достоянии, также находятся в общественном достоянии, и заявления об обратном представляют собой нападки на саму концепцию общественного достояния». Для получения подробной информации см. Commons:Когда использовать тег PD-Art.Эта фотографическая репродукция, следовательно, также считается находящейся в общественном достоянии. |