Работа в храмах

После выставки Нестеров получил приглашение участвовать в росписи Владимирского собора в Киеве. Решившись принять его, отправился в Европу – надо было внимательнее изучить византийское искусство. Впоследствии роспись храмов, работа бок о бок с искусными мастерами, в частности, с принесла Нестерову лавры профессионала и множество заказов. Если фресками, созданными в Киеве и Абастумани (Грузия), художник был не вполне доволен, то работой в Марфо-Мариинской обители (Москва) он увлёкся серьёзно. Причём подошёл к ней творчески, внося новшества – кроме святых и посвящённых героями фресок были простые люди в поисках пути ко спасению. Последним храмовым заказом стала работа в Спасо-Преображенском соборе (Сумы). В общей сложности художник расписывал церкви более 22-х лет.

“Душа народа” или “На Руси”

“Душа народа” или “На Руси”

Постриг в монахи, коронавирус, обеты. Большое интервью с иеродиаконом Иоанном

Надо сказать, что Лавра — это город внутри города Сергиев Посад. У нас есть своя медицинская часть, служба МЧС и свой почтовый индекс. Также на территории монастыря находится крупнейшее учебное заведение Русской Церкви — Московская духовная академия. В ней учатся студенты не только из России, но и из США, Филиппин, Австралии, Египта, Японии, стран Европы. Чтобы все эту функционировало, нужны разные структуры. Так, в Лавре есть казначейская и келарская службы, разные мастерские. У нас, между прочим, есть такая интересная должность — виночерпий! Многие ждут, когда эта она будет вакантной, чтобы ее занять. Однако труд виночерпия тяжелый. Т.к. вина очень много (несколько десятков тонн) и это живой продукт, оно нуждается в уходе и постоянном наблюдении. Без него не может состояться главная служба — Литургия. Приезжай в гости — угощу тебя вином из бочек и нашей великолепной выпечкой.

Обязательно. За работу вы получаете какие-то деньги?

Нет. Монастырь — это большая семья, правильнее — братство. Все трудятся в той сфере, где они способны. Большая часть монахов с высшим образованием, многие закончили МГУ.

Если у тебя случается какое-то событие — кто-то из близких заболел, например, — ты пишешь прошение наместнику Лавры и тебе, как правило, оказывают необходимую помощь. Если ситуация непростая и требуется личная встреча с епископом, это возможно. Он назначает тебе время для встречи, ты приходишь и объясняешь, что произошло.

Помню ту историю с протоиереем Смирновым, который называл женщин, проживающих с мужчинами в незарегистрированном браке, «бесплатными проститутками». По его словам, это вызвано жалостью к женщинам, которых «бросают через три-пять лет» и с которыми «обращаются как с мусором». Что ты думаешь насчет гражданского брака?

Я придерживаюсь той позиции, что каждый случай надо рассматривать индивидуально. Насчет гражданского брака я отзываюсь положительно, если он скреплен венчанием. Объясняю свою позицию на основании общения с многими людьми, друзьями и знакомыми. Вывод следующий: если смотреть на семейный кодекс, то человек, заключая официальный брак, закладывает фундамент не для прочной семейной жизни, где каждый из супругов работает над собой и воспитывает детей, исполняя свою роль, а устанавливает будущую программу бракоразводного процесса. Влюбленность может быстро пройти, начнутся трудности, которых ни один человек не избежит, и пара выберет путь развода, начнется деление имущества и страдание невинных детей. В гражданском браке таких споров не будет, и семья будет стараться держаться вместе, как сказано у Екклесиаста: «Если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им; а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, нескоро порвется».

Насколько мне известно, монах должен находиться как можно дальше от обычной жизни и посвящать большую часть своего времени молитве. И тем не менее, монахам же разрешены телефоны, так? Они же отвлекают?

С одной стороны, зависит все от того, есть ли у тебя привязанность к этому телефону, месседжерам или социальным сетям. Не являются ли они теми раздражителями, заглушающими одиночество, которое возникает от чувства богооставленности. Если нет, то почему бы им не пользоваться?

С другой стороны, есть монахи, которые являются руководителями подразделений Лавры: им без телефона никак. Надо быть постоянно на связи и решать возникшие вопросы.

После революции

После 1917 года наступили смутные времена. Художнику уже за 50, а он с семьёй вынужден ехать из Москвы, спасаться, сначала на Северный Кавказ. Но волнения, тревоги и болезни не обошли стороной. Вернуться удалось лишь в 1920-м. Сначала Нестеров продолжает свои художественные изыскания на религиозную тематику как наиболее близкую ему. Но со временем художник понял, что поиск христианской истины не в чести у советской власти, главное для неё – революционная борьба. Затем начались гонения на Церковь и священнослужителей, но Нестеров не изменял себе, лишь научился быть более осторожным. К примеру, на написанной в 1933 году «Страстной седмице» указал год создания картины 1914-ый – в то время, как советские искусствоведы хвалили художника за переосмысление творчества и отказ от религиозной тематики.

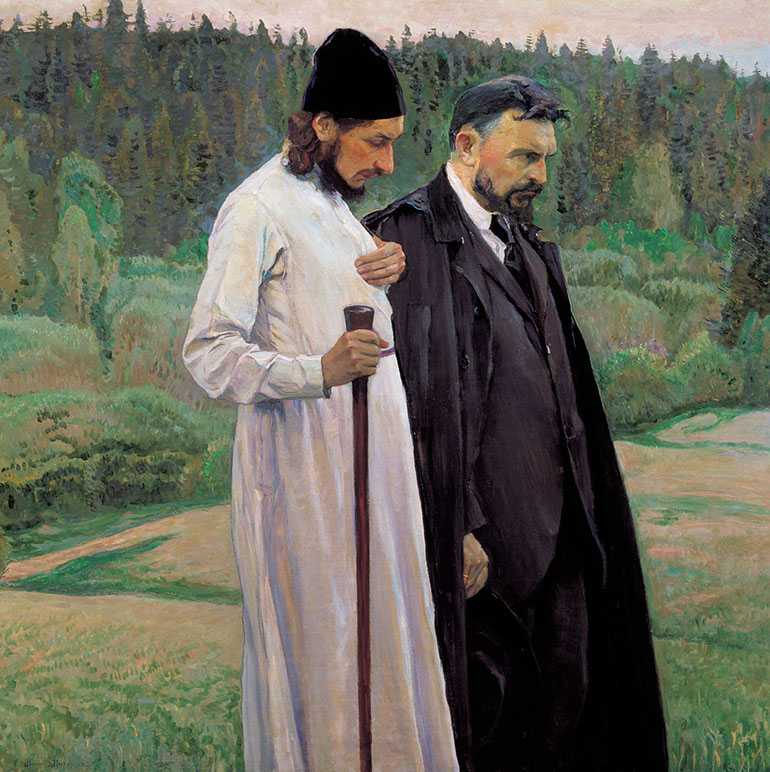

«Философы» (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский) (1917)

С. Н. Булгаков говорил об идее картины так:

Двойной портрет, написанный в конце лета 1917 года, стал некой вехой в судьбах мыслителей и в судьбе страны. Жизнь обоих героев после 1917 года сложилась трагично. В 1922 году Булгакова высылают из России на знаменитом «философском пароходе», после чего он оканчивает последние дни на чужбине. Флоренский, арестованный в 1934 году, погибает спустя три года на Соловках.

Булгаков изображен в «штатской» одежде, что удивляет тех, кто знает его как отца Сергия Булгакова. Дело в том, что священнический сан Булгаков принял в 1918 году и в конце лета 1917 года еще не был «отцом Сергием».

В образ Флоренского вложены неустанная работа мысли и глубокое смирение. В лице, в скорбных жестах, во всей фигуре отца Павла чувствуется напряженное вслушивание в гул надвигающейся эпохи.

Очевидно, что нестеровские герои, идущие опушкой по-осеннему пригорюнившемуся лесу, не ведут между собой разговор. Сказать им нечего, они остались при ощущении, что слова ничего не значат и н на что не влияют перед лицом умеющего свершаться «русского апокалипсиса».

В этой картине представлено три «зримых» действующих лица: Флоренский, Булгаков и пейзаж, который олицетворяет собой «немеркнущую Россию», пребывающую в «сообщении» с горним миром. И есть «незримый», но «ощутительный» персонаж – время.

Личная жизнь в период учёбы

Автопортрет 1915 г.

Автопортрет 1915 г.

Летом 1883 года, приехав домой на каникулы, Михаил познакомился с Марией Мартыновской, просто влюбился, встретив девушку на улице. Молодость и чувства привели к тому, что через год Мария и Михаил стали женихом и невестой, а в 1885 году молодые обвенчались, хотя родители были против. Молодые Нестеровы были счастливы: Михаил много работал – любовь окрылила и вдохновила его, Маша занималась нехитрым хозяйством и ждала ребёнка. В мае 1886 года родилась дочь Ольга, но на следующий день родильная горячка унесла жизнь Марии, верной Музы художника. От отчаяния Михаила спасла необходимость заботиться о малышке – он отвёз её к своим родителям в Уфу. Пока не подрастёт. Сам вернулся в Москву, надо было работать.

Русский Север в творчестве Нестерова

Задумав изучить православную жизнь севера России, в 1901 году Нестеров, по примеру многих художников того периода, отправляется в Архангельскую губернию. Точнее, в Соловецкий монастырь на одноимённом острове, суровые места на Белом море. Здесь родились великолепные полотна «Тихая жизнь», «Молчание», «Мечтатели» и другие. Чтобы подвести итог циклу, Нестеров задумал грандиозное полотно «Святая Русь». Закончил его только в 1906 году. Оно вызвало горячие споры критиков: художников и писателей, искусствоведов и просто неравнодушных людей. Всё было в нём прекрасно и одухотворённо: пейзаж, фигуры героев, их лица. Но русская критика сошлась в недопустимой пропасти между образом Спасителя и странниками, олицетворяющими народ России. Художественное исполнение было на высоте, но решение живописца относительно образа Христа сочли неудачным. Лишь на склоне лет Нестеров согласится с этим выводом.

«Видение отроку Варфоломею» (1889-1890)

Замысел этого великого произведения возник у художника в Абрамцеве, в местах, овеянных памятью о жизни и духовном подвиге Сергия Радонежского. В житии Сергия (до принятия пострига его звали Варфоломей) повествуется, что в детстве он был пастухом. Однажды Варфоломею, посланному отцом в поле за пропавшими лошадьми, явился ангел, принявший вид таинственного монаха. Монах благословил отрока и спросил его, чего бы он хотел. Мальчик, подвергавшийся насмешкам из-за того, что не умеет читать, ответил:

Монах исполнил просьбу. В ознаменовании исполнения просьбы он дал отроку частицу просфоры (на картине инок держит в руках просфору из серебряного ковчежца) и предсказал ему судьбу великого подвижника, устроителя монастырей.

Нестеров с трудом нашел модель для отрока Варфоломея

Художнику было важно найти подходящее лицо, чтобы при взгляде на него зритель сразу угадал бы в нём тот «сосуд избранный», которым святой был от самого рождения. Нестеров нашел натуру случайно на деревенской улице

Это была хрупкая, болезненная девочка с широко открытыми глазами и «скорбно дышащим ртом». С этой девочки и был написан отрок Варфоломей.

В картине будто встречаются два мира. Хрупкий мальчик застыл в благоговении перед монахом, лица которого мы не видим. Над его головой сияет нимб – символ принадлежности к иному миру. Он протягивает мальчику ковчег, похожий на модель храма, предугадывая его будущий путь.

Самое замечательное в картине – пейзаж, в котором художник собрал все самые типичные черты русской равнины.

Пейзаж написан в краях, родных для Сергия Радонежского. Художник любил древний Радонеж. Речка, вьющаяся слева, представляет собой радонежскую Пажу.

Каждая травинка написана так, что чувствуется нестеровский восторг перед красотой Божьего творения.

Деревянная церковь с голубыми маковками является неотъемлемой частью этого величественного и умиротворяющего пейзажа.

А. Бенуа писал о картине:

Это признание говорит о том, что «фундамент» отношения к преподобному Сергию был заложен в душу художника в самом нежном возрасте. Работая над картиной, Нестеров изучал житийные и летописные свидетельства, переосмысливая образ Сергия. Сергий Радонежский изображен в работе еще не святым, а отроком Варфоломеем.

Это интересно

Еще до открытия Восемнадцатой передвижной выставки среди современников художника картина «Видение отроку Варфоломею» вызвала бурю негодования. Рьяно судили «Варфоломея» «правоверные передвижники» В. Стасов, Д. Григорович, Г. Мясоедов, А. Суворин. Они даже пытались отговорить П. М. Третьякова от приобретения картины. Стасов утверждал:

Третьяков, выслушав критика, всё же купил полотно. К счастью для русского искусства, самый известный отечественный коллекционер отличался независимостью суждений.

Из воспоминаний М. В. Нестерова:

Михаил Васильевич спокойно относился к нападкам на картину, понимая, что «Видение отроку Варфоломею» является главным трудом всей его жизни. Позже он не раз говорил:

Первое путешествие за границу

Вырученные за «Пустынника» деньги позволили художнику впервые отправиться в Европу. Музеи, архитектура и природа ошеломили молодого живописца. Позже, вспоминая своё упоение, он удивлялся, «как сердце не разорвалось от восторгов и сладкого томления». В путешествии художник написал «Остров Капри», делал множество набросков. Примечательно, что с течением времени в его зарисовках всё чаще проглядывались русские пейзажи и темы – Нестерова влекла родина. Здесь, вдали от неё, художник остро почувствовал свою причастность к Руси и долг перед ней. Нравственное совершенство и духовный подвиг русского человека как художественная тема выходила на первый план в творчестве живописца.

Сочинение по картине Нестерова «Пустынник»

Полотна Михаила Нестерова полны искренности, правдоподобия и некой нравственной чистоты. Смотря на его работы, человек обретает гармонию с самим собой, морально и физически успокаивается.

Образ старца, изображенный на холсте не придуман. Он писал старика с монаха Гордея из Троице-Сергиевой лавры. Художник случайно встретил служителя церкви и не смог более забыть его по-детски искренней улыбки, адресованной ему, прохожему

Позже Нестеров упоминал, что внимание привлек и взгляд старца, бездонный, глубокий, искренний, являющийся отражением такой же чистой и безграничной души

Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Более 700 выполненных заказов!

Заказать сочинение

Зритель попадает на опушку леса и случайно встречает странника. Тот чуть наклонил голову и будто пытается расслышать то, что шепчет ему рябина, трава, растущая по обе стороны тропинки. Лицо старца светится подлинным счастьем.

Глаза наполнены добротой и даже тихим восхищением. Он безгранично рад первым снежинкам, легкому морозу, первым приготовлением природы к зимнему сну. Природа впадает в некое смирение и тишину, подобно тому, как живет пустынник.

Года, не жалея, сгорбили спину старика, но он будто не замечает ушедших лет, суеты внешнего мира. Он живет гармонично с окружением, ему хорошо быть таким, какой он есть. Одет старец предельно просто. Ему не нужно тащить за собой множество вещей. Ведь все, что необходимо для жизни, дарует ему природа: это еда и кров.

Новой здесь оказалась не только манера подачи пустынника, но и окружающий его пейзаж, такой же тихий и одухотворенный. Зритель не встречает ярких пятен, движения, он серый и пустой из-за надвигающихся холодов, но при этом непревзойдённо поэтичный.

В обилии коричневых и сероватых тонов полотна заметно влияние живописи передвижников, но все же это уже воплощение никем не повторенного личного мира Святой Руси Нестерова.

На заднем фоне художник изобразил огромную тихую реку и поредевший лес. Кажется, что это те самые места, которые художник изобразит позже на картине «Осенний пейзаж».

Художнику удалось показать нерушимое единство человека и природы. Покоем и гармонией веет от полотна. И это состояние предается зрителям, заполняя их души светлой радостью.

Молчание. Сочинение по картине М. Нестерова

На картине очевиден пейзаж, пейзаж монастыря который находится на высоком холме поросшим кустами. Не зная историю происхождения данного произведения, осмелюсь заметить что изображённый монастырь очень похож на один из монастырей Разанской области называющийся «Дмитриевским» название он своё получил в честь благословления в своих стенах Дмитрия Донского местными служителями, когда тот останавливался там во время своего похода на куликовскую битву.

Может быть именно этот монастырь или очень на него похожий и стал для автора картины прототипом изображённого в его произведении монастыря. Но пейзаж в данном произведении имеет второстепенную роль, основную ролевую функцию тут несут на мой взгляд персонажи, а именно два монаха ловящие рыбу удочками из небольших лодок.

Вечно обращённый своими куполами к небу монастырь и вечно трудящиеся и молящиеся его обитатели — монахи, простым своим сочетанием представлены в данном изображении. Подобному сочетанию автор и дал самое подходящее и много содержательное название «молчание».

Рыбная ловля как занятие само по себе обуславливается молчанием, но тут подразумевается молчание иное. Каждый из нас в минуты молчания естественно пролистает в голове много мыслей, как известно, если человек молчит он обязательно думает. Вот и наши персонажи тоже думают, и нам с вами как зрителям этой картины остаётся только предполагать или догадываться о чём думают эти монахи ловя рыбу?

Жизнь монахов очень не лёгкая, хоть и выбрана ими самими добровольно. Это постоянные труды и молитвы, если монах не занят трапезой или сном он всегда находится в труде или молитве. Это не невероятнейшая для простого человека самоорганизация, само отрешение и самодисциплина.

Это уникальная выносливость и терпение, это постоянное испытание самого себя на стойкость и спокойствие, и при всех этих нескончаемых испытаниях человек должен оставаться любящим и верным как Богу так и всем людям, сохранять в себе добро!

Я уверен у каждого из нас в жизни случаются такие моменты, когда нам хочется обратиться к Богу или хотя бы к людям которые посвящают вере свои жизни, что бы они нам указали на добро, открыли нам глаза и очистили наши часто путающиеся помыслы. Здесь в своей картине автор даёт нам возможность, пусть и «заочно» но встретиться с монахами. пусть они с нами не могут общаться с полотна, но обращённые к ним наши разумы найдут для себя ответы на некоторые вопросы.

Молчание. Молчание во время рыбной ловли и молчание во время таинств собственной души совершающей постоянную молитву, вот какой сопоставление представил нам в своём произведении автор, сопоставление мирского, примитивного с духовным и высшим. Как начальную ступень нашего бытия и бесконечное, будущее совершенство

Картина не имеет конечно же характер призыва, она не в коем случае не приводит какие то конкретные примеры на которые надо ровняться, тут нет героев, тут всего лишь персонажи, но она даёт нам возможность соприкаснуться с вещами, для многих нас может быть и не постижимыми, но к которым многие из нас стремятся. Слово «молчание» в данном произведение приобретает совершенно самостоятельный и оригинальный смысл, который я и попытался вам раскрыть в своей статье, спасибо!

Автор сочинения: Эдуард Ермолаев

design-kmv.ru

«Великий постриг» (1898)

Появлению этой работы предшествовало событие, которое художник с грустью называл «молниеносной любовью». Летом 1897 года на Кавказе он познакомился с одной молодой певицей. Вскоре Нестеров представил свою возлюбленную как будущую жену семейству Н. А. Ярошенко. Спустя несколько месяцев из Тифлиса он получил письмо, в котором молодая девушка призналась ему в том, что не может составить его счастье.

Это полотно могло бы стать кульминацией своеобразного «романа в картинках», где роль главной героини играла бы русская женщина, напоминающая по складу своей души Катерину из произведения А. Н. Островского «Гроза». В виде цикла «роман в картинках» не удался, так как картины, входящие в его состав («За Волгой», «На горах», «В скиту», «Зима в монастыре»), не обладали равными художественными достоинствами.

Определенно в «Великом постриге» читается и завязка, и печальный финал романа.

Перед нами настоящее «бабье царство». Отсутствие мужчин подчеркивает полное отречение героинь от мирских радостей и страстей.

За высокими стенами скита жизнь идет по строгому распорядку. Во взглядах и жестах женщин угадывается смирение и обреченность. Молодые послушницы никого не замечают, отречение от мира для них болезненно. О неуверенном решении принять постриг говорят дрожащие руки, которые их не слушаются.

Слева растет хрупкая сосенка, напоминающая елочку из картины «Пустынник».

Портрет академика И. П. Павлова (1935)

В своей книге, посвященной художнику, театровед и филолог С. Н. Дурылин писал о нестеровском портретном творчестве 1920-1930 годов так:

Художник Нестеров писал русского ученого И. П. Павлова дважды — в 1930 и в 1935 годах. До встречи с ученым художник не считал его подходящей моделью. Знакомство с академиком развеяло все сомнения. Нестеров вспоминал:

Любопытно, что отношения между портретистом и портретируемым сразу же после первой встречи переросли из деловых в дружеские.

Так вышло, что этот портрет стал ярчайшим примером удачного нахождения модели.

Академик И. П. Павлов изображен на фоне огромного окна, за которым открывается красивый пейзаж с далеким горизонтом. Выбранный художником фон наполняет всю композицию светом и воздухом.

Комнатный цветок под взглядом ученого превращается в объект пристального исследования. Жилистые руки великого человека, сделавшего за свою жизнь немало открытий, повлиявших на многие науки, вызывают чувство благодарности.

Серьезный и задумчивый вид ученого говорит о его научных размышлениях. Автор подчеркивает в своем герое то, что несмотря на преклонный возраст, он остается глубоким мыслителем и блестящим экспериментатором. Так и хочется повторить любимую поговорку И. П. Павлова:

Происхождение и детство

Родился 31 мая 1862 года в Уфе в религиозно-патриархальной купеческой семье. Из восьми детей оставалась одна девочка, когда появился на свет очень слабенький Миша. Родители готовились к худшему, но мальчик, к счастью, выжил. Мария Михайловна, дочь купца Ростовцева из Ельца, и Василий Иванович, человек прямой и уважаемый в обществе, родители Михаила, жили дружно. Отец занимался торговлей, но больше по долгу, чем по призванию. Любил читать, увлекался историей. Поэтому, хоть и надеялся передать сыну семейное дело, всё же поддерживал его гуманитарные увлечения и интерес к рисованию – мальчик с детства проявлял чуткое отношение к природе и художественное дарование.

Михаил Васильевич Нестеров » Картины, живопись » Великий постриг. 1898

Великий постриг. 1898

Картина была написана Нестеровым под впечатлением личной драмы. Он испытал, по его словам, «молниеносную любовь». В Кисловодске он встретился с девушкой, — она была певицей и выступала с гастролями в местной опере, — и был захвачен не красотой ее, а чем-то глубоко скрытым, тайной внутренней жизни. «Через веселую остроумную речь сквозил ум и какая-то далекая печаль. В глазах эта печаль иногда переходила в тоску, в напряженную думу…» — вспоминал Нестеров. Вскоре они уже не могли существовать друг без друга. Девушка согласилась стать его женой, но вдруг отказала ему. В письме она объяснила свое решение тем, что не сможет дать художнику счастье, что ее любовь помешает осуществлению его творческой мечты. Свое глубокое горе Нестеров излил в картине «Великий постриг». Тема ее — реквием по несбывшейся любви. Он написал старообрядческий скит, затерявшийся в лесной глуши, — такие он видел на родине и в окрестностях Троице-Сергиевой лавры. На фоне пологих холмов, поросших елями, стоят деревянные домики — кельи монахинь. Здесь же церковь, часовенка. По узкой улице движется медленная процессия, длинная вереница женщин разных возрастов, одетых в черные монашеские рясы. Впереди — юная девушка в сарафане и платке, повязанном по-старообрядчески. Это композиционный и эмоциональный центр картины — девушка, юная, чистая, кроткая, с глубокой печалью в сердце. За ней, словно печальное эхо, такая же девушка в профиль. Они еще не монахини, но скоро и им предстоит выбрать этот путь. Можно только гадать, несчастная ли любовь причина их ухода из мира или просто отвращение к его грязи и пошлости. За девушками следует старуха с девочкой. Первая — воплощение примиренных страстей, вторая их еще не испытала. Далее две монахини почтительно и не без подобострастия поддерживают властную и красивую игуменью. Композиция строится на перекличке вертикалей, черных, белых, тянущихся к небу как стройный хорал. Высокое мастерство декоративного решения целого соединяется здесь с умением выразить лирико-драматический настрой, подобный музыкальному. Красота весенней природы вносит примиряющие нотки в скорбную мелодию целого.назаддалее

Воспоминания Михаила Нестерова:

«Кто не знает, что воспоминания, мемуары — удел старости: она живет прошедшим, подернутым дымкой времен минувших. И это придает им особый аромат цветов, забытых в давно прочитанной книге жизни. В предлагаемых очерках, в некоторых воспоминаниях о людях, об их деяниях, о том, о чем люди когда-то думали-гадали, прочитавший очерки, быть может, найдет немало субъективного, но иначе оно и быть не может, так как моей задачей и не было вести протокольную запись виденного, услышанного, и в очерках своих я говорю так, как понимаю, чувствую, нисколько не претендуя на непогрешимость…» читать полностью »

Путешествия Михаила Нестерова:

«Путь до Вены совершил я в постоянном напряженном внимании. Все казалось мне дивно интересным, и я переживал виденное с жадностью молодости. Города, сначала Галиции, а потом самой Австрии мне казались в первую поездку иными, чем потом. Я помнил, что силы надо беречь для Италии и умышленно многое пропускал из поля зрения. В Вену приехал к вечеру. Мост через Дунай со статуями, храмы, дворцы, весь характер города меня захватили своей новизной. Чтобы поделиться своими первыми впечатлениями у меня не было ничего, кроме почтовой бумаги, и я в тот же вечер написал обо всем виденном в Уфу…» читать полностью »

Биография Михаила Нестерова:

Михаил Васильевич Нестеров, молодой художник из далекой Уфы, ворвался в художественную жизнь России смело и стремительно. Его картина «Видение отроку Варфоломею» стала сенсацией 18-ой Передвижной выставки в Москве. Юношеские мечты провинциала о признании, о славе начинали сбываться. Его отец полушутя говаривал, что лишь тогда он поверит в успех сына, когда его работы будут приобретены Павлом Михайловичем Третьяковым, знаменитым московским коллекционером. Попасть в Третьяковскую галерею значило больше, чем иметь академические звания и награды. И вот уже две картины Нестерова куплены Третьяковым… читать полностью »

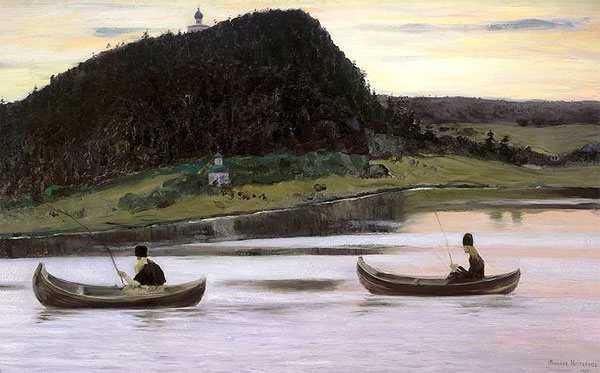

Описание картины Михаила Нестерова «Молчание»

1903 – год написания «Молчания». Год, когда Нестеров, долго искавший вдохновения и образов для новой картины, которая должна была называться «Святая Русь», наконец, нашел то, что искал. Его находкой оказался маленький монастырь в сибирской глуши – Соловецкий монастырь.

Жизнь в нем была простая и зачастую тяжелая – весь день посвятить службам не вышло бы даже на большой праздник. «Молимся Богу в лесу, с топором да пилой» — говорили о себе монахи, и смеялись. Весь мир вокруг был для них храмом в отсутствие возможности закрыться от мира в храме настоящем.

Рассвет, тишина над рекой, звери и птицы – все приводило их к мыслям о Боге, о том, как просто и разумно он все устроил, о том, насколько он благ. Молились утром и вечером, за работой и после работы. Уклад их жизни так впечатлил художника, привыкшего к суете городов и совсем другому подходу, что картина родилась быстро.

На ней – белая ночь, потому не видно солнца. Оно прячется за горизонтом, готовое вынырнуть оттуда совсем скоро, и свет его, близкий и рассеянный, заливает склон горы, поросшей лесами. Освещает монастырь, двух монахов в лодках. Их образ повторен, словно репризой – как эхо в лесу они подобны друг другу. Одинаковая поза, черные рясы. Удочки в руках. Не смотря на то, что слева старец, а справа юноша, они похожи друг на друга, ведь наблюдатель лишен возможности заглянуть в их лица.

Это и не нужно. Ведь картина не про людей, а про природу, про храм божий, которым становится целый мир, и в который человек может войти, если будет благоговейно молчать и не рушить то, что досталось ему от Бога. Крупные планы, легкость линий, кажущаяся непроработанность деталей – все служит для того, чтобы создать впечатление умиротворяющей тишины, в которой спрятаны ответы на все вопросы.

Молчание – ключ к ним. Молчи – и услышишь.

Описание картины Михаила Нестерова «Молчание» | источник

sochinenie-o.ru

Сочинения по картинам 5-9 класс

-

Иллюстрация к «Сказке о Золотом петушке» Билибина

(683)Картина известного русского художника Ивана Билибина, который один из первых рассмотрел проблему иллюстраций детской литературы. На сегодняшний день сложно представить себе книжку без картинок. Самые лучшие иллюстрации были нарисованы еще во времена развития детской литературы, но до сих пор пользуется популярностью.Эта картина является частью…

-

Иллюстрация к былине «Вольга» Ивана Билибина

(564)Билибин постоянно тяготел к иллюстрированию разного рода былин и сказаний. «Иллюстрация к былине Вольга» выполнена в орнаментальном графическо-декоративном исполнении, которая полностью основана на мотивах былин и преданий русского народа.Иллюстрация выполнена тушью подцвеченного акварелью, при этом стоит отметить, что Билибин смог выработать…

-

Иллюстрация к сказке «Белая уточка» работы Ивана Билибина

(698)Иллюстрирование «Белой уточки», ровно как и еще шести сказок, знаменательно тем, что Билибин смог разработать и активно внедрить в свое творчество особую технику рисунка – тушь, подцвеченную акварелью.Билибин был приверженцем использования русского орнамента в оформлении своих произведений. В связи с этим он часто посещал российские глубинки,…

-

Иллюстрация к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» работы Ивана Билибина

(644)Каждый из нас помнит чудесные русские сказки, которые он читал в детстве. Со временем они совершенно изменялись. Люди рассказывали их друг другу, добавляя что-то свое и этим существенно обогащая общее содержание. Сказки сначала не публиковались. Лишь в 17 веке, во второй его половине стали появляться книжки, которые именовались лубком.В них…

-

Описание иллюстрации Ивана Билибина к сказке «Иван-Царевич и жар птица»

(1112)Перед нами иллюстрация к знаменитой сказке. Билибин – настоящий мастер, сумевший передать особую красоту этого удивительного жанра. Сказки позволяют нам погрузиться в мир полный чудес. В нем травы. Звери и птицы умеют разговаривать. Человек их прекрасно понимает.Жар-птица – истинное волшебство. С такой героиней не сравниться ни одна птица. Ее…

-

Описание картины И. Грабаря Февральская лазурь

(589)И.Грабарь один из русских художников-живописцев 19-20 веков, его учителями были такие известные личности как И.Репин и П.Чистяков. Больше всего мастер любил изображать на своих полотнах несравненную красоту родных русских земель.Художник очень трепетно относился к истинно русскому дереву — березе, и именно ее очень часто можно встретить на…

-

Описание картины Сальвадора Дали «Мадонна Порт-Льигата»

(538)Будучи некогда неверующим, психика Гения кардинально изменилась, и он обратился в веру. Эти изменения сразу же выразились в его творчестве – странные образы объединились с христианскими мотивами в купе с мистицизмом.Он сотворил две версии полотна «Мадонна Порт-Льигата». В лике Богоматери прослеживаются черты его любимой супруги Галы, которую он…

-

Сочинение И. К. Айвазовский “Радуга”

(676)Иван Константинович Айвазовский – знаменитый русский живописец-маринист. В картине “Радуга” нашли отражение романтическое мировосприятие мастера, его восхищение необъятной, вечно изменчивой стихией моря. В центре внимания художника – тема кораблекрушения. Зрительно полотно можно разделить на две части. Задний план более мрачен, преобладают…

-

Сочинение по картине «Май 1945» А. и С. Ткачёвых

(899)Художники братья Ткачёвы, Сергей Петрович (1922) и Алексей Петрович (1925) приобрели значительную известность ещё в середине прошлого века.

Художники имеют многочисленные награды и звания. Ещё с 1948 г. они начали писать картины вместе, в две кисти — такое бывает не так часто, особенно соавторство на столь продолжительный период.

Военная тема занимает… -

Сочинение по картине 3. Е. Серебряковой «За туалетом. Автопортрет»

(588)Судьба талантливой художницы Зинаиды Васильевны Серебряковой сложилась счастливо и одновременно трагически. Родившись в семье Лансере-Бенуа, в которой было несколько поколений талантливых архитекторов, скульпторов, художников, Зинаида Васильевна не могла избрать иного занятия, не связанного с искусством. Счастливое детство, юность,…

Творческий путь художника

Михаил Васильевич Нестеров очень рано увлекся красками. Его работы высоко оценивались учителем рисования уфимской гимназии, где он учился с десяти лет. В московском реальном училище К. П. Воскресенского Михаил достаточно скоро стал «признанным рисовальщиком», что не пошло ему на пользу: отдавшись любимому увлечению и шалостям, он отстал по «серьезным» предметам и остался на второй год.

Следующей осенью отец художника Василий Иванович Нестеров, посоветовавшись с К. П. Воскресенским, отправляет сына в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. После успешных вступительных экзаменов Нестерова принимают в «головной класс». Однако он занимался усердно только поначалу, а спустя несколько месяцев «ударился» в «удалую жизнь», подружившись с более старшими соучениками. Пострадала учеба и в натуральный класс Михаила долго не переводили, хотя и замечали его способности. Любимым учителем Нестерова в МУЖВЗ был В. Г. Перов.

На четвертом году учебы Нестеров из-за болезни появлялся на занятиях все реже и реже. Ему казалось, что в училище ничего нового он больше не получит, а среди однокашников ходили слухи о «ласково принятом» в Петербургскую Академию Рябушкине.

Нестеров и его однокашники обратились за советом к «мэтру», Перову. Вот как об этом он писал:

В самом деле Академия Нестерову не дала того, чего он ждал. Он не понял метода петербургских педагогов и скучал в строгих классах Академии среди казенных мундиров профессоров. Растерянность овладевала Нестеровым, но он «продолжал ходить в классы, писать плохие этюды и рисовать такие же рисунки».

Со второго года обучения Михаил Васильевич копировал полотна старых мастеров в Эрмитаже и все меньше времени проводил в Академии. Его тянуло в Москву, «русскость» которой он глубоко почувствовал в «полуиностранном» Петербурге. Неудачливый студент планировал побег в родное училище, но его наставник Перов доживал последние дни своей жизни в подмосковных Кузьминках и без него возвращаться в училище не было смысла.

После летних каникул студент продолжил учебу в Академии, точнее продолжил занятия в Эрмитаже.

Копируя «Мадонну» Ван Дейка, он обратил на себя внимание «господина с министерской походкой». Этим господином был И

Н. Крамской. Познакомившись ближе, Крамской пригласил Нестерова к себе. Визиты к мастеру шли на пользу начинающему художнику. Крамской убедил Нестерова возвращаться в Москву и окончить училище.

Все знания, усвоенные молодым человеком в училище и Академии (от «мэтра» Перова, от рисовальщиков Евграфа Сорокина и Павла Чистякова), дали плоды впоследствии, после перехода к самостоятельной работе.

Нестерову предстояло найти собственную тему, свой стиль, без которого не может состояться крупный живописец.

Считая себя учеником Перова, он долго не мог обрести собственный стиль и несколько лет работал в русле жанровой живописи, привычной для передвижников.

Ранние работы художника «Старый да малый» (1887), «В Уфе» (1884) (среди них много эскизов) принято называть «Досергиевскими». Они несомненно говорят о его таланте, но все же выдают в художнике ученика, не нашедшего своего собственного пути.

К первым работам «Сергиевского цикла» относятся «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890) и картины, созданные до «Пустынника» (1888-1889).

Душевные муки после смерти жены подвигли его к напряженной работе, выбору собственного подхода.

Работы для заработка были для художника мукой. С 1885 до 1895 год Нестеров сотрудничал с разными изданиями в качестве иллюстратора, хотя эта работа не приносила ему удовольствия. Возвращаясь от нелюбимого дела к мольберту, он писал с удвоенным рвением, которое окупалось рождением бесспорных шедевров.

Переход мастера от «допортретного» творчества к «портретному» был обусловлен внутренними и внешними причинами. После революции тема «Святой Руси» не только утратила свою актуальность, но и стала невозможной. Художник чувствовал, что монахи, скрывающиеся в тиши северных лесов, выглядели бы фальшиво. Та Русь, которую он видел в 1890 году, закрывалась завесой истории. В ней не было места Сергию Радонежскому. Произошла смена от Руси созидателей, трудников и молитвенников к России деятелей. Переход к портретному жанру оказался с одной стороны попыткой быть созвучным эпохе, с другой – нежелание втискивать созидателей в новые исторические рамки.