Михаил Васильевич Нестеров Пустынник: Описание произведения

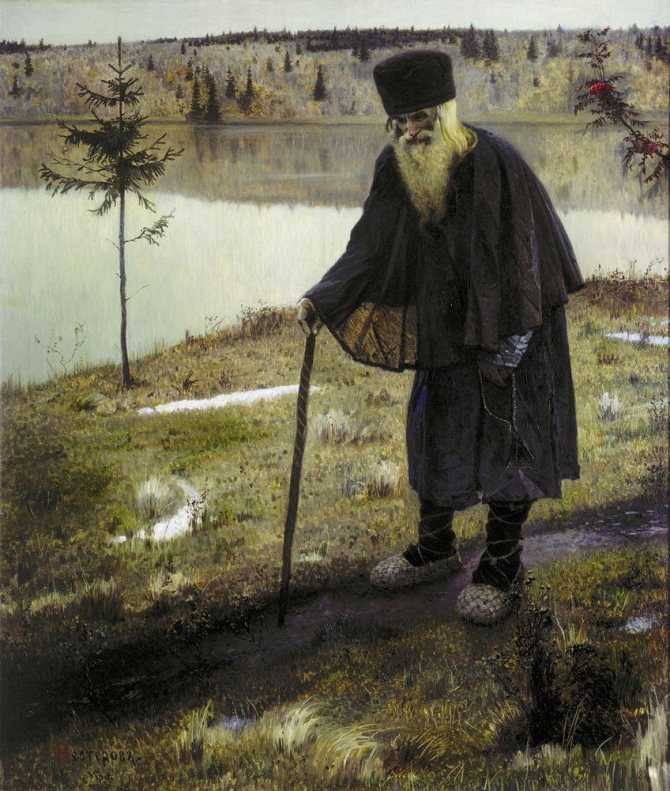

Отец Михаила Нестерова, купец из Уфы, когда увидел, что сын совершенно не приспособлен к купеческому делу, разрешил ему самому выбрать свой путь. Но при этом заявил, что признает в нем настоящего художника лишь тогда, когда его работу купит Павел Третьяков для своей коллекции. Первой картиной Нестерова, которую приобрел Третьяков, как раз и стал «Пустынник». Причем меценат и галерист купил полотно еще до начала XVII Передвижной выставки 1889 года, на которой «Пустынник» должен был быть представлен. Примечательно, что некоторые участники тоже написали картины на схожие темы. Например, Григорий Мясоедов изобразил пустынножителя. Правда, в лесу и летом. Увидев же работу Нестерова, бросился к своей картине и начал в ней что-то поправлять. А потом и вовсе снял ее с выставки. «Пустынника» считают шедевром даже те, кому творчество Нестерова чуждо.

Модель

Своего «Пустынника» Михаил Нестеров писал с конкретного человека – монаха Гордея, подвизавшегося в Троице-Сергиевой лавре. Он часто видел его на утренней службе, любовался его спокойным, добрым лицом. Но подойти и попросить «попозировать» не решался. А однажды на службе приметный старичок не появился. Нестеров принялся расспрашивать: «Кто он? Где он?». Художнику ответили, что то был отец Гордей, и он недавно помер. Кинулся к альбому, пытаясь зарисовать запомнившийся образ. Да ничего не вышло – не таким был монах Гордей. Но однажды, когда Нестеров вновь пришел к утрени в собор, он опять увидел своего монаха. Тут уж не стал испытывать судьбу дважды: сразу после службы принялся уговаривать отца Гордея ему позировать. Старичок оказался крепким и правильным. Все отнекивался, ссылаясь, что, мол, гордыня все это, не богоугодное занятие и грех. Нестеров от него не отставал, приводя в пример портреты митрополитов. Неужели, сами митрополиты уж такие грешники, раз разрешали с себя портреты писать? В конце концов, отец Гордей сдался. Нестерову хватило двух сеансов по два часа каждый.

Суриков и лик монаха

Лицо своего Пустынника Нестеров переписывал около двадцати раз. А виной тому… восхищение картиной Василия Сурикова. Да-да, именно восхищение. Сурикову так понравился создаваемый Нестеровым образ, что он посоветовал художнику «добавить живописи в лицо Пустынника». Мол, тогда картина и вовсе станет гениальной. И Нестеров добавил. В результате потерял то уникальное выражение лица монаха, которым так дорожил. Переписывал потом его раз за разом, пока не вернулся к устроившему варианту. После этого в ходу у Нестерова появилась поговорка: «Я не живописец. Я – художник!»

Елочка

Тоненькое деревце в левой части картины – особый штрих многих пейзажей Нестерова. Правда, на других картинах он предпочтет писать осинки (1, 2, 3). Елочка же на полотне «Пустынник» призвана показать хрупкость жизни и при этом ее вечную новизну и юность.

Время года

Пейзаж, изображенный Нестеровым, можно при невнимательном взгляде оценить как весенний: ранняя весна, когда снег еще не сошел с полей. Тем не менее, художник изобразил осень. И яркое указание времени года – ветка рябины с красными ягодами.

Два Пустынника

Нестерову настолько понравился образ Пустынника, что он написал две картины, где главенствует лицо монаха Гордея. На первой картине он изображен по колено, и это полотно хранится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Второй, главный, Пустынник – в Третьяковской галерее в Москве.

«Видение отроку Варфоломею» (1889-1890)

Замысел этого великого произведения возник у художника в Абрамцеве, в местах, овеянных памятью о жизни и духовном подвиге Сергия Радонежского. В житии Сергия (до принятия пострига его звали Варфоломей) повествуется, что в детстве он был пастухом. Однажды Варфоломею, посланному отцом в поле за пропавшими лошадьми, явился ангел, принявший вид таинственного монаха. Монах благословил отрока и спросил его, чего бы он хотел. Мальчик, подвергавшийся насмешкам из-за того, что не умеет читать, ответил:

Монах исполнил просьбу. В ознаменовании исполнения просьбы он дал отроку частицу просфоры (на картине инок держит в руках просфору из серебряного ковчежца) и предсказал ему судьбу великого подвижника, устроителя монастырей.

Нестеров с трудом нашел модель для отрока Варфоломея

Художнику было важно найти подходящее лицо, чтобы при взгляде на него зритель сразу угадал бы в нём тот «сосуд избранный», которым святой был от самого рождения. Нестеров нашел натуру случайно на деревенской улице

Это была хрупкая, болезненная девочка с широко открытыми глазами и «скорбно дышащим ртом». С этой девочки и был написан отрок Варфоломей.

В картине будто встречаются два мира. Хрупкий мальчик застыл в благоговении перед монахом, лица которого мы не видим. Над его головой сияет нимб – символ принадлежности к иному миру. Он протягивает мальчику ковчег, похожий на модель храма, предугадывая его будущий путь.

Самое замечательное в картине – пейзаж, в котором художник собрал все самые типичные черты русской равнины.

Пейзаж написан в краях, родных для Сергия Радонежского. Художник любил древний Радонеж. Речка, вьющаяся слева, представляет собой радонежскую Пажу.

Каждая травинка написана так, что чувствуется нестеровский восторг перед красотой Божьего творения.

Деревянная церковь с голубыми маковками является неотъемлемой частью этого величественного и умиротворяющего пейзажа.

А. Бенуа писал о картине:

Это признание говорит о том, что «фундамент» отношения к преподобному Сергию был заложен в душу художника в самом нежном возрасте. Работая над картиной, Нестеров изучал житийные и летописные свидетельства, переосмысливая образ Сергия. Сергий Радонежский изображен в работе еще не святым, а отроком Варфоломеем.

Это интересно

Еще до открытия Восемнадцатой передвижной выставки среди современников художника картина «Видение отроку Варфоломею» вызвала бурю негодования. Рьяно судили «Варфоломея» «правоверные передвижники» В. Стасов, Д. Григорович, Г. Мясоедов, А. Суворин. Они даже пытались отговорить П. М. Третьякова от приобретения картины. Стасов утверждал:

Третьяков, выслушав критика, всё же купил полотно. К счастью для русского искусства, самый известный отечественный коллекционер отличался независимостью суждений.

Из воспоминаний М. В. Нестерова:

Михаил Васильевич спокойно относился к нападкам на картину, понимая, что «Видение отроку Варфоломею» является главным трудом всей его жизни. Позже он не раз говорил:

«Видение отроку Варфоломею» Нестерова: история создания картины

Незатейливые срединнорусские пейзажи, с пожухлыми травами и тонкоствольными березками, трогательные и в то же время необъятные просторы стали называть «нестеровскими».

Меланхоличных хрупких девушек, чьи лица озарены внутренним светом, также завеличали «нестеровскими».

Особое, опять же «нестеровское», настроение было и в полотнах на религиозные сюжеты — за это художника ценили и приглашали расписывать соборы.

В «Видении отроку Варфоломею» живописец собрал все свои «фирменные» наработки. Что из этого получилось?

Сюжет

Сюжетным прототипом для картины стало жизнеописание Сергия Радонежского, который, будучи ребенком (звали его тогда Варфоломей), встретил святого старца.

Последний спросил отрока о его заветном желании и услышал: «Ныне прискорбна душа моя, так как учуся грамоте и не умею, ты же, отче святой, помолись за меня богу, чтобы я выучил грамоту».

Варфоломей — кроткий мальчик, покорно сложивший руки на груди, принимающий то, что дано свыше. Святой старец кажется неотделимым от природы: его фигура в темных одеждах словно сливается с деревом. Нимб его, едва заметный, вот-вот рассеется в воздухе.

Образ Сергия Радонежского был для Нестерова воплощением нравственного идеала чистой и подвижнической жизни. С ним связана тема одиночества, ухода от мирской суеты. Идеальным, по Нестерову, было состояния единения человека и природы, только в этом, по мнению художника, человек мог найти успокоение, очистить душу, обрести стойкость и смысл жизни.

Контекст

Первые наброски Нестеров сделал во время поездки в Италию. Позднее в окрестностях Троице-Сергиевой лавры он писал пейзажные зарисовки

Изначально художник продумывал вертикальную композицию — убрав часть пейзажа, живописец акцентировал внимание на фигурах

То, что в итоге картина написана горизонтальной, говорит о том, что Нестеров, по-видимому, понял, что не венчик над головой святого, а именно пейзаж должен воплощать чудесное.

Одухотворённая природа сливается с лирическим настроением героев и раскрывает их образы.

Закончив пейзажные зарисовки, Нестеров уехал в Уфу, где, несмотря на грипп, продолжил работать. «Я был полон своей картиной. В ней, в ее атмосфере, в атмосфере видения, чуда, которое должно было совершиться, жил я тогда», — вспоминал Михаил Нестеров.

Состояние его было опасным. В один из дней у Нестерова закружилась голова, он оступился, упал и повредил холст. Понадобился новый. Именно на нем было создано лучшее, по мнению самого Нестерова, полотно. Незаконченный вариант картины остался в Уфе.

Судьба художника

Михаил Нестеров родился в Уфе. Семья его было глубоко религиозной. С детства Мишу влекла природа, он был чуток к ее красоте и восприимчив к ее языку. Отец поддержал тягу сына к искусству и отправил в Москву учиться.

Первой значительной картиной был «Пустынник». После экспонирования ее на выставке передвижников о Нестерове заговорили как об одном из выдающихся живописцев того времени. Современники отмечали, как поразительно глубока внутренняя гармония, связывающая человека и природу в его картинах.

После «Видения отроку Варфоломею» (1889−1890) Нестерову впервые предложили расписывать храмы. Неуверенность, принять ли это предложение, в итоге была преодолена, и 22 года своей жизни художник отдал церковным росписям и иконам.

Религиозная тема, которая так прочно вошла в творчество Нестерова, сподвигла его на путешествие на Соловки. Монастырь, окруженный суровой природой, жизнь монахов, сильных духом, впечатлили художника. Долгое время в его картинах звучала тема блаженного общения верующего человека с природой.

Свои коррективы в творчество Нестерова, что ожидаемо, внесла революция 1917 года. 55-летнему художнику пришлось отказаться от тем, которые интересовали его в течение всей жизни, и переключиться на новый для себя жанр портрета.

Как правило, он не писал на заказ, работая только с близкими и хорошо знакомыми людьми. Его интересовали творческие люди в активном действии. За свои портреты он даже получил несколько наград и почестей от советского правительства, в том числе Сталинскую премию.

В 1938 году (Нестерову на тот момент было уже 76 лет) его арестовали и две недели продержали в Бутырской тюрьме.

Связано это было с тем, что его зять, юрист Виктор Шретер, был арестован по ложному доносу, обвинен в шпионаже и приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни.

Дочь художника Ольга Михайловна была отправлена в лагерь в Джамбул, откуда вернулась с инвалидностью.

До последнего дня Нестеров работал. Скончался от инсульта на 81-м году жизни с палитрой и кистью в руках.

Последние годы

Нестеров жил в эпоху исторических потрясений, выпавших на долю его горячо любимой России, без которой он себя не мыслил. Задела гроза и художника, и его семью. В 1938 году был обвинён в шпионаже и расстрелян зять живописца, муж его первой дочери. Ольгу сослали в Джамбул, откуда она вернулась с началом войны. Был арестован, к счастью, только на две недели, и Михаил Васильевич.

Прощальной картиной художника стала «Осень в деревне», написанная в 1942 году, в тревожное и полуголодное военное время. Пушкинские стихи звали старого и больного живописца к мольберту и любимой работе, а сирена о фашистском налёте – в бомбоубежище.

Писал художник и воспоминания – ведь в богатой на события жизни ему встречалось так много замечательных и известных людей. Книга «Давние дни» была издана в начале 1942 года и имела успех.

Художника не стало 18 октября 1942 года, причиной смерти был инсульт. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

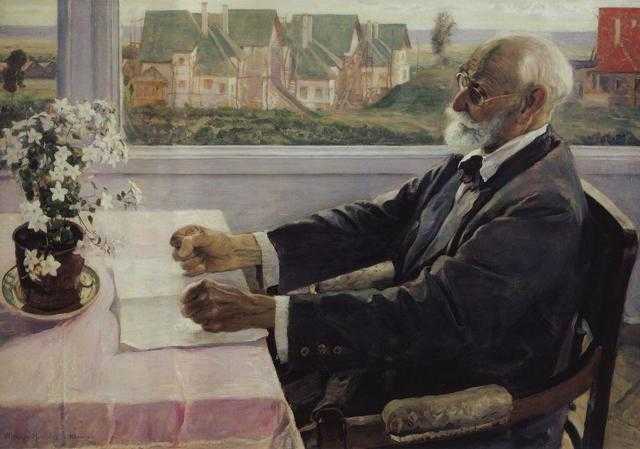

Нестеров портретист

До революции в творчестве художника портрет как жанр почти не существовал. Лишь единичные работы с образом близких: дочери Ольги, жены Екатерины, да ещё несколько значимых личностей (Горький, Толстой).

При советской власти на полотна художника пришёл самый цвет нации, её гордость. Это были выдающиеся деятели в самых разных областях: гений физиологии Иван Павлов, коллега и товарищ Виктор Васнецов, мастер монументальной скульптуры Вера Мухина и многие другие. Художник не раз подчёркивал, что пишет только хороших и симпатичных ему людей. Поэтому любой портрет из обширной плеяды знаменитостей кисти Нестерова не обезличенное или праздное изображение, а демонстрирующая характер портретируемого, яркая и прочувствованная работа мастера.

В 1941 году – Сталинская премия за портрет Павлова, написанный в 1935-м. Есть у художника и автопортреты, в графике и живописи, их около десятка. На заказ художник портреты не писал, дорожа независимостью, руководствовался только собственными желаниями и решениями.

«Великий постриг» (1898)

Появлению этой работы предшествовало событие, которое художник с грустью называл «молниеносной любовью». Летом 1897 года на Кавказе он познакомился с одной молодой певицей. Вскоре Нестеров представил свою возлюбленную как будущую жену семейству Н. А. Ярошенко. Спустя несколько месяцев из Тифлиса он получил письмо, в котором молодая девушка призналась ему в том, что не может составить его счастье.

Это полотно могло бы стать кульминацией своеобразного «романа в картинках», где роль главной героини играла бы русская женщина, напоминающая по складу своей души Катерину из произведения А. Н. Островского «Гроза». В виде цикла «роман в картинках» не удался, так как картины, входящие в его состав («За Волгой», «На горах», «В скиту», «Зима в монастыре»), не обладали равными художественными достоинствами.

Определенно в «Великом постриге» читается и завязка, и печальный финал романа.

Перед нами настоящее «бабье царство». Отсутствие мужчин подчеркивает полное отречение героинь от мирских радостей и страстей.

За высокими стенами скита жизнь идет по строгому распорядку. Во взглядах и жестах женщин угадывается смирение и обреченность. Молодые послушницы никого не замечают, отречение от мира для них болезненно. О неуверенном решении принять постриг говорят дрожащие руки, которые их не слушаются.

Слева растет хрупкая сосенка, напоминающая елочку из картины «Пустынник».

Сочинение по картине Нестерова Пустынник описание

Картина Михаила Васильевича Нестерова «Пустынник» была написана художником в 1888-1889 гг. Она принесла ему известность в широких кругах и позволила встать в один ряд с великими творцами той эпохи. На полотне можно увидеть ту целостность человека и природы, которая также была представлена и в дальнейших его работах. Несмотря на собственную уникальную атмосферу, в произведении четко прослеживается фирменный стиль художника. Глядя на картину, в голове возникает вопрос: Насколько глубока связь человека с природой?

На полотне изображен седой старик, медленно бредущий по берегу поздней осенью. Вдали виднеются редкие деревья, землю уже тронул первый снег. Трава почти желтая, а водная гладь до сих пор не покрыта льдом. Пустынник одет в потрепанную, старую, но при этом аккуратную одежду. Его лицо обрамляет седая борода, в руке трость, а на лице легкая улыбка. Одинокая елка уже почти зачахла, а гроздья красной рябины вот-вот опадут. Хоть погода холодная и серая, старец всё равно идет вперёд и упивается этим временем года, атмосферой уединения и тишины. Он знает, что скоро осенняя палитра сменится суровой белоснежной зимой.

Образ отшельника прост и понятен: неровно выточенная трость, промокшие лапти, длинные, тронутые временем волосы, и взгляд, в котором читаются мудрость и одухотворённость. Складывается впечатление, что этот старый человек перенес много испытаний, но всегда продолжал верить. И, в конечном итоге, его выбором стал отказ от мирских забот и воссоединение с матерью-природой. Улыбка скитальца говорит нам, что он по-настоящему счастлив. Счастлив быть в этом самом месте, проходить путь, который он выбрал, ведь он сейчас там, где должен быть – наедине с природой, в гармонии с самим собой.

На картине «Пустынник» преобладают довольно мрачные тона. Но когда всматриваешься в сам пейзаж, то осознаешь, что автор намеренно хотел подчеркнуть особую атмосферу поздней осени. Всё это, в сочетании с одухотворённым образом мудрого скитальца, передает умиротворенное настроение картины, показывает глубокую связь человека и природы.

Популярные сегодня темы

- Сочинение по картине Мика Морозов Серова 4 класс Серов Валентин Александрович, был превосходным мастером живописи. Его работы вызывали бурю эмоций у зрителя. Совсем недавно, я нашла работу Серова под названием «Мика Морозов».

- Сочинение по картине Свидание Маковского 4, 7 класс В далёком 1883, Владимиром Маковским была написана прекрасная картина под названием Свидание. Она вместила в себя тему обнищания и страданий бедного народа, а также заботу и силу материнской любви.

- Сочинение по картине Васнецова Снегурочка 3 класс Главный персонаж картины, — молодая девушка, названная автором Снегурочкой. Дело происходит зимой, по картине видно, что на улице очень холодно. Снег кажется рыхлым и скрипучим, сугробы выглядят очень глубокими

- Васнецов Когда смотришь работы Виктора Михайловича, то сразу переносишься в мир сказочной страны. Возможно, его произведения любят даже маленькие дети.

- Сочинение по картине Лоси Степанова 2 класс На картине изображен один из холодных зимних дней. Хмурое и неприветливое пасмурное небо нависает над полем, местами покрытым пожухлой прошлогодней травой, одинокими деревьями и снегом

sochinimka.ru

Популярные сочинения

- Сочинения по картинам Иванова Александр Андреевич Иванов был сторонником академизма, признан был при жизни. Он слыл трудолюбивым, жил скромно. Его главной темой для творчества была библия, истории их неё.

- Защита окружающей среды — сочинение рассуждение Защита окружающей среды, это комплекс мер, организованных на благо природы, от влияния отрицательных действий человека, выступающих в виде выбросов загрязнения экологии, почвы и воды

- Сочинение Глуповцы в Истории одного города (Характеристика и образ) Салтыкова-Щедрина по праву считают мастером сатирического гротеска. Лучшим доказательством этого служит его хроникальный роман «История одного города»

«Молчание» (1903)

Одной из лучших картин, рассказывающей о монашеской жизни, стало «Молчание», написанное Нестеровым параллельно с работой над «Святой Русью». Взору зрителя предстают две скользящие по заливу у подножия Рапирной горы на Соловках лодки. Внутренние связи – доминанты полотна – образуют четкий треугольник: две лодки и церковь на вершине горы. На берегу художник располагает еще один храм, тем самым символично иллюстрируя Церковь земную и Церковь небесную. К последней и держат свой путь седовласый старец и юноша. Однако в самой картине нет движения и динамики. Герои становятся частью природы, умиротворенной и затаившей дыхание перед чем-то великим.

Связь человека с Богом через общение с природой, созерцательная молитва и уход от мирской суеты подчеркивается и общим колоритом: легкое звучание сиреневого, желтовато-розового и серо-фиолетового оттеняют доминанту темного зеленого и черного.

Идеи «Молчания» впоследствии будет отражены в «Лисичках» (1914), «Старец. Раб Божий Авраамий» (1914-1916), «В скиту» (1915) и «Соловки» (1917).

Происхождение и детство

Родился 31 мая 1862 года в Уфе в религиозно-патриархальной купеческой семье. Из восьми детей оставалась одна девочка, когда появился на свет очень слабенький Миша. Родители готовились к худшему, но мальчик, к счастью, выжил. Мария Михайловна, дочь купца Ростовцева из Ельца, и Василий Иванович, человек прямой и уважаемый в обществе, родители Михаила, жили дружно. Отец занимался торговлей, но больше по долгу, чем по призванию. Любил читать, увлекался историей. Поэтому, хоть и надеялся передать сыну семейное дело, всё же поддерживал его гуманитарные увлечения и интерес к рисованию – мальчик с детства проявлял чуткое отношение к природе и художественное дарование.

Сочинение по картине Нестерова «Пустынник»

Михаил Васильевич Нестеров подарил нам очень много загадочных работ. Картина «Пустынник» стала ещё одним шедевром этого замечательного художника.

Первое чувство, которое возникает при рассмотрении этой работы — холод и пустота. Данная картина может быть даже опасна для неподготовленного зрителя. Человек с низким уровнем сознания рискует подключиться к низшему астральному плану.

Перед нами согбенный старец. Кем он окажется для нас во многом зависит от зрелости человека, смотрящего на сие произведение.

Кто же он, этот пустынник? Настоящий православный монах, спустившийся к нам с кавказских гор или же обычный колдун, странствующий в поисках дома?

Дорога к Царству Небесному узка и только в смиренном одиночестве можно дойти до Врат Бога. Здесь эта тема отражена очень явственно. Монах стоит на вечном перепутье.

В глубине картины он видит скромненькую ёлочку, стоящую перед гладью озёрной, по другую руку от него — красные плоды рябины. Путь, избранный старцем, ведёт его вперёд.

Его взгляд погружён в себя, на нём чёрные одеяния, свидетельствующие об отрешённости его к благам мира сего ради Высших Божественных Ценностей.

Мы видим, как по всей длине посоха нарезана спираль, являющаяся символом восхождения во Святом Духе.

В другой руке монах держит чётки, дабы соблюсти все правила аскетического образа действий и по чётким канонам своей духовной традиции читать священные молитвы или заклинания под счёт деревянных бусин.

Картина «Пустынник» приглашает нас к паломничеству, две ноги и посох странствующего монаха — образуют опору Триединства: Всевышнюю Силу, Мудрость и Любовь.

Вы сейчас читаете сочинение Сочинение по картине Нестерова «Пустынник»« Сострадание есть высочайшая форма человеческого существованияСочинение о малой родине »

«Философы» (С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский) (1917)

С. Н. Булгаков говорил об идее картины так:

Двойной портрет, написанный в конце лета 1917 года, стал некой вехой в судьбах мыслителей и в судьбе страны. Жизнь обоих героев после 1917 года сложилась трагично. В 1922 году Булгакова высылают из России на знаменитом «философском пароходе», после чего он оканчивает последние дни на чужбине. Флоренский, арестованный в 1934 году, погибает спустя три года на Соловках.

Булгаков изображен в «штатской» одежде, что удивляет тех, кто знает его как отца Сергия Булгакова. Дело в том, что священнический сан Булгаков принял в 1918 году и в конце лета 1917 года еще не был «отцом Сергием».

В образ Флоренского вложены неустанная работа мысли и глубокое смирение. В лице, в скорбных жестах, во всей фигуре отца Павла чувствуется напряженное вслушивание в гул надвигающейся эпохи.

Очевидно, что нестеровские герои, идущие опушкой по-осеннему пригорюнившемуся лесу, не ведут между собой разговор. Сказать им нечего, они остались при ощущении, что слова ничего не значат и н на что не влияют перед лицом умеющего свершаться «русского апокалипсиса».

В этой картине представлено три «зримых» действующих лица: Флоренский, Булгаков и пейзаж, который олицетворяет собой «немеркнущую Россию», пребывающую в «сообщении» с горним миром. И есть «незримый», но «ощутительный» персонаж – время.

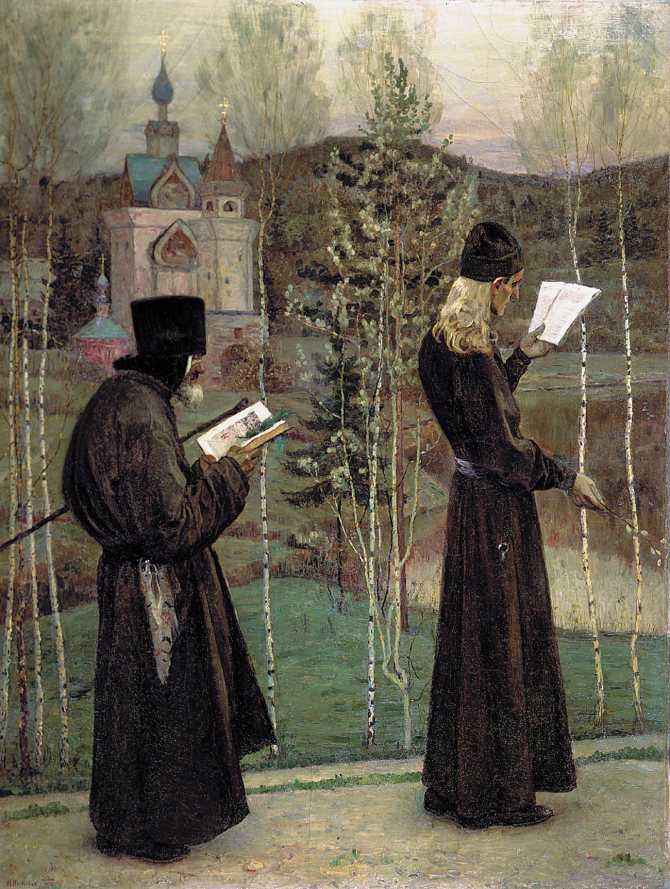

«Под Благовест» (1895)

Еще одной картиной, которую художник написал в окрестностях Сергиева Посада, станет «Под Благовест». На первом плане зритель видит двух монахов, читающих Часослов и бредущих вдоль поросли молоденьких березок. В лучах заходящего солнца горят кресты храма. Монахи настолько углубились в чтение, что не обращают внимания на красоту природы, которая просыпается от зимнего сна. Художник вкладывает в руки молодого инока веточку вербы, сообщая тем самым, что великий праздник Воскрешения Христова совсем скоро.

Кажется, что и в природе, и в людях, изображенных на картине, не осталось ничего земного, а все происходящее проникнуто тишиной спасительной молитвы.

Популярные сочинения

- Сочинение Великодушный человек Великодушие часто ассоциируют с отзывчивостью, готовностью бескорыстно помочь другому. Однако это понятие гораздо шире и включает многие другие положительные качества.

- Сочинение на тему Летний дождь Школьные занятие подошли к концу, начались долгожданные каникулы, а сними и жаркое лето. Лето чудесная пора, которая открывает большое количество возможностей для отдыха

- Сочинение Какого человека можно назвать добрым Кто является добрым человеком? Где найти такого человека? Этот человек будет совершать добрые дела, окажет поддержку, защитит от неприятностей и не просить ничего взамен

Первое путешествие за границу

Вырученные за «Пустынника» деньги позволили художнику впервые отправиться в Европу. Музеи, архитектура и природа ошеломили молодого живописца. Позже, вспоминая своё упоение, он удивлялся, «как сердце не разорвалось от восторгов и сладкого томления». В путешествии художник написал «Остров Капри», делал множество набросков. Примечательно, что с течением времени в его зарисовках всё чаще проглядывались русские пейзажи и темы – Нестерова влекла родина. Здесь, вдали от неё, художник остро почувствовал свою причастность к Руси и долг перед ней. Нравственное совершенство и духовный подвиг русского человека как художественная тема выходила на первый план в творчестве живописца.

Популярные сочинения

- Сочинение на тему Порядочный человек Несколько дней назад мама рассказала отцу о том, как стала свидетельницей интересной ситуации. На автобусной остановке у женщины из сумочки выпало несколько денежных купюр.

- Сочинение Характеристика и образ Муму (5 класс) Муму – главная героиня одноимённого рассказа Ивана Сергеевича Тургенева. Трагическая история

- Сочинение-описание по картине Осень. Охотник Левитана (8 класс) Картина «Осень. Охотник» была написана великим русским художником, мастером пейзажа – Исааком Левитаном. Данная работа изображена в жанре пасторали, что значит изображение мирной сельской жизни, простых людей.

Сочинение по картине Пустынник — Михаил Нестеров

Мы видим, что на картине изображен дедушка, можно предположить, что он странник, которому надоела повседневная суета, и он ищет уединения для молитвы. Он становится скитальцем, и его фигуру нельзя рассматривать отдельно от окружающей его среды.

Странник слегка наклонил голову, движется вперед. Он задумчив. Не замечает ничего вокруг.

Он как будто нашел общий язык с природой и пытается прислушаться к тому, что ему посоветует травинка или веточка березки. На лице у него счастье, но не такое как обычно. Обычно счастье так проявляется у детей, искренне, без подвоха.

Мне кажется старец даже рад морозу и первому, выпавшему пусть и немного, снегу.

От картины веет добротой, эту доброту можно сравнить лишь с добротой, которая веет от икон.

Туловище человека согнуто, наверно, потому что с годами спина начинает болеть и приклоняет человека к земле, но складывается впечатление что старца это не волнует, перед ним как будто остановилось время и вся суетная жизнь. Он не ищет ничего он спокойно бредет вперед, все что ему нужно, ему способна дать природа.

Мне непонятен сюжет этой картины, складывается впечатление, что человек ушел от родных, как будто умирать. Как бывает с животными, которые уходят умирать в другое место. Даже не смотря на то, что природа может дать ему уединения, еду и ночлег, он уже не в том возрасте, что бы все это принять.

О стариках нужно заботиться и проявлять уважение к возрасту, не позволять бездумно собрать вещи и направится в неизвестную путь-дорогу. А еще необходимо показывать свою любовь, ведь мудрость, которую они накопили с годами, способны передать нам, в советах. Только старшее поколение способно научить нас терпению, доброте и бескорыстности, которой в наше время не пользуется никто.

(1

Сочинение по картине Нестерова «Пустынник»

Полотна Михаила Нестерова полны искренности, правдоподобия и некой нравственной чистоты. Смотря на его работы, человек обретает гармонию с самим собой, морально и физически успокаивается.

Самой его умиротворенной картиной, буквально заражающей смотрящего на нее тишиной и покоем, можно определенно точно назвать его «Пустынника». Эта работа создавалась с 1888 по 1889 года. Она является одним из ранних полотен художника, но при этом первой значительной работой. Именно эта картина раскрыла самобытность Нестерова, его непревзойденное умение передавать собственные чувства, гармонично вплетая их в изображение природы и людей.

Тема, к которой обратился художник, была далеко не новой. О религии, затворничестве, выборе жизненного пути размышляли в своих работах многие поэты и писатели, художники и скульпторы. Но у всех них образ пустынника принимал некую официальную оценку либо описывался слишком критически, с укором за то, что человек выбрал уход от мирской жизни и всех ее забот. Нестеров же первым искренне с тонким поэтическим чувством сумел описать человека, решившего отказаться по ряду причин от страстей жизни в миру и нашедшего покой в одиночестве и уединении с природой.

Учитель проверяет на плагиат? Закажи уникальную работу у нас за 250 рублей! Напишем в течение дня!

Связаться с нами:

Образ старца, изображенный на холсте не придуман. Он писал старика с монаха Гордея из Троице-Сергиевой лавры. Художник случайно встретил служителя церкви и не смог более забыть его по-детски искренней улыбки, адресованной ему, прохожему

Позже Нестеров упоминал, что внимание привлек и взгляд старца, бездонный, глубокий, искренний, являющийся отражением такой же чистой и безграничной души

Зритель попадает на опушку леса и случайно встречает странника. Тот чуть наклонил голову и будто пытается расслышать то, что шепчет ему рябина, трава, растущая по обе стороны тропинки. Лицо старца светится подлинным счастьем. Глаза наполнены добротой и даже тихим восхищением. Он безгранично рад первым снежинкам, легкому морозу, первым приготовлением природы к зимнему сну. Природа впадает в некое смирение и тишину, подобно тому, как живет пустынник.

Года, не жалея, сгорбили спину старика, но он будто не замечает ушедших лет, суеты внешнего мира. Он живет гармонично с окружением, ему хорошо быть таким, какой он есть. Одет старец предельно просто. Ему не нужно тащить за собой множество вещей. Ведь все, что необходимо для жизни, дарует ему природа: это еда и кров.

Новой здесь оказалась не только манера подачи пустынника, но и окружающий его пейзаж, такой же тихий и одухотворенный. Зритель не встречает ярких пятен, движения, он серый и пустой из-за надвигающихся холодов, но при этом непревзойдённо поэтичный. Глазу зрителя видны редкая елка и красная рябина – главные герои пейзажей Нестерова. Автор воспринимал их исключительно как живых, как главных составляющих русской природы. В обилии коричневых и сероватых тонов полотна заметно влияние живописи передвижников, но все же это уже воплощение никем не повторенного личного мира Святой Руси Нестерова.

На заднем фоне художник изобразил огромную тихую реку и поредевший лес. Кажется, что это те самые места, которые художник изобразит позже на картине «Осенний пейзаж».

Художнику удалось показать нерушимое единство человека и природы. Покоем и гармонией веет от полотна. И это состояние предается зрителям, заполняя их души светлой радостью.