ВведениеИ.И.Шишкин в собрании Казанского музея. (Живопись. Графика.)

Ива́н Ива́нович Ши́шкин (1832—1898) — русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравёр-аквафортист. Академик (1865), профессор (1873), руководитель пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств. Член-учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. Иван Шишкин родился 25 января (13 по ст. стилю) 1832 года в городе Елабуга Вятской губернии. Происходил из древней вятской фамилии Шишкиных, был сыном купца Ивана Васильевича Шишкина (1792—1872). В 12 лет был определён в ученики 1-й казанской гимназии, но, дойдя в ней до 5-го класса, оставил её и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (1852—1856). Окончив курс этого заведения, с 1857 продолжал своё образование в Петербуржской Академии Художеств (1856—1865), где числился учеником профессора С. М. Воробьёва. Не довольствуясь занятиями в стенах академии, усердно рисовал и писал этюды с натуры в окрестностях Санкт-Петербурга и на острове Валааме, благодаря чему приобретал все большее и большее знакомство с её формами и умение точно передавать её карандашом и кистью. Уже в первый год пребывания его в академии были присуждены ему две малые серебряные медали за классный рисунок и за вид в окрестностях Санкт-Петербурга. В 1858 году он получил большую серебряную медаль за вид на Валааме, в 1859 году — малую золотую медаль за пейзаж из окрестностей Санкт-Петербурга и, наконец, в 1860 году — большую золотую медаль за два вида местности Кукко, на Валааме. Приобретя, вместе с этой последней наградой, право на поездку за границу в качестве пенсионера академии, он отправился в 1861 году в Мюнхен, посещал там мастерские известных художников, между прочим, мастерские Бенно и Франца Адамов, пользовавшихся большой популярностью анималистов, а затем, в 1863 году, перебрался в Цюрих, где, под руководством профессора Коллера, считавшегося тогда одним из лучших изобразителей животных, срисовывал и писал последних с натуры. В Цюрихе попробовал впервые гравировать «царской водкой». Отсюда он сделал экскурсию в Женеву с целью ознакомиться с работами Диде и Калама, а потом переехал в Дюссельдорф и написал там по заказу Н. Быкова «Вид в окрестностях Дюссельдорфа» — картину, которая, будучи прислана в Санкт-Петербург, доставила художнику звание академика. За границей, помимо живописи, он много занимался рисунками пером; произведения его в этом роде приводили в удивление иностранцев, и некоторые были помещены в Дюссельдорфском музее рядом с рисунками первоклассных европейских мастеров. Затосковав по отечеству, в 1866 году вернулся в Санкт-Петербург до истечения срока своего пенсионерства. С той поры он нередко предпринимал путешествия с художественной целью по России, почти ежегодно выставлял свои произведения сначала в академии. После того как учредилось Товарищество передвижных выставок, на этих выставках производил рисунки пером. С 1870 года, примкнув к образовавшемуся в Санкт-Петербург кружку аквафортистов, принялся снова за гравирование «царской водкой», которое уже не покидал до конца своей жизни, посвящая ему почти столько же времени, сколько и живописи. Все эти работы с каждым годом увеличивали за ним репутацию одного из лучших русских живописцев пейзажа и бесподобного, в своём роде, аквафортиста. Художник владел усадьбой в деревне Выра (ныне — Гатчинский район Ленинградской области). В 1873 году академия возвела его в звание профессора за приобретённую ею мастерскую картину «Лесная глушь». После вступления в действие нового устава академии, в 1892 году был приглашён руководить её учебной пейзажной мастерской, но, по различным обстоятельствам, исполнял эту должность недолго. Он умер скоропостижно в Петербурге 8 (20) марта 1898, сидя за мольбертом, работая над новой картиной.

Пейзаж Шишкина «Дубовая роща»

В числе самых жизнерадостных картин, написанных Шишкиным, «Дубовая роща» занимает одно из главных мест. Величественность и мощь вековых дубов переданы со всей силой живописного реализма. Роща залита солнцем, освещающим и грандиозные стволы, и изогнутые ветви, и пышные кроны, и травяной ковёр.

Некоторые ветви исполинов засохли, на стволах заметны раны, но эти дубы воплощают несгибаемую силу, зрелую красоту природы. Чувствуется бурление жизненных соков в стволах, слышится шелест густых крон, переговаривающихся друг с другом. Становится ясно, что эти великаны простоят ещё века. Это плотно называют символом русской природы и русской души.

Это полотно мастер писал… тридцать лет! Несмотря на такой долгий путь от замысла к результату, создаётся впечатление, что «Дубовая роща» написана на пленэре: настолько удачно переданы не только детали, но и летняя атмосфера пейзажа.

Популярные сегодня темы

В центре картины изображен букет веселых лесных колокольчиков. Он огромный, пышный, занимает практически все окно, поэтому в дом заглянуть нельзя. Художник использовал несколько цветов

Сочинение по картине Сирень в корзине Кончаловского 5 класс

Многочисленные свои работы художник посвящал сирени, о которых свидетельствует многочисленные натюрморты. В центре картины изображена плетеная корзина, в которую помещен великолепный букет сирени.

Сочинение по картине Ромадина Первое цветение 7 класс

Изображение картины как мы видим, включает весеннее время года, на картине преобладают блеклые и неясные краски, земля только недавно освободилась от зимнего покрывала

С самого рождения Константина Егоровича Маковского окружала атмосфера творчества деятелей русского изобразительного искусства. Отец его, Егор Иванович, нередко принимал в гостях множество широко известных живописцев

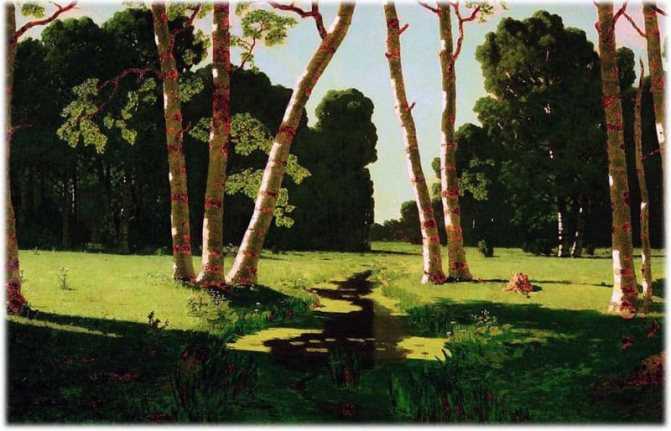

«Берёзовая роща»

— картина русского художника Исаака Левитана (1860-1900), написанная в 1885-1889 годах. Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи . Размер картины — 28,5 × 50 см .

Подробнее об экспозиции

Всего посетители могли увидеть более 200 произведений мастера:

- часть постоянной экспозиции галереи;

- полотна из ее фондов;

- работы мастера, постоянно хранящиеся в Русском музее;

- полотна из частных и музейных собраний зарубежных стран и России.

Трудно перечислить все те картины Шишкина с названиями, которые вызвали наибольший интерес у публики. Ведь каждое полотно художника — это часть его внутреннего мира, отражение его таланта и самобытности.

Иван Иванович Шишкин любил русскую природу, можно даже сказать, что он испытывал чувство благоговения перед ней. Картина «Полдень. Окрестности Москвы. Братцево» появилась в 1866 году. Это полотно рисует перед зрителями удивительно самобытную природу, которая благодаря таланту живописца кажется по-настоящему живой. Изображение людей на картине представляется второстепенным, более важная роль поручена мастером небу.

В 1878 году Шишкин написал знаменитую «Рожь». Это масштабное полотно не только восхищает искренней любовью художника к природе, но и глубиной мысли истинного философа. Изображенные деревья напоминают колоны древнерусских храмов или исполинов, охраняющих богатство родной земли.

Полотно «Дебри» датируется 1881 годом. В этой картине нашли отражение личные переживания и эмоции живописца. Это полотно — своего рода философское послание художника миру. Кто-то видит здесь исключительно мрачные тона и предчувствия неотвратимой беды, а кто-то — природу, замершую в ожидании нового, лучшего дня.

Картина «Кама» появилась в 1882 году. Здесь снова недвусмысленно читается восхищение художника русской природой. Загадочное небо предстает здесь словно сказочный полог над благодатной землей, а вода кажется чем-то настолько красивым, что даже бесконечно далеким от реальности.

Пожалуй, одна из самых знаменитых работ художника — «Утро в сосновом лесу», написанная в 1889 году. В зале картин Шишкина в Третьяковке это полотно экспонируется постоянно. Сосновый лес на картине невероятно реалистичен, в чем-то даже напоминая цифровое фото, благодаря тщательно прописанным деталям. Не менее правдоподобными воспринимаются и четыре обитателя бора, занятые своими делами.

Созданное в 1890 году полотно «Зима» в полной мере передает потрясающее чувство спокойствия и умиротворенности, которое испытывает человек, оказавшийся посреди зимнего леса. Кажется, что в следующее мгновение пейзаж оживет и явственно послышатся лесные звуки.

Хранит немало работ знаменитого художника. Картина «На севере диком» не только стала частью выставки, но и постоянно находится в собрании музея. Полотно датируется 1891 годом и является частью иллюстраций для издания стихотворений Лермонтова. Собственно, в название картины и вынесено название одного из произведений поэта.

В Третьяковской галерее постоянно выставлены и «Лесные дали» (1884 год). Это полотно передает невероятную масштабностью и незыблемость силы русской природы.

Зал картин Шишкина непременно посещают все гости музея. Ведь коллекция картин великого русского художника, собранная здесь, потрясает своей полнотой и уникальностью. Творчество художника не исчерпывалось живописью, он увлекался профессиональной фотографией. Экспозиция в Третьяковке дала заинтересованной публике возможность увидеть и личные вещи мастера, которые помогали ему в формировании собственного стиля и яркой творческой индивидуальности.

Обновлено: 16.10.2020

103583

Сочинение по картине А.И. Куинджи «Березовая роща»

Все материалы с раздела: Сочинения по картинам для 6 класса

Вариант 1Сочинение по картине Куинджи «Березовая роща» с планом, 6 класс

План:

- Куинджи и его «Березовая роща»

- Описание картины

- Мое отношение к картине

Русский художник-передвижник Архип Иванович Куинджи написал свою картину «Березовая роща» в тысяча восемьсот семьдесят девятом году, выразив в ней всю свою любовь к русской природе. «Березовая роща» является самым известнымпроизведением художника и принесла ему всемирную славу.

Картина изображает летний полдень. Кажется, будто художник вышел из чащи леса и смотрит на залитую ярким полуденным солнцем поляну. День стоит ясный и безветренный. Не всколыхнется ни один листок, ни одна травинка. Природа как бы застыла в неподвижности. Небо чистое, безоблачное и такое прозрачное, какое бывает в самом начале лета. Об этом говорят свежая яркая зелень травы и листьев на ветвях берез.Белые вкрапления лесных цветов на лужайке тоже напоминают о том, что на картине показан первый месяц лета июнь. Полотно делит на две части заболоченный лесной ручей, протекающий через всю поляну. По его берегам растут белоствольные березы. Это символ русской природы. Их изумрудные листья контрастируют с темной зеленью лесного массива на заднем плане. Благодаря этому, картина кажется ярче. Обостряется ощущение солнечного света. Художник изобразил лес без подробностей. Ветви деревьев в нем густо переплетены между собой, стволы еле прорисованы.Это создает впечатление густой, непроходимой чащи. Особоенастроение картине придает игра светотени, которую использовал художник при написании этого шедевра.

Мне нравится эта картина. Она приносит чувство радости и умиротворения. Глядя на нее, полностью окунаешься в красоту природы родного края.

Вариант 2Сочинение по картине Куинджи «Березовая роща», 6 класс

Русский живописец Архип Иванович Куинджи написал в своей жизни немало картин. Но «Березовая роща» стала его самым известным и самым любимым произведением. Впервые она появилась на выставке художников-передвижников и произвела огромное впечатление необычностьюманеры исполнения. Художник решил поиграть красками при помощи приема светотени. Это придало произведению свое особое, неповторимое настроение.

На первом плане мы видим освещенную солнцем лесную лужайку в летний полдень. Голубое безоблачное небо говорит о том, что день выдался тихий и безветренный. Природа застыла в безмолвии. Даже лесной ручей, покрытый ряской, производит впечатление неподвижности. Он пересекает поляну и как бы делит картину пополам. Отражающийся в нем прямой полосой лес и яркий треугольник неба придают картине оттенокгеометричного изображения. Летний зной освежает яркая зелень листьев берез и травы. Она резко контрастирует с темно-зеленой массой остального леса, благодаря чему отчетливей воспринимается солнечный свет. Белоствольные березки насквозь пропитаны этим светом. Лужайка заканчивается плотным лесным массивом. Художник не прорисовывал отдельные элементы ветвей и листьев.Но все же лес кажется настоящим из-за многообразия оттенков зеленого цвета.

Картина мне нравится своей красотой и спокойствием.

Рекомендуем также ознакомиться:

Все материалы с раздела: Сочинения по картинам для 6 класса

Работы художника

Лесная глушь

Начало 1870-х годов — время расцвета в творчестве Шишкина. Он полон сил и замыслов, он участвует в художественном движении, которое, как всем тогда казалось, перевернёт понятия о живописи, изгонит из неё затхлую омертвелость академических форм. Об этой работе много говорили — именно за неё Шишкин в том же году получил звание профессора; это было заслуженным знаком общего признания, почти славы.

Дождь в дубовом лесу

1890-е годы — кризисные для передвижников. В это время их пытались «задвинуть» на второй план художники, исповедовавшие новые идеи. Многие не сумели понять необходимость перемен. Но Шишкин умел меняться. Художник заинтересовался изображением атмосферных состояний и передачей световоздушной среды, не изменяя при этом своему творческому принципу цельности видения предметной формы. «Дождь в дубовом лесу» — лучшее тому подтверждение.

Корабельная роща

Шишкин написал «Корабельную рощу» в год своей смерти. Картина словно суммирует все достоинства шишкинской творческой манеры, свидетельствуя о том, что и в старости художник нисколько не утратил твердости руки, зоркости взгляда, способности к типизации при сохранении точности фактуры и деталировки. Картина является прощанием с миром, прощанием с родной землёй, с прикамскими просторами, в которых он всегда черпал силу и вдохновение.

Рожь

Шедевр экспонировался на VI передвижной выставке среди других замечательных работ соратников. Но все они уступали «Ржи». Тему художник нашёл на родине, во время поездки в Елабугу в 1877 году. На карандашном наброске Шишкин написал «Эта» — этот набросок и стал основой полотна. Его содержание, его основная идея раскрыта художником в краткой записи, сделанной на одном из эскизов: «Раздолье, простор, угодье. Рожь. Божья Благодать. Русское богатство».

Литература[ | ]

- Бенуа А. Н. История русской живописи в XIX веке. — М.: Республика, 1995. — 448 с. — ISBN 5-250-02524-2.

- Воронова О. П. Куинджи в Петербурге. — Л.: Лениздат, 1986. — 240 с. — (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде).

- Гомберг-Вержбинская Э. П. Передвижники. — Л.: Искусство, 1970. — 236 с.

- Ефимова А. А. Малоизвестные страницы из жизни и творчества А. И. Куинджи // Третьяковская галерея. — 2020. — № 3. — С. 70—95.

- Зименко В. М. Архип Иванович Куинджи. — М.—Л.: Искусство, 1947. — 32 с.

- Мальцева Ф. С. Пейзаж // В книге «История русского искусства», т. 9, кн. 1, ред. И. Э. Грабарь, В. С. Кеменов, В. Н. Лазарев. — М.: Наука, 1965. — С. 362—444.

- Мальцева Ф. С. Мастера русского пейзажа. Вторая половина XIX века. Часть 2. — М.: Искусство, 2001. — 176 с. — ISBN 9785210013439.

- Манин В. С. Куинджи. — М.: Изобразительное искусство, 1976. — 208 с.

- Манин В. С. Архип Иванович Куинджи. — Л.: Художник РСФСР, 1990. — 160 с. — (Русские живописцы XIX века). — ISBN 5-7370-0098-2.

- Манин В. С. Архип Куинджи. — М.: Белый город, 2000. — 64 с. — (Мастера живописи). — ISBN 5-7793-0219-7.

- Неведомский М. П., Репин И. Е. А. И. Куинджи. — М.: Сварог и К, 1997. — 394 с. — ISBN 5-85791-022-6.

- Петинова Е. Ф. Русские художники XVIII — начала XX века. — СПб.: Аврора, 2001. — 345 с. — ISBN 978-5-7300-0714-7.

- Петров В. А. Архип Иванович Куинджи // Архип Иванович Куинджи. 1842—1910. К 150-летию со дня рождения. Каталог / В. А. Петров, Г. С. Чурак. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 1992.

- Рогинская Ф. С. Товарищество передвижных художественных выставок. — М.: Искусство, 1989. — 430 с.

- Рылов А. А. Воспоминания. — М.: Государственное издательство, 1954. — 306 с.

- Сорокин В. В. Памятные места на древней дороге в село Высокое (часть 2) (рус.) // Наука и жизнь. — 1991. — № 3. — С. 88—91.

- Сорокин В. В. По Москве исторической. — М.: Тончу, 2006. — 464 с. — ISBN 5-98339-025-2.

- Стасов В. В. Художественные выставки 1879 года // Избранные статьи о русской живописи. — М.: Детская литература, 1968. — С. 152—170. — 256 с.

- Чурак Г. С. Чарующий мир Куинджи // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 15—38. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Архип Куинджи из собрания Русского музея / И. Н. Шувалова. — СПб.: Palace Editions, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-93332-526-0.

- Государственная Третьяковская галерея — каталог собрания / Я. В. Брук, Л. И. Иовлева. — М.: Красная площадь, 2001. — Т. 4: Живопись второй половины XIX века, книга 1, А—М. — 528 с. — ISBN 5-900743-56-X.

- Государственный Русский музей — Живопись, XVIII — начало XX века (каталог). — Л.: Аврора и Искусство, 1980. — 448 с.

- Государственный Русский музей — каталог собрания / Г. Н. Голдовский, В. А. Леняшин. — СПб.: Palace Editions, 2020. — Т. 6: Живопись второй половины XIX века (К—М). — 176 с. — ISBN 978-5-93332-565-9.

- Летопись жизни и творчества Архипа Ивановича Куинджи // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 318—347. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Переписка И. Н. Крамского: И. Н. Крамской и П. М. Третьяков, 1869—1887 / С. Н. Гольдштейн. — М.: Искусство, 1953. — 458 с.

- Притяжение земли // Архип Куинджи. — М.: Государственная Третьяковская галерея, 2020. — С. 63—120. — 360 с. — ISBN 978-5-89580-222-9.

- Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. 1869—1899 / В. В. Андреева, М. В. Астафьева, С. Н. Гольдштейн, Н. Л. Приймак. — М.: Искусство, 1987. — 668 с.

Описание картины Архипа Куинджи «Березовая роща»

Березовая роща. Архип Куинджи, 1879 год, Третьяковка. Фото: https://ru.wikipedia.org

| Название | Березовая роща |

| Страна, художник | Россия, Архип Куинджи |

| Год | 1879 |

| Жанр | пейзаж |

| Где хранится | Государственная Третьяковская галерея, Москва |

| Материалы | холст, масло |

Картину Архип Куинджи написал в тысяча восемьсот семьдесят девятом году. В отличие от остальных своих работ, «Березовая роща» изображена, как бы декоративно, не совсем реально, чуть сказочно.

Простой и незамысловатый сюжет завораживает своей непринужденной живостью и душевностью. На картине солнечный день на просторной лесной опушке. Между деревьев не торопясь течет узкая спокойная речушка, больше напоминающая широкий ручей.

По берегам ручейка кое-где растет молодой камыш, еще не очень высокий и густой. Похоже, что где-то рядом находится родничок, и именно оттуда, не торопясь, через весь лес проложил свой путь ручей.

В воде местами плавает ряска, она спокойная и прозрачная. На переднем плане картины березы старые и высокие, их густая шевелюра отбрасывает на землю большую тень, в которой можно легко полежать и остыть от полуденного палящего солнца.

В картине мало конкретных деталей, скорее она просто образ березовой рощи. Вдаль по просеке утекает медленный ручей и теряется в глубине картины. Он разделяет рощу на два густых отдельных березовых леса. Их зелень густая и сочная.

Картине предшествовали несколько десятков этюдов и набросков в поисках задуманной мастером композиции.

Художника по праву называют мастером света. В этой картине художник также изобразил игру светотени. Яркими белыми вкраплениями освещает солнце стволы красавиц березок, растворяясь в их кронах, падает на землю прохладной тенью. Зеленая травянистая лужайка открыта солнечному дню, густая зелень рощи, с легким шуршащим шелестом листвы.

И даже в безоблачное лазурное небо, кажется упало немного зелени от леса и поляны. Чуть заметной зеленцой отражает оно все то, что видит под собой на земле. Оно вдыхает этот сказочный березовый лес, эту полянку и этот неторопливый ручей в просеке.

Сочинения

Куинджи Архип Иванович — талантливый художник, которого называли автором тени и света. Чтобы понять, почему его так называли, нужно просто посмотреть на его картины, от которых исходит яркий свет, в то время как с другой стороны присутствуют тени. Прекрасным примером работы, где можно увидеть игру света и тени является картина Архипа Куинджи Березовая роща. Ее репродукцию мы сегодня изучали на уроке, и теперь напишем сочинение по работе художника, сделав ее описание.

Картина Березовая роща

Полотно под названием Березовая роща — это признанный в мире шедевр пейзажной живописи, написанный в 1879 году. Композиция картины незамысловатая, но при этом очень интересная. Она придает зрителю романтического настроения и позволяет утонуть в лучезарном солнечном дне. Что же мы видим на картине Куинджи?

Описание картины

Когда смотришь на репродукцию картины, замечаешь солнечный свет, который озаряет все вокруг, согревая своим теплом деревья, землю и всех жителей березовой рощи. Лишь на переднем плане мы видим тень, которая падает от отдельно стоящих берез, что группами собрались на полянке. Кажется, будто они сбежали из леса и кружат в танце, веселясь и радуясь теплому солнечному дню. Кроны этих прекрасных стройных деревьев мы не видим, так как автор их срезал, тем самым показывая, насколько они высокие. Березы тянутся своими ветвями к небу, а по их теням мы понимаем, что они настолько густые, что с легкостью могут обеспечить каждому прохожему место отдыха. Если бы я в это время оказалась в березовой роще, я бы с удовольствием прилегла возле одной из них, и наблюдала бы за красивой русской природой, вдыхая свежие ароматы и слушая щебет птичек. Рассматривая картину, мы замечаем, как полянку разделяет на две части ручей, что стремительно убегает вдаль, к густому лесу.

Если говорить о цветовой гамме, то Куинджи использует зеленый, белый и голубой цвета. При этом картина не кажется бедной. Несмотря на небольшое количество красок, картина очень насыщенная, ведь писатель сумел изобразить самые разнообразные оттенки зеленого. Здесь темно-зеленый и зеленый посветлее, ярко-зеленый и приглушенный зеленый цвет.

Картину Березовая роща можно рассматривать часами. Она позитивная, светлая, и даже какая-то таинственная. Самое главное, она вызывает только положительные и радостные эмоции, давая возможность пофантазировать, представляя себя среди всей этой красоты.

Сочинение по картине Березовая роща, Куинджи

А какую оценку поставите вы?

Описание картины Левитана Березовая роща

Исаак Ильич Левитан — известный русский художник конца 19 века, который работал в жанре пейзаж. В то время его работы были очень востребованы обществом.

Всемирно известную картину «Березовая роща» Левитан писал около трех лет. Но, что самое интересное, время от идеи написания картины до ее воплощения в жизнь прошло больше 4 лет. В данное время это произведение искусства находится в коллекции. Художник получал вдохновения от красот русской природы. Так, находясь в Подмосковных просторах усадьбы Киселевых в «Бабкино», во время прогулки, Левитан увидел прекрасную березовую рощу, которую решил воплотить на холсте. Но картину дописывал он уже в Плесе, это правый берег реки Волги. Там так же росла превосходная березовая роща, в том месте художник и закончил свою картину.

Береза — это символ его Родины – России. Исаак Ильич Левитан изобразил на холсте красивую березовую рощу. День был очень теплым и солнечным, скорее всего, это было уже обедне время. Так как солнце возвышалось высоко в небе. На картине изображен теплый, возможно даже жаркий, летний день. Березы стоят одна за другой. Они очень густо посажены, их стволы тянутся высоко к солнцу. Деревья обросли зеленной, сочной листвой. Очень красиво показаны веточки березы, они тоненькие, но сильные. Художник очень правильно подобрал цвета полотна. Такие цвета наполняют внутренней жизненной энергией.

На земле растет высокая, густая, зеленая трава, в которой кое-где виднеются белые и голубые цветы.

Очень красиво художник показал, как падает тень от деревьев. На холсте изображено не так много цветов, но их достаточно, что бы ощутить тот прекрасный летний день, который когда-то ощутил сам Исаак Ильич Левитан. В большей части преобладает темно-зеленый цвет. Цвет жизни и энергии. Так же мы видим черно-белые стволы березы, которые мелькают одна за другой. Данная картина прекрасна, хочется любоваться ею бесконечно.

Левитан владел такой необычайной силой передачи живой природы на полотно. Все до мельчайших подробностей художник изображал в своих работах. Его творения, многие ценители картин, жаждут видеть у себя в коллекциях. Потому что его работы наполнены силой природы, они вдохновляют на новые свершения, а так же подымают настроение.

4, 5, 7 класс

«Дали»

От картины Шишкина «Дали» веет чем-то загадочным, пейзаж будто теряется в закате. Солнце уже зашло, и мы видим лишь легкую полосу света у горизонта. Справа на переднем плане возвышаются одинокие деревья. Вокруг них много растений. Зелень очень густая, поэтому через кустарники почти не пробивается свет. Ближе к центру полотна расположилась высокая липа, которая наклонилась от тяжести своих ветвей.

Небо, как и на других картинах, занимает большую часть композиции. Небо — самое светлое на полотне. Серо-голубой цвет небосвода переходит в светло-желтый. Разбросанные светлые облака выглядят очень легкими и динамичными. В этом произведении Шишкин Иван Иванович предстает перед нами как романтик и мечтатель.

На переднем плане мы видим небольшое озеро, которое уходит вдаль. В нем отражаются темный камень и выгоревшая охристая и желто-зеленая трава. Вдалеке находятся фиолетовые, серые холмы, не очень высокие, но заметные.

Глядя на картину, наполняешься ощущением грусти и уюта. Такой эффект создается благодаря теплым оттенкам, которые художник Шишкин использовал в своей работе.

Иван Шишкин — один из известнейших живописцев и графиков, который изображал природу. Этот человек был по-настоящему влюблен в леса, рощи, реки и озера России, поэтому прорабатывал их до мельчайших деталей в своих работах. По картинам Шишкина можно не только описывать климат России, но и изучать основы пленэрной живописи. И масляными красками, и графическими материалами художник владел в совершенстве, что довольно редко встречается среди творческих людей. Трудно назвать людей, которые писали природу так же хорошо, как художник Шишкин. Картины этого человека очень натуралистичные, контрастные и яркие.

История создания

В 1880 году Куинджи окончательно прекратил сотрудничество с Обществом художников-передвижников. Этот разрыв оказал благотворное влияние на творчество живописца. В этот период он создал полотна, которые принесли ему настоящую славу:

- «После дождя»;

- «Роща»;

- «Сосна»;

- «Лунный серп на фоне заката»;

- «Стволы деревьев».

Реакция на его произведение была неоднозначной. Некоторые критики усомнились в таланте живописца. Художника упрекали в безвкусице и большом количестве зеленого цвета на полотне, но у настоящих ценителей искусства она вызвала настоящее потрясение.

«Березовая роща» — картина, которой Куинджи очень гордился и считал одной из лучших. Береза стала любимым деревом живописца. Она не отпускала его все последующие годы.

Спустя несколько лет он написал пять работ на эту тему с похожими названиями. Две из них принято считать законченными, другие — являются поисками художника в стиле символизма.

История картины

Картину «Березовая роща» Исаак Левитан писал в течение нескольких лет. Сегодня она находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи. От задумки до завершения картины прошло четыре года. Вдохновили художника Подмосковные просторы усадьбы Киселевых в «Бабкино». Но закончил Левитан свою «рощу» уже в Плесе, который находится на правом берегу Волги. Оказывается, в этом месте Левитан написал много своих шедевров. Плесская березовая роща была расположена на окраине города, недалеко от нее была построена церквушка под названием Пустынка, к которой прилегало небольшое кладбище. Именно в этом месте художник и завершил свое творение.

Описание картины Ивана Шишкина «Березовая роща» Картины художников

Шишкин завершил работу над произведением «Березовая роща» в 1896 году. Полотно выставляется в залах Ярославского художественного музея. Этот русский мастер пейзажа создал поистине натуралистичное изображение родного пейзажа. Шишкин использует сложную технику рисунка, его картины очень подробны. Он прописывает каждую мельчайшую деталь в тонких лепестках изумрудной травы, в серой жесткой древесной коре и сочных березовых листьях, обильно заполонивших стволы деревьев. Все здесь говорит о неистовой любви к земле и природе, березы будто символизирую светлое отечество.

Картина написана преимущественно зелеными, голубыми, коричневыми и белыми оттенками. Она полна солнца и теплоты летнего леса. Смотря на нее, вы словно погружаетесь с атмосферу жаркого дня, вокруг опьяняющий воздух, наполненный мягкими ароматами трав и коры деревьев. Все пронизано множеством звуков, издаваемых птицами,

насекомыми и лесными животными, что притаились от вас неподалеку. Картина не застывшая, она находится в движении.

Легкими мазками по холсту автор пишет саму жизнь. Это читается, прежде всего, в ее нижней части, где расположились маленькие, дикие белые цветы. Их лепестки отрываются от соцветий под порывами свежего ветра и разлетаются по всему полотну, мягко озаряя его. Эта жизнь видна в наклоне трав, которые тянутся к свету, чтобы напитать свои силы и вырасти до самых небес.

Заметьте, что поверхность земли неровная, она будто поднимается в левую сторону.

Кажется, словно усталый путник по дороге к живописной вершине на краю леса присел отдохнуть на пару минут с этой густой, березовой роще. Но, лицезрея все это великолепие, он застыл на месте. Теперь он не может пошевелиться, поскольку все окружающее пьянит его своей естественной красотой и силой.

Прислал: Fluffy . 2017-10-08 21:36:47

История и описание

От начала работы над картиной до её завершения прошли четыре года. Левитан задумал эту картину и начал работу над ней в Подмосковье, когда он проводил лето 1885 года на усадьбе Киселёвых «Бабкино», находящейся на реке Истре , недалеко от Нового Иерусалима . А заканчивал Левитан эту картину в 1889 году, будучи в Плёсе — небольшом городе, расположенном на правом берегу Волги , куда художник приезжал в течение трёх лет, с 1888 по 1890 год, и где он создал многие известные картины . В XIX веке Плёс принадлежал к Костромской губернии , а в XX веке вошёл в Приволжский район Ивановской области . Плёсская берёзовая роща, которую выбрал Левитан, была расположена на окраине города, недалеко от кладбищенской церкви под названием Пустынка. Художник пришёл туда с картиной, начатой в Подмосковье, и в конце концов завершил её .

Картина построена на игре света и тени на берёзовых стволах, а также на свежей зелёной траве и листве деревьев. Это достигается с использованием широкой гаммы оттенков зелёного цвета, а также выразительных возможностей фактуры , так что создаётся впечатление сияния и излучения оптимистической энергии . Изображая солнечные блики на деревьях, переходы и вибрацию цвета, художник отчасти использует приёмы импрессионистской живописи .