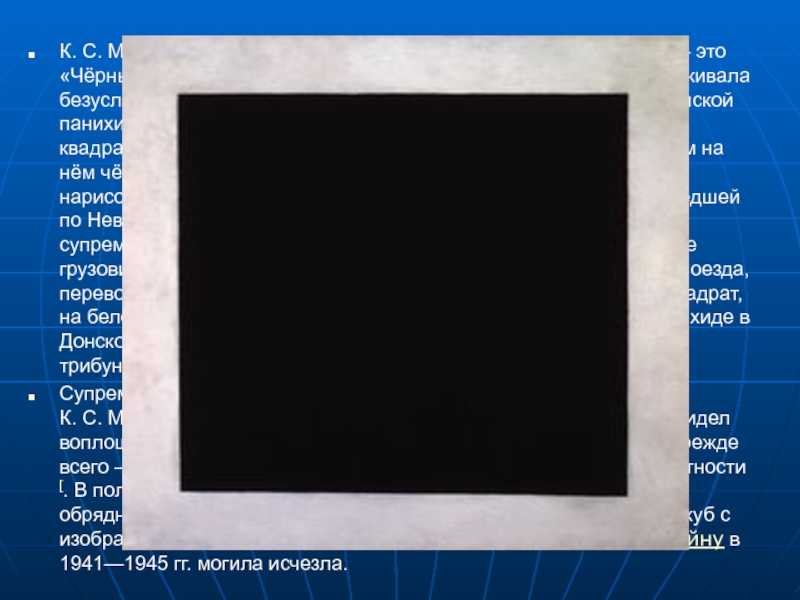

«Черный квадрат» (1915)

Идея «Черного квадрата» посетила Малевича в 1913 году во время работы над оперой «Победа над Солнцем». Сама картина появилась в 1915 году. Первый раз она была выставлена на суд зрителей в год своего рождения на Последней футуристической выставке «0, 10». Автор установил картину в «красном углу», доказывая ее «сакральный характер».

Встреча с картиной взмела бурю эмоций. Мирискусник Бенуа негодовал:

Малевич ответил:

Свое творчество художник уподобляет мирозданию. Белый фон означает бесконечность космического пространства, где нет перспективы и тяготения. Сам квадрат является первоформой, из которой рождается абсолютно все. (Все остальные формы, по мнению художника, (круг, треугольник, прямоугольник…) — производные квадрата, появляющиеся из него через определенные манипуляции).

Бытует мнение, что «Черный квадрат» является «черной дырой», ведущей в иные миры или же он представляет собой первичное тело, плывущее в бесконечности. В том и другом случае, «Черный квадрат» — вестник «иного».

Искусствоведы, заметившие трещинки, образовавшиеся от времени в красочном слое холста, утверждают, что до черного цвета художник использовал другие цвета, от которых в конце своего эксперимента отказался.

Квадрат, по мнению Малевича, является элементом, с помощью которого он приобрёл возможность выражать разные ощущения.

писал художник.

Черный квадрат Малевич считает знаком экономии, знаком пятого измерения искусства, «последней супрематической плоскостью на линии искусств, живописи, цвета, эстетики, вышедшей за их орбиту». Художник сводит к минимуму телесность и изобразительность в живописи, оставляя пустой элемент — черную пустоту как знак-приглашение в Ничто или в себя. Он уверен, что в окружающем нас мире нет ничего ценностного, так как все благое находится внутри человека. Его «Черный квадрат» — знак-приглашение к медитации. В нем он видел сущность человеческого бытия и прорыв в неописуемое, но ощущаемое Ничто.

Картина стала своего рода символом нового понимания живописи.

Многие искусствоведы мира называют «Черный квадрат» шедевром, несмотря на то, что философские рассуждения автора попросту вводят людей в заблуждение. Картина «Черный квадрат» останется навсегда предметом жарких споров и будет вызывать различные ассоциации и толкования.

Биография

В 1927 году Малевич едет в Германию, где экспонирует свои работы в отдельном зале Большой Берлинской художественной выставки.После логического завершения супрематического периода Малевич стремился использовать его находки и достижения в применении к предметной живописи, к более традиционному искусству. Так появляется так называемый второй крестьянский цикл.«Второй крестьянский цикл не имеет ничего подобного в русском и мировом искусстве, – считает И.М. Егоров. – Он сохраняет общечеловеческий смысл при всей связи с русской духовной и пластической культурой, то есть обладает значимостью всякого большого искусства, соединяющего национальное и вселенское начала. Его крестьянские образы как бы предстоят перед лицом вечности». Д.В. Сарабьянов рассказывает о некоторых картинах цикла:«В «Женщине с граблями» строго геометризированный пейзаж, почти нигде не освобожденный от чертежного начала, усеян на горизонте силуэтами домов – уже не крестьянских изб, а каменных зданий, окрашенных, как и отдельные части фигуры, в красный, белый, черный и желтый цвета. В этом фоне – то же свидетельство вторжения цивилизации в деревенский мир. Правда, «Женщина с граблями» не столь конфликтна, как «Голова крестьянина». При сходстве общей красочной гаммы в ней нет обнаженного противостояния человека и мира, она в известной мере формализована, цветовые пятна распределены достаточно равновесно и спокойно. В картине нет той «гармонии отчаяния», которой проникнута «Голова крестьянина».Как и «Женщина с граблями», один из самых крупных по размерам холстов второй крестьянской серии – «Девушки в поле» (1928–1932) – тоже кажется лишенным сверхнапряженной конфликтности. Обозначенная самим Малевичем как «супранатурализм», эта картина намечает действительное равновесие между предметностью и беспредметностью, между знаками супрематического бытия, реализованными в геометрических формах и ритмизирующих всю картинную поверхность по довольно строгому закону вариантов и подобий – с одной стороны, и реальными формами женских фигур – с другой».В 1930 году Малевич читает курс лекций в Доме искусств в Ленинграде. Его неожиданно арестовывают и несколько месяцев держат в тюрьме, подвергая допросу. Но в 1931 году художник получает экспериментальную лабораторию в Государственном Русском музее. Его работы включены в экспозицию выставки «Искусство эпохи империализма». Большое количество работ Малевича представлено на выставке «Советское искусство за 15 лет».В 1933 году Малевич тяжело заболевает. Он умирает 15 мая 1935 года. Урна с его прахом была захоронена около дачи в Немчиновке. Место отмечено белым кубом с черным квадратом на нем. Похороны Малевича превратились в символический акт. «Малевича хоронили с музыкой и в супрематическом гробу, – записала свои впечатления Л.Я. Гинзбург. – Публика стояла на Невском шпалерами, и в публике говорили: наверное, иностранец!.. Супрематический гроб был исполнен по рисунку покойника. Для крышки он запроектировал квадрат, круг и крест, но крест отвели, хотя он и назывался пересечением двух плоскостей. В этом проекте гроба есть отношение к смерти, чужой и своей».

Предыдущая страница | Страница 5 из 5

Другие биографии:

| Пабло Пикассо | Марк Захарович Шагал | Клод Моне | Альфред Сислей | Зинаида Евгеньевна Серебрякова |

Ранние годы, до 1906

Казимир Малевич родился в 1879 году в Киеве в польской семье и провел детство в украинской деревне в Черниговской области. Его отец, Северин Малевич, работал агрономом и был вынужден постоянно перебираться из деревни в деревню вместе с семьей. Из-за частых переездов Казимир Малевич не смог получить даже среднего образования и стал работать каждый день начиная с 17 лет. Но он постоянно стремился к знаниям и фиксировал все свои мысли на бумаге. За долгие годы научной работы он так и не научился грамматически правильному русскому языку, но это не помешало ему стать выдающимся теоретиком искусства.

Казимир Малевич впервые заинтересовался искусством на художественных ярмарках в Киеве, которые он каждый год посещал вместе с отцом. В автобиографии художник писал, что там он «бегал от магазина к магазину и смотрел подолгу картины». Скорее всего на этих ярмарках Малевич не видел светской живописи, но он точно мог на них обнаружить традиционный лубок, живописные вывески и красочные таблички.

Отец Казимира никогда не поощрял тягу сына к искусству, зато мать, напротив, поддерживала и тайком покупала сыну кисти. В конце XIX века в украинских деревнях не было музеев или галерей, картины висели только в богатых домах и поместьях. Поэтому приезд трех художников для росписи местной церкви стал для Малевича грандиозным событием — это был его шанс увидеть настоящее искусство. В автобиографии он не называет имен этих художников, только упоминает, что они прибыли в украинскую деревню по приглашению из Петербурга. Малевич подробно описывает, как подглядывал вместе с товарищами за их творческим процессом:

В 1896 году после переезда семьи Малевичей в Курск, Казимир устроился на службу чертежником в управлении железной дороги. Там он организовал свой художественный кружок и нашел творческих единомышленников.

Содружество художников города Курск. Апрель 1911. Малевич в центре, в котелке

Супрематизм, 1915-1918

Май 1915 года считается моментом рождения супрематизма: художник начал экспериментировать с беспредметной живописью. Термин «беспредметный» играет важную роль в научных работах Малевича. Он использовал его в значении «абстрактный», «бессюжетный», «нематериальный» и применял его не только в отношении живописи, но и языка, и мира в целом. Первые супрематические работы Малевич продемонстрировал в ноябре 1915 года, а в декабре того же года прошла легендарная выставка «0,10», на которой Малевич представил концепцию супрематизма и показал «Черный квадрат».

Экспозиция картин Малевича на выставке «0,10», 1915

Вторым названием выставки было «Последняя футуристическая выставка картин». Это провокационное название транслировало идею, что футуризм исчерпал себя, и пришло время нового искусства. Кроме того, такой выбор названия отражает мировоззрение Малевича: он считал, что все устаревшие художественные методы не заслуживают внимания и должны быть «сброшены с корабля современности».

Считается, что идея «Черного квадрата» появилась у Малевича еще в 1913 году, когда его соратник Михаил Матюшин попросил сделать декорации и костюмы для оперы Алексея Крученых «Победа над солнцем». Малевич принялся за работу и украсил сцену композициями из геометрических фигур, создал кубофутуристичные костюмы. Одним из элементов декораций был элементарный холст, на котором Малевич написал черный квадрат. В 1915 году состоялась вторая постановка оперы. К этому моменту «Черный квадрат» стал самостоятельным произведением.

Эскизы костюмов к опере «Победа над Солнцем», 1913

Малевич задумывал «Черный квадрата» в первую очередь как провокацию. Он считал, что именно эпатаж и шокирование светской публики — неотъемлемый шаг в освобождении от устоев классической живописи. Помимо этого «Черный квадрат» является манифестом обнуления искусства. Он полагал, что супрематизм — это наивысшая точка творческих исканий. Философ Михаил Бахтин писал: «Для Малевича супрематизм был самая высшая, последняя в области искусства мысль — супрем, супрематизм».

Радикальные идеи Малевича также описал теоретик Николай Пунин: «Супрематизм — концентр, куда сошлась мировая живопись, чтобы умереть». На выставке «0,10» «Черный квадрат» висел на месте красного угла, где традиционно в русских избах располагался иконостас. Таким образом, Малевич провозгласил «Черный квадрат» иконой нового беспредметного мира. По рассказу одной из учениц, художник считал «Черный квадрат» настолько серьезным открытием, что неделю не мог ни есть, ни спать. Это произведение встретило много критики со стороны художественного сообщества.

Черный квадрат, 1915Супрематизм. Живописные объемы в движении, 1915

Например, историк искусства Александр Бенуа писал: «Черный квадрат в белом окладе — это не простая штука, не простой вызов, не случайный маленький эпизод, случившийся в доме на Марсовом поле, а это один из актов самоутверждения того начала, которое имеет своим именем мерзость запустения и которое кичится тем, что оно через гордыню, через заносчивость, через попрание всего любовного и нежного, приведет всех к гибели».

Малевич и большевики

Когда пришла революция 1917 года, Казимир Малевич встал на сторону большевиков. Он хотел сотрудничать с новой властью, так как это позволяло ему контролировать культурную и художественную политику. Ему казалось, что большевики позволят авангардистам преобразовать мир. В ноябре 1917 года Малевич был назначен «временным комиссаром для охраны ценностей Кремля», и в его назначении на эту должность кроется доля иронии, ведь он должен был оберегать то, что считал «обломками истории». Летом 1918 года был создан отдел Изобразительных Искусств, в коллегию которого вошли такие известные художники, как Любовь Попова, Надежда Удальцова, Ольга Розанова, Александр Родченко, Василий Кандинский и Казимир Малевич.

Малевичу было поручено реформировать музеи и образование. С приходом новой власти авангардисты задались целью преобразовать методы художественного обучения. Многие академии были превращены в открытые мастерские, в которых педагоги могли выбирать собственную методику образования. Например, Малевич на стенах мастерской развешивал перед студентами лозунги «Ниспровержение старого мира искусств да будет вычернено на ваших ладонях» и «Сожжем Рафаэля». Однако эта свобода быстро закончилась: в сентябре 1918 года большевики провели выборы руководителей открытых мастерских, и авангардисты не сумели занять в них ведущие должности. Авангардистов пригласили украсить город ко дню международной солидарности трудящихся 1 мая 1918 года и к годовщине революции. Малевич отвечал за оформление фасада здания рабочих и солдатских депутатов на Тверской улице.

Однако с 1919 года возмущение большевиков участием авангардистов в руководстве стало усиливаться. Попытки сотрудничества превратились для художников в бесконечные противостояние, которое привело к потере недавно приобретенных привилегий. Тем не менее, в 1919 году Казимир Малевич оставался членом коллегии отдела Изобразительных искусств и занимался преобразованием выставок и музеев. Малевич пытался продвигать свое новаторское видение музея как лаборатории искусства. Он считал, что современный музей должен стать «собранием проектов современности, и только те проекты, которые смогут быть применены к остову жизни или в которых возникнет остов новых форм ее, — могут быть хранимы для времени». Взгляды Малевича были крайне прогрессивными, ведь подобные музеи стали появляться в Европе только после Второй Мировой войны.

Весной 1919 года его идеи были реализованы. Состоялась Государственная выставка, которая целиком была посвящена абстрактному искусству. На ней Малевич впервые представил свою серию работ «Белое на белом». Однако эта выставка не получила должного внимания, и авангардистов обвинили в том, что они монополизируют музейную политику. Работа на государственной службе перестала приносить результаты, и осенью 1919 года Малевич решил переехать из Москвы в Витебск.

Белое на белом, 1918Супрематизм, 1918

На это решение в частности повлиял Эль Лисицкий, который с весны 1919 года преподавал в Витебском народном училище ваяния и зодчества. Малевич познакомился с Лисицким в 1917 году, и в середине октября 1919 года Лисицкий предложил Малевичу работать в Витебском училище и пообещал опубликовать его крупное сочинение «О новых системах в искусстве». Малевич сразу же принял предложение коллеги и написал заявление об уходе из московских мастерских: в Москве ему было все сложнее публиковать свои произведения. Также в отличие от Москвы, в Витебске не было проблем с продовольствием, и работа в училище гарантировала ему стабильную зарплату.

Слайд 5Родился Казимир 23 февраля 1878 года в Киеве в семье с

польскими корнями. Первый рисунок красками в своей биографии Казимир Малевич выполнил в 15-летнем возрасте. С тех пор начал осваивать искусство живописи самостоятельно. Недолго учился в художественной школе Мурашко. Спустя некоторое время после переезда в Курск вместе с семьей Малевич стал посвящать все больше времени рисованию.Сначала он писал картины в импрессионистском стиле, затем увлекся футуризмом.Несколько лет Малевич преподавал в Витебской художественной школе (1919 – 1922). Затем руководил институтом художественной культуры в Ленинграде (1923 – 1927). Малевич с единомышленниками образовал группу авангардистов, распространявших идею нового видения искусства.

Последние годы жизни

В период революции и смены власти в стране, Казимир Малевич активно поддерживал большевиков. Это позволило ему войти в число художников, которым разрешалось устраивать выставки не только на территории СССР, но и за границей. В 1927 г. Малевич решил воспользоваться привилегией и отправился в Европу, где с успехом провел выставку в Варшаве.

Однако, в этом же году советское правительство перестало поддерживать представителей «реакционного» авангардного искусства. Испортилось отношение и к Малевичу, яркому представителю авангарда. Находясь в Берлине, художник получил приказ срочно возвращаться на родину.

Большинство выставочных картин Малевич оставил у немецких знакомых, т. к. планировал в ближайшем будущем выставку в Париже. Но вернуться в Европу художнику было не суждено.

По прибытии в СССР Казимир Малевича арестовали по обвинению в шпионаже, он пробыл в заключении 3 недели. Хотя после освобождения художник получил возможность провести персональные выставки в Москве и Киеве, гонения на него не прекратились.

В 1930 г. Казимир Малевич попадает в тюрьму уже на 3 месяца. Неволя не сломила художника. Но его мировоззрение изменилось. Он постепенно отходит от супрематизма и абстракционизма, возвращаясь к пейзажам и портретам в жанре традиционного реализма.

Автопортрет

В 1933 г. у Казимира Севериновича обнаружили рак предстательной железы. Работать он больше не мог. Пенсию от Союза художников Малевичу не платили, потому умирал он в нищете. Но художник не был брошен и одинок. Рядом с ним находились любимые женщины: мать, жена, дочери Галина и Уна. 15 мая 1935 г. Казимира Малевича не стало.

Похоронить себя эксцентричный художник просил в гробу в форме креста. Пожелание не было исполнено, тело кремировали. Прах художника покоится на кладбище с. Немчиновка Подольского района Московской области, где он любил бывать при жизни.

«Голова крестьянина» (1928-1929)

В 1919 году, когда супрематизм достиг своей последней стадии, Малевич решил больше не писать, а заниматься проповедью. Проповедовал он в 1920-е годы, но в конце десятилетия его проповедь вступила в противоречие с художественной политикой государства. Разгром ГИНХУКа лишил проповедника последней кафедры и вернул к живописи. В 1929 году в Третьяковской галерее художник представляет обзорную выставку своего творчества. Для выставки с целью «логизации» творческого пути он пишет картины, датируя их ранними сроками и неожиданно приходит к новым «крестьянским» образам. Одна из лучших картин этого ряда – «Голова крестьянина».

писал художник одному из корреспондентов. Малевич понимал, что символизм не соответствует идеологии государства, требующего в это время иную эстетику. Не обращая внимания на «социальный заказ» и политику, он позволил себе абсолютную свободу. «Голова крестьянина» (как и весь ряд крестьянских образов) стала манифестом свободы.

Композиция из супрематических плоских фигур предполагает «личное понимание картины». Голова крестьянина, изображенная на фоне старой деревни, занимает весь передний план. Лицо собрано из отдельных разноцветных деталей. Нос и зрачки покрашены черной краской, верхние веки и ноздря написаны тонкой черной кистью. Борода собрана из двух четырехугольников. Одна часть волос окрашена в пшеничный цвет, другая представлена в цветовом переходе от оранжевого до ярко-красного.

Задний план картины указывает на тревожный сюжет – уничтожение патриархальной деревни в начале 1930-х годов. Над церквями и крестьянками, работающими в поле, реют стаи птиц. В эту мирную деревенскую жизнь вторгаются хищные аэропланы. По скорбному взгляду крестьянина видно, что он не ждет добра от наступления цивилизации машин.

В картине «Голова крестьянина» заметны последние художественные мироощущения автора. Теперь его привлекали новые смыслы.

Самая знаменитая картина Малевича «Черный квадрат» вызывает нешуточные споры со дня своего появления. Можно ли считать «Черный квадрат» искусством?

Интересные факты:

- Считается, что серия работ «Белое на белом» оказали наибольшее влияние на абстрактное искусство США и Европы, так как именно эти работы оказались в западных музейных коллекциях — музее Стеделийк В Амстердаме и Музее современного искусства в Нью-Йорке.

- Долгие годы Малевич конкурировал с художником-конструктивистом Владимиром Татлиным за звание лидера русского авангарда, и это превратилось в настоящую вражду. Малевич обвинял конструктивистов в утилитарных взглядах на искусство и считал, что Татлин предал свои революционные взгляды. Когда Татлин объявил о создании памятника Памятника III Коммунистического интернационала, Малевич пришел в ярость и опубликовал критическую статью, в которой обрушился на соперника: «Чудак Татлин хочет получить суммы на изобретение утилитарного памятника, не открывая нового смысла. Довольно ставить надгробные памятники обелисков на красных живых площадях для коммуны».

- Вероятно, Малевич понимал, что после возвращения из Европы его арестуют, и решил оставить свои рукописи в Берлине. К пакету рукописей он приложил записку: «Если в течение 25 лет я не дам ничего о себе знать, можно будет открыть пакет и с его содержимым поступить по усмотрению». Эти рукописи чудом уцелели во время битвы за Берлин в 1945 году, сейчас они хранятся в Музее Стеделийк в Амстердаме.

ЕЩЕ РАЗ ИСТОЧНИК

Начало карьеры, 1906-1913

В 1902 году Малевич женился на Казимире Зглейц, девушке немецко-польского происхождения. Однако роль отца семьи шла вразрез с его жизненными планами — он мечтал переехать в большой город, чтобы воплотить свои творческие мечты в жизнь. «Меня тянуло, как волка в лес, в Москву или Петербург, где живет истинное искусство» — пишет Малевич в своей автобиографии. В 1904 году он переехал в Москву, оставив семью в Курске. Летом 1905, 1906 и 1907 годов он попытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но все разы получил отказы. Однако эти неудачи не повлияли на его творческие стремления и уверенность в своем призвании. В 1906 году он перевез семью из Курска, окончательно порвав с провинцией.

Переезд в Москву был крайне смелым и рискованным шагом для Малевича, и это решение определило его как дерзкого, безрассудного и решительного художника. Много лет спустя в одном из своих сочинений он написал: «Необходимо строить творчество, сжигая за собой свой путь». Малевич во многом смотрел на творческий процесс как на бесконечный поиск истины. Он был убежден в том, что искусство беспристрастно и объективно, и не следует в нем искать отпечатки его создателя. Он считал, что творческая эволюция, составляющая наследие художника, бессмысленна перед одним новаторским произведением, которое изменит порядок в искусстве.

После переезда в Москву Малевич познакомился с Софьей Рафалович. Вскоре она стала его гражданской женой. Обвенчаться они смогли только в 1909 году, после того, как Казимира Зглейц дала разрешение на развод. Казимир и Софья Малевичи поселились в селе Немчиновка под Москвой, и у них родилась дочка Уна.

В центре — Владимир Татлин, позади него — Иван Клюн, справа — Казимир Малевич и его вторая жена, 1915

В 1905-1907 годы Малевич работал в постимпрессионизме. Произведения этого периода проникнуты влиянием Гогена, Ван Гога и Сезанна. Точно неясно, где Малевич увидел работы этих художников, вероятнее всего, репродукции передавались из рук в руки в творческой среде. Так как это время в художественном сообществе революционные идеи витали в воздухе, произведения Малевича были пропитаны дерзостью и своеволием

Он усердно искал уникальный художественный язык, бескомпромиссно избавляясь от старых принципов живописи и уделяя наибольшее внимание композиции и роли цвета

С 1905 по 1910 год Малевич брал уроки в частной студии Федора Рерберга, художника-передвижника, на которого сильно повлиял французский импрессионизм. За первые годы учебы Малевич поменял свою художественную манеру: от постимпрессионизма он перешел к символизму, его картины отражали мир грез и сновидений, наполненный светом. Вероятно, окончательно эта трансформация произошла после того, как в апреле 1907 года Малевич посетил выставку художественного объединения «Голубая роза», в которое входили студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Эта выставка ознаменовала рождение символизма в российском искусстве.

Церковь, 1905Портрет члена семьи художника, 1906Молитва, 1907Торжество неба, 1907Портрет Ивана Клюна, 1913Лесоруб, 1912

В это время Малевич жил между Москвой и Петербургом и сблизился со многими фигурами зарождающегося авангарда, такими как Павел Филонов, Иван Клюн, Михаил Матюшин и Михаил Ларионов. Также Казимир Малевич стал участвовать в выставках и демонстрировать свое новаторство. Познакомившись с щукинским собранием западных кубистов, с 1911 года Малевич начал работать в кубофутуризме. Среди самых известных работ периода — «Лесоруб» и «Точильщик», которые высоко оценило художественное сообщество. Творческий этап Малевича с 1906 по 1916 годы был наиболее точно задокументирован, и мы можем проследить его превращение из постимпрессиониста, символиста и кубофутуриста в изобретателя супрематизма и лидера русского авангарда.

Слайд 2Супрематизм (от лат. supremus — наивысший) — направление в авангардистском — наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910 —

наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х годов К. С. Малевичем.

Являясь разновидностью абстракционизмаразновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линииразновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадратаразновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, кругаразновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольникаразновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции.

Малевичевский алогизм

Алогизму художника был свойственен футуристический язык, названный в литературе «заумный». Этот язык помог Малевичу начать наступление на одряхлевшие, по его мнению, догмы старого искусства. Основой его метода стал эпатажный прием, аналогичный тем, которые использовали создатели кубизма Пикассо и Брак.

Первое «алогическое» произведение – картина «Корова и скрипка» (1913)

На обороте картины автор сделал надпись:

Его алогическая живопись («Дама на остановке трамвая», «Композиция с Моной Лизой», «Авиатор», «Англичанин в Москве» и др.), построенная на монтаже разнородных элементов, сложившихся в композицию, наполнена особым авторским смыслом.

Слайд 22К. С. Малевич считал, что лучшее, что он написал в своей жизни — это

«Чёрный квадрат». Траурная процессия похорон Малевича подчёркивала безусловное значение «Чёрного квадрата» в его жизни. На гражданской панихиде в Ленинграде в изголовье гроба на стене висел «Чёрный квадрат» .Тело Малевича было покрыто белым холстом с нашитым на нём чёрным квадратом. На крышке гроба со стороны головы был нарисован «Чёрный квадрат». Во время похоронной процессии, шедшей по Невскому проспекту от Морской улицы до Московского вокзала, супрематический саркофаг был установлен на открытой платформе грузовика с изображением чёрного квадрата на капоте. На вагоне поезда, перевозившего гроб Малевича в Москву, был нарисован чёрный квадрат, на белом фоне, с подписью — К. С. Малевич. На гражданской панихиде в Донском монастыре в Москве «Чёрный квадрат» был укреплён на трибуне, среди цветов.Супрематический гроб был отправлен поездом в Москву, где К. С. Малевича кремировали. Малевич в акте кремации умерших видел воплощение одного из принципов супрематизма — экономии, но прежде всего — « космическое зрелище», подтверждение идеи беспредметности[. В поле над могилой художника, согласно «супрематической обрядности», был поставлен супрематический белый деревянный куб с изображением чёрного квадрата[. В Великую Отечественную войну в 1941—1945 гг. могила исчезла.

Философия супрематизма

Супрематизм – стиль, вошедший в основу художественных экспериментов. Его сущность как высшей ступени искусства, в беспредметности, исключающей всякий разум, осмысленной как чистое ощущение.

Супрематизм, как разновидность абстракционизма, формально можно определить так: набор геометрических фигур, закрашенных локальными цветами и распределенных на белом фоне по законам статики и динамики.

Самый главный элемент супрематических работ художника — квадрат (черный квадрат — «знак экономии»; красный — «сигнал революции»; белый — «знак чистоты человеческой творческой жизни»), хотя использовал он в своих работах прямоугольники, круги, кресты, треугольники, эллипсоиды, трапецоиды.

На первых супрематических работах художника изображены сложные геометрические абстракции.

Малевич пытается осмыслить суть своего нового направления, меняет акценты и тональности в понимании сути супрематизма от эпатажных выпадов (работы 1920-23 гг.) к более спокойным рассуждениям (работы 1927 г.)

убеждает он своих коллег-художников. Основными параметрами супрематизма у него выступает «экономическое начало», энергетика цвета и формы, своеобразный космизм. Малевич ощущает энергетику предмета, формы, цвета. Он работает с ними, организует их в плоскости холста на основе предельной «экономии». «Экономию» Малевич называет «пятой мерой» (пятым измерением искусства), которая выводит его из плоскости холста и даже за пределы Земли. Она помогает преодолеть силу притяжения и выйти из трех-четырехмерного пространства, в котором находится человек, в особые космическо-психические измерения. Знаковые конструкции превратились у Малевича в «живые миры, готовые улететь в пространство» и жить там вместе с другими космическими мирами.

Заниматься живописью профессионально художник начал в 27 лет. Не обладавший «общей культурой» (об этом говорит язык его манифестов), он проявлял потрясающую «переимчивость» и остро ощущал актуальную «новизну». Каждое потрясение от знакомства с работами мастеров побуждало его к анализу чужого метода. В результате создавалось нечто свое, самобытное. Причем свои новые шаги он растолковывал в манифестах. В 1920 годах Малевич ставил на новых картинах ранние датировки, чтобы внести последовательность и логику в свои теоретические учения.

Серией работ «Белое на белом», в которой белые геометрические формы терялись на белом фоне, была «закрыта» вся живопись. В последние годы жизни художник подводил итоги творческого периода 1920-1930 годов. Абсолютизируя логику, которая привела его к исчезновению формы и цвета в живописи, он обратился к современникам:

Работы Казимира Малевича хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее, в городском музее Амстердама. Его имя известно всему миру, и этому послужила неординарность художника.

Живя с мыслью о космосе, он провозглашал себя «президентом космического пространства». Художник упорно стремился к преображению мира и к некой власти. Чтение его манифестов производит ошеломляющее впечатление. Их стоит знать, чтобы представить ценности, которым он служил.

Малевич оглашал глобальные идеи, находил им новые смыслы и твердо отстаивал их право на существование.

Уважаемый читатель! Для меня Казимир Малевич – художник-экспериментатор. А что думаете о нем вы? Как вы считаете, в каком возрасте можно начинать знакомство детей с творчеством и манифестами Малевича?