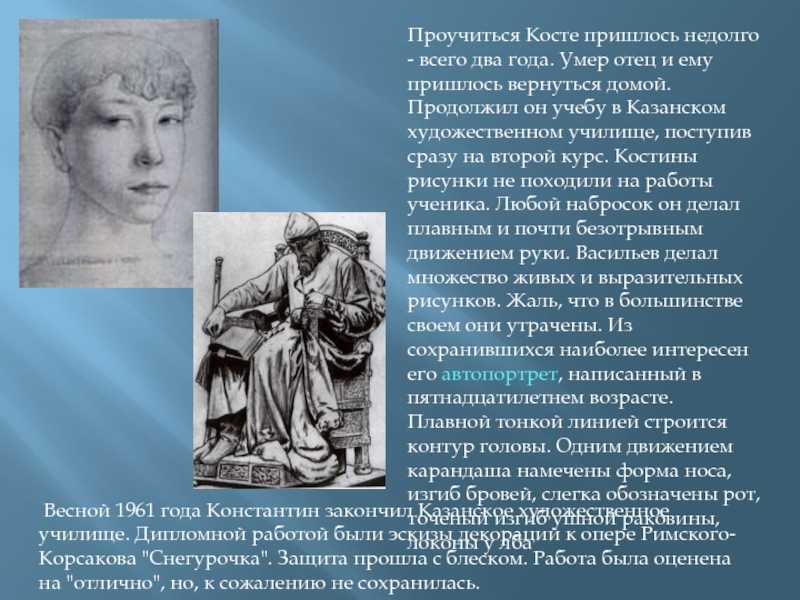

Слайд 13Проучиться Косте пришлось недолго — всего два года. Умер отец

и ему пришлось вернуться домой. Продолжил он учебу в Казанском

художественном училище, поступив сразу на второй курс. Костины рисунки не походили на работы ученика. Любой набросок он делал плавным и почти безотрывным движением руки. Васильев делал множество живых и выразительных рисунков. Жаль, что в большинстве своем они утрачены. Из сохранившихся наиболее интересен его автопортрет, написанный в пятнадцатилетнем возрасте. Плавной тонкой линией строится контур головы. Одним движением карандаша намечены форма носа, изгиб бровей, слегка обозначены рот, точеный изгиб ушной раковины, локоны у лба

Весной 1961 года Константин закончил Казанское художественное училище. Дипломной работой были эскизы декораций к опере Римского-Корсакова «Снегурочка». Защита прошла с блеском. Работа была оценена на «отлично», но, к сожалению не сохранилась.

Создание картин в русском стиле

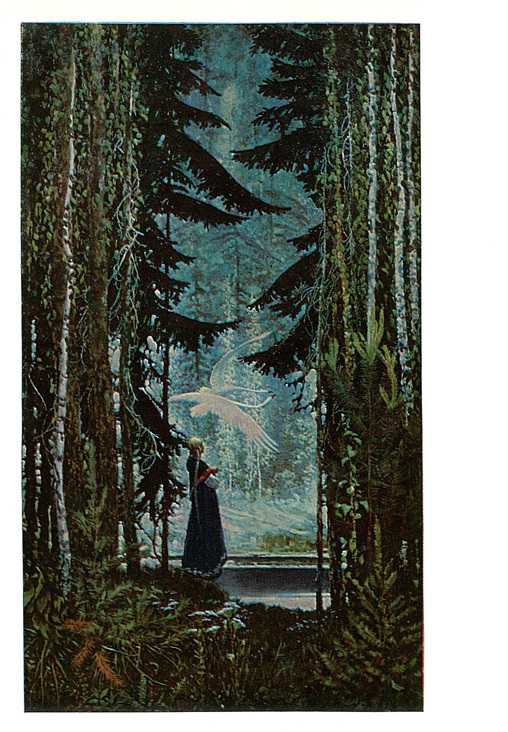

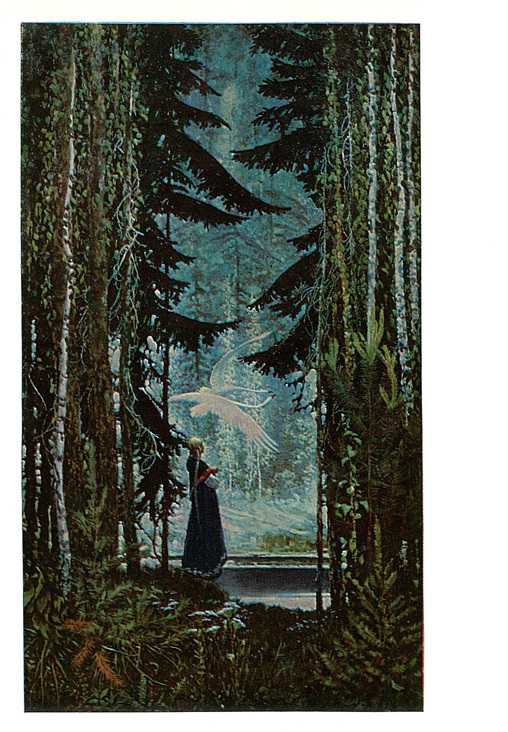

Художник Константин Васильев, биография и творчество которого описываются в этой публикации, смог раскрыться по-настоящему только после того, как начал рисовать пейзажи родного края. Природа вдохновила его на создание картин в исконно русском стиле. Постепенно пейзажи он стал дополнять изображениями людей. Параллельно Константин Алексеевич увлёкся изучением исторической литературы, русских былин и мифов. Чем больше он узнавал о прошлом своего народа, тем сильней ему хотелось воспроизводить сцены из его жизни на холсте. Именно здесь художнику удалось максимально раскрыть свой талант. Черпая вдохновение в русской культуре, Васильев пишет самые известные свои произведения: «Северный орёл», «Ожидание», «Человек с филином». Прославился Константин Алексеевич и как художник-баталист. Его авторству принадлежит портрет маршала Жукова, картины «Прощание славянки», «Парад 41-го», «Тоска по Родине».

Константин Васильев — художник, который создавал свои шедевры под музыку. Когда он рисовал, в его мастерской звучали русские народные песни, патриотические произведения военных лет, сочинения Шостаковича и других композиторов-классиков. Любовь к музыке нашла своё отображение и в творчестве Константина Алексеевича. В начале 60-х годов он создал целую серию графических портретов знаменитых композиторов («Римский-Корсаков», «Шостакович», «Бетховен», «Моцарт», «Дебюсси» и др.).

Обращение к сюрреализму и экспрессионизму

Как многие живописцы, некоторое время находился в поиске своего художественного стиля Васильев Константин Алексеевич. Картины его раннего периода напоминают сюрреалистические произведения Пикассо и Дали. К ним можно отнести «Апостола», «Струну», «Вознесение». Увлёкшись сюрреализмом, Васильев быстро охладел к нему, считая, что с его помощью невозможно добиться выражения на холсте глубинных чувств.

Следующий этап своего творчества советский художник связал с экспрессионизмом. В этот период из-под его кисти выходят такие картины, как «Икона памяти», «Грусть королевы», «Музыка ресниц», «Видение». Однако в скором времени мастер отказался и от экспрессионизма, считая это направление в искусстве поверхностным и не способным к выражению глубоких мыслей.

Волга

Принято считать, что на Волгу Васильев поехал вслед за Репиным, как бы «для компании». Так оно, в сущности, и было. Однако самую идею поездки на Волгу предложил Репину, узнав, что тот работает над «бурлацкой темой», именно Васильев. Как вспоминал Репин в своей книге «Далекое близкое», Васильев в этом путешествии работал почти безостановочно: «В продолжение десяти минут, если пароход стоял, его тонко заостренный карандаш с быстротой машинной швейной иглы черкал по маленькому листку его карманного альбомчика и обрисовывал верно и впечатлительно целую картину крутого берега с покривившимися над кручей домиками, заборчиками, чахлыми деревцами и остроконечными колокольнями вдали… Всё ловит магический карандаш Васильева: и фигурку на ходу и лошадку на бегу, до самой команды парохода: “Отдай чалку!” Пароход трогался, маг захлопывал альбомчик, который привычно нырял в его боковой карман…» Из поездки по Волге художник привез множество рисунков, набросков, этюдов. Некоторые из них были в течение того же года переработаны в картины. Некоторые из них: «Волжские лагуны» (1870), «Берег Волги после грозы» (1871).

Или, например, такая картина как «Вид на Волге. Барки» (1870). Эта работа явным образом перекликается с репинскими «Бурлаками на Волге», что немудрено — сам Репин признавался, вспоминая об их совместной с Васильевым поездке на Волгу, что именно Васильев помог ему понять «бурлацкий» характер. Вместе с тем социальное звучание у Васильева приглушено (а именно социальный критицизм сделал репинский шедевр столь популярным среди тогдашней интеллигенции) — художника здесь, пожалуй, интересует вовсе не судьба «униженных и оскорблённых», а собственно небо, речная ширь, «русское раздолье».

Эта картина собирает очереди в Третьяковке. C ней вечно творится настоящая мистика!

Иван Николаевич Крамской по праву считается одним из лучших мастеров жанровой живописи.

Его картины по сей день собирают толпы в галереях, а история их создания будоражит сердца.

Сегодня редакция «ОФИГЕННО» расскажет тебе об одном из лучших полотен Крамского — картине «Русалки».

История этой картины таит в себе много загадочных и даже мистических моментов!

Идея картины посетила Крамского после прочтения повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница».

Книга произвела на художника неизгладимое впечатление, и в его голове созрел сюжет.

Причем Иван Николаевич вовсе не хотел делать банальную иллюстрацию к гоголевскому произведению.

Для него гораздо важнее было передать атмосферу тихой украинской ночи, а заодно визуализировать мифы и легенды.

Ведь народные предания рассказывали, что в русалок превращались утонувшие девушки!

Чтобы передать неповторимую атмосферу мистической ночи, герой нашего рассказа много времени проводил при свете луны,

пытаясь передать на полотне ее призрачное мерцание. В одном из своих писем художник сетовал:

«Всё стараюсь поймать луну… Товарищи говорят, что частица лунной ночи попала-таки в мою картину, но не вся.

Трудная штука луна!»

Особенно осложнял задачу тот факт, что самого ночного светила на картине Крамского не было.

Ему нужно было лишь показать неуловимые лунные блики на призрачных фигурах русалок.

Но самое сложное оказалось переубедить многих знакомых, что работа над картиной с «бесовским» сюжетом

не несет никакой опасности. Особенно за художника боялись простые люди, верившие в то, что нечисть на картине может ожить!

Конечно же, прогрессивные друзья-художники, как и сам Крамской, вовсе не верили в русалок и прочую нечисть,

но некоторая нервозность всё же передалась. Окончив работу, Иван Николаевич даже облегченно признался:

«Я рад, что с таким сюжетом окончательно не сломил себе шеи. А если и не поймал луны, то всё же нечто фантастическое вышло!»

Картина «Русалки» была показана публике на 1-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок,

открывшейся в Петербурге в конце 1871 года. Ее повесили рядом с еще одним знаковым полотном русской живописи —

картиной Саврасова «Грачи прилетели». В первую же ночь с «Русалками» стало твориться что-то необъяснимое…

Слайд 44После смерти Васильева был обнаружен листок (почему-то полуобгоревший) с записанными его

рукой удивительными словами: «Художник испытывает наслаждение от соразмерности частей, наслаждение при правильных пропорциях, неудовлетворение при диспропорциях. Эти понятия построены по закону чисел. Воззрения, представляющие из себя красивые числовые соотношения, — прекрасны. Человек науки выражает в числах законы природы, художник созерцает их, делая предметом своего творчества. Там — закономерность. Здесь — красота.Искусство постоянно возвращается к своим истокам, пересоздавая все сызнова, и в этом новом вновь возрождая жизнь. Наследное как спасающая сила…»Его ли это слова? Может быть, это что-то записанное на память… Да в этом ли дело. «Не мы читаем книги, но книги читают нас». В этом отрывке — вся суть души Константина. У него, у этого удивительного художника, нет ничего незаконченного. Есть незавершенное. Но и оно закончено. Любой его набросок, этюд поразительно целен, каждый штрих карандаша, мазок кисти предельно точен и правдив — это всегда поле напряженной борьбы за чистоту выражения. Художник не приемлет небрежности, приблизительности, халатности в искусстве. Отсюда — удивительная законченность любого из фрагментов произведений Васильева. Может быть, именно поэтому его живопись более всего смыкается с музыкой, где любая структура, как бы ни была сложна и импровизационна, состоит все же из абсолютно точных по высоте звучания элементов.

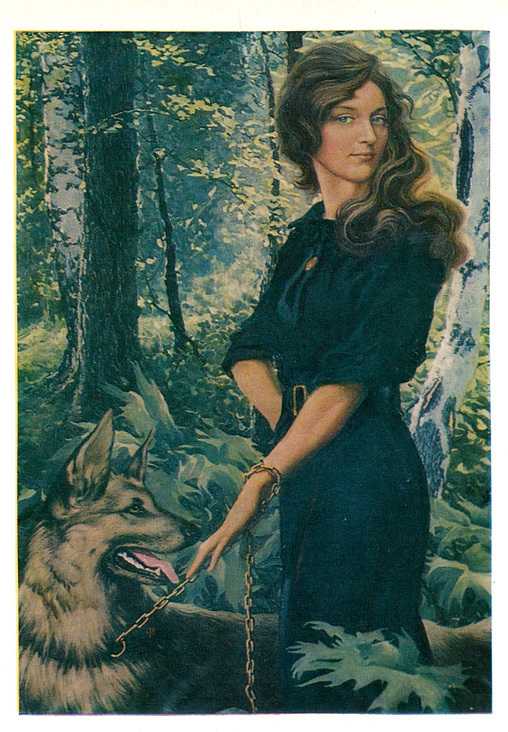

Слайд 5От своих сверстников Костя отличался тем, что не интересовался игрушками, мало

бегал с другими ребятишками, но всегда возился с красками, карандашом и бумагой. Отец часто брал его на рыбалку, на охоту, и Костя рисовал реку, лодки, отца, лесную пасеку, дичь, собаку Орлика, и вообще все, что радовало глаз и поражало его воображение. Некоторые из этих рисунков сохранились

Первая любимая Костина книга – «Сказание о трех богатырях». Тогда же мальчик познакомился с картиной В.М.Васнецова «Богатыри», а годом позже скопировал ее цветными карандашами. В день рождения отца преподнес ему в подарок картину. Сходство богатырей было поразительным.

В 1954 году газета «Комсомольская правда» поместила объявление, что Московская средняя художественная школа при институте имени В. И. Сурикова принимает одаренных в области рисования детей. Родители сразу же решили, что именно такая школа нужна Косте .

Собака Орлик.

раннего этапа творчества

По картинам разных периодов интересно следить за тем, как совершенствовалось мастерство Васильева с годами. В его произведении «Вознесение», написанном в 1964 г., прослеживается подражание Сальвадору Дали, у которого есть работа с аналогичной тематикой. Однако, присмотревшись внимательнее к картине советского художника, можно увидеть совершенно новую трактовку истории о вознесении Христа. Иисус у Васильева изображён не умерщвлённым, как принято, а живым. Его лицо выражает тревогу о дальнейшей судьбе человечества. Константин Васильев — художник, который с помощью своего полотна заявил: смерти неподвластна не только душа Спасителя, но и его тело.

«Икона памяти» была создана в годы, когда Константин Алексеевич находился в поисках своего стиля и создавал картины в жанре Данная работа художника — это не просто романтический коллаж, она представляет собой воспоминания о его нежных чувствах к девушке по имени Людмила. В неё Константин влюбился в 20-летнем возрасте. После разрыва с барышней он уничтожил все её фотографии. Обрывки снимков Людмилы сохранила мама художника. Они и послужили впоследствии основой для создания «Иконы…», символизирующей образ потерянной любви творца.

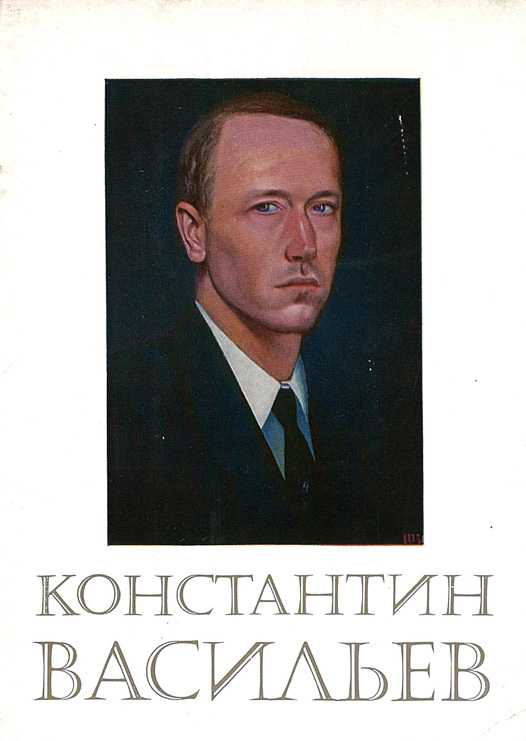

Художник Константин Васильев: картины, биография

К 70-летию со дня рождения Константина Васильева

Константин Васильев (3 сентября 1942, Майкоп Адыгейской автономной области — 29 октября 1976) — русский художник, творческое наследие которого насчитывает более 400 произведений живописи и графики: портреты, пейзажи, реалистические композиции, картины былинного, мифологического и батального жанров. Все творчество талантливого русского живописца Константина Васильева проникнуто философскими размышлениями об исторической памяти славянского народа. Трогательный поэтический мир образов художника является неотъемлемой частью культурного наследия нации.

Биография Константина Васильева

Константин Алексеевич Васильев родился 3 сентября 1942 в Майкопе. Его отец, Алексей Алексее вич, был главным инженером на одном из заводов города и во время Великой Отечественной войны, оказавшись в тылу врага, активно участвовал в партизанском движении, организованном в Краснодарском крае.

Его жена, Клавдия Парменовна, урожденная Шишкина, оставшись с маленьким Костей одна, попала в руки к фашистам, но, к счастью, им удалось избежать расстрела. Все свободное от работы время эта сильная женщина посвящала своему первенцу.

В 1946 у Константина появилась сестра Валентина, а уже позже, в 1950, — Людмила.

В 1949 Алексей Алексеевич с супругой и детьми был отправлен в Татарию восстанавливать один из заводов под Казанью. Семья поселилась в небольшом поселке Васильево на берегу Волги, где и прошло детство будущего художника.

Константин Васильев рано увлекся живописью. В семье с пониманием относились к его выбору, и уже в одиннадцать лет, успешно сдав экзамены, мальчик поступил в Московскую художественную среднюю школу — интернат при Московском государственном художественном институте имени В. И. Сурикова.

Педагоги сразу отметили, насколько одарен юный живописец и как сильно на его рисунки влияет творчество знаменитого В. М. Васнецова. Но закончить учебу в Москве талантливому подростку так и не удалось.

В 1957 тяжело заболел Алексей Алексеевич, и на семейном совете Васильевы решили, что старший сын должен остаться рядом с отцом.

В этом же году Константин перевелся сразу на второй курс Казанского художественного училища.

Репина. Николай Иванович, когда-то преподававший в училище, в свою очередь подготовил плеяду талантливых художников, у которых и учился Константин Васильев. Юноша увлеченно занимался живописью, стараясь постичь все нюансы тоновых и цветовых соотношений, а также манеру рисунка Фешина.

Закончив обучение, Константин Васильев работал учителем рисования и черчения в средней школе, художником-оформителем. Творческое наследие Васильева обширно: картины, графика, иллюстрации, этюды, эскизы росписи церкви в Омске.

Произведения начала 1960-х гг. отмечены влиянием сюрреализма и абстрактного экспрессионизма («Струна», 1963; «Абстрактные композиции», 1963). В конце 1960-х гт.

Константин Васильев отказался от формалистических поисков, работал в реалистической манере.

Фильм о творчестве Константина Васильева

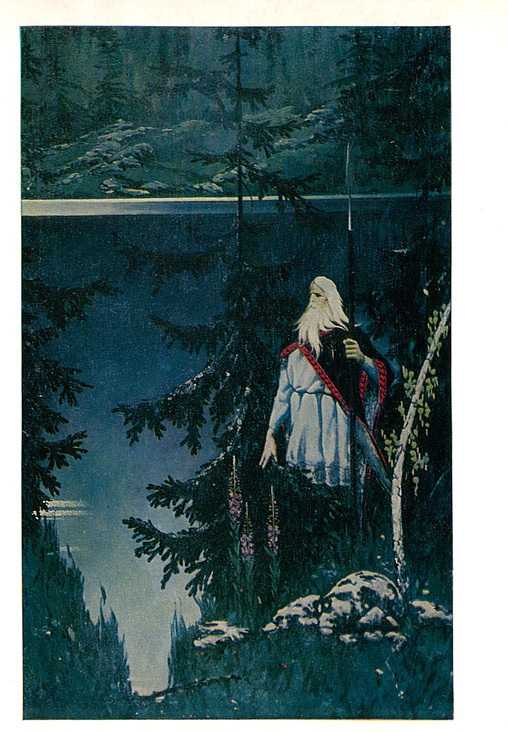

Художник обращался к народному искусству: русским песням, былинам, сказкам, скандинавским и ирландским сагам, к «эддической поэзии». Константин Васильев создал произведения на мифологические сюжеты, героические темы славянского и скандинавского эпосов, о Великой Отечественной войне («Маршал Жуков», «Нашествие», «Парад сорок первого», «Тоска по Родине», все — 1974).

Константин Васильев работал также в жанре пейзажа и портрета («Лебеди», 1967; «Северный орёл», 1969; «У колодца», 1973; «Человек с филином», 1976; «Ожидание», 1976). Автор графической серии портретов композиторов и музыкантов: «Шостакович» (1961), «Бетховен» (1962), «Скрябин» (1962), «Римский-Корсаков» (1962) и других; графического цикла к опере Р. Вагнера «Кольцо Нибелцнгов» (1970-е гг.).

Константин Васильев – участник республиканской выставки «Художники-сатирики Казани» (Москва, 1963), выставок в Зеленодольске и Казани (1968-76). В 1980-90-е гг. состоялся ряд персональных выставок Васильева во многих городах России, а также в Болгарии, Югославии, Испании.

Трагически погиб на железнодорожной станции Лагерная под Казанью, похоронен в посёлке Васильево.

Васильев Константин Алексеевич: картины последних лет жизни

Незадолго до смерти Васильев рисует картину «Ожидание», на которой изображена русская красавица со свечой в руках. Девушка глядит в покрытое инеем окошко в ожидании кого-то из родных. Неизвестно, кого выглядывает героиня картины. Вероятно, задержавшегося где-то в дороге жениха, но может быть и мужа, который долго не возвращается с войны. В лице девушки, освещённом пламенем свечи, просматривается тревога за близкого человека. Огонь мастер нарисовал на холсте светящейся краской, благодаря чему он выглядит очень реалистично. Васильев написал эту картину ко дню рождения своей мамы, из-за чего многие думают, что в образе барышни он изобразил её в молодом возрасте.

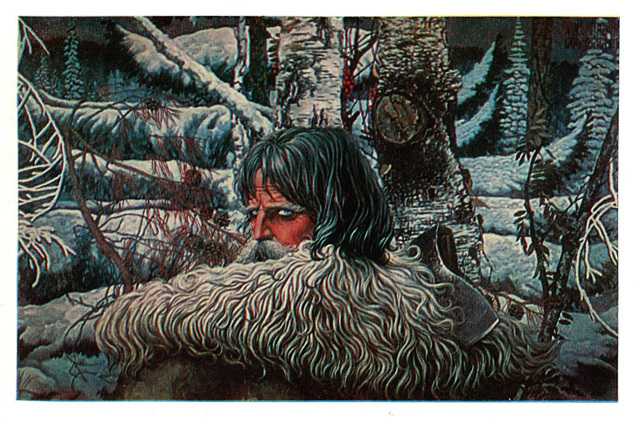

«Человек с филином» является вершиной творчества Константина Алексеевича и, по печальному стечению обстоятельств, его последней работой. На ней мастер изобразил умудрённого жизненным опытом седовласого старца, держащего в правой руке свечу. Он устал, однако впереди у него долгая дорога. На вытянутой вверх левой руке у него сидит филин. Старик возвышается над заснеженной землёй, смотря вдаль суровым взглядом. Над головой у него — звёздное небо, а у его ног разведён костёр из бумажного свитка с именем художника. Зрители по-разному воспринимают сюжет картины. Кто-то видит в старике Бога, а для кого-то он — воплощение земной мудрости. Картина производит неизгладимое впечатление на окружающих. Возле неё хочется задержаться подольше и попытаться увидеть то, о чём хотел поведать художник человечеству.

Критика художника, его смерть

К сожалению, не смог добиться признания своего таланта Васильев Константин Алексеевич. Картины его, обвиняемые в русском фашизме, преследовались коммунистической властью. Их беспощадно критиковали, называли «несоветскими». Мастера неоднократно призывали прекратить рисовать. Только несколько раз за жизнь произведениям художника посчастливилось побывать на выставках, проходивших в Москве, Казани и Зеленодольске.

Жирную точку в творчестве поставила смерть Васильева Константина. Художника, которому было только 34 года, сбил поезд. Случилось это 29 октября 1976 г., через несколько дней после того, как он закончил работу над своим самым известным полотном «Человек с филином». Похоронили Константина Васильевича в родном посёлке Васильево, в той самой берёзовой роще, где он любил черпать вдохновение от природы.

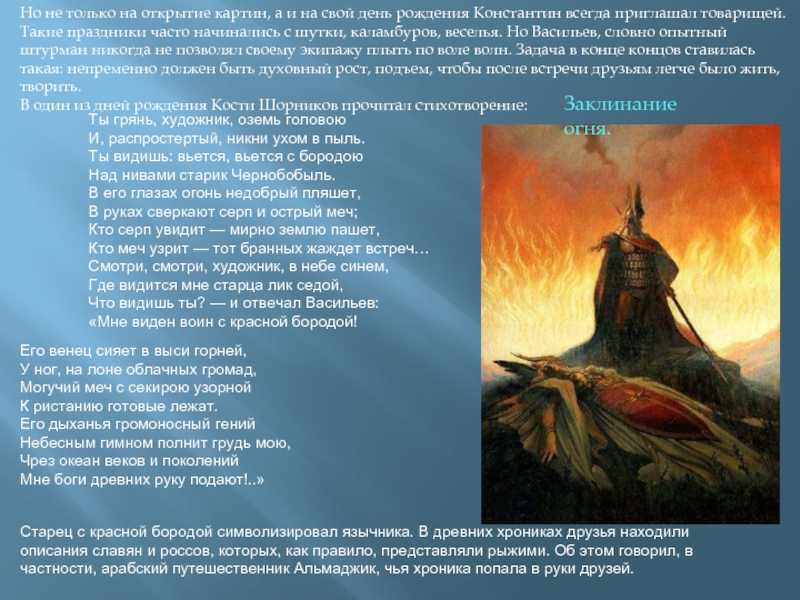

Слайд 36Но не только на открытие картин, а и на свой

день рождения Константин всегда приглашал товарищей. Такие праздники часто начинались

с шутки, каламбуров, веселья. Но Васильев, словно опытный штурман никогда не позволял своему экипажу плыть по воле волн. Задача в конце концов ставилась такая: непременно должен быть духовный рост, подъем, чтобы после встречи друзьям легче было жить, творить.В один из дней рождения Кости Шорников прочитал стихотворение:

Его венец сияет в выси горней,У ног, на лоне облачных громад,Могучий меч с секирою узорнойК ристанию готовые лежат.Его дыханья громоносный генийНебесным гимном полнит грудь мою,Чрез океан веков и поколенийМне боги древних руку подают!..»

Старец с красной бородой символизировал язычника. В древних хрониках друзья находили описания славян и россов, которых, как правило, представляли рыжими. Об этом говорил, в частности, арабский путешественник Альмаджик, чья хроника попала в руки друзей.

Заклинание огня.

Ты грянь, художник, оземь головоюИ, распростертый, никни ухом в пыль.Ты видишь: вьется, вьется с бородоюНад нивами старик Чернобобыль.В его глазах огонь недобрый пляшет,В руках сверкают серп и острый меч;Кто серп увидит — мирно землю пашет,Кто меч узрит — тот бранных жаждет встреч…Смотри, смотри, художник, в небе синем,Где видится мне старца лик седой,Что видишь ты? — и отвечал Васильев:«Мне виден воин с красной бородой!

Краткая биография

Советский художник Константин Васильев появился на свет в 1942 г. в оккупированном немцами городе Майкопе (Краснодарский край). Его отец Алексей Алексеевич — уроженец Петербурга, инженер, любитель литературы и природы. Мать будущего Клавдия Пармёновна была из рода саратовских крестьян.

После войны мальчик с родителями переезжает в Казань, а в 1949 г. — в расположенный под ней живописный посёлок Васильево. С детства Константин увлекался рисованием, показывал небывалый для своего возраста талант в написании акварельных картин. На протяжении четырёх лет (с 1957 по 1961 г.) он учился в Казанском художественном училище. После окончания учёбы преподавал в средней школе рисование и черчение, а также работал художником-оформителем.

раннего этапа творчества

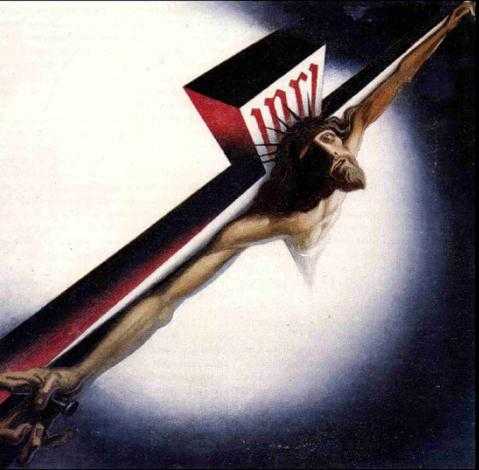

По картинам разных периодов интересно следить за тем, как совершенствовалось мастерство Васильева с годами. В его произведении «Вознесение», написанном в 1964 г., прослеживается подражание Сальвадору Дали, у которого есть работа с аналогичной тематикой. Однако, присмотревшись внимательнее к картине советского художника, можно увидеть совершенно новую трактовку истории о вознесении Христа. Иисус у Васильева изображён не умерщвлённым, как принято, а живым. Его лицо выражает тревогу о дальнейшей судьбе человечества. Константин Васильев — художник, который с помощью своего полотна заявил: смерти неподвластна не только душа Спасителя, но и его тело.

«Икона памяти» была создана в годы, когда Константин Алексеевич находился в поисках своего стиля и создавал картины в жанре Данная работа художника — это не просто романтический коллаж, она представляет собой воспоминания о его нежных чувствах к девушке по имени Людмила. В неё Константин влюбился в 20-летнем возрасте. После разрыва с барышней он уничтожил все её фотографии. Обрывки снимков Людмилы сохранила мама художника. Они и послужили впоследствии основой для создания «Иконы…», символизирующей образ потерянной любви творца.

Васильев Константин Алексеевич (1942 — 1976)

Комплект из 21 открыток.

Издательство «Правда». Москва. 1981

Составители А.Доронин и А.Митрофанов

Тираж 80 000

Цена 1 руб. 15 коп.

-

Свияжск

-

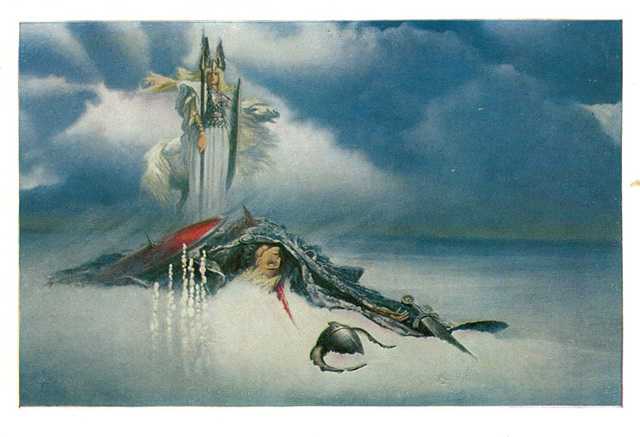

Бой Добрыни со Змеем

-

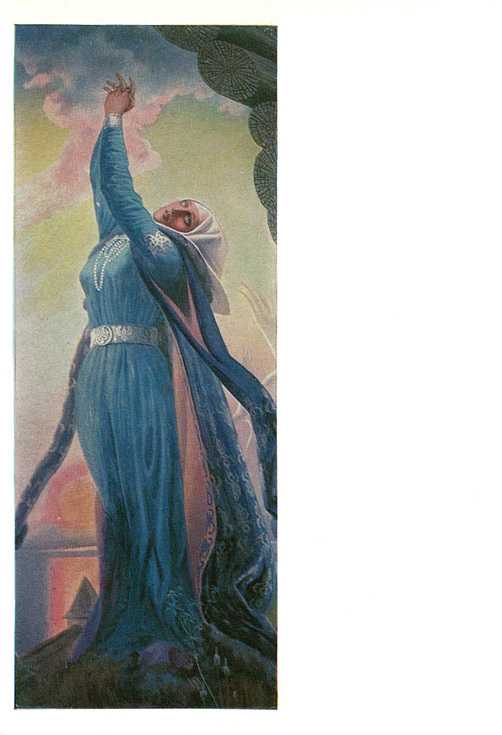

Вольга Святославович

-

Меч Святогора

-

Ожидание

Портрет Ф. М. Достоевского

-

Жница

-

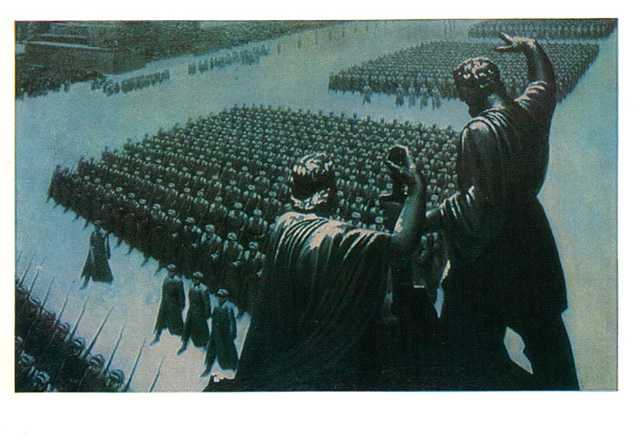

«Прощание славянки»

-

У окна

-

Рождение Дуная

-

Автопортрет

-

Человек с филином

Художник Константин Алексеевич Васильев прожил недолгую жизнь, Он погиб, когда ему было 34 года. Однако его жизненный путь измеряется не прожитыми годами, а оставшимися после него работами: 400 живописных полотен и графических листов — вот итог его вдохновенного труда.

Детство, юность и зрелые годы художника прошли там, где тихая Свияга соединяет свои воды с величавой Волгой, в небольшом поселке Васильево, окруженном девственными лесами. Любовь к живописи проснулась в мальчике рано. Особая одаренность его была замечена, и родители отдали сына в Московскую художественную школу-интернат. Затем Константин Васильев окончил Казанское художественное училище.

Собственный стиль и направление в живописи К. Васильев нашел не сразу. Много времени ушло на поиски и эксперименты. Вначале его привлекают в живописи цвет и форма. Ему кажутся неисчерпаемыми возможности, скрытые в сочетании цветовых пятен, в пластичности изогнутых линий, точности штриха.

Именно на этом этапе творческих исканий он обнаруживает глубокую связь цвета и музыки, стремясь увязать их между собой.

Одновременно его начинают волновать серьезные философские проблемы, влекут великие исторические образы разных эпох, те проявления величия духа, которые делают человека личностью.

Новые темы требуют смены творческого направления. Художник отходит от формальной живописи и осмысливает пути традиционного реализма. В поисках основы для творчества он обращается к фольклору: песням. былинам.

сагам, древним сказаниям. Так рождается цикл картин: «Русь былинная».

Он создает завершенные по композиции картины-образы, в каждой из которых удивительно точно выражены собранные и обобщенные народным сознанием лучшие черты героя.

Темы личности и природы органично сливаются в творчестве Васильева, переходят одна в другую. Большое влияние на мировоззрение художника оказала русская литература, особенно творчество А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Ф. И. Тютчева. Любимым писателем его был Ф. М.

Достоевский, портрет которого можно отнести к числу лучших работ К. Васильева.

Особое место в творчестве К.

Васильева занимает тема Великой Отечественной войны, и решает он ее по-своему: отказывается от больших батальных сцен в пользу остронаправленных локальных сюжетов, добиваясь при этом высокой техники исполнения.

Последняя работа К. Васильева — «Человек с филином». В этой картине художник достиг глубоких обобщений, здесь удивительное сочетание красок, умелое решение сложного жанрового сюжета.

На персональных выставках Константина Алексеевича Васильева была представлена лишь небольшая часть созданного им, Но и этого оказалось достаточно, чтобы зритель принял и полюбил художника.

«Сколько в картинах Васильева поэзии, любви к природе, изумительной музыкальности, и с каким чудесным живописным мастерством он умел все это выразить! я совершенно очарован творчеством этого большого истинного художника!» — так написал в книге отзывов известный художник Н. А. Бенуа.

«Васильев — безвременно погибший молодой художник, душа которого тосковала по древним корням и истокам славянства, — пишет народный художник СССР И. С. Глазунов. — Его обращение к мифам и поиск точных реалистических форм вызывают мое уважение».

А вот высказывание о творчестве Васильева летчика-космонавта А. А. Леонова: «Несомненно, все это проявление редкого таланта, огромного трудолюбия и понимания своего места на земле…

Приходится только: сожалеть о трагической судьбе художника и радоваться, что он оставил о себе большую память состоявшегося художника, как свой вклад в культуру человечества». Много положительных откликов о творчестве К.

Васильева опубликовано на страницах центральных газет и журналов. В настоящей серии открыток даны репродукции лишь немногих лучших работ К. А. Васильева.

| • Главная • Комплекты и серии открыток по темам • Живопись • К.А. Васильев |

Работы художника

Заброшенная мельница

Почти обо всех работах крымского периода в письмах Васильева есть сведения. Но «Заброшенная мельница» стоит особняком. О ней он ни разу не обмолвился в своих разговорах с товарищами. То ли художник считал «Мельницу» безделкой, то ли, наоборот, она была настолько важна для него, что он не хотел о ней говорить. Когда на посмертной выставке были раскуплены все его картины, на «Мельницу» не обратили внимания, и лишь позднее она была признана одной из лучших работ.

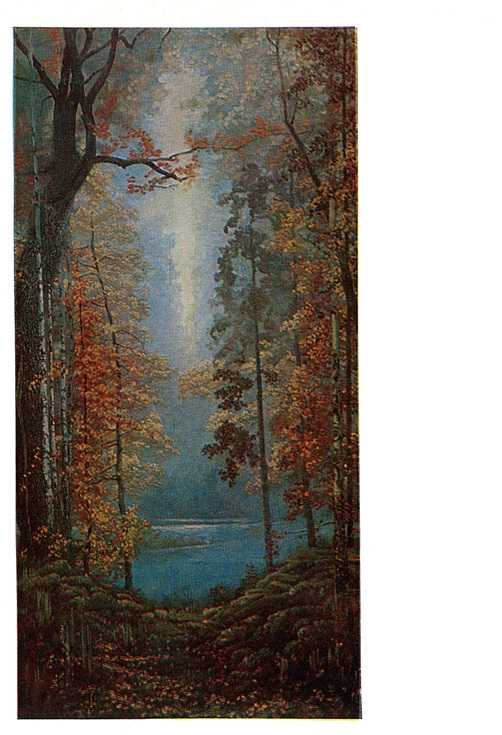

Болото в лесу. Осень

«Болото в лесу» не было закончено по причине смерти художника

Первое, что обращает на себя внимание в этой картине, — это звучащие в ней чистые краски среднерусской осени. Любовь Васильева к русской природе, к её влажным лесам и обширным, открытым небу полям, удвоилась в Крыму, стиснутом горами

Крымские ландшафты вдохновляли его гораздо меньше, чем оставленная Россия. Особенную привязанность питал он к болотам, и тосковал по ним на юге.

Оттепель. Авторское повторение

За «Оттепель» Фёдор Васильев получил в феврале 1871 года первую премию на конкурсе Общества поощрения художников. В апреле художник выполнил её копию для будущего императора Александра III. «Оттепель» Васильева напомнит картины Саврасова. В ней есть тот же тонкий лиризм в сочетании с глубоким знанием природы и русской действительности, та же выразительная мягкость красок и ощущение достоверности, что и в лучших полотнах автора знаменитых «Грачей».

Мокрый луг

Васильев писал картину зимой 1871-72 годов (это была его первая крымская зима). Покупателем выступил великий князь Николай Константинович. Эту работу не хотел упустить и Павел Третьяков, васильевский долг которому составлял около тысячи рублей. Упрямый Третьяков вознамерился «перебить» этот шедевр у великого князя. Согласившись на высокую цену (ту самую тысячу рублей долга), Третьяков добился успеха — картина оказалась у него в руках.

Городской пейзаж

Васильев вырос в городе, и его первые пейзажные впечатления были именно городские. В ранних его картинах Петербург предстаёт не той стройно-величавой столицей, каковой его часто можно видеть на полотнах художников предыдущего поколения, но зыбким, тающим в тумане городом-виденьем. В том, как Васильев запечатлевает свой родной город, есть нечто от Тёрнера, хотя молодой художник, конечно, не видел его работ. Вот «Иллюминация в Петербурге», 1869. Мерцающий, празднично-тревожный свет, выхватывающий из темноты дома и фигуры обывателей, делающий мостовую похожей на зеркальное стекло. И тень Исаакиевского собора, могущественно возвышающаяся над передним планом. Ещё более ранняя работа — «После дождя», 1867. Петербургские окраины, только-только омытые дождём, создают впечатление чего-то безудержно-весеннего, несмотря на то, что ни одного клочка «природы» на картине нет. Художник «играет» здесь только небом и плоскостями стен.

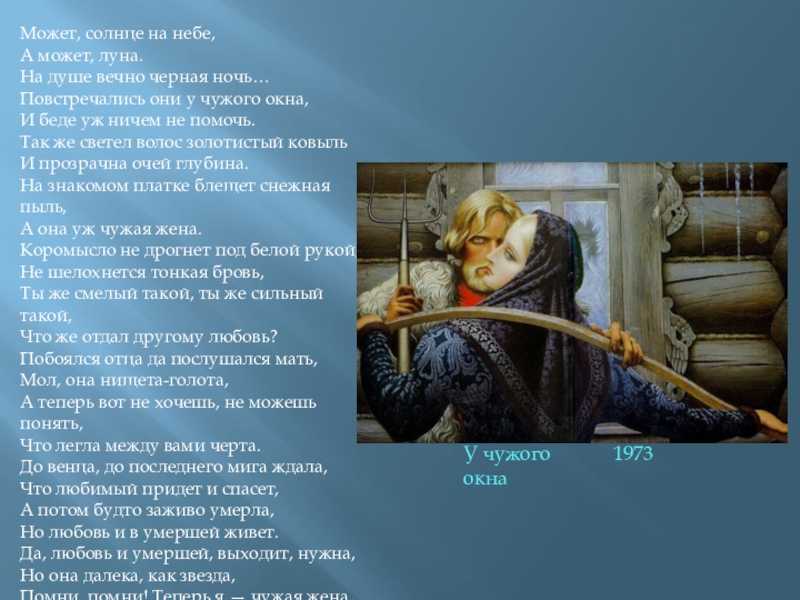

Слайд 41 Может, солнце на небе,А может, луна.На душе вечно черная ночь…Повстречались

они у чужого окна,И беде уж ничем не помочь.Так же светел волос золотистый ковыльИ прозрачна очей глубина.На знакомом платке блещет снежная пыль,А она уж чужая жена.Коромысло не дрогнет под белой рукой,Не шелохнется тонкая бровь,Ты же смелый такой, ты же сильный такой,Что же отдал другому любовь?Побоялся отца да послушался мать,Мол, она нищета-голота,А теперь вот не хочешь, не можешь понять,Что легла между вами черта.До венца, до последнего мига ждала,Что любимый придет и спасет,А потом будто заживо умерла,Но любовь и в умершей живет.Да, любовь и умершей, выходит, нужна,Но она далека, как звезда,Помни, помни! Теперь я — чужая жена,И лежит между нами черта.

У чужого окна

1973