Краткая биография

Борис Михайлович Кустодиев родился 7 марта (по старому стилю 23 февраля) 1878 года в астраханской семье преподавателя логики, профессора философии и литературы. Интерес к рисованию будущий великий художник начал проявлять еще во время обучения в церковно-приходской школе, а с 15 лет уже брал профессиональные уроки у художника Павла Алексеевича Власова. В 18 лет Борис Михайлович стал студентом Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге, где его наставниками были Василий Савинский и Илья Репин.

В 1900 году художник поехал в Костромскую губернию — он искал натуру для дипломной работы, а нашел любовь всей своей жизни, Юлию Ефстафьевну. Они поженились в том же году. В 1903 году, окончив академию с отличием и золотой медалью, Кустодиев вместе с женой и маленьким сыном Кириллом переехал в Париж. Здесь Борис Михайлович обучался в студии художника Рене Жозефа Менара, много ездил по Европе, изучая и копируя работы классических живописцев Италии, Германии и Франции.

В 1904 году Кустодиев вернулся в Россию, вскоре после этого на свет появилась его дочь Ирина. Художник много работал как иллюстратор, в 1907 году стал членом Союза русских художников, а в 1909-м — членом Академии художеств благодаря протекции Репина.

Ниже можно увидеть репродукцию картины Бориса Кустодиева с названием «На террасе», которую он написал в 1906 году. Здесь изображен завтрак художника и его семьи: прямо на зрителя смотрит его сын Кирилл, в самом центре с чашкой — старшая сестра. Слева — ее муж, а справа — сам Кустодиев. Жена художника Юлия освободила место у стола, чтобы няня смогла усадить на стул маленькую Ирину.

В 1909 году у Бориса Михайловича была обнаружена серьезная опухоль спинного мозга. На протяжении нескольких лет он перенес не одну операцию, в результате последней опухоль была удалена, но ноги остались парализованы. Примерно с 1912 года художник перемещался исключительно в инвалидном кресле, а писал в основном лежа — неудобное кресло быстро его утомляло. Несмотря на это в 1913 году он стал преподавать в петербургской Новой художественной мастерской, а самые известные картины художника Кустодиева с названиями «Купчиха за чаем», «Масленица», «Портрет Шаляпина» и «Русская Венера» были написаны в этот тяжелый период.

26 мая 1927 года 49-летний Борис Михайлович Кустодиев скончался. Свою последнюю картину он написал за год до смерти, превозмогая страшную боль и являя таким образом подвиг истинного художника, преданного искусству.

Биография Кустодиева.

Яркое и самобытное творчество Кустодиева — увлекательная страница в истории русской живописи. Художник глубоко национальный, чье искусство неразрывно связано с жизнью русского народа, с традициями народного творчества, Борис Кустодиев начал свой путь живописца еще на рубеже 19 и 20 веков. Родившись в Астрахани, будущий живописец рос в условиях патриархального быта провинциального русского города. Первые профессиональные навыки Борис Кустодиев получил у местного художника П. А. Власова. Учителем Бориса Кустодиева в Петербургской Академии художеств (1896—1903) был Илья Репин, оказавший большое влияние на формирование его творчества. Вместе с другим молодым живописцем — И. С. Куликовым Борис Кустодиев был привлечен Репиным к работе над картиной «Заседание Государственного Совета» (1901—1903). В Академии художеств Борис Кустодиев работал над картинами из исторического прошлого России («Бунт против бояр на старой Руси», 1897 и «У кружала стрельцы гуляют», 1901). Но в дальнейшем он отошел от этих тем. Начало творческого пути Бориса Кустодиева связано, прежде всего, с портретной живописью (портрет художника И. Я. Билибина, 1901; портрет художника-гравера В. В. Матэ, 1902 и др.). Работы над портретом художник не прерывает на протяжении всего творчества, с годами все более отчетливой становится связь его образов с народными характерами, портретам придается особая национально-бытовая окраска (Ф. И. Шаляпин, 1922). В 1906 году намечается поворот в живописи Бориса Кустодиева, приведший его к определенному кругу тем и манере исполнения, характерный для его зрелого творчества. В этом году была написана картина «Ярмарка», в которой сказалось увлечение живописца локальным цветом, яркостью и декоративностью в живописи. Масленицы, ярмарки, деревенские праздники отныне становятся его излюбленными сюжетами. Другой круг тем, увлекающий Бориса Кустодиева, — изображение провинциального купечества. Его многочисленные купцы и купчихи («Купчихи», 1912; «Красавица», 1915) не просто любование этой стороной русской жизни. Здесь и угадывается некоторая ирония художника по отношению к быту и укладу жизни купеческой среды. Борис Кустодиев был в числе тех деятелей русской культуры, которые сразу и безоговорочно приняли Великую Октябрьскую социалистическую революцию. К этому времени художник был уже тяжело болен. Не имея возможности двигаться, прикованный к креслу в своей мастерской, Кустодиев мог лишь из окна наблюдать события тех дней. Результатом таких наблюдений стала его картина «27 февраля 1917 года» (1917). Кроме того, Борис Кустодиев создает эскизы-панно для оформления площади Мира в Петрограде (1918), пишет картину «Большевик» (1920), в которой стремится дать обобщающий образ великих событий. В 1920—1921 годах живописец создает картины «Празднование II конгресса Коминтерна на площади Урицкого» и «Ночной праздник на Неве». Возвращаясь в этих полотнах к теме народных гуляний, живописец наполняет их новым содержанием, новыми образами, говорящими об изменениях, происшедших в стране, в жизни народа. Но и в эти годы Кустодиев не порывает связи со своими прежними сюжетами («Купчиха за чаем», 1918). В 1920 году появляется его акварельная серия «Русские типы». В этом же году написана одна из лучших по живописи картин художника «Купчиха перед зеркалом». Большой интерес вызывают и графические работы Бориса Кустодиева. Свою деятельность в качестве художника-иллюстратора Кустодиев начал еще в ранний период творчества. В 1905 году он успешно выступал на страницах сатирических журналов того времени «Жупел» и «Адская почта» (шаржи на графа Игнатьева, Горемыкина, Победоносцева). Рисунки, помещенные в этих журналах, а также лист «Демонстрация. 1905 год» говорят о том, на чьей стороне были симпатии художника. После Октябрьской революции Кустодиев создает иллюстрации к сказкам Пушкина (1920), к «Шести стихотворениям Некрасова» (1921), к «Леди Макбет Мценского уезда» Лескова (1923). В последние годы жизни Кустодиев иллюстрирует книги «Детям о Ленине» и «Один день с Лениным». Борис Кустодиев создал также ряд великолепных декораций к пьесам А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, к операм русских композиторов. Но наибольшего успеха достиг он в декорациях к пьесе Е. Замятина «Блоха». Красочность, метко найденные детали, сочный юмор, соответствующий содержанию пьесы, связь с народным лубком — характерные черты этих декораций. Кустодиев оставил огромное наследие. Произведения его восхищают праздничностью, щедростью заложенного в них оптимизма, любовью ко всему русскому, национальному.

«Степан Разин»

Достаточно известной является и прекрасная картина Кустодиева под названием «Степан Разин», написанная в 1918 году.

Известно, что Степан Разин как предводитель крестьянского восстания был излюбленной фигурой в послереволюционной культуре. Борис Кустодиев не был ярым сторонником революции, однако и против ничего не имел: художник любил Россию, был очарован новизной происходящего, а потому написал работу, желая таким образом поприветствовать перемены в стране.

Картина очень интересна своим построением — центр заполняет закатное солнце, а главный герой — Степан Разин, гордо стоящий в своей лодке, словно вот-вот уплывет из картины. Здесь наиболее ярко отразился талант художника к изображению сиюминутности — он будто сфотографировал случайный момент, навсегда выхватив его из жизни со всеми естественными позами и отсутствием нарочитой симметрии.

«Портрет Шаляпина»

Другое название еще одной известной картины художника — «Ф.И. Шаляпин на ярмарке». Оперного певца и художника познакомил друг с другом писатель Максим Горький, вместе они работали над оперой «Вражья сила» (Кустодиев рисовал декорации и эскизы костюмов).

С 1920 по 1922 год в лежачем положении и при помощи специального наклоненного над кроватью мольберта Борис Михайлович создавал этот монументальный портрет размером примерно 200 на 100 см. Портрет стал любимым в коллекции певца, он выкупил его и увез в Париж, постоянно храня у себя, поэтому художник создал еще один вариант картины — уменьшенный, размером 99 на 81 см. В настоящее время первый портрет выставляется в петербургском доме-музее Шаляпина, а второй — в Государственном Русском музее.

Фон картины настолько похож на «масленичные» работы Кустодиева, что может показаться увеличенным фрагментом подобной картины.

«Матрос и милая»

Достаточно известными изображениями новых людей в видении Кустодиева являются подобные картины 1920 и 1921 гг. с одинаковым названием «Матрос и милая». На них изображены одни и те же люди: крепкий, мужественный матрос с сигарой в зубах и его милая — нарядная девушка в меховой горжетке, очаровательной шляпке, модных сапожках и неизменной розой.

Эти картины написаны акварелью на бумаге. Единого мнения по поводу этих произведений нет: кто-то считает, что в лице модницы и матроса Кустодиев нашел себе сюжетную замену купчихам и купцам, которые теперь не одобрялись. Кто-то же, напротив, думает, что картины иронизируют над современными молодыми людьми, своеобразно отреагировавшими на перемены.

Русский живописец Борис Кустодиев

Борис Михайлович Кустодиев , — известный русский живописец, график и театральный художник. Учился в петербургской АХ (1896—1903) у Ильи Репина.

Борис Кустодиев — член Союза русских художников (с 1907года ), «Мира искусства» (с 1911года ), АХРР (с 1923 года). С 1906 Борис Кустодиев выступал с сериями картин на темы праздничного крестьянского и провинциального мещанско-купеческого быта («Ярмарки», «Масленицы», «Балаганы», «Деревенские праздники» ); для этих работ характерны развёрнутая повествовательность, яркая многоцветность, жизненная достоверность в деталях и сближающие Кустодиева с практикой «модерна» линейно-плоскостное, декоративное решение композиции, игра разномасштабными фигурами и планами. В дальнейшем, идя по пути большей стилизации, Кустодиев превращает свои бытовые сцены в театрализованные картины-зрелища, а своих персонажей — в собирательные образы-типы, олицетворение сытой купеческой России. Откровенно любуясь материально-телесным изобилием, пёстрым узорочьем изображаемого мира, иногда идеализируя его, Кустодиев в то же время относится к нему иронически («Купчихи», темпера, 1912, Музей русского искусства, Киев; «Красавица», 1915, Третьяковская галерея; «Купчиха за чаем», 1918, Русский музей).

С начала 1900-х гг. Кустодиев разрабатывал жанр портрета-картины, связывая модель с интерьером или пейзажем. Наряду с внешне эффектными, часто салонными портретами он создавал портреты интимно-лирического склада («Утро», 1904, Русский музей), а также сходные по общей концепции и манере исполнения с его бытовым жанром, в которых портретируемый, сохраняя свою индивидуальность, приобретает обобщённые национальные черты (автопортрет, 1912, Галерея Уффици, Флоренция; портреты А. И. Анисимова, 1915, Ф. И. Шаляпина, 1922, оба — Русский музей). Много работая для театра, Кустодиев переносил на сцену свои тематические и стилистические увлечения.

«Русская Венера»

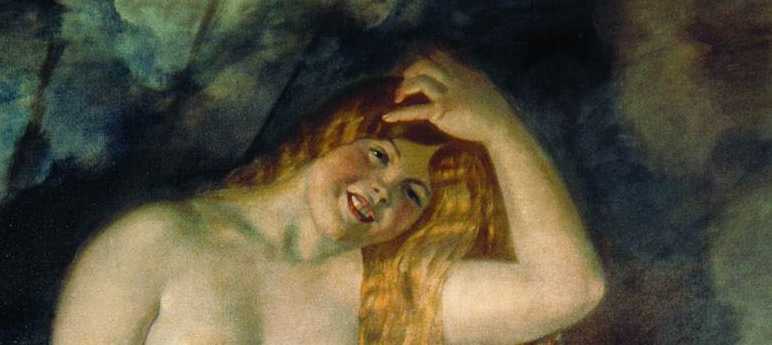

Так как больше всего художник прославился изображением полных, пышущих здоровьем и радостью женщин, картине Кустодиева под названием «Русская Венера» будто суждено было стать последней в его творческой жизни. На большом полотне, фрагмент которого представлен выше, изображена дочь художника Ирина в момент купания в бане — ее поза, обнаженность и копна золотистых волос напоминают Венеру Боттичелли, а у ее ног в виде листка от коробки мыла — своеобразный картуш «Русская Венера», ставший доброй иронией над названием.

Изюминкой картины является история ее создания — в 1926 году художник уже почти не вставал с кровати. Когда в его голове родился подобный сюжет, он не мог ждать подготовки холста, а потому взял свою же картину «На террасе», которая уже упоминалась выше, и стал писать прямо на ее обороте. Любопытно, что на полотне «На террасе» впервые была изображена Ирина Кустодиева примерно в двухлетнем возрасте, а на обороте появился ее последний портрет спустя двадцать лет.

Картина едва не была уничтожена: во время потопа в художественном музее Горького была смыта большая часть рисунка. Восстановить последнее произведение Кустодиева удалось Павлу Баранову. Он же сделал для полотна специальную раму, чтобы зрителю были доступны и «Русская Венера» и «На террасе». В настоящее время картина хранится в Нижегородском художественном музее.

История одного шедевра: «Купчиха за чаем» Кустодиева

Сюжет

На балконе, с которого открывается вид на провинциальный ампир, за чаепитием восседает купчиха. Телом белая, лицом пригожая. Сытая жизнь. Кот рядом раздобревший. Стол ломится, а арбуз соперничает крутостью боков с самоваром. Женщина пьет чай в дорогом парчовом платье с глубоким декольте. Ее сахарные плечи — еще одна сладость на этом празднике жизни. За ее спиной виден другой балкон, где точно так же купеческая семья распивает чай.

Кустодиев выписал идеальный образ «третьего сословия». Купчиха — натуральная красавица, образ которой сложился в фольклоре, а в XIX веке нашел отражение в героинях Островского и Лескова. Движения ее плавны и неторопливы — в таком же ритме живет и провинциальный город.

Русская Венера. 1925 — 1926

Русские женщины, в том числе и купчихи, были частыми героинями кустодиевских работ. Представали они в разных антуражах, позировали для них нередко дворянки с менее пышными формами. Борис Михайлович выписывал саму Русь, правда, время, когда он это делал, уже не соответствовало выбранному образу: на смену дородным кормилицам пришли худосочные революционерки.

Контекст

На дворе стоял 1918-й год. Денег не было, еды тоже — окаянное время. Кустодиев уже тяжело болел, и все тяготы несла на себе его жена Юлия Евстафьевна. По воскресеньям она ходила пилить дрова, платили ей, как и другим чернорабочим, — дровами

«Живем мы здесь неважно, холодно и голодно, все только и говорят кругом о еде да хлебе… Я сижу дома и, конечно, работаю и работаю, вот и все наши новости. Стосковался по людям, по театру, по музыке — всего этого я лишен», — писал художник театральному режиссеру Василию Лужскому

Для «Купчихи за чаем» Кустодиеву позировала соседка по дому баронесса Галина Адеркас. В жизни студентка-первокурсница обладала значительно меньшими формами, однако художник считал, что красивой женщины должно быть много — худые на творчество не вдохновляли. Его даже называли русским Рубенсом за пышнотелых, дородных женщин, «Волжских Данай».

«Женщина, пьющая чай». Зарисовка с Адеркас

Картина условно делит зрителей на два лагеря: одни считают ее ироничной, другие — ностальгической. Первые утверждают, что Кустодиева писал карикатуру на купеческое сословие, вторые — что русский Тициан вложил в это полотно переживания о судьбе Родины, крушении традиций и разочаровавших итогах революции.

Судьба художника

Борис Кустодиев учился у Ильи Репина. Будучи студентом Петербургской академии художеств, именитый мастер предложил ученику поработать над «Торжественным заседанием Государственного совета 7 мая 1901 года». В академии и сразу после ее окончания Кустодиев считался портретистом. Однако вскоре художник переключился на сюжеты, близкие к фольклору. Он много ездил по России, наблюдал ярмарочную кутерьму, жизнь купцов и простых людей. Все увиденное в дальнейшем станет основой шедевров.

Портрет Ф. И. Шаляпина (1921)

Самые известные свои полотна Кустодиев написал, будучи прикованным к кровати. «Замыслы, один другого заманчивее, так и теснились в голове, — писал Кустодиев — Руки работают. А ноги… Что ж, для работы они не особенно нужны, можно писать и так, сидя в инвалидной коляске». В 34 года у него обнаружили опухоль спинного мозга. Операции результата не дали, и последние 15 лет жизни художник был вынужден работать лёжа.