Первая картина

Художественная одаренность ученика была настолько очевидной, что в 1881 году С. А. Рачинский отправляет его для продолжения обучения к мастерам-иконописцам. При этом он определяет денежное содержание для своего воспитанника — 25 рублей в месяц.

Первая картина, с которой 16-летний живописец принял участие в художественной выставке, — «Еловый лес». По отзывам В. Д. Поленова и В. А. Серова, в ней все дышало натуральной простотой и красотой русского пейзажа. Художественный дебют оказался удачным и в коммерческом отношении. Картина была куплена коллекционером Сапожниковым. Спустя два года юноша начинает пятилетнее обучение в Московском художественном училище (1884-1889).

Школьники в живописи

?amarok_man (amarok_man) wrote,2016-09-01 22:37:00amarok_manamarok_man2016-09-01 22:37:00

Оригинал взят у eho_2013 в Школьники в живописи

С Днем знаний!

К 1 сентября — подборка картин «школьной тематики»…

Томас Брукс. Новый ученик. 1854

Тема школы и обучения детей вдохновляла художников с давних времен…

Альфред Ренкли. Сельская школа. 1855

В разных странах и у разных художников появлялось множество картин, запечатлевших процесс обучения. Порой они кажутся наивными, но ведь эти полотна отражают реалии своего времени.

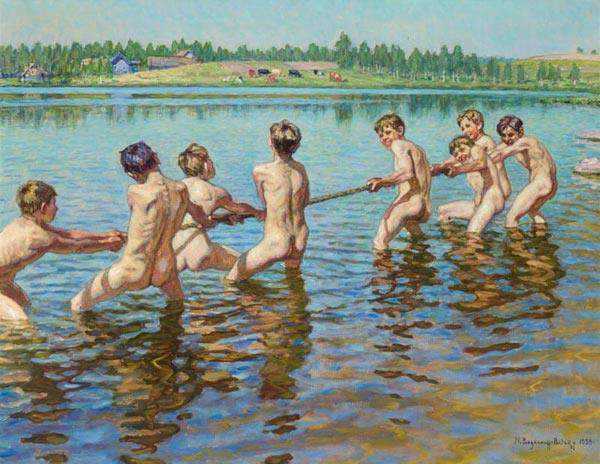

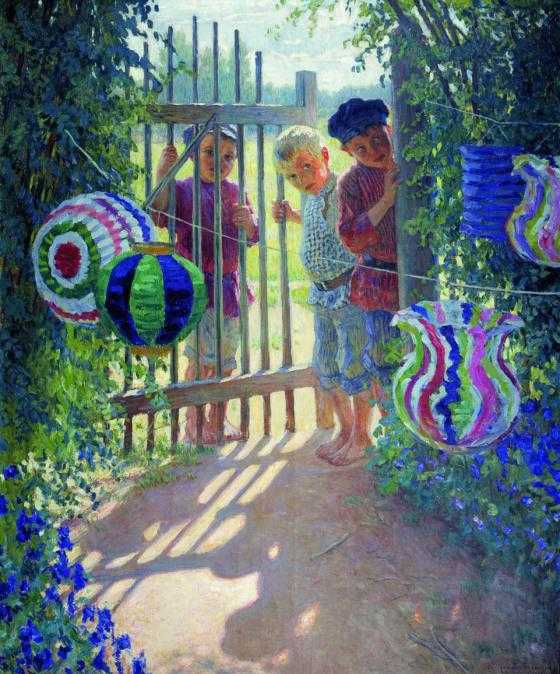

Екатерина Хилкова. Внутренний вид женского отделения в Петербургской рисовальной школе для вольноприходящих. 1860-е гг.Мартин Рико и Ортега. Школьный двор или Урок рукоделия. 1871Альбер Бетаннье. Темное пятно. 1887.Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879Jean-Baptiste Jules Trayer. Бретонская детская школа. 1882Эмилия Шанкс. Новенькая в школе. 1891Николай Богданов-Бельский. У дверей школы. 1897Картины художника Николая Богданова-Бельского долгое время считались свидетельством «ужасов царизма» — бедные обрванные дети у порога сельской школы, как факт нищеты и бесправия… Однако, как раз судьба и картины этого художника показывают, и пользу учения, и то, чего может добиться настойчивый и усердный ученик во все времена.

Изображал он на этих работах себя — незаконнорожденного сына крестьянки-батрачки, которого стеснялась даже родня, не пожелавшая дать мальчику родовое имя и записавшая его Богдановым (богоданным родственничком)… Но мальчик хотел учиться, пошел в школу, где учителя помогли ему развить способности…

Николай Богданов-Бельский. Устный счет. В народной школе Рачинского. 1895Здесь художник изобразил самого себя мальчиком, настойчиво овладевающим знаниями…

Итак, Коля учился и учился — поступил в иконописную мастерскую, потом в Училише живописи, ваяния и зодчества, потом в Петербургскую академию художеств, стажировался за границей — в Италии, во Франции.

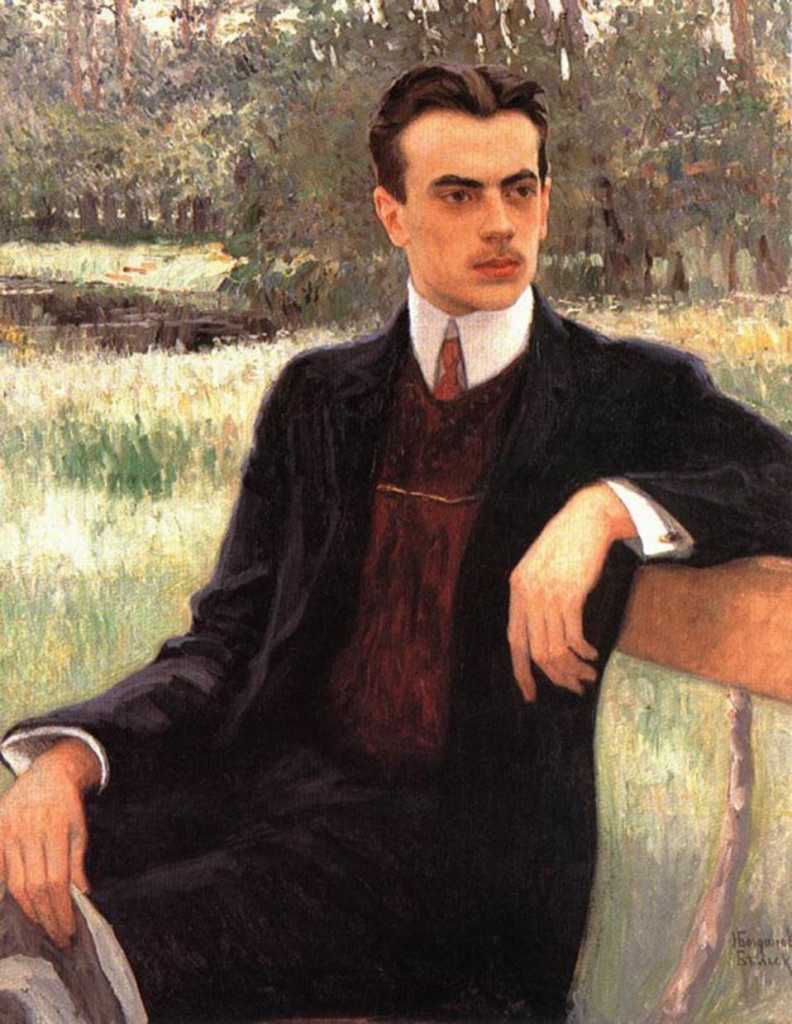

В результате стал знаменитым художником, модным и дорогим портретистом, писавшим представителей великосветского общества, и выглядел вот так:

Николай Богданов-Бельский. Автопортрет. 1915Узнаете мальчика в драных лаптях, поглощенного устным счетом?И все же деревенские ребятишки и сельские школы оставались любимой темой художника:Николай Богданов-Бельский. Воскресные чтения в сельской школе.

1897Революционные преобразования ХХ века привнесли в отечественную живопись идеологическую составляющую. Все школьники сделались пионерами, за исключением тех, кто был октябрятами или комсомольцами…Иван Куликов. Пионеры. 1929Иван Владимиров. Иностранцы в Ленинграде.

1950Анатолий Волков. Первое сентября. 1951Однако, некоторые художники и тут бежали впереди паровоза — вот девочка собирается в школу 1 сентября, крутится у зеркала в белом фартучке, приготовила портфель и цветы учительнице…

Интересен интерьер — комнату ребенка украшают не куклы, не мишки или картинки с цветочками — портреты и бюсты вождей…

Не знал товарищ Волков, что 1953 год не за горами! До середины 1950-х года эта картина воспроизводилась на открытках вместе со сталинским портретом, позже художник решил ее переписать:Живопись стала менее соцреалистичной, с грубым мазком, а вожди исчезли, словно и не бывало…Норман Рокуэлл. День рождения учительницы. 1959.

Западная живопись школьной тематики в тот период была малоотличима от советской, но казалась еще более сентиментальной.

Драченко. Пионерская песня. 1959А наши пионеры пели с учителем песни…Т. Максименко. Выпуск стенгазеты. 1960…выпускали стенгазеты…Виктор Цветков. Не решила. 1970-е гг….и настойчиво овладевали знаниями, как и полагалось пионерам. Правда, овладение шло с переменным успехом…

Всех с праздником!

Судьба художника

В свое время в эту школу попал мальчик Коля из бедной крестьянской семьи, ставший позже известным художником. Рачинский во время распознал в нем талант художника и помог ему раскрыться. Общение с учителем оказало сильное влияние на жизнь Николая Богданова-Бельского, его творчество. Много своих полотен художник посвятил Рачинскому, любимой школе и жизни крестьян.

Богданов-Бельский стал известным художником-передвижником, членом Императорской Академии художеств и являлся председателем Общества Куинджи.

Картины с историей запись закреплена

Богданов-Бельский написал своё произведение, посвятив его Сергею Александровичу Рачинскому, который был учителем художника. Пожилой педагог и стал главным героем произведения, на котором он представлен в кругу своих учеников.

Богданов-Бельский понимал героев своей картины, поскольку сам занимался устным счётом в этой школе. Ему выпала удача попасть в школу великого мастера и получить хорошее образование.

На картине мы видим сельскую школу XIX века, в которой учатся простые деревенский мальчишки. Идёт урок арифметики, на котором школьники решают сложный на первый взгляд пример. Заметно, что решение дается мальчикам непросто. Один ученик что-то шепчет на ухо преподавателю — возможно, он догадался, как сделать задание.

Есть несколько способов решения этого примера. Если вы умеете быстро возводить в квадрат, то задание не вызовет у вас трудностей. Пример будет выглядеть так: (100+121+144+169+196) разделить на 365. В итоге получается 730 : 365 = 2.

Можно решить её ещё проще, разбив числа в числителе на первые три и последние два (получится 365 + 365).

Крестьянские дети научились быстро вычислять сколько нужно отмерить зерна или дать сдачи. Наиболее сложным способом вычисления для детей было возведение в квадрат, что мы и видим на картине.

Рачинский создал новаторскую систему образования, которая активно сочетала в себе и теорию, и практику. Дети обучались не только наукам, но и ремёслам. Уроки природоведения проводились в саду, в поле, на пасеке и даже в столярном цехе.

Также в школе был церковный хор и иконописная мастерская. Для крестьянских детей, приезжающих издалека, Рачинский выстроил интернат.

В эту школу смог попасть и бедный крестьянский мальчик Коля Богданов, в котором Рачинский увидел талант художника и помог ему развиться. Это оказало сильное влияние на творчество живописца, который впоследствии стал знаменитым передвижником Николаем Богдановым-Бельским. Он посвятил много полотен жизни крестьян, любимой школе и любимому учителю.

-

Что такое зодчество кратко

-

Какое другое название имеет правильный четырехугольник кратко

-

Чем отличается профильная математика от базовой в школе

-

Фуршет что это такое кратко

- Кружка с водой плавает в кастрюле стоящей на огне закипит ли вода в кружке кратко

«Посетители»

Двое малышей, мальчик и девочка, зашли в барский дом. Возможно, это юные друзья самого художника пришли ему позировать. Худенькие дети коротко острижены и одеты по-праздничному. На девочке ярко-красное на мальчике рубашка с нарядным узором. Пестрая одежда перекликается с живописной драпировкой за спинами детей. Они сидят на роскошном, по их меркам, мягком кресле с резными ручками и торжественно пьют чай из блюдец. На столике перед ними чашка и стакан, баранки и кусочки сахара. Посещение барского дома — непростое событие. В лицах малышей читается осознание торжественности момента, напряженные фигурки вызывают умиление.

История сюжета

Многим эта картина известна с самого детства, однако не все знают, что учитель арифметики – профессор Московского университета Рачинский Сергей Александрович, известный преподаватель математики и ботаники. Во время расцвета народничества он возвращается на родину в Тверскую область село Татево, с тем, чтобы организовать школу для крестьянских детей. Его планы осуществились, более того, Рачинским была придумана и разработана определенная методика обучения устному счету. Таким образом он приучал деревенских детей навыкам математического мышления, выстраивая свои уроки в атмосфере творчества.

Педагогическая практика Рачинского была довольно необычной. Основой образовательного процесса для крестьянских детишек он считал обучение церковно-славянскому языку, а также Закону Божьему, которое заключалось в заучивании молитв. Он верил, что эти знания помогут его ученикам стать высоконравственными людьми. Также он был убежден, что любой крестьянин должен уметь быстро считать в уме. При этом математическую теорию ученики Рачинского не осваивали, уделяя время сложным вычислениям. Кроме этого, он не требовал от детей навыков правописания, каллиграфического почерка и знаний грамматики. Он старался научить их бегло читать книги и писать, словом делать то, что им могло бы понадобиться в их жизни.

Школа, которую профессор открыл и содержал на свои средства, заняла важное место в его жизни. Все учащиеся жили в общежитии, где было организовано некое подобие коммуны

Дети сами выполняли всю работу по хозяйству, полностью обслуживали сами себя

Влияние Рачинского на воспитанников было огромным, поскольку не имея семьи он все свое внимание и тепло отдавал детям, проводя с ними время с утра и до вечера

Длительность занятий составляла около полугода. В свободное от основных занятий время учитель занимался с детьми постарше, помогая им освоить последующие ступени обучения в других учебных заведениях.

Описание картины

На картине – урок арифметики в маленькой сельской школе, который ведет пожилой учитель. Он сидит неподалеку от доски, на которой мелом написан пример. Вокруг него толпа деревенских детишек в оборванной одежке и стоптанных лаптях. Написанную учителем задачку, они настойчиво и увлеченно решают в уме. Кто-то из детей стоит в задумчивости в стороне от доски, мысленно уйдя в процесс вычисления, а кто-то расположился прямо перед доской, не сводя глаз с примера. Какой-то мальчик тихо озвучивает полученный ответ учителю. Всего художник изобразил одиннадцать крестьянских школьников 9-12 лет.

Богданов-Бельский писал картину в 1895 году. Художник использовал в своей работе теплые тона, которые отображают хорошее настроение, доброту, и очень хорошо передал глаза ребят, их искренность и заинтересованность. Картина написана в стиле реализма, на холсте, используемая техника написания – масло. Ее размер составляет 107 на 79 см.

Вместо послесловия

Могла ли предположить надрывающаяся от непосильного батрацкого труда крестьянка из Смоленской губернии, что ее сын войдет в историю мировой живописи под фамилией Богданов-Бельский? Николай, описания картин которого в наше время занимают почетные места в каталогах лучших мировых выставок, тоже не мог догадываться, какое блестящее будущее в искусстве его ожидает. К сожалению, талант великого русского живописца был незаслуженно предан забвению на его Родине. Но лица сотен персонажей его картин продолжают жить в выставочных экспозициях и на страницах художественных фотоальбомов. И кажется, что их глазами в современную жизнь заглядывает сам художник. Его взгляд из прошлого пытлив. Ведь наша действительность создана усилиями в том числе и героев его полотен.

Работы этого художника пронизаны душевным теплом и спокойствием, а его самого называли живописцем русской деревни. Творчество Николая Богданова-Бельского

совпало с переломным моментом в истории России. Его картины можно увидеть во многих музеях мира, а имя автора на родине было незаслуженно забыто.

ТВОРЧЕСТВО

Мы знаем картину Н. П. Богданова-Бельского «На пороге школы» (1897, Государственный Русский музей). Это автобиографическая картина. Будущий художник, мальчиком, затаив дыхание, стоял в волнении за порогом класса. Ему хотелось учиться. И вот экзамен. Мальчик-пастушок, согнувшись, скрестив под собой босые ноги, с большим усердием рисовал с натуры

Каким-то необъяснимым образом он чувствовал, что сейчас решается что-то важное в его жизни. Он работал очень напряженно, и портрет-рисунок вышел на удивление узнаваемым

Его приняли в народную школу С. А. Рачинского.

Впоследствии портрет Рачинского будет написан в картине «Воскресное чтение в школе» (1895, Государственный Русский музей).

В монастыре подросток с увлечением писал иконы, а также с натуры портреты монахов.

На холсте Н. П. Богданова-Бельского «Будущий инок» впервые появилась сухощавая фигурка мальчика-школьника, а в дальнейшем тема детства станет определяющей в творчестве художника.

Палитра Богданова-Бельского обогащается, усиливается колорит. Несомненно, это происходит после его пребывания и учебы за границей. Имя Н. П. Богданова-Бельского в России становится широко известным после написания им картин «Устный счет» (1896, Государственная Третьяковская галерея), «У дверей школы» (1897, Государственный Русский музей).

Художник пишет пейзажи, портреты, натюрморты, жанровые картины. Пишет аристократов, знаменитых современников, императора Николая II (1904 — 1908), императрицу Марию Федоровну, великого князя Дмитрия Павловича (1902), князя Ф. Ф. Юсупова (1911), Ф. И. Шаляпина (1916) и многих, многих других.

Несмотря на разнообразие и характер заказов, персон, которых он писал, художник в своем творчестве отдавал всю свою любовь и сердце детям.

Доброта, чистота восприятия мира, искренность — эти качества в детях заложены природой. Надо быть очень светлым человеком, обладать теми же качествами, чтобы с такой любовью и непосредственностью всю жизнь изображать детей.

После назначения его действительным членом Академии художеств наступает расцвет творческих сил художника. Нет усталости в работе. Жажда новых открытий в живописи выплескивается на холст, картины наполняются новыми красками, светом, цветом. Революционные события накладывают свой отпечаток на художественную жизнь. По приглашению своего друга, известного художника Сергея Виноградова, Николай Петрович Богданов-Бельский в 1921 г. переезжает жить в Ригу. С этого времени начинается новый, двадцатилетний период развития его таланта (1921-1941). Художник продолжает с увлечением работать над циклом картин «Дети Латгалии», пишет пейзажи Латвии.

Богданов-Бельский продолжает активно участвовать в выставках русского изобразительного искусства за границей. На первой советской выставке в Америке в 1924 г. художник выставил более десяти своих картин. На крупнейшей выставке в Праге в 1928 г. успех русских художников огромен. У Богданова-Бельского было куплено 9 работ, одна из них приобретена Пражской национальной галереей.

Николай Петрович Богданов родился в 1868 году в одной из деревень Бельского уезда Смоленской губернии. Его мать была простой крестьянкой, воспитывающей сына одна. Бедственное положение матери не позволило бы ребенку получить хорошее образование, однако ему выпала другая судьба.c

После обучения грамоте у местного церковного звонаря мальчика заметил С.А. Рачинский — профессор московского университета и основатель школ для крестьянских детей. Рачинский обучал Николая живописи и рисованию, а затем отправил на учебу к иконописцам.

Первый же успех юноши на выставке (его картину приобрел коллекционер) способствовал его дальнейшей художественной карьере. Благодаря содержанию Рачинского, юный Николай получил образование вначале в Московском художественном училище (учился у и Прянишникова), а затем продолжал совершенствовать свое мастерство в Академии художеств у , после в Италии, Германии и Франции. Кстати, именно в Академии Богданов получил двойную фамилию. Когда император Николай II подписывал его диплом о присвоении степени академика, он через черточку добавил к его фамилии приписку «Бельский».

Художник входил в несколько крупных обществ, таких как Общество им. , Общество передвижников. В 1914 году он стал действительным членом Академии художеств.

Живописец изображал в основном сюжеты из жизни простых людей, создавал портреты и пейзажи. Примеры его известных картин: «Устный счет», «Воскресное чтение в сельской школе», «В церкви», «У дверей школы», «Будущий инок».

Не приняв революцию, Богданов-Бельский эмигрировал в Латвию, где его творчество расцвело с новой силой. Скончался он в 1945 году в возрасте 76 лет.

Николай Петрович Богданов-Бельский: биография

Морозным днем 8 декабря 1868 года у смоленской батрачки родился внебрачный сын. Все знают, как общество относилось к таким детям, да еще и из низов. Мать с ребенком «из милости» приютил ее старший брат. Много лишений выпало на долю маленького Николая. При рождении он получил фамилию Богданов — данный Богом. «Бельский» художник позже добавил сам, в честь уезда, в котором вырос.

Первые два года образования мальчик получил в сельской церковной школе в Шопотове. Благодаря протекции своего учителя-священника он попал в школу профессора Рачинского. Здесь обучались такие же, как и Николай, простые крестьянские мальчишки. Этот человек сыграл определяющую роль в жизни художника. Сам Богданов-Бельский всегда говорил, что всем обязан ему.

Видя талант мальчика к живописи, Рачинский помог ему поступить сначала в рисовальную школу при Троице-Сергиевой лавре, а затем в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Покровитель помогал мальчику материально, ежемесячно выделяя деньги на содержание. В училище Николай поступил в пейзажный класс, где трудился весьма успешно, часто бывая первым среди одногруппников. Юноше очень повезло с учителями, это были замечательные русские художники: Владимир Маковский, Илларион Прянишников. Над темой выпускной картины Николай долго размышлял, и подсказал ее Рачинский. Результатом увлеченной работы художника стало полотно «Будущий инок».

После окончания московского училища Богданов-Бельский продолжает учебу в в классе Ильи Репина. В конце 1895 года выпускник отправляется в Европу: в Париж, Мюнхен, а затем в Италию. Обогащается колорит картин художника, усиливается его владение живописными техниками.

Славу в России Богданову-Бельскому приносят картины «У дверей школы» и «Устный счет». На художника посыпались заказы: портреты, натюрморты, пейзажи. Он писал самых известных и влиятельных людей своей эпохи. Его кисти принадлежат портреты императора Николая II, великих князей, Федора Шаляпина. Но любимые его модели — крестьянские ребята, живые, искренние и непосредственные.

Работы художника приобрела Третьяковская галерея, он участвует в выставках товарищества передвижников. Его картины путешествуют по России, затем вывозятся в Париж и Рим. В 35 лет Николай Петрович Богданов-Бельский становится академиком живописи, а спустя 10 лет — членом Академии художеств.

После прихода к власти революционно настроенного правительства официальным искусством становится «левое». Начинается травля художников-реалистов, классическое искусство чахнет и искореняется. Коровин, Поленов, Васнецов, Нестеров — все испытали на себе тяготы послереволюционного времени. По приглашению своего друга Богданов-Бельский переезжает в Ригу. Здесь художник с новыми силами принимается за работу, активно участвует в зарубежных выставках русского искусства. Картины его пользуются успехом и расходятся по частным коллекциям. До сих пор множество холстов Богданова-Бельского рассеяно по Западной Европе.

В 1941 году 73-летнего художника настигло новое испытание: война. Но не осталось больше сил бороться, слишком многое было пройдено и выстрадано. Художник заболевает, творческие силы оставляют его. Николаю Петровичу сделали операцию в Германии, но она не помогла. В 1945 году во время бомбежки художник умирает. Похоронен он был на русском кладбище в Берлине. Картины Богданова-Бельского и сейчас остаются очень востребованными. Часть из них можно увидеть в Третьяковской галерее и Русском музее, многие находятся в частных коллекциях.

Направление творчества мастера

Николай Петрович был многоплановым художником. Он писал портреты, натюрморты и пейзажи, но особо любил работать над жанровыми картинами.

Так как у живописца отлично получались портреты, к нему часто обращались знатные особы. Он писал многих известных людей, например, царских особ Николая II и Марию Федоровну, князя Юсупова, певца Федора Шаляпина и многих других. Хотя заказчики оставались весьма довольны своими портретами, Богданов-Бельский выполнял такие работы в основном ради денег. С этой целью он уезжал из любимой деревни в петербургскую мастерскую, собирал заказы и трудился.

Как только накапливалась достаточная сумма, художник возвращался в родные просторы и там уже писал то, что было по сердцу. А сильнее всего его вдохновляла жизнь простых людей, особенно детей. Николай Петрович не переставал удивляться детской непосредственности и талантам. Он любил детей всем сердцем, а они любили его. Ребята охотно приходили к нему, надев лучшие рубахи, и готовы были часами позировать ему.

Богданов-Бельский относится к числу известных художников-передвижников, чьи произведения уходили в крупнейшие коллекции. В частности, их покупал для своей галереи Павел Третьяков.

Завершение образования

Уже с 18-летнего возраста молодой художник начинает зарабатывать себе на жизнь с помощью художественного труда. Его картины продаются, и этих денег хватает на пропитание и продолжение образования. К тому же он по-прежнему получает содержание от С. А. Рачинского, который внимательно следит за судьбой своего воспитанника.

Окончив пейзажное отделение художественного училища, где он обучался у знаменитых художников В. Д. Поленова и И. М. Прянишникова, в 1894 году Н. П. Богданов продолжает образование в училище при Академии художеств. Его педагогом в этот период становится И. Е. Репин. Чуть более года длится обучение. В 1895 году молодой художник решает продолжить образование за границей. В последующие годы он работает и учится во Франции, Германии, Италии. Н. П. Богданов закончил Императорскую Академию художеств в 1903 году. В это же время художник получает вторую часть своей фамилии. Подписывая диплом о присуждении ему звания академика, император Николай II собственной рукой к фамилии Богданов через дефис сделал приписку — Бельский. Под этой фамилией Николай Петрович Богданов-Бельский, картины которого являются признанными шедеврами живописи, остался в истории российского и мирового изобразительного искусства. Академия художеств признала его своим действительным членом в возрасте 46 лет (1914).