Характеристики его работ

Моро придавал большое значение использованию воображения для создания своих художественных произведений. Он сопротивлялся характеристикам двух других очень популярных течений того времени: реализма и натурализма.

Когда Моро начал работать, Гюстав Курбе отличался реализмом, который выделялся тем, что представлял реальных людей и предметы. Натурализм, со своей стороны, пытался сделать точную копию того, что видел глаз.

Напротив, произведения Моро представляют моменты или ситуации, присутствующие в повествованиях библейских или мифических историй. Он использовал большое количество визуально сбивающих с толку символов, которые служили для воплощения желаний и эмоций в довольно абстрактных формах.

На картинах Моро изображены божественные и смертные существа, но оба противоречат друг другу. Его целью было представление божественного и земного в кризисе. Он обычно выражал этих существ как мужских и женских.

Обычно его работы имеют две центральные фигуры. Для этих персонажей характерно то, что их глаза закрыты, а лица отражены. Ученые утверждают, что этот метод является отражением психоанализа, который сделал свои первые шаги в начале 20 века. Он олицетворял дуальность, существующую в умах людей.

Он использовал свет, чтобы усилить атмосферу своих работ. Свет также выполнял функцию придания мистического и волшебного ощущения его картинам.

Школьная доска

В « Орфеи» Моро заново изобретает смерть поэта, чтобы стимулировать воображение зрителя. Голова Орфея больше не обречена на поток, но ее восстанавливает молодая девушка из Фракии с меланхоличным видом и украшенная восточными вещами. В сказочной обстановке голова покоится на лире поэта и словно сливается с ней. Лица главных героев странно похожи, оба словно поглощены одним и тем же созерцанием.

Сцена сумеречного оттенка на фоне фантастических пейзажей поражает чувством покоя, которое излучает. Умиротворение, которое следует за ужасом испытания, которому только что подвергся Орфей . Мягкость и спокойствие лиц таинственным образом рассеивают болезненность ситуации. Это видение Орфея напоминает образ проклятого художника, которого кричали при жизни, но праздновали после его смерти.

Мы чувствуем рождение полуфантастической вселенной с тревожной атмосферой и неоднозначным очарованием. Стиль Моро, достигший зрелости около 1870 года, кажется, укоренился в этой картине: светотень, сложная композиция, чувственная и мистическая атмосфера. Орфея открывает путь к живописному символизму, одним из самых значительных художников которого станет Моро.

Биография

Гюстав Моро родился в 1826 году в Париже в семье главного архитектора Парижа, в чьи обязанности входило поддерживать в надлежащем виде городские общественные здания и памятники. Рано обнаружил способности к рисунку и живописи. В 1842 году, благодаря отцовской протекции, Моро получает удостоверение копииста картин, которое позволяет беспрепятственно посещать Лувр и в любое время работать в его залах.

При поддержке и одобрении родителей в 1846 г. поступил в Школу изящных искусств, в мастерскую Франсуа Пико, мастера классицистической ориентации, который обучил его основам живописи. Обучение здесь было крайне консервативным и в основном сводилось к копированию гипсовых слепков с античных статуй, рисованию мужской обнаженной натуры, изучению анатомии, перспективы и истории живописи. Потерпев фиаско в конкурсе на Римскую премию, он уходит из мастерской Пико. Моро преклоняется перед Делакруа, влияние которого заметно в ранних работах (например, «Пьета», выставленная в Салоне 1852 г.).

Моро был учеником Теодора Шассерио в Школе изящных искусств в Париже. В 1849 году Моро выставляет свои работы в Салоне. В 1852 году отец Моро покупает для него дом под номером 14 на улице Ларошфуко, на правом берегу Сены, недалеко от дворца Сен-Лазар. В этом престижном месте, в роскошном особняке, обставленном шикарно и дорого, как и подобает лучшим буржуазным домам, Моро устраивает на третьем этаже мастерскую. Он живёт и работает в лучших условиях, продолжает получать государственные заказы, становиться вхожим в высшее общество и официальные художественные круги. 10 октября 1856 г. Делакруа записывает в дневнике: «Проводы бедного Шассерио. Видел там Доза, Диаза и молодого Моро, художника. Он мне вполне по душе».

Моро никогда не отрицал, что очень многим в творчестве обязан Шассерио, своему другу, рано ушедшему из жизни (в возрасте 37 лет). На его ранний уход Моро написал холст «Юноша и смерть» (1865). Влияние Теодора Шассерио очевидно и в двух больших полотнах, которые Моро начал писать в 1850-х годах, — в «Женихах Пенелопы» и «Дочерях Тезея». Работая над этими огромными, с большим количеством деталей, картинами, он почти не выходил из мастерской. Однако эта высокая требовательность к себе впоследствии часто становилась той причиной, по которой художник оставлял работы незавершенными.

Во время двух путешествий в Италию (1841 г. и с 1857 г. по 1859 г.), он посетил Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь, где Моро изучал искусство Ренессанса — шедевры Андреа Мантеньи, Кривелли, Боттичелли и Леонардо да Винчи. Привозит оттуда несколько сотен копий произведений великих мастеров Ренессанса. Пишет также пастели и акварели, напоминающие работы Коро. В этот период он встречается с Бонна, Эли Делоне, молодым Дега, которому помогает в его ранних поисках. Отныне Моро усваивает характерный проникнутый духом романтизма стиль — иератически-застывший, чуждый движению и действию. В 1862 году у художника умирает отец.

Примечания

- ↑ 12 идентификатор BNF (фр.): платформа открытых данных — 2011.

- ↑ 12 Gustave Moreau

- Gustave Moreau (фр.) — ministère de la Culture.

- Benezit Dictionary of Artists (англ.) — 2006. — ISBN 978-0-19-977378-7, 978-0-19-989991-3

- ↑ 12Немецкая национальная библиотека, Берлинская государственная библиотека, Баварская государственная библиотека, Австрийская национальная библиотека Record #118583972 // Общий нормативный контроль (GND) — 2012—2016.

- ↑ 12 Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура онлайн страница 28 на сайте booksonline.com.ua.(неопр.) . booksonline.com.ua. Дата обращения 19 февраля 2020.

- Гюстав Моро (неопр.) .

- ↑ 12 Михаил Врубель и Гюстав Моро. Сравнительный анализ.. Журнал «Русское искусство»(неопр.) . www.russiskusstvo.ru. Дата обращения 19 февраля 2020.

- Super User. Символизм Гюстава Моро, музей Гюстава Моро в Париже. (рус.). www.paris-sam.com. Дата обращения 19 февраля 2020.

- Ж. Шенье-Жандрон. «Сюрреализм» :: Прометеев подвиг и процесс обобщения :: Символизм (неопр.) . www.dali-genius.ru. Дата обращения 19 февраля 2020.

Новый этап творчества

Новый этап начался с покупки жилья. Отец очень любил сына, поэтому в 1852 году приобрел ему шикарный дом. Из окон виднелся вокзал Сен-Лазар, неподалеку шумела река Сена. Моро сразу решил на одном из этажей создать личное творческое место и приступить к работе. Шикарный особняк помогал ему и вдохновлял. Гюстав жил в прекрасных условиях, выполняя заказы государства. Он понемногу стал вхож в круги знаменитых художников.

В этот период он узнал о беременности своей девушки, которая проживала в Риме. Живописец принял решение покинуть несчастную. С этим решением согласилась и его мама, она считала, что и свадьба, и маленький ребенок разрушат карьеру будущего великого живописца. Это путешествие по Италии затянулось на несколько лет. Сюда же приехали и родители Гюстава, решив сопровождать художника в его поездках. В Италии его вдохновляли Боттичелли, Леонардо да Винчи, Кривелли и другие великие художники. Поэтому домой он привез эскизы и готовые полотна, пропитанные итальянским колоритом.

Внешние ссылки [ править ]

СМИ, связанные с на Викискладе?

| .mw-parser-output .navbar{display:inline;font-size:88%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbar-collapse{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .navbar-boxtext{word-spacing:0}.mw-parser-output .navbar ul{display:inline-block;white-space:nowrap;line-height:inherit}.mw-parser-output .navbar-brackets::before{margin-right:-0.125em;content:»»}.mw-parser-output .navbar li{word-spacing:-0.125em}.mw-parser-output .navbar-mini abbr{font-variant:small-caps;border-bottom:none;text-decoration:none;cursor:inherit}.mw-parser-output .navbar-ct-full{font-size:114%;margin:0 7em}.mw-parser-output .navbar-ct-mini{font-size:114%;margin:0 4em}.mw-parser-output .infobox .navbar{font-size:100%}.mw-parser-output .navbox .navbar{display:block;font-size:100%}.mw-parser-output .navbox-title .navbar{float:left;text-align:left;margin-right:0.5em}vтеГюстав Моро | |

|---|---|

| Картины |

|

| Музей |

| vтеАнри Матисс | |

|---|---|

| Работает |

|

| Люди |

|

| Музеи |

|

| Связанный |

|

| Авторитетный контроль |

|

|---|

СОШ 8 Подольск, МХК, картины, Орфей

Бронзино Анджело, Козимо Медичи в образе Орфея,

1540, Музей искусств Филадельфии

* Чтобы увидеть картины Бронзино, нажми здесь:

Hugues Jean FranГ§ois Paul Duqueylard, Орфей, оплакивающий РРІСЂРёРґРёРєСѓ

Caucig Franz, Плач Орфея

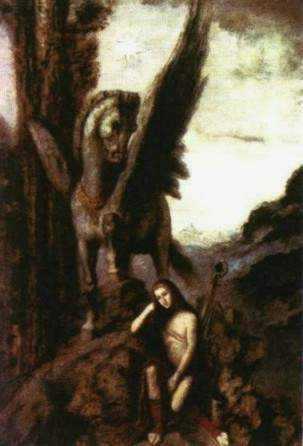

Моро Густав, Орфей и Пегас

* Чтобы увидеть картины Моро, нажми здесь:

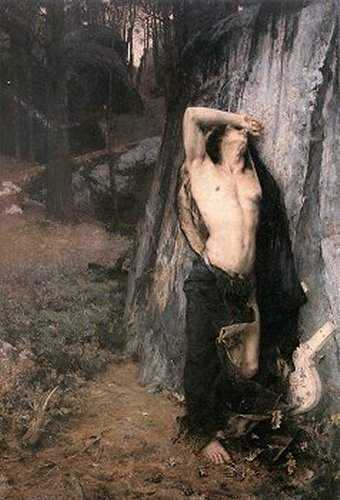

Даньян Бувере, Плач Орфея, 1876

- Путц Мишель Ричард, Орфей, 1868

- Ян Брейгель Старший, Орфей в подземном мире, 1594

- Донат Янош, Орфей в подземном мире, 1819

- Ричмонд Джордж, Орфей в царстве мертвых

- * Чтобы увидеть картины Ричмонда, нажми здесь:

- Дженнари Младший, Плутон, Орфей Рё РРІСЂРёРґРёРєР°

- * Чтобы увидеть картины Дженнари, нажми здесь:

- Louis Jacquesson de la Chevreuse, Орфей в подземном мире, 1819

- * Чтобы увидеть картины Михаила Маркова, нажми здесь:

- Герен Пьер Нарсис, Орфей Сѓ могилы РРІСЂРёРґРёРєРё

- * Чтобы увидеть картины Геренa, нажми здесь:

- Орфей в аду

- �лья Файзулин, Орфей в подземном царстве

- Ричмонд Джордж, Орфей возвращается из мира теней, 1885

- * Чтобы увидеть картины Ричмонда, нажми здесь:

- Доре, Смерть Орфея, 1870

- Дюрер, Смерть Орфея, 1494

- * Чтобы увидеть картины Дюрера, нажми здесь:

- * Чтобы увидеть картины Редона, нажми здесь:

- Анри Леопольд Леви, Смерть Орфея

Амвросий Франкен Старший, Орфей в подземном царстве

Марков, Оглянувшийся ОрфейГоловин, Гробница РРІСЂРёРґРёРєРёCarlos Parada, Орфей, 1946Guido Philipp Schmitt, Орфей РІ царстве мертвых

Редон, Голова Орфея, 1896

Бен Рмиль, Смерть Орфея, 1874

Кубышкин Константин, Орфей и вакханки

Р�ллюстрации Рє мифу РѕР± Орфее Рё РРІСЂРёРґРёРєРё

Гюстав Моро

Ради искусства Гюстав Моро добровольно изолировал себя от общества. Тайна, которой он окружил свою жизнь, превратилась в легенду о самом художнике.

Жизнь Гюстава Моро (1826 — 1898), как и его творчество, кажется полностью оторванной от реалий французской жизни 19 в. Ограничив круг общения членами семьи и близкими друзьями, художник целиком посвятил себя живописи. Имея хороший заработок от своих полотен, он не интересовался изменениями моды на художественном рынке. Знаменитый французский писатель-символист Гюисманс очень точно назвал Моро «отшельником, поселившимся в самом сердце Парижа».

Эдип и Сфинкс (1864)

Моро Гюстав (Moreau Gustave) (1826-1898), французский живописец и график. Родился в Париже 6 апреля 1826 года, в семье архитектора. Учился в Школе изящных искусств в Париже у Теодора Шассерио и Франсуа-Эдуара Пико, посетил Италию (1857-1859) и Нидерланды (1885).

Грифон (1865)

С 1849 года Гюстав Моро начинает выставлять свои работы в Салоне — выставке живописи, скульптуры и гравюры, ежегодно проводившейся с середины XVII века в Большом салоне Лувра. С 1857 по 1859 Моро проживает в Италии, где изучает и копирует полотна и фрески знаменитых мастеров.

Святой Георгий и Дракон (1890)

Осенью 1859 года Моро возвращается домой и знакомится с молодой женщиной – Александриной Дюре, работавшей гувернанткой недалеко от его мастерской. Они проживут вместе более 30 лет. После смерти Александрины в 1890 году художник посвятил ей одно из лучших полотен — «Орфей у гробницы Эвридики».

Орфей у гробницы Эвридики (1890)

В 1862 году скончался отец художника, так и не узнавший, какой успех ожидает его сына в ближайшие десятилетия. На протяжении 1860-х годов Моро написал серию картин (любопытно, что все они были вертикальными по формату), которые были очень хорошо встречены в Салоне. Больше всего лавров досталось полотну «Эдип и Сфинкс», выставленному в 1864 году (картина была за 8000 франков приобретена на аукционе принцем Наполеоном). То было время триумфа реалистической школы, которую возглавлял Курбе, и критики объявили Моро одним из спасителей жанра исторической живописи.

Осень (1872-73)

Почитатели творчества Моро восприняли его новые работы как призыв к раскрепощению фантазии. Он стал кумиром писателей-символистов, среди которых Гюисманс, Лоррен и Пеладан. Впрочем, Моро не был согласен с тем, что его причисляют к символистам, во всяком случае, когда в 1892 году Пеладан попросил Моро написать хвалебный отзыв о салоне символистов «Роза и Крест», художник решительно отказался.

Младенец Моисей (1878)

В 1888 году его избрали членом Академии изящных искусств, а в 1892 году 66-летний Моро стал руководителем одной из трех мастерских Школы изящных искусств. Его учениками были молодые художники, прославившиеся уже в 20 веке, — Жорж Руо, Анри Матисс, Альбер Марке.

В 1890-х годах здоровье Моро сильно ухудшилось, он задумался о завершении своей карьеры. Художник решил вернуться к незаконченным работам и пригласил в помощники некоторых своих учеников, включая любимца Руо.

Последний романтик 19 века Гюстав Моро называл свое искусство «страстным молчанием». В его работах резкая цветовая гамма гармонично сочеталась с экспрессией мифологических и библейских образов. «Я никогда не искал снов в реальности или реальности во снах. Я дал свободу воображению», — любил повторять Моро, считая фантазию одной из самых важных сил души. Критики видели в нем представителя символизма, хотя сам художник неоднократно и решительно отвергал этот ярлык. И как бы ни полагался Моро на игру своей фантазии, он всегда тщательно и глубоко продумывал колорит и композицию полотен, все особенности линий и формы и никогда не боялся самых смелых экспериментов.

Архивы Музея Гюстава Моро позволяют судить о невероятной широте интересов художника — от средневековых гобеленов до античных ваз, от японской гравюры по дереву до эротической индийской скульптуры. В отличие от Энгра, который ограничивался исключительно историческими источниками, Моро смело соединял на полотне образы, взятые из разных культур и эпох. Его «Единороги», например, будто заимствованы из галереи средневековой живописи, а полотно «Явление» — это настоящая коллекция восточной экзотики.

Литература

- Моро, французские художники // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Гюисманс Ж.-К. Наоборот. Пер. с фр. и вступ. ст. И. Карабутенко. М., Объединение «Всесоюзный молодёжный центр», 1990.

- Дневник Делакруа : : пер. с фр. / Эжен Делакруа ; пер. Т.М. Пахомова ; ил. Эжен Делакруа . – М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1961.

- Пруст Марсель. В поисках утраченного времени. Т. 1. По направлению к Свану М. Крус 1992 г. 379 с.

- Пруст Марсель. В поисках утраченного времени. Т.2. Под сенью девушек в цвету. М. Крус 1992 г. 446с

- P. L. Mathieu: Catalogue raisonné de loeuvre achevé, Fribourg 1976.

- Крючкова В. А. «Символизм в изобразительном искусстве», М., «Изобразительное искусство», 1994

Творчество художника Гюстава Моро (1826—1898)

Творчество Гюстава Моро при жизни больше ценили писатели, чем художники. «Его картины выхолят за пределы живописи, заимствуя у литературы ее наиболее тонкие изобретения», — писал о нем видный писатель 1880-х годов Гюисманс. Сам Моро настаивал, что его картины «нужно читать», что они «должны передать все мысли, возбуждаемые литературой, музыкой, театром». Действительно, искусство Моро имеет много общего с поэзией символистов — то же стремление уйти в мир мечты, та же утонченная сложность, тот же элемент мистики и необузданный полет фантазии. Однако сам художник отрицал свое родство с символизмом и старался держаться независимо, в стороне от литературной борьбы.

Впрочем, он держался в стороне от всякой борьбы. Жизнь Моро — единственный в своем роде пример того, как художник может превратить свою собственную биографию в воплощение эстетических деклараций, сделать ее, так сказать, произведением искусства. Моро происходил из богатой семьи и никогда не испытывал нужды в деньгах. Он редко выставлялся, не продавал свои картины, не работал по заказу. Родительский дом, к которому он пристроил огромную мастерскую и роскошные залы, был для него «башней из слоновой кости», где он прожил всю жизнь вдалеке от бурь и волнений времени. Он ощущал себя полностью свободным, отдаваясь лишь творчеству и собиранию различных редкостей. Но странным образом эта «свобода» обернулась полным рабством, все «великолепие волшебных видений» имело в своей основе модные эстетические теории, было как бы их иллюстрацией. Жизнь Моро кажется сочиненной каким- нибудь из писателей-декадентов — настолько точно она повторяет тот идеал эстетизма, который декларировался в их произведениях.

Одинокий гений, стоящий над толпой, над жизнью, охваченный экстазом, погруженный в мир своих грез, — этот образ, нашел воплощение в реальной жизни Гюстава Моро. Недаром Гюисманс ввел в образ Дез Эссента, представляющий собой идеальный тип эстета-декадента, некоторые черточки, характерные для художника.

Что касается собственно живописного творчества Моро, то при всей его зависимости от литературы и эстетики декадентства оно все же обладает некоторой самостоятельностью и даже известным обаянием. Моро, несомненно, имел большой дар колориста (что, между прочим, отмечал и Матисс, бывший его учеником), точное чувство композиции и хорошо натренированное воображение. Грезы, видения и прочие «тени несозданных созданий» приобретают на его холстах конкретную убедительность и материальность. Замысел у него всегда носил литературный характер, но воплощение его покоилось на великолепном знании живописной техники и весьма острой наблюдательности. Эти качества увлекали его в процессе работы над картиной, и часто именно перегруженность деталями, чрезмерная подробность изображения отодвигали литературу и мистику на второй план, затопляли их неудержимым потоком чисто материальных впечатлений.

«В его непосредственном порыве очень мало души, он любит яркость и богатство материального мира, — писал о Моро Гоген, — он вечно носится с этим. Каждую человеческую фигуру он превращает в драгоценность, увешанную драгоценностями». Действительно, «бесплотные видения» Моро отнюдь не туманы, они скорее повод для того, чтобы развернуть целую симфонию драгоценностей, восточных тканей, причудливой архитектуры, бликов света на потемневшей бронзе и тому подобного, написанных с большой скрупулезностью. Это своего рода натурализм наизнанку — натурализм, обращенный не на явления повседневной жизни, а на причудливую экзотику, воплощенную, впрочем, у Моро с виртуозностью.

Моро всю жизнь оставался в кругу определенных тем, повторяя и варьируя образы из картины в картину.

Так, излюбленной темой его была Саломея: ей посвящены около ста рисунков, две картины (одна из них «Призрак»*, ок. 1875 г.) и даже одна скульптура. Кстати сказать, образ Саломеи был весьма популярным в искусстве конца XIX века — достаточно вспомнить Оскара Уайльда и Рихарда Штрауса. Как и Моро, их привлекали в этом образе мотив изощренной порочности, сочетание жесткости и сладострастия, — впрочем, у Моро эти мотивы звучат более приглушенно, уступая место восточной роскоши аксессуаров.

К теме Саломеи примыкает и картина «Орфей», где, вразрез с легендой, Саломея изображена не яростной вакханкой, а задумчивой нимфой, созерцающей отрубленную голову певца. Наиболее ярко проявилось дарование колориста в акварелях Моро — менее отделанных и потому более непосредственных. Глядя на их смелые красочные сочетания, можно понять, что привлекало в Моро Матисса, сохранившего к учителю добрые чувства, несмотря па диаметральную противоположность художественных позиций.

Интересные факты

В 1864 году, когда художник показал «Эдипа и Сфинкса» — первую картину, по-настоящему привлекшую внимание критиков, — один из них отметил, что это полотно напомнило ему «попурри на темы Мантеньи, созданное немецким студентом, отдыхавшим во время работы за чтением Шопенгауэра».

Желая обезопасить себя от нежелательных интерпретаций, он часто сопровождал свои картины подробными комментариями и искренне сожалел, что «до сих пор не нашлось ни одного человека, который мог бы всерьез рассуждать о моей живописи».

В 1895 году, после того как была окончена работа над огромным полотном «Юпитер и Семела», Моро приступает к реализации своего последнего большого проекта: устраивает дом-музей в собственном особняке. Таким образом он хочет сделать искусство общедоступным, а также быть уверенным, что оно будет сохранено для будущих поколений.

Продав мало работ при жизни, Моро завещал государству свой особняк вместе с мастерской, где хранилось около 1200 картин и акварелей, а также более 10000 рисунков (национальный дом-музей расположен по адресу: Ларошфуко 14, девятый округ Парижа)

При жизни художника только 3 работы были приобретены французскими музеями, зарубежными — ни одной. Партнерами музея являются музей Орсэ, музей национальной Оперы и музей Хеннера. Входной билет в один из этих музеев действителен в течение недели для покупки билетов по льготному тарифу в два других.

Моро намеренно стремился максимально насытить свои картины удивительными подробностями, это была его стратегия, которую он называл «необходимостью роскоши». Над своими картинами Моро работал подолгу, иногда по несколько лет, постоянно добавляя все новые и новые детали, которые множились на полотне, словно отражения в зеркалах. Когда художнику уже не хватало места на холсте, он подшивал дополнительные полосы. Так случилось, например, с картиной «Юпитер и Семела» и с неоконченным полотном «Ясон и аргонавты».

Критики видели в нём представителя символизма, хотя сам художник неоднократно и решительно отвергал этот ярлык.

С годами Моро все больше верил в то, что он остается последним хранителем традиций, и редко с одобрением отзывался о современных художниках, даже о тех, с которыми был дружен. Моро считал, что живопись импрессионистов поверхностна, лишена морали и не может не привести этих художников к духовной гибели.

Г. Моро оказал сильное влияние на О. Редона (для Редона модернизм Моро заключался в его «следовании собственной натуре»), бельгийских символистов Ф. Кнопфа, Дж. Делвилля, на теоретика сюрреализма А. Бретона. Моро считают отцом «фовизма»: он был непосредственным учителем А. Матисса, Ж. Руо, А. Марке и других (будучи главой Национальной Школы Изящных Искусств (1892-98).

В начале XX в. творчество Гюстава Моро было почти забытым до тех пор, пока не появились Андре Бретон и сюрреалисты, вновь его открывшие (Бретон назвал мир Моро «сомнамбулическим миром»), также почитали его Сальвадор Дали, Макс Эрнст. Отсылая яркой метафорой «вцепившегося когтями сфинкса» к картине Гюстава Моро «Эдип и сфинкс», Бретон подчеркивает здесь личную, восходящую ещё к юношеским годам признательность этому художнику, к колдовским образам героинь которого он не раз ещё будет обращаться и к каталогу чьей ретроспективной выставки напишет предисловие в 1960 г.

Ссылки [ править ]

- ^ a b Paladilhe, Жан (1972). Гюстав Моро: его жизнь и работа . Издательство Praeger. LCCN 71-151833 .

- Перейти ↑ Kaplan , Julius (1974). Гюстав Моро . Литтл Браун и компания. С. 7, 55 . ISBN 0-8212-0628-1.

- ^ «Художественный архив Гюстава Моро» . www.artchive.com . Проверено октябрь 2014 .

- ^ Люси-Смит, Эдвард. (1972) Искусство символизма . Лондон: Thames & Hudson , стр. 63. ISBN 0500201250

- ^ Winkfield, Тревор (апрель 2012). «Письмо Брайану Осберну от Тревора Винкфилда» . Бруклинская железная дорога .

- ^ Gustave Moreau: Ассемблер Снов Пьера-Луи Матьё 1998

-

^ Герэн, Жан (1957). Des hommes et des Activities: autour d’un demi-siecle . п. 72.

Marcel Béronneau travailla d’abord à l’Ecole des beaux-arts de Bx en même temps que Fernand Sabatté, puis devint un des élèves les plus brillants de l’atelier de Gustave Moreau à l’Ecole des beaux-arts de Paris .

- ^ Интерес Моро к Леонардо был обусловлен тем фактом, что французские историки утверждали, что Леонардо умер во Франции в руках короля Франсуа I, согласно Валентину, Робер Франсуа (1841). Знаменитости Les Peintres . Туры. п. 50.

- ^ a b c Юлий Каплан. «Моро, Гюстав». Grove Art Online. Oxford Art Online . Издательство Оксфордского университета.

- ↑ Оуэн Джонс, Grammaire de l’ornement (Лондон, 1865; первое издание, Лондон 1856), pl. 28, № 22 (MGM, инв. 14806); Огюст Расине, Le Costume hisetorique , 6 томов. (Париж, 1888 г.) (MGM Inv. 10387); Фредерик Готтенрот, Le Costume les armes, ustensiles, outils des peuples anciens et modernes (Париж, ), с. 17, рис. 7 (MGM инв. 10391)

- ^ https://www.destructoid.com/this-mini-documentary-makes-me-love-yoshitaka-amano-even-more-469313.phtml

Образ орфея в живописи

27.12.2015

Наряду с Гераклом, Орфей считается одним из самых популярных персонажей древнегреческой мифологии в мировом искусстве. Сладкоголосый певец и музыкант, способный своим голосом усмирять диких животных и передвигать деревья и скалы, во все времена олицетворял собой искусство.

Согласно древнегреческим мифам, жизнь Орфея была полна разнообразных приключений. Сын фракийского речного бога и музы, он принимал участие в походе аргонавтов за золотым руном, был большим мастером игры на лире и погиб от рук разгневанных женщин, которых он отверг. Но наиболее известна легенда об Орфее и Эвридике.

Лесная нимфа Эвридика была женой Орфея, которую он нежно любил. Но супруги недолго прожили вместе – Эвридика умерла от укуса ядовитой змеи. Орфей спустился за своей возлюбленной в царство мертвых, и даже уговорил Аида (бога подземного мира) отпустить Эвридику.

Но певец не смог сдержать данного Аиду обещания не оборачиваться на обратном пути и навсегда потерял свою жену.

Образ Орфея широко используется в мировом искусстве: музыке, кино, литературе и живописи. Причем первое подобное упоминание датируется 6 веком до нашей эры.

В изобразительном искусстве древнегреческий певец стал появляться уже в 15 веке — картина Луки дела Роббиа «Орфей, или Музыка» (1439) и гравюра А. Дюрера «Гибель Орфея» (1494).

В эпоху Возрождения интерес к античной культуре сделал образ Орфея привлекательным для живописцев – к жизни древнегреческого певца обращались и Тициан («Орфей и Эвридика»), и Тинторетто («Орфей»), и Ян Брейгель Старший («Орфей в аду»), и Порденоне («Фракиянки, убивающие Орфея»).

Но все эти работы являются лишь иллюстрациями мифов об Орфее, как и картины мастеров классицизма: Николя Пуссена «Пейзаж с Орфеем и Эвридикой», Жана Рау «Орфей и Эвридика» и с некоторым допущением Фредерика Лейтона «Орфей и Эвридика».

Предшественник французских импрессионистов Камиль Коро дважды обращался к образу Орфея в период увлечения пейзажем: «Орфей выводит Эвридику из подземного царства» (1861) и «Орфей оплакивает Эвридику» (1865).

Эти две работы очень похожи стилистически, их главный герой вовсе не персонаж древнегреческих мифов, а окружающая его природа.

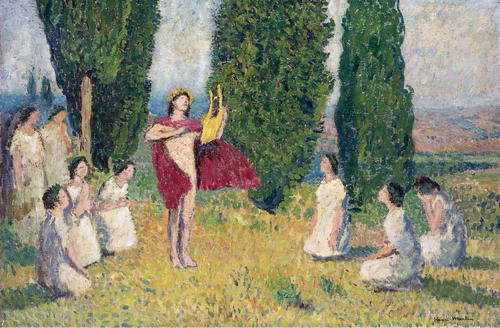

Среди неоимпрессионистов интерес к древнегреческому певцу проявлял Анри Мартен, который создал две картины по сюжету мифа: «Орфей в лесу» и «Орфей играет на лире».

Особой популярностью образ Орфея пользовался среди символистов, но в этом нет ничего удивительного – древнегреческий певец готовый символ искусства: любящий, страдающий и погибающий от непонимания окружающих. Особенно охотно обра зом Орфея пользовались основатели символизма Густав Моро («Орфей», «Гибель Орфея», «Орфей на могиле Эвридики») и Редон Одилон «Орфей».

назад к списку новостей »

Картины

Среди картин, которые оставил после себя живописец, есть известные всем и каждому. Одна из них – «Юпитер и Семела», написанная за два года до смерти художника. На полотне изображены аллегорические фигуры, которые несут определенное значение: Смерть, Страдание, Ночь и т. д.

Все пространство заполнено необычными растениями, фантастическими архитектурными решениями и скульптурными изваяниями

Очень важно и то, что все это обилие образов и фантазий художник комментирует, так как зрителю трудно самостоятельно определить всех персонажей. Сама же легенда о Семеле на полотне приобретает некий мистицизм и таинство

Анализируя искусство Гюстава, становится понятно его стремление к «необходимому великолепию»

Живописец утверждал, что нам следует обращать внимание на мастеров прошлого времени, которые не научат нас бедному искусству. Художники прошлого старались отображать на своих полотнах только самое богатое, редкостное и великолепное, что было в их времени

Наряды, которые они изображали в своих произведениях, драгоценности, предметы — все это перенял и Моро.

Еще одной популярной картиной Гюстава считается «Явление», которую он создал в 1876 году. Как и многие другие, она содержит религиозный сюжет, в данном случае — евангельский. На полотне идет речь о Саломее, которая танцует перед Иродом, за голову Иоанна Крестителя. В это время перед Саломеей является голова Иоанна, создавая великолепное ослепительное сияние.