Распятие. Описание картины Н. Ге

Николай Ге. Распятие. 1892. Холст, масло. Музей д’Орсе, Париж, Франция.

Известны два варианта картины «Распятие» (первый написан в 1892 и находится в музее д’Орсе, Париж, Франция; второй написан в 1894, местонахождение его неизвестно). Оба варианта производили на зрителей угнетающее впечатление. Глубина отчаяния последних минут земной жизни Христа и Его мученической смерти, когда тело безвольно повисло на кресте, а черты лица все еще искажала предсмертная мука и последний крик боли, никого не оставляли равнодушным. Живопись Ге в этой работе необычайно экспрессивна и шокирующе выразительна. Главным изобразительным приемом здесь служит резкий контраст света и тени. Вестники Воскресения

Картина «Вестники Воскресения» уже была написана художником ранее. Ею он словно заранее обнадежил своего зрителя: «Все окончится хорошо!». Здесь же будто напоминает: «Но посмотрите, как все это страшно происходило…».

Судьба «Распятий» драматична. Продолжительная опала картин «Страстного цикла» привела к тому, что сын художника в 1899 покинул Россию, увезя с собой несколько работ отца, множество эскизов и оба варианта «Распятия». До 1952 они хранились в одном замке близ Женевы, но после смерти его хозяйки были проданы и попали в неизвестные руки. Первому варианту повезло оказаться в парижском музее д’Орсе, и весной 2006 «Распятие» (1892) экспонировалось в зале Ге Государственной Третьяковской галереи вместе с другими работами «Страстного цикла». По окончании выставки полотно вернулось в Париж. Второй вариант (1894) всплыл из небытия в ХХ веке и был предложен неким частным швейцарским коллекционером министерству культуры СССР. Последовал отказ от приобретения этого шедевра, и картина снова канула в Лету. С тех пор ее местонахождение, как и судьба многих других работ живописца, вывезенных в Швейцарию, остается неизвестной.

«По моему мнению, это был не то что выдающийся русский художник, а это один из великих художников, делающих эпоху в искусстве», — так уже после смерти друга писал о нем Лев Толстой.

Известные картины

Портрет дамы, 1526. Дерево, масло, 88,5*58,6 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Богатые одежды и украшения молодой, умной, красивой женщины выписаны художником с миниатюрной тщательностью. В портрете переплелись тенденции искусства северной и южной Европы. Идеально пропорциональные черты лица свидетельствуют о влиянии на художника традиций ломбардской живописи. Его картины с элементами как готики, так и маньеризма были популярны при дворе саксонских курфюрстов.

Мадонна с младенцем под яблоней, около 1530. Дерево, масло, перенесено с дерева на холст, 87*59 см. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Живописец обращается к идее искупительной жертвы Христа и представляет младенца как нового Адама. Яблоко наряду с грехопадением символизирует возможность искупления первородного греха и спасение через грядущую жертву Христа. Фигуру Девы Марии и младенца с яблоком в руке отделяет от пейзажа на заднем плане усыпанная плодами яблоня.

Портрет Мартина Лютера, 1543. Дерево, масло, 21*16 см. Уффици, Флоренция.Глубокая духовная близость связывала Кранаха и Мартина Лютера (1483–1546). Художник создал несколько его портретов. Будучи пламенным сторонником и проводником идей Реформации, он пытался отразить их в изобразительном искусстве и создал знаменитую серию гравюр для вышедшей в 1522 «Библии Лютера». Для заказчиков-католиков он писал иконы в традиционной манере.

Портрет доктора Иоганна Ширинга, 1529. Дерево, масло, 51,5*35 см. Королевский музей изящных искусств, Брюссель. Кранах создавал замечательные портреты представителей бюргерства. Он передавал индивидуальные черты заказчиков, проникая в глубину их характеров и находя для их воплощения изобразительные средства, отражающие влияние итальянской портретной живописи.

Отдых на пути в Египет, 1504. Темпера, масло, 60*51 см. Картинная галерея, Берлин. Первое датированное и подписанное художником произведение отличают четкая композиция и свободное расположение фигур в пространстве. Кранах переносит евангельскую сцену в типичный для Южной Германии лесной предгорный пейзаж. Состояние природы создает неповторимое настроение, подчеркиваемое мастерски выполненными тональными переходами. Это близкая к романтизму трактовка уникальна для немецкой живописи.

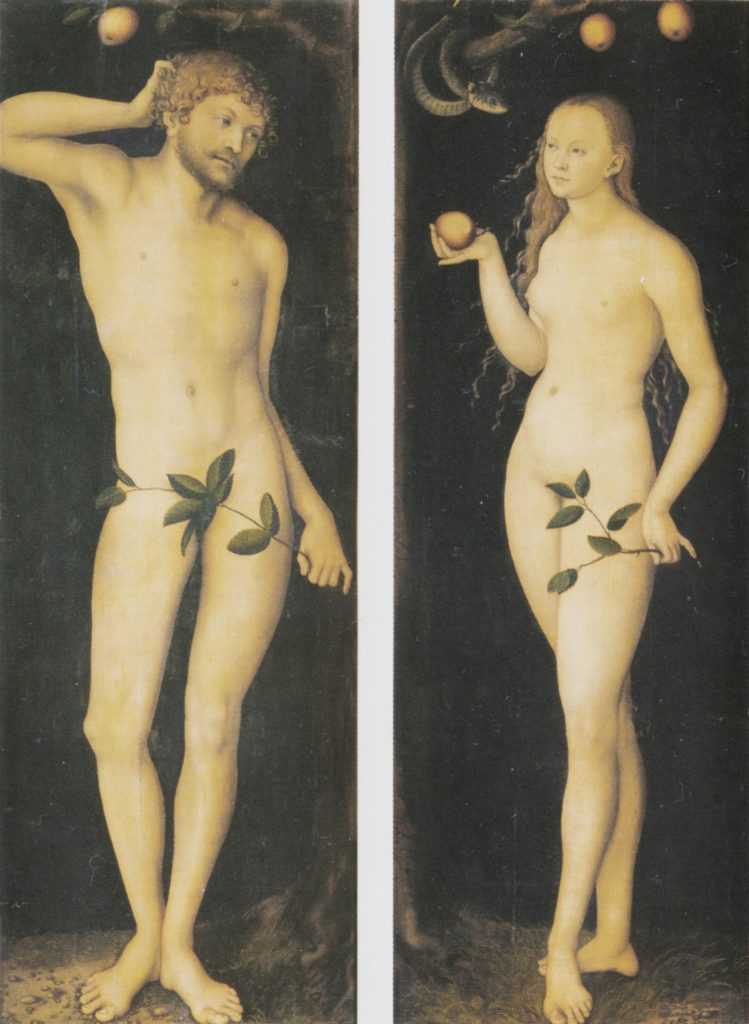

Адам и Ева, 1528. Дерево, масло. Левая часть 172*63 см, правая часть 167*61 см. Уффици, Флоренция. Без сомнения в трактовке образов прародителей человечества Кранах опирается на одноименные творения Дюрера. Библейская тема дала художнику возможность изображать красоту человеческого тела. В моделировании стройных фигур Адама и Евы, не обладающих большой пластичностью, обнаруживается сочетание готических и маньеристских тенденций.

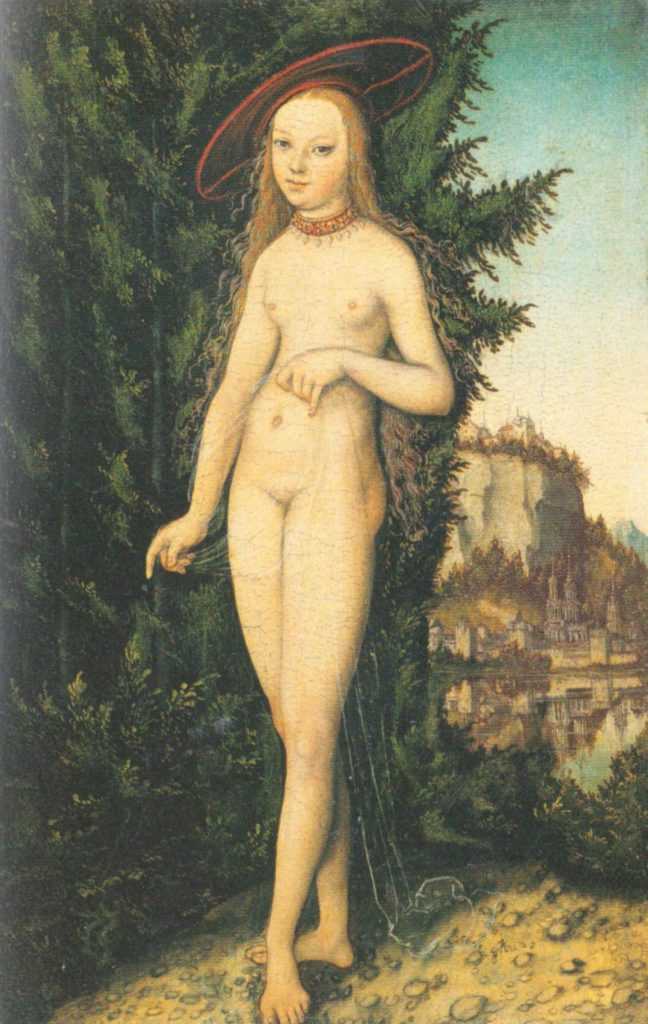

Венера, 1529. Дерево, масло, 38*22 см. Лувр, Париж. Частое обращение к образу Венеры, для трактовки которого характерны тонкие, изящные линии, свидетельствуют о влиянии на Кранаха итальянского стиля. Одним из первых среди немецких художников он начал писать картины на античные и мифологические сюжеты с изображением обнаженного женского тела. В его работах подобного рода прослеживается ясный эротический подтекст. Прозрачная вуаль — пример художественного мастерства — выписана таким образом, что не прикрывает, а подчеркивает прелести богини.

Отдыхающая речная нимфа, после 1537. Дерево, масло, 48*73 см. Музей изящных искусств, Безансон.

Знаменитые изображения обнаженных женских фигур Кранаха отвечают идеалу утонченной грации и манящей чувственности. Он постоянно обращался к классическим женским образам. Полотно Джорджоне «Спящая Венера» вдохновило Кранаха на создание цикла о нимфах. Надпись «Не беспокой сон нимф священного ручья» несет в себе аллегорический подтекст. Художник создал три варианта картины.

Источник молодости, 1546. Дерево, масло, 122,5*186,5 см. Картинная галерея, Берлин.

Тема картины — бессмертие и вечная молодость, мистическая вера в очищающую и живительную силу воды. К источнику, принадлежащему Венере и Купидону, приезжают пожилые женщины, которым даруется преображение; они купаются и выходят из него молодыми и прекрасными. Затем женщины направляются к накрытым столам, танцуют и предаются любовным утехам. Мужчины тоже могут омолодиться, вступив с ними в союз. Кранах, следуя вкусам высшего света, ограничил тему исключительно мирскими аспектами.

Распятие Картина Якопо Тинторетто

Искусство Италии 16 века. Позднее Возрождение и Маньеризм.

Картина Якопо Тинторетто «Распятие». Размер картины 536 x 1224 см, холст, масло.

Трагические конфликты времени, скорбь и страдания людей выражены художником Якопо Тинторетто с особой силой, хотя, как это было свойственно эпохе, в косвенной форме, в картине «Распятие», созданной для аббатства Скуолы ди Сан Рокко и характерной для второго периода творчества Тинторетто.

Картина заполняет всю стену большого квадратного в плане помещения (так называемого Альберто), примыкающего к огромному верхнему залу. Эта композиция, охватывающая не только сцену распятия Христа и двух разбойников, включает учеников, приникших к кресту, и окружающие их людские толпы. Она производит почти панорамное впечатление благодаря той точке зрения, с которой она рассматривается, так как свет, льющийся через окна обеих боковых стен, как бы раздвигает вширь все помещение. Переплетение двух противоположных потоков света, изменяющихся по мере движения солнца, оживляет картину с ее красками, то тлеющими, то вспыхивающими, то гаснущими.

Эта религиозно-мистическая композиция венецианского художника в церкви Скуола Сан Рокко не сразу предстает перед зрителем во всей своей цельности. Когда зритель находится в большом зале, то в просвете двери видны сначала только подножье креста и объятая скорбью группа учеников распятого. Одни с заботой и печалью склоняются над сломленной горем матерью; другие в страстном отчаянии обращают взоры к казненному учителю. Он же, вознесенный крестом высоко над людьми, еще не виден.

Группа образует законченную, четко ограниченную и замкнутую в себе композицию.

Но взгляд Иоанна и уходящее вверх древко креста указывают, что это только часть более широкой и всеобъемлющей композиции. Зритель подходит к двери, и ему уже виден истомленный страданиями Христос, прекрасный и сильный человек, с нежной грустью склонивший свое лицо к родным и близким. Еще шаг — и перед вступившим в помещение зрителем развертывается во всю свою ширь огромная картина, населенная толпами людей, смятенных, любопытствующих, торжествующих и сострадающих.

Среди этого волнующегося людского моря одинокая группа людей прижалась к подножью креста.

Христос окружен непередаваемым сиянием красок, фосфоресцирующих на фоне сумрачного неба. Его распростертые руки, пригвожденные к перекладине креста, как бы охватывают в широком объятии весь этот беспокойный шумный мир, благословляя и прощая его.

Картина «Распятие» — это действительно целый мир. Его нельзя исчерпать в одном описании. Как и в жизни, в нем все неожиданно и вместе с тем необходимо и значительно. Поражают и ренессансная пластическая лепка характеров и глубокое ясновидение человеческой души. С жестокой правдивостью лепит художник и образ бородатого начальника на коне, с чванным самодовольством взирающего на казнь, и старца, с грустной нежностью склонившегося над обессиленной Марией, и юного Иоанна,

в скорбном экстазе обратившего свой взор к умирающему учителю.

История изобразительного искусства. Далее →

Меланхолия, пожирающая своих детей

Три обнажённых младенца играют с шаром: один держит обруч, а двое других намереваются через этот обруч прокатить шар явно большего диаметра. Это метафора тщетности усилий и увлечённости людей бессмысленными занятиями. За детьми наблюдает женщина. Она погружена в свои мысли и, не глядя, строгает прут, возможно, собираясь сделать ещё один обруч.

Символами меланхолии были собака и плотницкое дело, именно поэтому эти образы присутствуют на полотне. В эпоху Возрождения меланхолия ассоциировалась с Сатурном. Кранах представил его в облике женщины, а не мужчины. Последнее было бы логичнее: Сатурн был римским богом земледелия, которого позднее отождествили с предводителем титанов Кроносом, пожирателем своих детей. Сатурн считался богом, научившим людей обрабатывать землю, выращивать растения и строить дома. К этому отсылает сцена в верхнем левом углу: первобытные люди осваивают животноводство.

Лукас Кранах Старший «Меланхолия», 1532. (wikipedia.org)

До 20-го века меланхолия считалась психическим расстройством, вызванным избытком желчи в организме. Знали о ней со времён Гиппократа, который, собственно, и предложил этот термин. В разных трактовках работы Кранаха меланхолия определяется как губительное равнодушие к миру, греховность уныния, игра с судьбой или невозможность возвращения в детство. Есть также версия, согласно которой Кранах визуализировал идею своего друга Мартина Лютера, считавшего меланхолию средоточием сатаны, сокрушаемым верой и духовной радостью.

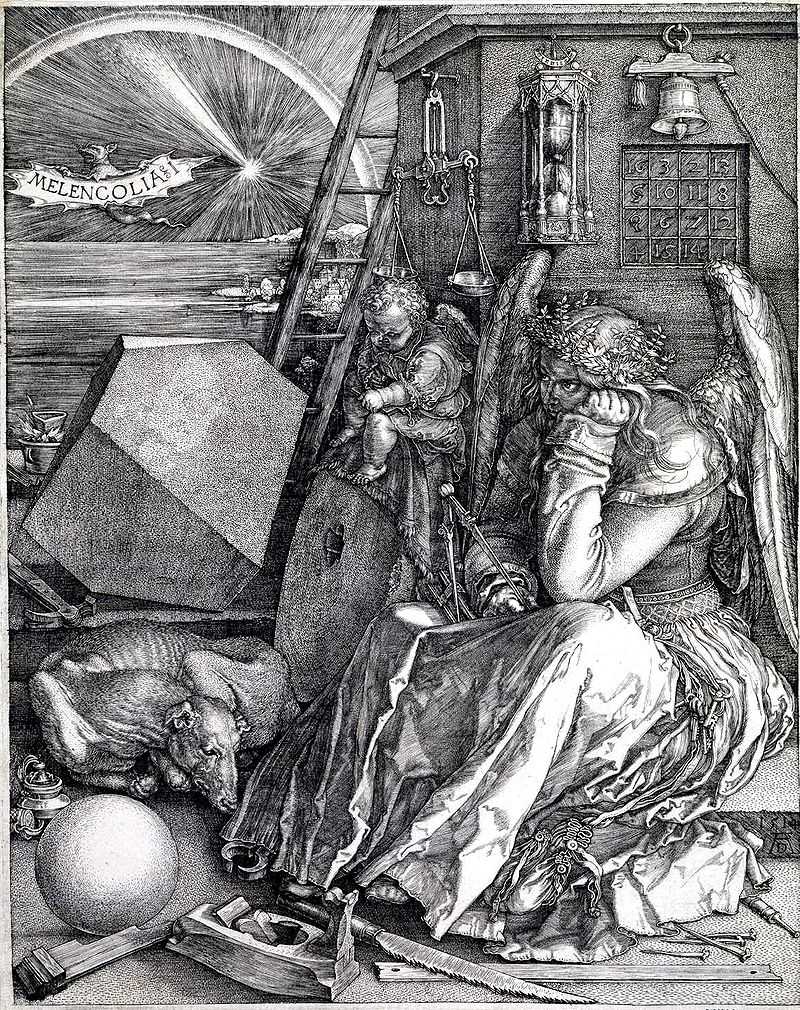

Идею изображения меланхолии в образе крылатого человека Кранах позаимствовал у Альбрехта Дюрера, который на 18 лет ранее создал гравюру с тем же названием. По одной из версий, это был своего рода автопортрет, где Дюрер изобразил себя в образе крылатой женщины.

Альбрехт Дюрер «Меланхолия I», 1514. (wikipedia.org)

Во времена Дюрера меланхоликов делили на три типа. К первому относили людей с богатым воображением (художники, поэты, ремесленники), ко второму — людей, у которых рассудок преобладает над чувством (учёные, политики, чиновники), к третьему — тех, у кого развита интуиция (богословы и философы). Сам Дюрер относил себя к первому типу.

В руках у крылатого гения, застывшего с выражением угрюмой задумчивости, — циркуль, на коленях — книга, эмблема знания, учёности, интеллекта. На поясе — ключи и мешок с деньгами как знаки власти и богатства. Особая деталь — чернильница: «чёрную желчь», якобы вызывающую меланхолию, сравнивали с чернилами. Эта гравюра — символическое предупреждение об опасности сверхнапряжения душевных сил.

«Меланхолия» Кранаха после завершения в 1532 году попала в коллекцию замка Готторп. В то время там хозяйствовал датский король Фредерик I, который сделал дворец основным местом своего пребывания.