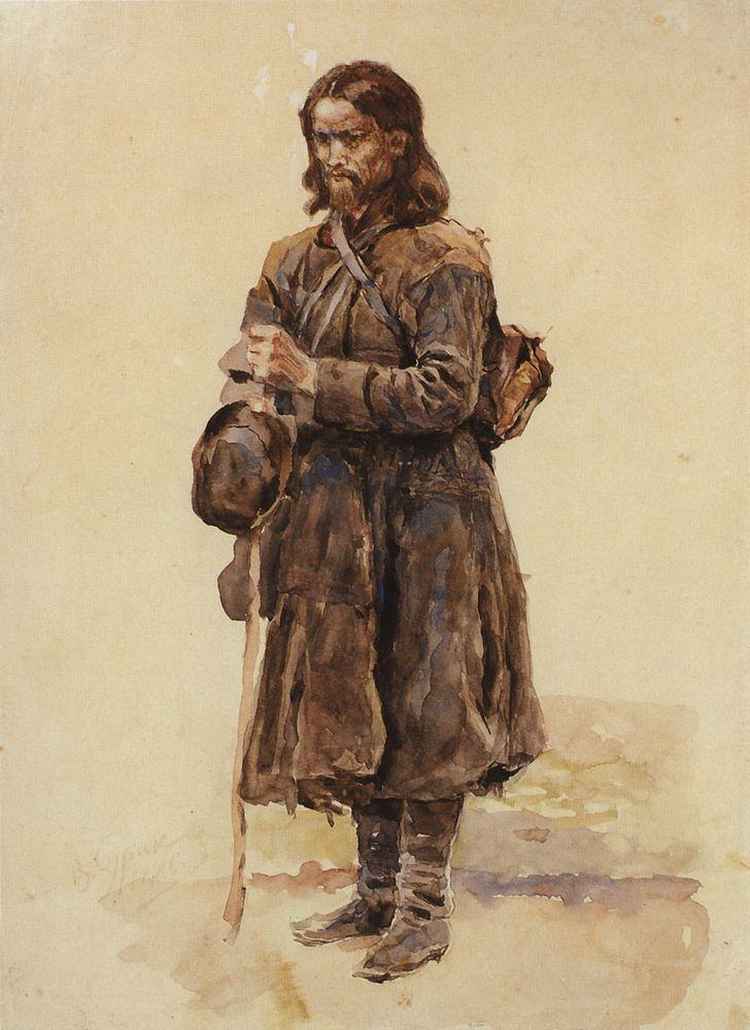

«Странник», 1859 г.

Эта картина Перова написана еще учеником, и она не удостоилась медалей. Однако показателен выбор темы, непринятой в то время. В этом произведении соединяются характерные для художника интересы: к портрету и к простому обездоленному человеку, которыми в дальнейшем будет отмечен весь его творческий путь.

Молодой двадцатипятилетний художник представил зрителю старого, много перенесшего в жизни человека, который видел больше горестей, чем радостей. И вот теперь совсем старик, без крова над головой, ходит, побираясь Христа ради. Однако он полон достоинства и спокойствия, которые есть далеко не у каждого.

Особенный «Странник» Перова

С картины Перова на нас смотрит странник в старой заплатанной одежде. В руках он держит посох, а за плечами виднеется небольшой заплечный мешок – в нём находится весь «скарб», имущество странника. На ногах старика поношенные лапти. По ним видно, что он уже прошёл немало дорог, а впереди – долгий и тяжёлый путь.

При этом странника, изображённого Перовым, нельзя назвать нищим оборванцем. Посмотрите на его лицо

Его обрамляет чистая ухоженная борода, а особенное внимание привлекают глаза старика. Они ясные и умные

В них отчётливо читаются достоинство, гордость, чувство одиночества и особенная беспросветная печаль. Вероятно, именно последнее – результат долгих трудных лет, которые прожил этот человек.

В лице странника – достоинство, благородство и неизбывная печаль – след тяжких прожитых лет

В лице странника – достоинство, благородство и неизбывная печаль – след тяжких прожитых лет

Неудивительно, что в своём «Страннике» Василий Перов видел самого себя. В последние годы он тоже превратился в отверженного одиночку, которого никто не мог понять. Его идеи не поддерживали коллеги-передвижники, многие знакомые отвернулись от уставшего и больного мастера. Несмотря на это, до конца своих дней Перов достойно нёс звание одного из самых известных русских художников-передвижников, сохраняя верность великому искусству.

«Странник – я сам»

В дальнейшем, через несколько лет, переосмысливая и обдумывая созданные им работы, Василий Перов понимал, что в образе странника видит самого себя. На закате жизни тяжело больной живописец уничтожил немало своих работ. К счастью, эта печальная участь не постигла «Странника». В его образе Перов видел свои боль, страдания, чувства, которые последние годы не оставляли его. Он ощущал себя покинутым и отвергнутым, совершенно одиноким и больным – тем, кто брёл по пыльной дороге жизни, не ведая, когда же ей наступит конец.

На Руси странники считались воплощением библейских «нищих духом». При этом среди тех, кто странствовал по деревням и сёлам, было немало людей, которых считали истинными мудрецами. К таким людям всегда относились с особенным уважением. После отмены крепостного права странников на Руси стало ещё больше, чем прежде. Крестьяне вынуждены были скитаться в поисках средств на существование и работы, которая дала бы им эти средства.

Василий Григорьевич Перов «Странник», 1870 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Василий Григорьевич Перов «Странник», 1870 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Реализм

Выступив пионером в этой области живописи, Перов, картины которого являются новостью и открытием для русского общества, продолжает разрабатывать тему маленького, зависимого человека. Об этом говорит первая созданная после возвращения картина Перова «Проводы покойника». Зимним пасмурным днем, под надвинувшимися на небо облаками, медленно идут сани с гробом. Управляет ими крестьянка, по обе стороны от гроба отца сидят мальчик и девочка. Рядом бежит собачка. Все. Больше никто не провожает человека в последний путь. И этот никому не нужен. Перов, картины которого показывают всю бесприютность и униженность человеческого существования, выставлял их на выставках Товарищества передвижников, где они находили отклик в душах зрителей.

«Странник», 1859 г.

Эта картина Перова написана еще учеником, и она не удостоилась медалей. Однако показателен выбор темы, непринятой в то время. В этом произведении соединяются характерные для художника интересы: к портрету и к простому обездоленному человеку, которыми в дальнейшем будет отмечен весь его творческий путь.

Молодой двадцатипятилетний художник представил зрителю старого, много перенесшего в жизни человека, который видел больше горестей, чем радостей. И вот теперь совсем старик, без крова над головой, ходит, побираясь Христа ради. Однако он полон достоинства и спокойствия, которые есть далеко не у каждого.

«Приезд гувернантки в купеческий дом» (1866)

Эта картина близка к жанровым полотнам П. Федотова. Вместе с тем это перовское произведение наполнено трагическим смыслом и безысходностью. Критики Перова видели в нем идею «столкновения» и «противостояния» двух антагонистических миров, указывая на сходство с «темным царством» А. Н. Островского. И. Крамской на вопрос П. М. Третьякова о качестве картины, отозвался так:

Эта работа вовсе не страдает деталями и перегруженностью людьми. Все персонажи прекрасно выражают художественную идею автора.

Описание картины

Перед нами сцена из купеческой жизни – приезд гувернантки. Хозяин дома надменно рассматривает девушку. Широко расставив ноги, небрежно запахнув халат и приставив руку на бок, он показывает свое превосходство перед ней. Слева от него стоит сын. Купчик под стать своему отцу: всей позой выказывает неуважение к гостье. Заложив руки назад, выпятив живот, скрестив ноги, неудосужившись повернуться лицом, он смотрит на нее искоса. Художник, комментируя картину, указывал на «бессовестное любопытство» этого отвратительного персонажа.

Позади купца показалась голова купеческой жены. Ее взгляд важен и высокомерен.

Старшая дочь видит в гувернантке объект для насмешек.

На стене гостиной висит портрет основателя этого темного царства, которое пытается за пристойной внешностью скрыть зверскую сущность.

Только девочка в розовом платье проявляет искреннее любопытство к гувернантке. «Розовый» цвет в художественном мире живописца означает душевную чистоту.

Гувернантка почтительно склонила голову перед надменными хозяевами дома. В ее руках рекомендательное письмо, которое она пытается достать. В этом жесте сквозит неуверенность и «чужеродность» купеческому миру, предчувствие будущей гибели.

За входной дверью выглядывают слуги. Их отношение к событию неоднозначное. Они искренне радуются встрече с новой гувернанткой и одновременно сочувствуют ей, понимая унизительное положение своего сословия.

Картина «Приезд гувернантки» — одна из лучших работ из «энциклопедии» русских типажей.

Автор книги: Екатерина Алленова

Заключение

Позднее творчество Перова обычно характеризуется как период поисков, в которых художник, как правило, терпит неудачу. Между тем сейчас, когда прочерчен весь путь развития живописи во второй половине XIX века, становится очевидным, что Перов обладал удивительной интуицией или просто умом человека, умеющего предугадать, вычислить или, как сейчас принято говорить, смоделировать на уровне сюжетной программы наиболее перспективные, интересные в художественном отношении, не повторяющие «пройденного» творческие задачи. Его «неудачи» отчетливо обозначают вехи на пути, по которому действительно двигалась живопись 1870 – 1890-х годов. Так, Христос в Гефсиманском саду – предвосхищение поздних картин Ге, Плач Ярославны и эскизы Снегурочки – композиций Виктора Васнецова.

В 1871 году состоялась первая выставка Товарищества передвижников. Перов был одним из его членов-учредителей и, вплоть до выхода из Товарищества – казначеем московского отделения. На первой передвижной выставке были представлены Охотники на привале, Рыболов и Портрет Островского. Если портреты Перова неизменно получали высокую оценку, то его «отрадные» жанры вызывали недоумение: как это вдруг прежний «певец скорби», мастер обличительных сюжетов превратился в заурядного бытописателя, изображающего обывателей, предающихся на пленэре праздному времяпрепровождению.

Но Перов по-прежнему остро ощущал «злобу дня», в том числе и живописную, и хорошо понимал, что время «остросюжетных» композиций ушло безвозвратно. «Искусство совершенно лишнее украшение для Матушки-России, а может быть, и не пришло то время, когда… любовь к нему будет законнее», – замечал он в одном из писем к Стасову. Кстати, союзником его здесь выступает не кто иной, как Чернышевский, в 1850-е годы ратовавший за «приговор явлениям жизни». В 1874 году он писал: «Переделать по нашим убеждениям жизнь русского общества… В молодости натурально думать о всяких химерах. В мои лета было бы стыдно сохранять наивность. Я давно стал совершеннолетним. Я давно увидел, в каком обществе я живу, какой страны, какой нации сын я. Хлопотать над применением моих убеждений к ее жизни значило бы трудиться над внушением волу моих понятий о ярме. Работать для людей, которые не понимают тех, кто работает для них, – это очень неудобно для работающих и невыгодно для успеха работы».

Василий Григорьевич Перов. (1833-1882)

Родился: в 1833 году в Тобольске, окончил уездное училище в Арзамасе и художественную школу А. В. Ступина там же. В 1853 году поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителями были М. Скоти, А. Мокрицкий и С. Зарянко. В 1860 году был направлен в Академию художеств для работы над картиной на золотую медаль. В ранних работах примыкает к традиции социальных сатир Федотова («Первый чин. Сын дьячка, произведенный в коллежские регистраторы», «Приезд станового на следствие»). Творчество Перова формируется в непосредственной связи с основными принципами русских революционных демократов. Ранние картины Перова Василия Григорьевича «Проповедь на селе», за которую он был удостоен большей золотой медали, «Сельский крестный ход на пасхе», «Чаепитие в Мытищах»- острая злободневная сатира, полная обличительного пафоса. В 1862 году художник был направлен Академией художеств пенсионером в Париж. Он посетил также художественные центры Германии, но вернулся ранее срока, так как стремился к изучению и изображению русской жизни. 1860-1870-е годы XIX века — период творческого расцвета художника. Повышается его живописное мастерство. В это время созданы произведения, выдвинувшие Перова в число известнейших жанристов не только России, но и Европы.

Перов Василий Григорьевич пишет картины «Монастырская трапеза», «Приезд гувернантки в купеческий дом», «Птицелов» и другие. Им созданы проникнутые лирической грустью, созвучные гражданской лирике Н. А. Некрасова произведения, среди которых картины: «Проводы покойника», «Утопленница», «Последний кабак у заставы». Василий Григорьевич Перов создал блестящую галерею портретов современников (А. Н. Островского, Ф. М. Достоевского, А. Ф. Писемского, А. Г. Рубинштейна и других). Талантливый художник Перов был замечательным педагогом. С 1871 года он преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где вос-пикал целую плеяду художников.

В последние годы жизни Перов Василий Григорьевич пишет ряд произведений на религиозные чсюжеты и сюжеты из русской истории («Плач Ярославны», «Никита Пустосвят. Спор о вере»), которые по своим художественным качествам и идейной направленности уступают его произведениям поры расцвета. Напряженная творческая деятельность, лишения привели живописца к тяжелой болезни. Умер Перов Василий Григорьевич в 1882 году.

К портретному жанру относятся произведения изобразительного искусства, в которых запечатлен внешний облик конкретного человека (или группы людей).

Каждый портреный образ передает индивидуальные, присущие только портретируемому (или, как говорят художники, модели) черты. Но передачей внешнего сходства вовсе не ограничивается замысел живописца.

К тому же автор произведения, как правило, не бесстрастный регистратор внешних и внутренних особенностей портретируемого: личное отношение художника к модели, его собственное мировоззрение, его творческая манера накладывают на произведение зримый отпечаток. Портретное искусство насчитывает несколько тысячелетий.

В живописи имеется ряд портретов, где художник едва наметил лицо, и все-таки человека можно узнать. Художник Перов Василий Григорьевич — крупнейший русский художник-демократ 60-х годов ХХ века, один из учредителей Товарищества передвижных художественных выставок.

Каталог картин: название, год написания, где находится, автор, размер, техника.

Использование материалов допускается с условием размещения ссылки на страницу:

НатюрмортыТакже можно бесплатно скачать файлы натюрмортов на страницах с картинами.

Если Вам понравилась публикация-поделитесь в соцсетях

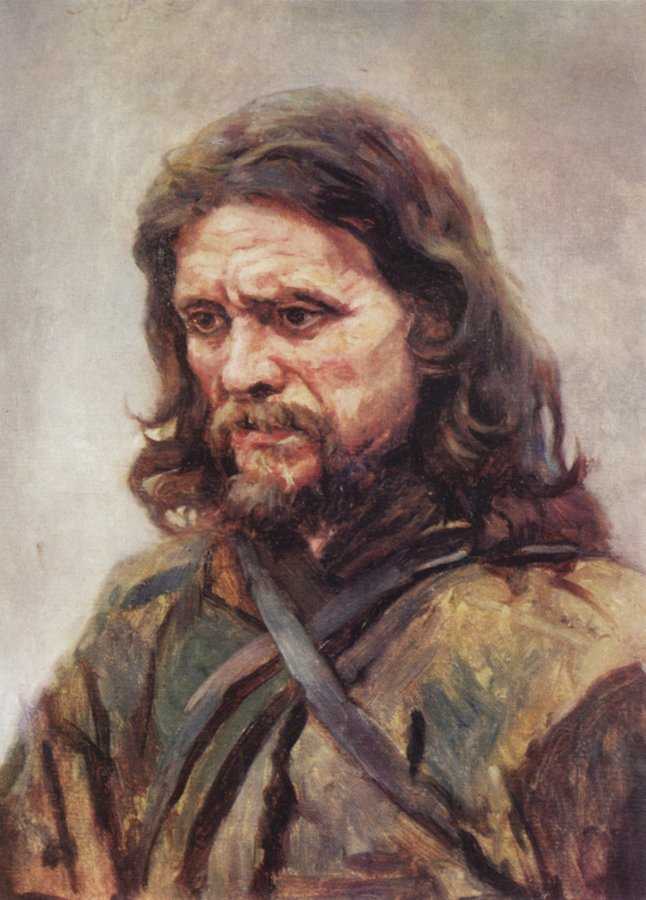

Образ странника для картины В.И. Сурикова «Боярыня Морозова»

В поисках образа странника к картине «Боярыня Морозова» Суриков обратился непосредственно к типажам, подсмотренным в реальной жизни. Как вспоминала дочь П.М. Третьякова Вера Павловна Зилоти: «В половине 80-х годов наняли Суриковы на лето избу в Мытищах. Село это

знаменито центральным водопроводом для снабжения всей Москвы питьевой

водой. Лежит оно на Троицком, собственно, Ярославском шоссе, по которому

столетиями шли целый год, особенно летом, беспрерывные вереницы

богомольцев, направлявшихся в Хотьковский монастырь, затем в

Троице-Сергиеву лавру; шли со всех краев России, сначала поклониться

мощам множества московских угодников, а в Лавре — мощам Сергия

Преподобного. Разнообразию типов не было конца. Мы сразу догадались, что Суриков задумал писать картину с толпой, народную историческую картину. Село Мытищи отстояло от деревни Тарасовки по тому же шоссе, только верст на 10 ближе к Москве. Суриков писал, захлебываясь, всех странников, проходивших мимо его избы, интересных ему по типу. Когда смеркалось, часто он пешком «отмахивал», по его выражению, десять верст и появлялся неожиданно у нас в Куракине. Пили чай на балконе, живо, интересно беседовали; потом переходили в дом, где в гостиной засаживали меня, грешную, за фортепьяно, и надолго. Василий Иванович всегда тихо и звучно просил: «Баха, Баха, пожалуйста»… К осени, как дни становились короче, Василий Иванович все чаще приходил «послушать Баха» и за дружеской беседой отдохнуть от утомительного дня писания прохожих странников, с которыми не обходилось иногда без недоразумений всякого рода».

Есть мнение, что в лице странника нашли отражение черты лица самого Сурикова. Исследователь творчества Василия Ивановича В.С. Кеменов отметил, что

образ Странника в картине «Боярыня Морозова» представляет собой слегка

измененный автопортрет художника.

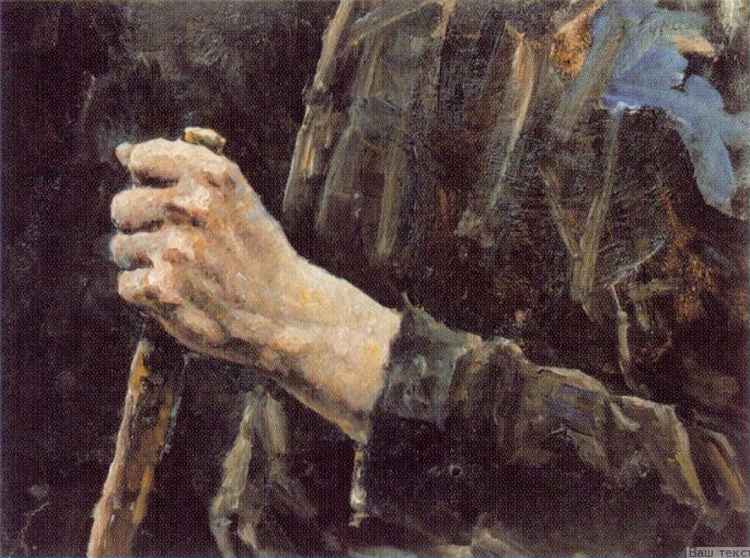

Странник.

В.И. Суриков.

Фрагмент картины «Боярыня Морозова». 1887 г.

Странник с посохом написан с переселенца, которого Суриков встретил по дороге в Сухобузимское.

Рука странника с посохом.

В.И. Суриков. 1884-1887 гг. Холст, масло, 25 х 34,7.

Этюд для картины «Боярыня Морозова» 1887 г., находящейся в Государственной Третьяковской галерее.

Справа вверху подпись: В. Суриковъ.

Приобретена в 1927 г. у Е. С. Карензиной.

Произведение записано в инвентарной книге Государственной Третьяковской галереи под номером 25580.

http://www.tez-rus.net/ViewGood21656.html

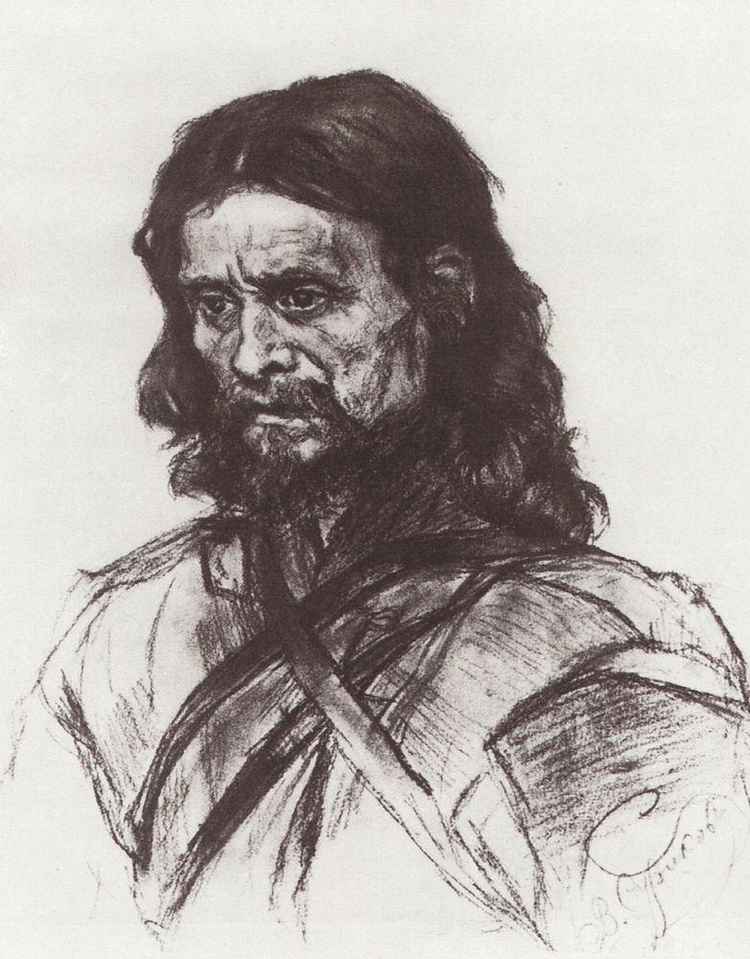

Странник.

И.Е. Репин. Бумага, итальянский карандаш. 41 x 33 см.

Эскиз к картине «Боярыня Морозова»

Государственная Третьяковская галерея, Москва

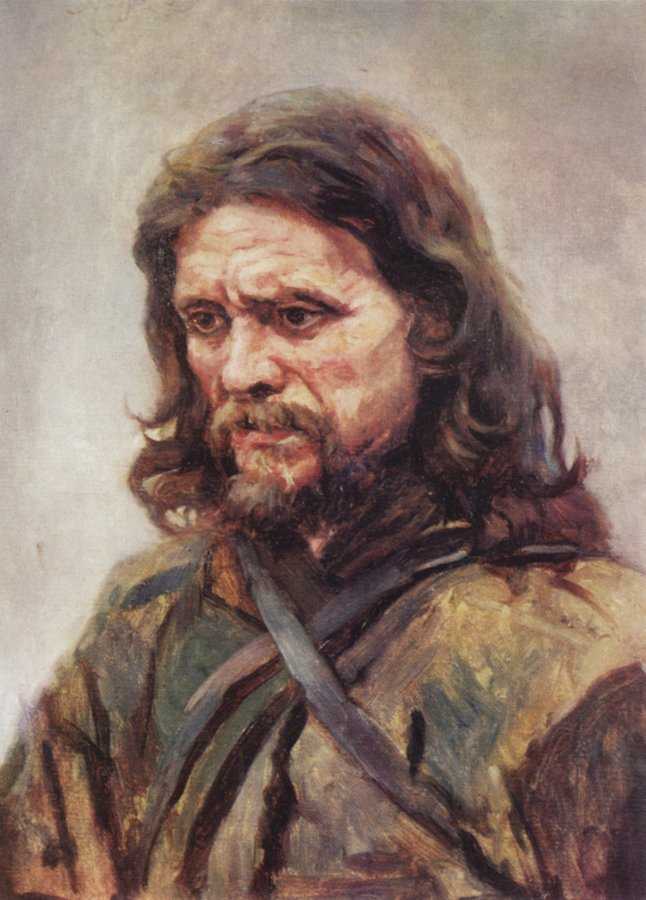

Странник.

Суриков Василий Иванович (1848 — 1916). 1885 г. Холст, масло. 45 x 33 см.

Государственная Третьяковская галерея

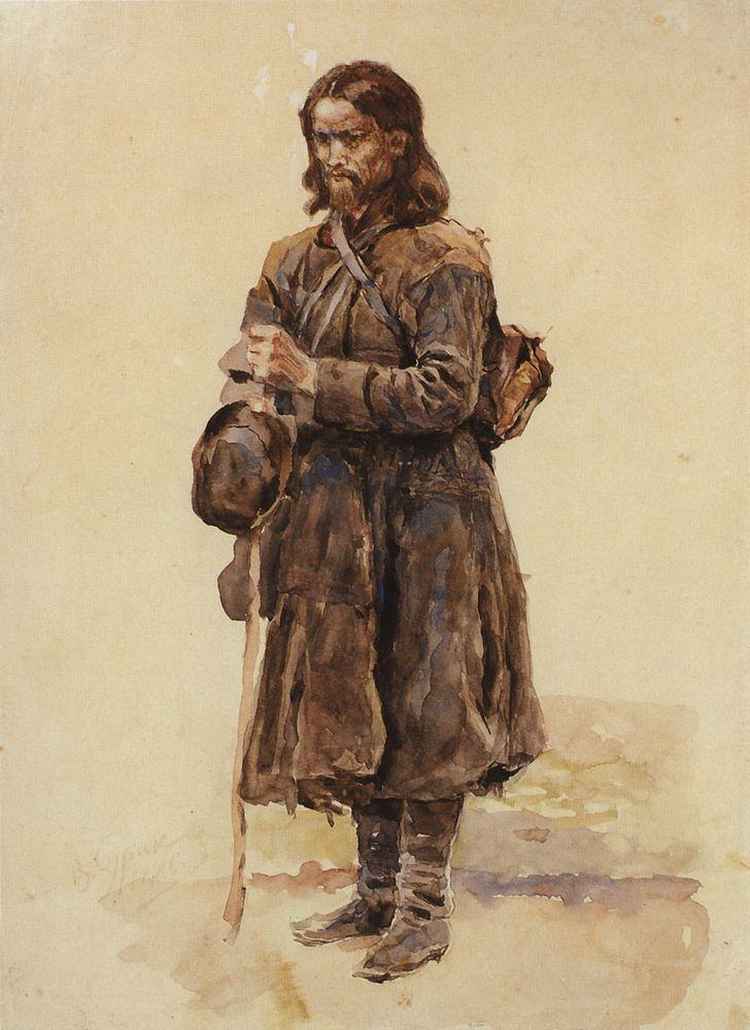

Странник.

Василий Иванович Суриков. 1886 г. Бумага, акварель, графитный карандаш, 33 x 24.

Этюд для картины «Боярыня Морозова»

Государственная Третьяковская галерея

Приобретен в 1940 г. у К.В. Игнатьевой

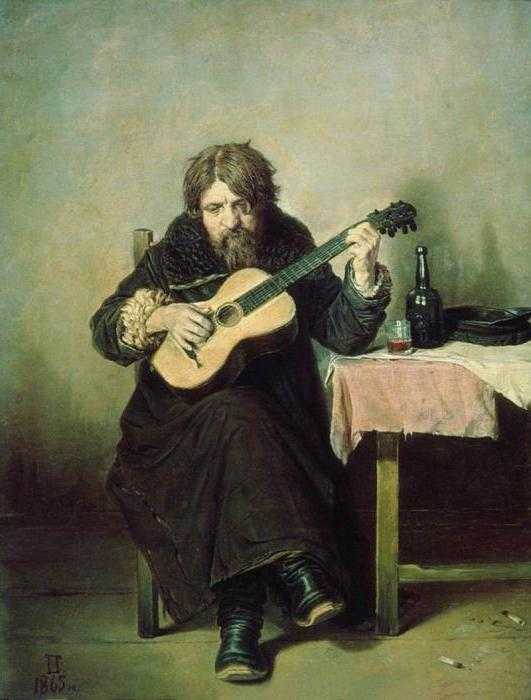

«Гитарист-бобыль», 1865 г.

Картина Перова в этой жанровой сценке многое говорит русскому человеку, даже спустя сто пятьдесят лет после ее создания. Перед нами одинокий человек.

У него нет семьи. Свое горе горькое он топит в стакане вина, перебирая струны гитары, его единственной собеседницы. В пустой комнате холодно (гитарист сидит в верхней, уличной одежде), пусто (нам виден только стул и часть стола), не ухожено и не убрано, на полу валяются окурки. Волосы и борода давно не видели гребня. Но человеку все равно. Он давно махнул на себя рукой и живет, как получается. Кто ему, немолодому, поможет найти работу и обрести человеческий образ? Никто. Никому до него нет дела. Безысходностью веет от этой картины. Но она правдива, вот что главное.

Образ странника в декоративно-прикладном искусстве

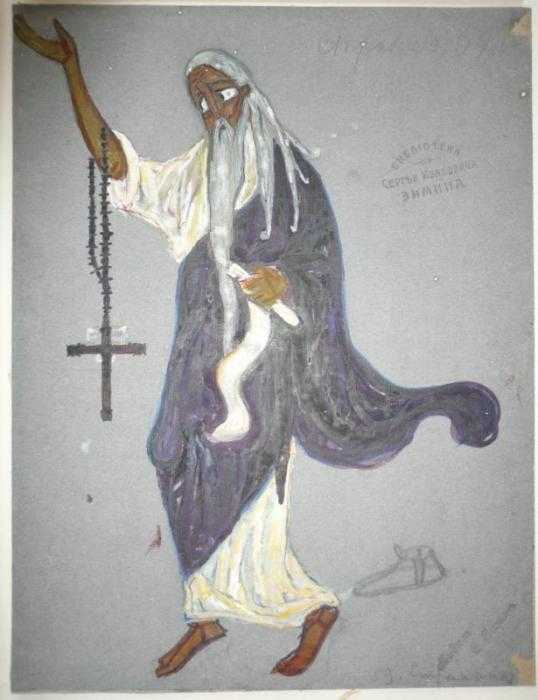

Странник.

Щекотихина-Потоцкая Александра Васильевна. 1916 г. Серая бумага на картоне, графитный карандаш, гуашь. 30,8 х 23,5.

Государственный центральный театральный музей имени А.А.БахрушинаГоскаталог музейного фонда России

Странник.

Эскиз мужского костюма к опере «Рогнеда», рассказывающая об одном из эпизодов истории Киевской Руси. Москва, Московская опера С.И. Зимина.

Щекотихина-Потоцкая Александра Васильевна. 1916 г. Бумага на картоне, графитный карандаш, гуашь. 20,7 х 14,1; 22 х 15,7 (подложка).

Государственный центральный театральный музей имени А.А.БахрушинаГоскаталог музейного фонда России

|

Странник. Гипс, роспись полихромная. |

Странник. Фарфор, роспись надглазурная. |

Странник. Фаянс, роспись подглазурная |

|

Странник. Фарфор; роспись надглазурная |

Скульптуры «Странник» Организация-изготовитель: Место создания: Московская область, район Гжели (?) Период создания: 1930-е годы (?) Местонахождение: ФГБУК «Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства» |

Василий Григорьевич Перов (1833-1882) прожил короткую и в личном плане непростую жизнь.

Его произведения разных жанров характеризовали поиски художника, отражая зрелость мастерства. Они многогранно показывают современную мастеру жизнь. Он не замыкается у себя в мастерской, а показывает людям свои раздумья. Для создания нового живописного языка многое сделал Перов, описание картин которого будет дано ниже. Поэтому его живопись не потеряла актуальности до наших дней. С полотен В.Г. Перова с нами говорит Время.

«Охотники на привале» (1871)

Перов серьезно увлекался охотой, и эта страсть не могла не отразиться в его творчестве. В начале 1870-х годов появилась большая «охотничья серия» картин, в которую вошли многие известные работы «Птицелов», «Рыболов», «Ботаник», «Голубятник» и др. В этом ряду самую яркую охотничью сцену представляет картина «Охотники на привале». Она была показана на Первой передвижной выставке и вызвала противоречивые отклики.

М. Салтыков-Щедрин увидел в перовской работе неестественную театрализацию:

Достоевский охарактеризовал полотно так:

Описание картины

В этой работе Перов как «ценитель поэзии охоты» пытается показать радостную сторону жизни, представив яркие психологические характеристики персонажей. Его герои списаны с конкретных лиц. Моделью рассказчика «страшной» истории послужил врач Дмитрий Павлович Кувшинников.

В русской литературе, в частности в рассказе Чехова «Попрыгунья» он является прототипом доктора Дымова. В молодом охотнике, одетом с иголочки искусствоведы узнают члена московской городской управы Николая Михайловича Нагорнова. Иронично ухмыляющийся персонаж в одежде простолюдина идентифицирован как врач, художник-любитель, писатель Василий Владимирович Бессонов.

Три охотника, увлеченные беседой, не замечают уток, летящих над их привалом. Эта неправдоподобная для записных охотников деталь подчеркивает «страстность» истории рассказчика.

Молодой простодушный человек восторженно слушает бывалого охотника, запоминая каждое слово, чтобы пересказать байки своим приятелям. Новая одежда выдает в нем новичка охотничьего дела. Эта охота является для него характерным знаком наступившей «взрослости».

Между рассказчиком и слушателем изображен скептик с необыкновенно выразительными чертами лица. Он сомневается и нисколько не верит новоявленному барону Мюнхгаузену, но увлеченно поддерживает разговор, подсмеиваясь над умением врать первого приятеля и наивностью второго.

В творчестве художника важную роль играют руки человека. В этой работе действие во многом задается руками героев, ими определяются их психологические особенности. Растопыренные пальцы «враля» добавляют больше страсть рассказу. Простолюдин, почесывающий свою голову как бы не очень доверяет услышанному и считает это явным «враньем». Сжатая в кулак рука молодого человека передает его волнение и напряжение.

Мрачный осенний пейзаж выбран автором преднамеренно. Краски поздней осени как бы созвучны страшной истории «бывалого» охотника.

На переднем плане представлен натюрморт с подстреленной дичью и охотничьими принадлежностями, без которого картина была бы неполной.

Мастер знал толк в охоте. В. Стасов сравнивал «Охотники на привале» с лучшими охотничьими рассказами И. С. Тургенева.

Образ странника для картины В.И. Сурикова «Боярыня Морозова»

В поисках образа странника к картине «Боярыня Морозова» Суриков обратился непосредственно к типажам, подсмотренным в реальной жизни. Как вспоминала дочь П.М. Третьякова Вера Павловна Зилоти: «В половине 80-х годов наняли Суриковы на лето избу в Мытищах. Село это

знаменито центральным водопроводом для снабжения всей Москвы питьевой

водой. Лежит оно на Троицком, собственно, Ярославском шоссе, по которому

столетиями шли целый год, особенно летом, беспрерывные вереницы

богомольцев, направлявшихся в Хотьковский монастырь, затем в

Троице-Сергиеву лавру; шли со всех краев России, сначала поклониться

мощам множества московских угодников, а в Лавре — мощам Сергия

Преподобного. Разнообразию типов не было конца. Мы сразу догадались, что Суриков задумал писать картину с толпой, народную историческую картину. Село Мытищи отстояло от деревни Тарасовки по тому же шоссе, только верст на 10 ближе к Москве. Суриков писал, захлебываясь, всех странников, проходивших мимо его избы, интересных ему по типу. Когда смеркалось, часто он пешком «отмахивал», по его выражению, десять верст и появлялся неожиданно у нас в Куракине. Пили чай на балконе, живо, интересно беседовали; потом переходили в дом, где в гостиной засаживали меня, грешную, за фортепьяно, и надолго. Василий Иванович всегда тихо и звучно просил: «Баха, Баха, пожалуйста»… К осени, как дни становились короче, Василий Иванович все чаще приходил «послушать Баха» и за дружеской беседой отдохнуть от утомительного дня писания прохожих странников, с которыми не обходилось иногда без недоразумений всякого рода».

Есть мнение, что в лице странника нашли отражение черты лица самого Сурикова. Исследователь творчества Василия Ивановича В.С. Кеменов отметил, что

образ Странника в картине «Боярыня Морозова» представляет собой слегка

измененный автопортрет художника.

Странник.

В.И. Суриков.

Фрагмент картины «Боярыня Морозова». 1887 г.

Странник с посохом написан с переселенца, которого Суриков встретил по дороге в Сухобузимское.

Рука странника с посохом.

В.И. Суриков. 1884-1887 гг. Холст, масло, 25 х 34,7.

Этюд для картины «Боярыня Морозова» 1887 г., находящейся в Государственной Третьяковской галерее.

Справа вверху подпись: В. Суриковъ.

Приобретена в 1927 г. у Е. С. Карензиной.

Произведение записано в инвентарной книге Государственной Третьяковской галереи под номером 25580.

http://www.tez-rus.net/ViewGood21656.html

Странник.

И.Е. Репин. Бумага, итальянский карандаш. 41 x 33 см.

Эскиз к картине «Боярыня Морозова»

Государственная Третьяковская галерея, Москва

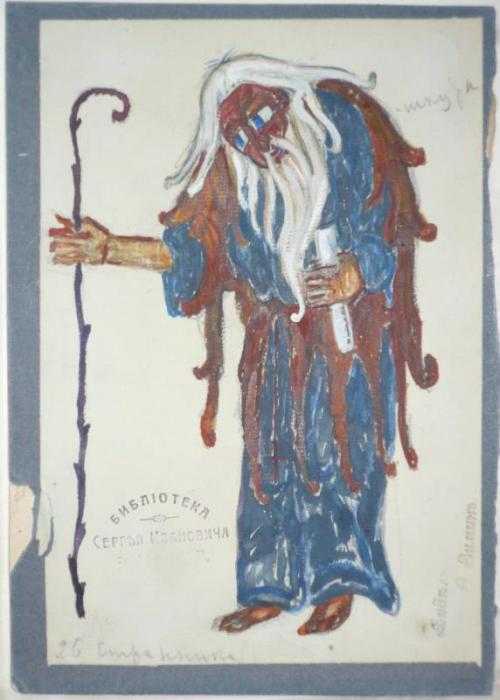

Странник.

Суриков Василий Иванович (1848 — 1916). 1885 г. Холст, масло. 45 x 33 см.

Государственная Третьяковская галерея

Странник.

Василий Иванович Суриков. 1886 г. Бумага, акварель, графитный карандаш, 33 x 24.

Этюд для картины «Боярыня Морозова»

Государственная Третьяковская галерея

Приобретен в 1940 г. у К.В. Игнатьевой

Жанровые сценки

Житейские, легкие бытовые сцены также интересовали мастера. К ним относятся «Птицелов» (1870), «Рыболов» (1871), «Ботаник» (1874), «Голубятник» (1874), «Охотники на привале» (1871). Остановимся на последней, поскольку дать описание картин Перова всех, каких хочется, просто невозможно.

Три охотника удачно провели день, побродив по полям, заросшими кустиками, в которых прячется полевая дичь и зайчишки. Одеты они довольно ободранно, зато имеют отличные ружья, но это такая мода у охотников. Рядом лежит добыча, которая показывает, что не убийство — главное в охоте, а азарт, выслеживание. Об одном эпизоде с энтузиазмом рассказывает двум слушателям рассказчик. Он жестикулирует, глаза его горят, речь льется потоком. Три удачливых охотника, показанных с легким юмором, вызывают симпатию.

![Василий григорьевич перов (1833 - 1882). (кузнецова э. в.) [1970 дмитриенко а.ф., кузнецова э.в, петрова о.ф., федорова н.а. - 50 кратких биографий мастеров русского искусства]](http://metolit.ru/wp-content/uploads/4/5/d/45d213e96094da1bcc686724746979d1.jpeg)