Содержание «Повести временных лет»

Летопись охватывает историю Русского государства с момента зарождения славян. Она включает в себя несколько типов повествования, каждый из которых по-своему важен для исследователей. В летопись входят:

- Погодные записи (документальные материалы, изложенные последовательно с указанием дат).

- Легенды и сказания. Чаще всего это рассказы о военных подвигах или религиозные предания.

- Описания жизни святых и князей.

- Официальные документы и указы.

Стилистически эти отрывки не всегда сочетаются между собой.

Военные походы

«Повесть временных лет» начинается с описания появления славян. Согласно летописи, славяне являются потомками одного из сыновей Ноя. Затем повествуется о расселении славян, первых русских князьях и начале династии Рюриковичей

Отдельное внимание уделяется войнам и походам великих князей:

- Читатель подробно узнает о завоевании власти Вещим Олегом, его восточных походах и войнах с Византией.

- Описываются походы Святослава в степь с целью предотвратить новое кровопролитие в войнах с печенегами. Нестор упоминает о благородстве великого князя, который никогда не наступал, не предупредив об этом врага.

- Не остались без внимания и военные походы Владимира Святославовича на печенегов. Он укрепил южные границы Руси и положил конец набегам степняков.

- Упоминаются также походы Ярослава Мудрого на чудские племена, Польшу, а также неудачное нападение на Константинополь.

Ключевые события в истории

Помимо описаний военных действий, летопись содержит погодные записи о различных нововведениях, реформах, важных событиях, а также легенды и предания. Например, упоминается предание об основании Киева (о проповеди апостола Андрея на Черном море). Автор называет это море по-другому: «Русским морем». Кстати, Нестор говорит и о происхождении слова «Русь». Оказывается, так называлось племя, проживавшее на территории Руси до призвания Рюрика и его братьев.

Также автор освещает важнейшие в русской истории события 863 года: создание Кириллом и Мефодием славянской письменности. Он рассказывает о том, что Кирилл и Мефодий были посланниками византийского князя. Создав славянский алфавит, они перевели для славян Евангелие и Апостол. Именно благодаря этим людям была написана и сама «Повесть временных лет».

Кроме красочного описания знаменитых походов Вещего Олега, здесь можно найти и легенду о смерти великого князя, которая впоследствии ляжет в основу произведения А. С. Пушкина «Песнь о Вещем Олеге».

Несомненно, описывается и одно из самых важных событий в Древнерусской истории — это Крещение Руси. Летописец придает ему особое значение, ведь сам является монахом. Он подробно рассказывает о жизни князя Владимира Красно Солнышко, в том числе и о переменах в его характере, связанных с принятием христианства.

ТВОРЧЕСТВО

Ранние произведения Тропинина сдержанны по цветовой гамме и классицистически статичны по композиции. Работы художника относят к романтизму. В этот период мастер создает также выразительные местные, малороссийские образы-типажи.

Будучи в Санкт-Петербурге, он находился в среде горожан, мелких и средних помещиков, с которых позже и стал писать портреты, что привело его к реализму. Автор, в отличие от романтических портретистов, старался подчеркнуть типичность героев. Но в то же время он симпатизировал им, что выливалось в изображении внутренней привлекательности. С этой же целью Тропинин пытался не показывать явную социальную принадлежность людей. Такие работы художника, как «Кружевница», «Гитарист» и др. относятся к «портрету-типу». Тропинин изображал конкретного человека, а через него старался показать все типичное для данного круга людей.

Они словно отражают какие-то минуты высшего озарения, когда художник с единственной и уже неповторимой легкостью и свободой будто выпевает данную ему природой песню.

В этих холстах проявлены свойства его натуры, широкой, верной своему призванию, благосклонной к чужой беде, прощавшей многие тягости житейской прозы. Тропинин оставил людям след своего гуманного и, может быть несколько простодушного взгляда на мир.

Со временем в его полотнах, начиная с трепетно-задушевного Портрета сына (ок. 1818, там же), утверждается чисто романтическое чувство подвижной стихии жизни. Таков и незримо-зримо погруженный в творческую стихию, как бы внимающий музе А.С.Пушкин в знаменитом портрете 1823 (Всероссийский музей Пушкина, Пушкин). Тропинин продолжает и линию типажного портрета, в частности в знаменитой Кружевнице (1823, там же), подкупающей своим сентиментально-поэтичным обликом. Обращаясь к жанровому, «безымянному» образу (Гитарист, 1823, там же; и многие другие), он обычно, закрепляя успех, повторяет композицию в нескольких вариантах. Многократно варьирует он и свои автопортреты.

С годами роль духовной атмосферы, «ауры» образа – выраженной фоном, значимыми деталями, – лишь возрастает. Лучшим примером может служить Автопортрет с кистями и палитрой 1846 (там же), где художник представил себя на фоне окна с эффектным видом на Кремль. Целый ряд работ Тропинин посвящает коллегам-художникам, изображенным в работе или в созерцании (И.П.Витали, ок. 1833; К.П.Брюллов, 1836; оба портрета в Третьяковской галерее; и др.). При этом тропининской манере неизменно присущ специфически интимный, домашний колорит. Таковы, к примеру, «халатные портреты», с моделями, подчеркнуто облаченными, подобно Равичу, в непарадное платье. В популярной Женщине в окне (по мотивам поэмы М.Ю.Лермонтова Казначейша, 1841, там же) эта непринужденная задушевность обретает эротический привкус. Позднее вошло в традицию противопоставлять «домашнюю» поэтику полотен Тропинина – как особую черту московской романтической школы в целом – «чопорности» Петербурга.

Тропинин Василий Андреевич (1776- 1857), живописец.

Родился 30 марта 1776 г. в селе Карпове Новгородской губернии. Крепостной графа Б. К. Миниха, затем графа А. Моркова.

Выдающиеся способности Тропинина, проявленные ещё в детстве, побудили Моркова определить юношу в Академию художеств в Петербурге (1798 г.), где его учителем был известный портретист С. С. Щукин.

В 1804 г. Тропинин представил на конкурс свою первую картину «Мальчик с умершей птичкой». Художнику не удалось окончить курс обучения — по прихоти помещика он был отозван из Петербурга.

До 1821 г. жил на Украине. Получив свободу только в 47 лет (1823 г.), переехал в Москву, где трудился до конца жизни.

Тропинин прекрасно усвоил наследие русских портретистов XVIII в., но при этом сумел выработать неповторимую живописную манеру. С большой теплотой и любовью он раскрывает внутренний мир изображаемых им людей.

Среди лучших работ — портреты жены (1809 г.), И. И. и Н. И. Морковых (1813 г.), сына (1818 г.), императора Николая I (1825 г.), Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина (1827 г.), Я. В. Гоголя, композитора П. П. Булахова (1827 г.), В. А. Зубовой (1834 г.), К. П. Брюллова (1836 г.), автопортрет (1846 г.). Их отличает нежный колорит, чёткость объёмов.

В картинах «Кружевница» (1823 г.), «Золотошвейка», «Гитарист», этюде «Старик-нищий» Тропинин создал выразительные, привлекающие душевной красотой образы людей из народа.

Живописец несколько раз добивался звания члена Академии художеств, но получил его лишь в 1824 г. за портрет медальера Лебрехта, отличающийся гармоничностью и законченностью исполнения. Всего Тропинин оставил более 3 тыс. работ, оказав значительное влияние на портретную живопись московской школы.

Василий Андреевич Тропинин

ТРОПИНИН Василий Андреевич (1776-1857),

русский живописец. В портретах стремился

к живой, непринужденной характеристике

человека (портрет сына, 1818; «А. С. Пушкин»,

1827; автопортрет, 1846), создал тип жанрового,

несколько идеализированного изображения

человека из народа («Кружевница», 1823).

Тропинин Василий Андреевич (19.03.1776-3.05.1857),

живописец-портретист, крепостной художник, лишь

в 47 лет получивший вольную. С 1798 учился в

Петербургской Академии художеств,

но по

капризу своего помещика С. С. Щукина был в 1804

отозван из Академии, не доучившись до

положенного курса. До 1821 Тропинин жил в

Малороссии, затем в Москве. Получив в 1823 свободу,

Тропинин обосновался в Москве.

Тропинин усвоил наследие русских

художников-портретистов к. XVIII в., что отразилось

на ранних его произведениях. Портреты 1820-30-х,

периода расцвета творчества Тропинина,

свидетельствуют о его самостоятельной образной

концепции. В них он стремится к живой,

непринужденной характеристике человека. Таковы

портреты сына (1818), А. С. Пушкина

(1827),

композитора П. П. Булахова

(1827), художника К.

П. Брюллова

(1836), автопортрет (1846). В картинах

“Кружевница”, “Золотошвейка”, “Гитарист”

Тропинин создал тип жанрового,

идеализированного человека из народа. Тропинин

оказал значительное влияние на портретную

живопись московской школы.

В. А. Федоров

Где искать документы Всеобщей переписи населения 1897 года

Архив

По правилам переписи переписные листы, несущие в

себе персональные сведения о каждой семье должны были быть уничтожены.

Большинство комиссий задачу исполнили. Но были и те, что по разного рода причинам

сохранили переписные листы, в последствии передав их в региональные или

районные архивы.

В каждом архиве есть опись фондов. Из нее можно узнать какие документы имеются на хранении и заказать их для просмотра лично в архиве. Заказать удаленный поиск в архиве, составив запрос по электронной почте или нанять исполнителя.

В интернете тоже имеются оцифрованные документы.

Сайт мормонов

Большая часть документов, переданная в архивы, была оцифрована и выложена на сайт мормонов familysearch.org. К сожалению, доступ в России к этому сайту был ограничен. Но активисты добавляют документы и выкладывают их в общий доступ. (Не только Россия, но и другие страны)

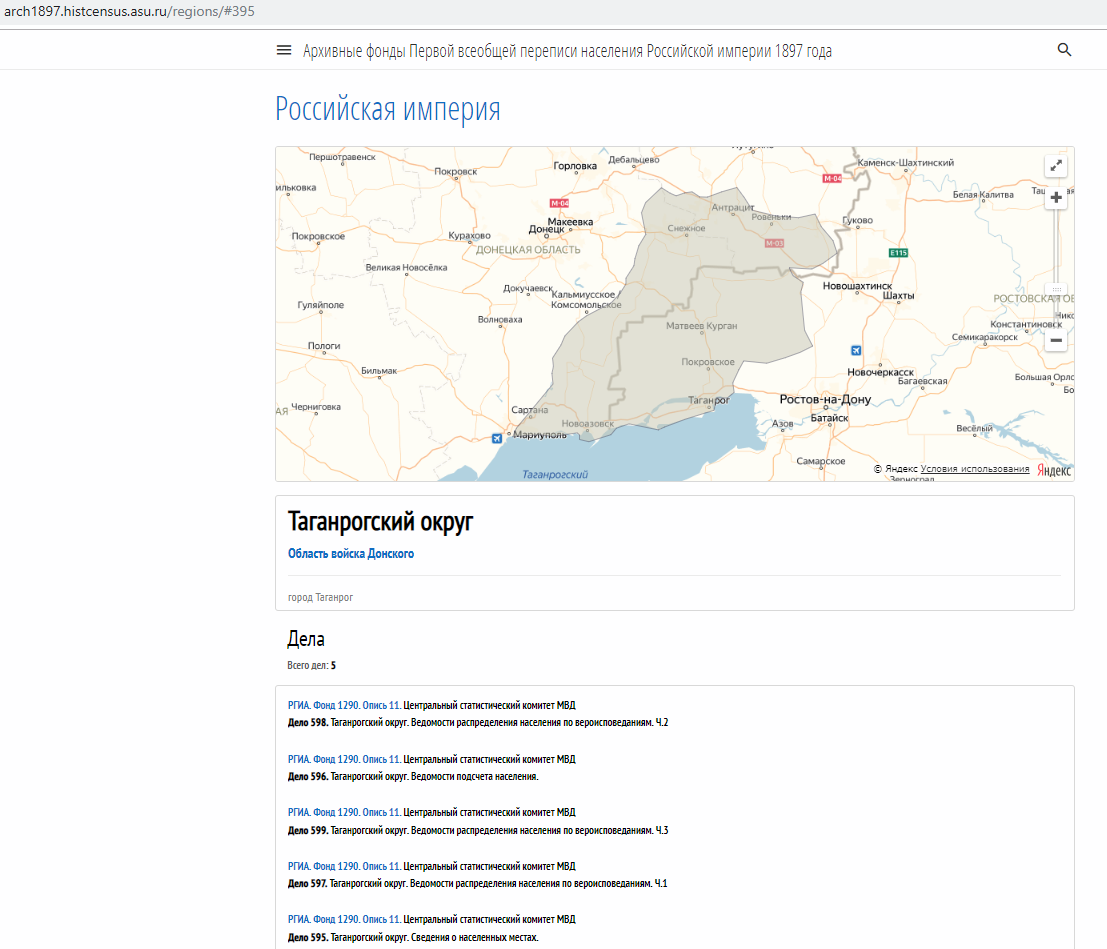

Сайт с архивными фондами Всеобщей переписи населения 1897 года

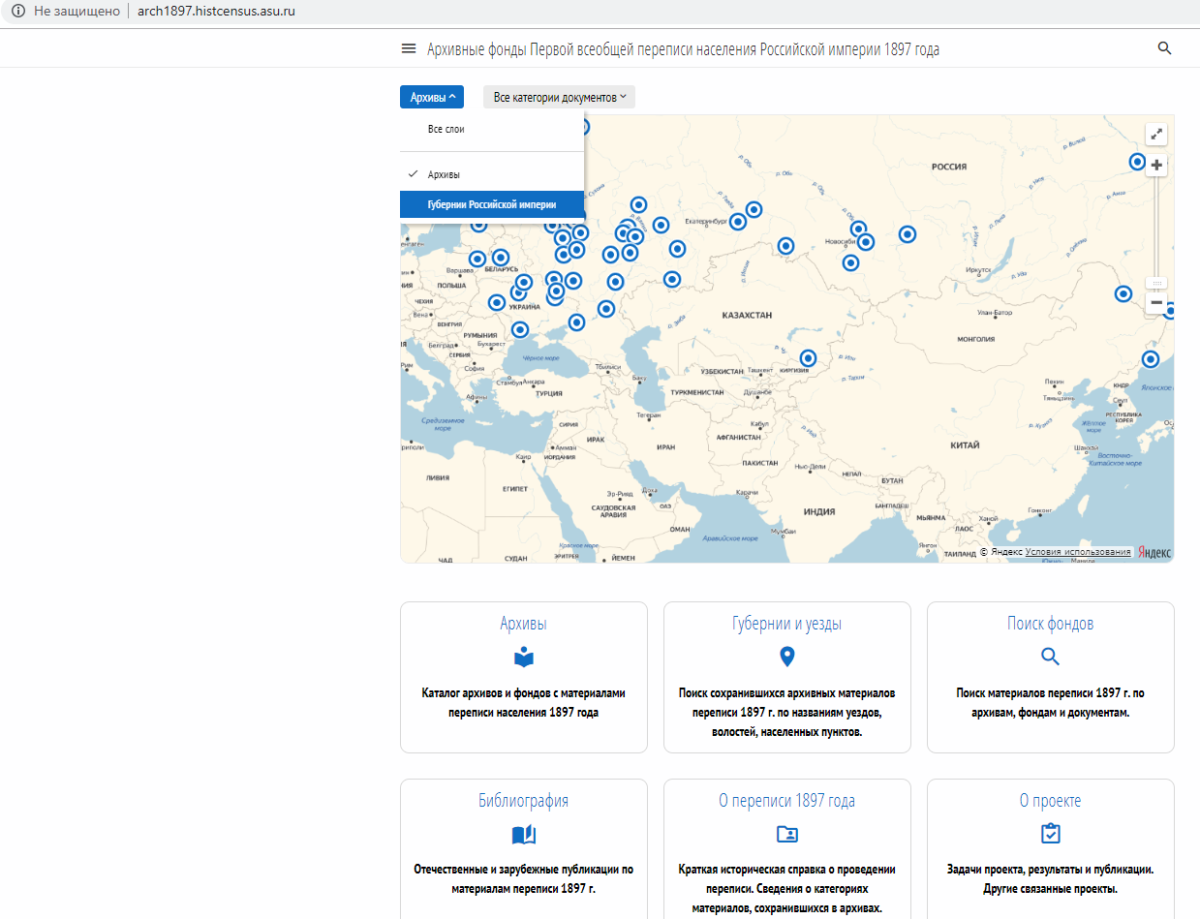

Система, которая позволяет на карте наглядно увидеть сохранность и доступность документов, касающихся Первой Всероссийской переписи населения 1897 года. Сайт имеет несколько разделов.

Главная страница с картой, на которой можно увидеть губернии Российской империи и ныне существующие архивы

Важно учитывать административно-территориальное деление, в результате чего документы могли попасть в разные архивы (например, по Вятской губернии – в нынешние соседние области Кировскую и Вологодскую)

Главная страница с картой, на которой можно увидеть губернии Российской империи и ныне существующие архивы.

Главная страница с картой, на которой можно увидеть губернии Российской империи и ныне существующие архивы.

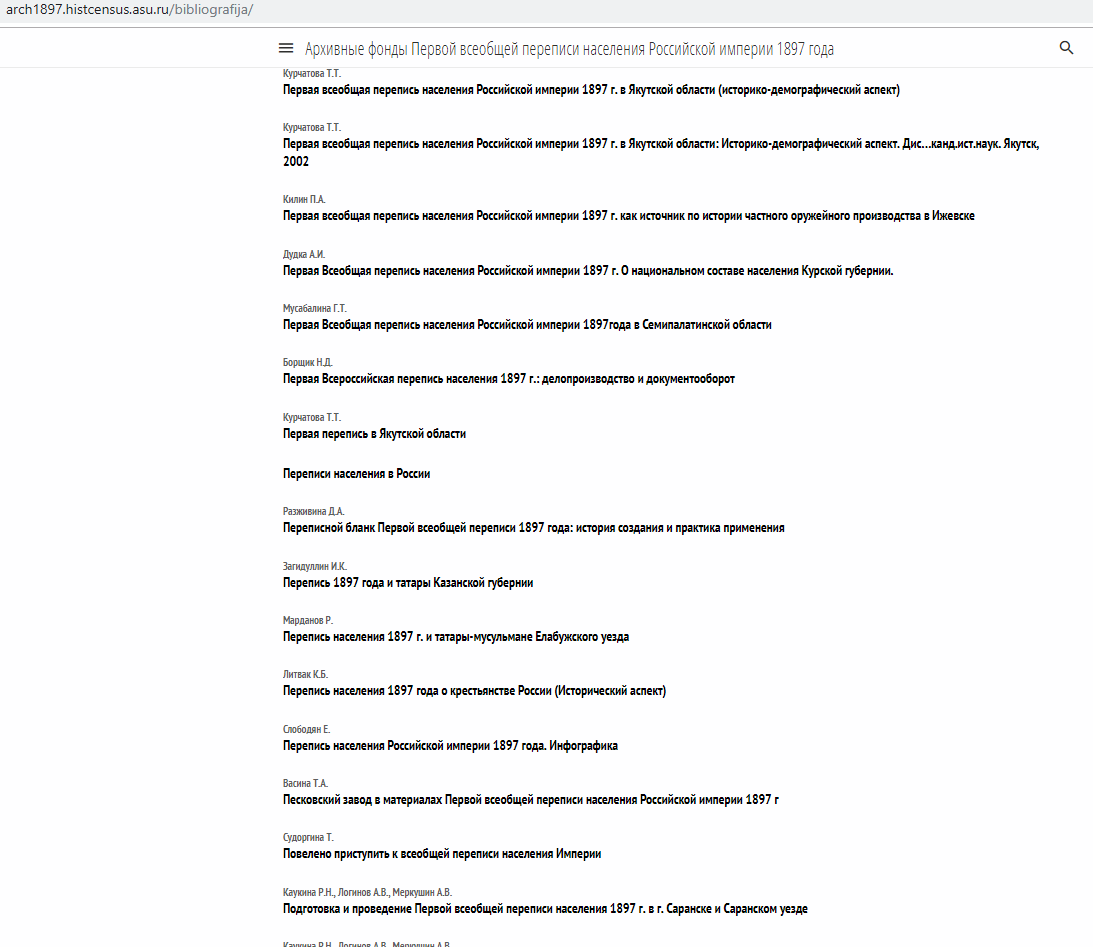

Библиография. Различные статьи, книги и сборники, содержащие информацию о Всеобщей переписи населения 1897 года.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи Библиография

Первая всеобщая перепись населения Российской империи Библиография

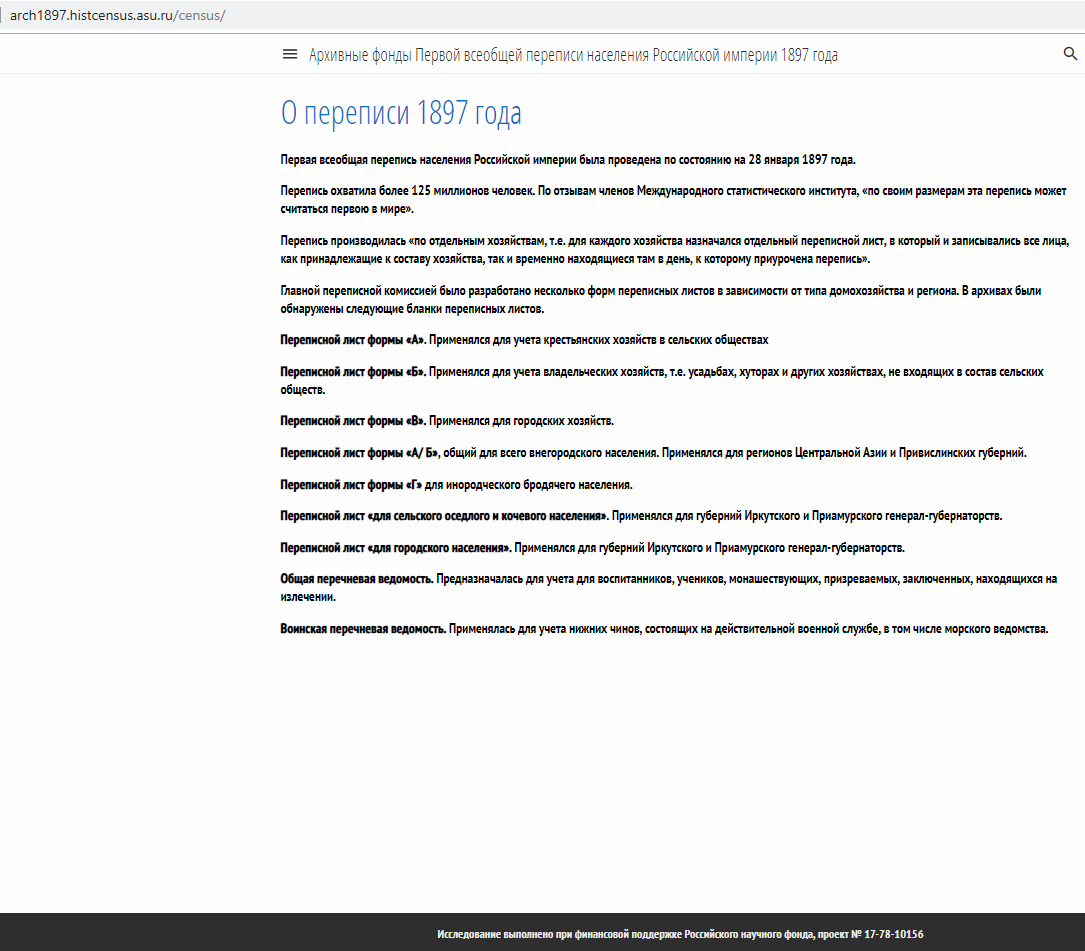

Раздел с краткой информацией о Всеобщей переписи населения 1897 года.

АСУ Первая всеобщая перепись населения Российской империи О Всеобщей переписи населения 1897 года

АСУ Первая всеобщая перепись населения Российской империи О Всеобщей переписи населения 1897 года

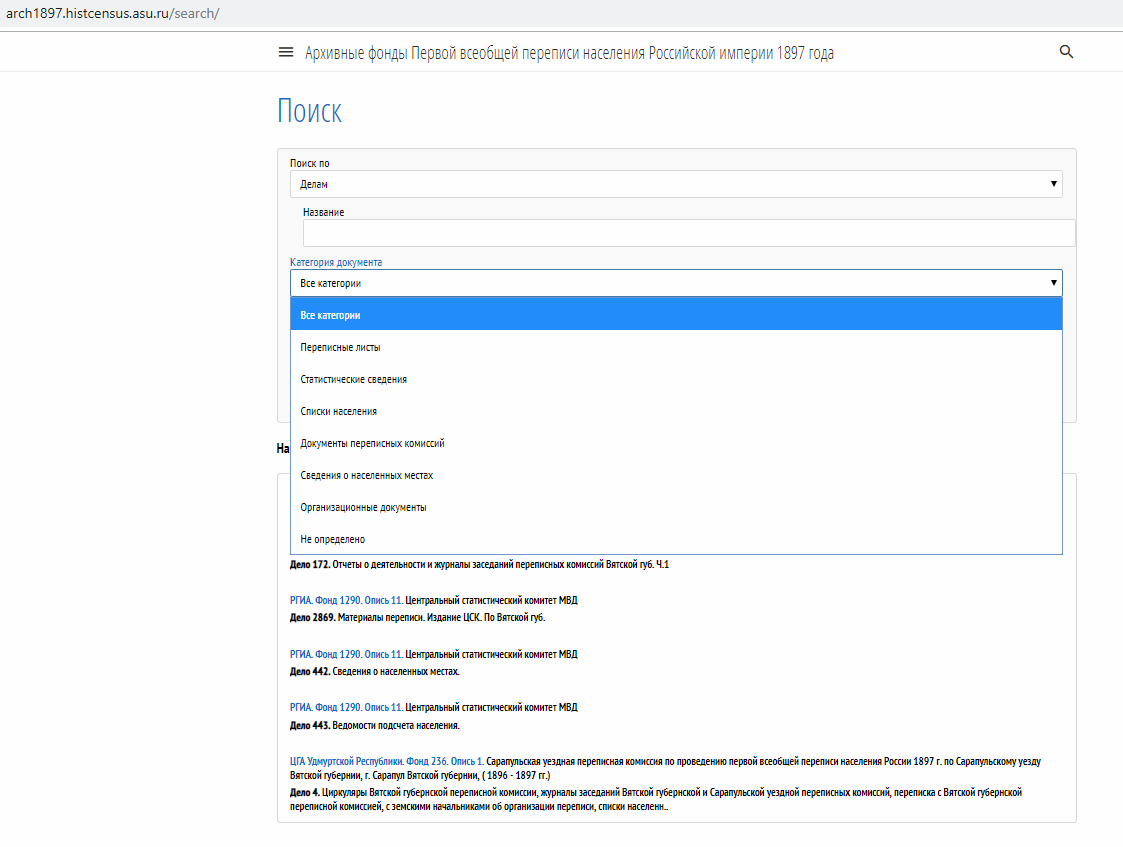

Поиск по фондам

Поиск по фондам. Имеется возможность найти документы по ключевому слову, по типу документа, по губернии и уезду. В результате поиска выдается список всех фондов, с указанием номера фонда, описи и дела. В предложенном списке можно выбрать наиболее подходящие документы и просмотреть их на сайте (присутствует ссылка, если документ оцифрован), либо заказать их в архиве.

АСУ Первая всеобщая перепись населения Российской империи Поиск фондов

АСУ Первая всеобщая перепись населения Российской империи Поиск фондов

Можно просматривать все документы по губернии, либо по конкретному округу (уезду). Обязательно указан архив, в котором документы лежат на хранении.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи Таганрогский округ

Первая всеобщая перепись населения Российской империи Таганрогский округ

Воспользовавшись этими электронными ресурсами, можно восстановить свою родословную, если документы Всероссийской переписи населения 1897 года по вашему населенному пункту сохранились.

Вам будут интересны другие статьи по генеалогии:

Какие искать документы по Всеобщей переписи населения 1897 года.

Переписные листы Всеобщей переписи населения 1897 года

Те самые анкеты, которые заполняли наши предки. Они

содержат бесценную информацию о составе семьи. Именно за ними охотятся все

генеалоги. К сожалению, большая часть таких документов утеряна безвозвратно. Но

многим людям повезло, их документы сохранились в архивах, потомки смогут их

разыскать.

Статистические сведения

Документы, которые с одной стороны представляют небольшой интерес с точки зрения родословной. Но в них можно обнаружить списки счетчиков, которые проводили опрос населения, списки переписных участков и их заведующих.

Центральный Статистический Комитет МВД по Акмолинской губернии, 1897 год. Статистические сведения переписи населения 1897 года

Вдруг ваш предок принимал участие в переписи в качестве волонтера? В этих же документах есть ведомости подсчета населения по предварительным данным, ведомости учета бланков, подписанные счетчиками и т.п.

Списки населения

Такие документы тоже полезны для генеалогического исследования. Списки составлялись на находящихся в отлучке, на переселенцев, на награжденных счетчиков и других активных участников переписи населения (вручали медали, вознаграждения), списки членов переписных комиссий разных уровней и прочих участников Первой Всероссийской переписи населения 1897 года. Встречаются пофамильные, подворные, посемейные списки жителей волости, составленные на основе переписных листов.

Документы переписных комиссий и организационные документы

Любое мероприятие не обходится без бумажного сопровождения, а документы Всеобщей переписи населения 1897 года оформлялись впервые, поэтому к каждому вопросу подходили серьезно.

Ведомость для подсчета населения в Первой Всеобщей переписи 1897 года

Инструкции и положения, утвержденные специально для проведения переписи 1897 года. Разные протоколы заседания переписных комиссий, приказы об уведомлении населения о переписи, приказы, положения, журналы, циркуляры и реестры. В некоторых архивах даже сохранилась переписка между переписной комиссией и ее вышестоящей инстанцией.

Эти документы, если они сохранились по нужному вам населенному пункту, следует просматривать внимательно. Ведь в протоколах могут мелькнуть фамилии родственников. Например, в протоколе о пропущенных во время переписи лицах за 1898 год будут приведены данные человека.

Сведения о населенных пунктах

Карты, описания населенных пунктов, списки по

волостям и уездам – чрезвычайно важные сведения для генеалогического

исследования. Указывается численность населения в каждом населенном пункте.

Сохранились поименные документы по переписным участкам и численностью населения

на них. Статистика о плотности населения, о грамотности, о хозяйстве каждого

населенного пункта.

Четыре картины Тропинина с интересной судьбой

Начнем с программного «Автопортрета с кистями и палитрой на фоне окна с видом на Кремль». Это произведение попало к Вишневскому из частного собрания, без подписи и даты. Между тем эта работа Тропинина имеет еще два повторения. Феликс Евгеньевич обращался к лучшим специалистам, и в процессе реставрации выяснилось, что вещь все-таки подписана и датирована 1844 годом, а значит, это первый подписной вариант автопортрета, исполненный Тропининым по заказу Московского художественного общества, членом которого он был. Второй вариант, 1846 года, представлен в Третьяковской галерее, третий — как считается, недописанный, — в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева.

Теперь обратимся к другой работе Тропинина — уже упомянутому портрету Сергея Михайловича Голицына, который отец подарил Феликсу Вишневскому на 18-летие. Князь, кстати, тоже был известным коллекционером живописи.

Один портрет Голицына кисти Тропинина, датированный 1828 годом, представлен в Севастопольском художественном музее имени М.П. Крошицкого, но князь изображен на нем с другим орденским набором — с лентой и орденом Святого Владимира. В 1839-м Голицын получил наивысшую награду Российской империи — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Голубая лента и звезда этого ордена вместе со знаком отличия «За 50 лет беспорочной службы» в виде латинской буквы L изображены на нашем портрете.

Этот портрет полностью повторяет композиционную схему 1828 года, и долгое время считалось, что обе картины написаны примерно в одно время, а новый орден был приписан позже. В то время это было распространенной практикой. Но мы исследовали полотно в инфракрасных лучах, и выяснилось, что поздних добавлений нет. Тропинин просто повторил композицию первой работы, добавив актуальные награды. Это тоже было характерно для эпохи, когда еще не было фотографии и портреты повторялись для многочисленных родственников.

Почти детективная история связана с «Девушкой с горшком роз». Как известно, Тропинин мастерски зашифровал свою подпись на горшке — сразу не увидишь. Но интересна картина не только этой деталью.

«Девушка с горшком роз» находилась в императорском собрании, сначала в Царском Селе, потом в Русском музее императора Александра III, который после революции переименовали в Русский музей. В 1940-х годах она была отправлена на выставку в Воронцовский дворец в Алупке, где ее и застало начало войны. В ноябре 1941-го Алупку оккупировали немцы, следы картины потерялись.

В 1951 году ничего не подозревающий Феликс Вишневский приобрел в комиссионном магазине на Сретенке одно полотно. О том, что это не копия, а оригинал кисти Тропинина, стало известно уже после смерти коллекционера. В 2003 году, в ходе поднятия дел о реституции и об утраченных в войну произведениях, стало понятно, что это именно та работа из собрания Русского музея. Администрация города дала разрешение на постоянное хранение «Девушки с горшком роз» в Музее Тропинина — ведь она была фактически спасена для публики благодаря Феликсу Евгеньевичу.

Еще один символ нашего музея — «Кружевница», одна из трех картин, за которые в 1823 году Тропинин получил звание «назначенного в академики» (двумя другими были «Нищий старик» и портрет художника Скотникова). Это один из самых удачных образцов жанрового портрета начала XIX века. Картина снискала такой успех, что Тропинин после нее написал еще несколько картин, изображающих рукодельниц, — «Пряху», «За прошивками», «Золотошвейку».

«Кружевница» попала в собрание произведений искусства и редкостей «Русский музеум», принадлежавшее известному художественному критику Павлу Свиньину. Затем оказалась в коллекции известного любителя и покровителя искусств Федора Прянишникова, а в наши дни представлена в Третьяковской галерее.

Известны два повторения этой картины. Вторая «Кружевница», написанная немного в других пропорциях, находится в Нижегородском государственном художественном музее. А третья, приобретенная Феликсом Вишневским, сегодня является гордостью нашего музея.

О том, как развешаны картины по залам

Первый зал исторически всегда связан с творчеством Тропинина. Здесь экспонируются картины из собрания Вишневского, которые он передал городу. В основном — портреты, ведь Тропинин был прежде всего портретистом. Да, у него есть пейзажные и жанровые композиции, но наиболее плодотворно он работал именно в портретном жанре.

В самом большом зале представлены гравюры с видами усадеб Влахернское-Кузьминки и Кусково. Влахернское-Кузьминки имеет особенное значение — это усадьба Сергея Михайловича Голицына, чей портрет выставлен в соседнем зале. Эта работа Тропинина была первой в собрании Вишневского.

Еще один зал, с одной стороны, связан с культурой старой Москвы, а с другой — с историей портретного жанра. Здесь представлены работы как предшественников Тропинина — Ивана Вишнякова, Ивана Аргунова, Федора Рокотова, Владимира Боровиковского, Степана Щукина, так и его современников — Карла Лаша, Николая Заваруева. По ним можно проследить, как менялась во времени концепция портрета.

Закулисье музея

— Основная художественная концепция выставки — представить, как вещи существуют в музее за пределами экспозиционного пространства. Экспонаты расположены на сетках — точно так же, как в запасниках.

Смысловой центр экспозиции — инсталляция кабинета главного хранителя. Присев за его стол, на котором стоит портрет основателя музея Феликса Вишневского (1902–1978), можно ознакомиться с «личным делом» каждого произведения. В папках содержится провенанс (история владения экспонатом) и вся остальная информация: проходит ли картина реставрацию, меняется ли у нее атрибуция, имеются ли сведения об изображенной модели, если это портрет. Кабинет хранителя одновременно является инсталляцией и экспозиционным залом, где представлены акварель и графика: гравюрные листы, а также камерные портреты — одни из главных жемчужин собрания музея.

В другом зале выставлен стол с витриной и выдвижными ящиками, демонстрирующий, как в музейных запасниках хранятся малоформатные произведения. Здесь же можно ознакомиться с рисунками Василия Андреевича Тропинина — ключевой фигуры нашего музея.

История создания

Автором знаменитой летописи считается монах Киево-Печерского монастыря Нестор. Его фамилия не была установлена. Да и упоминаний о нем в оригинале нет, они появляются лишь в более поздних редакциях. ПВЛ была написана на основе русских песен, устных рассказов, отрывочных письменных документов и наблюдений самого Нестора.

Произведение написано на рубеже XI и XII веков. Точный год написания «Повести временных лет» неизвестен, но есть несколько предположений по этому поводу. Историки А. А. Шахматов и Д. С. Лихачев считают, что основная часть произведения была создана ещё в 1037 году, а затем оно дополнялось новыми сведениями от разных летописцев. «Повесть временных лет» Нестора была написана в 1110 — 1112 годах. При её составлении он основывался на сведениях из более ранних документов.

Однако наиболее древняя дошедшая до нас редакция была написана намного позже и датируется XIV веком. Её авторство принадлежит монаху Лаврентию. Именно по этой и некоторым другим версиям современные историки составляют картину событий того времени.

Важные даты биографии Льва Толстого

- 28 августа 1828 года – родился в Ясной Поляне

- 1830 год – умерла мать

- 1837 год – первый визит в Москву

- 1841 год – переезд в Казань

- 1844 год – поступление в Казанский университет

- 1846 год – бросил университет

- 1850 год – переехал в Москву, начал писать повесть «Детство»

- 1851 год – отправился на Кавказ к брату

- 1853-1856 годы – военная служба, участие в Кавказской войне

- 1856 год – посещение Петербурга, знакомство с «Современником» и Тургеневым

- 1857 год – отъезд за границу, в Германию и Францию

- 1861 год – возвращение в Ясную Поляну

- 1862 год – женитьба на Софье Андреевне

- 1865 год – публикация первых отрывков «Войны и мира»

- 1873-1876 годы – работа над «Анной Карениной»

- 1889-1899 годы – работа над романом «Воскресение»

- 1901 год – отлучение от церкви

- 1910 год – смерть

Шедевр Тропинина В.А. – картина «Кружевница»

Картина написана в 1823 году, находится в Государственной Третьяковской галерее, в Москве. Благодаря этой картине и ещё двум работам Тропинин попал в Академию художеств. В композиции и прописке образа героини проявился академический стиль письма, что никак не повлияло на художественную ценность произведения. Это самый удачный образ из серии картин Тропинина «трудовых девушек». Идеализированный образ «кружевницы» связывают с образом «Бедной Лизы» Карамзина, появившейся в 1792 году. Тропинин очень любил «жанровый портрет». Считается, что при создании таких картин Тропинин шёл по стопам двух художников – француза Жана Батиста Грёза (1725-1805), прославившийся своими жанровыми композициями из жизни третьего сословия, и женскими «головками», и итальянца Петро Ротари (1707-1762). Жанровый портрет отличается своеобразной сюжетной линией, благодаря которой удаётся ярче выразить человеческий тип.

Всё на мгновение застыло, когда девушка взглянула на вошедшего, даже булавка в её руке. По коротко остриженным ногтям можно определить принадлежность девушки к профессии. Во время эпохи синтементализма люди научились любить душу человека. Вот и поэтизированный образ «кружевницы» очищенный от повседневных трудностей, тягот и забот вызывает симпатию. Замечательно выполнен натюрморт, уточняющий производственный фон портрета. Колорит выполнен в сближенных тонах. Серый фон оживляет – по контрасту – сиреневую ткань косынки, накинутой на плечи кружевницы. В руке девушка держит коклюши. «Коклюшка – точёная палочка, с утолщением к одному концу и шейкой с пуговкой на другом, для намотки ниток и плетенья поясков и кружев». Живописно изломанная ткань, мастерски написанная художником, позволяет ему подчеркнуть эффектное освещение. Внизу веден фрагмент тонких кружев.

Васи́лий Андре́евич Тропи́нин (19 марта 1776, с. Карпово, Новгородская губерния — 3 мая 1857, Москва) — русский живописец, мастер романтического и реалистического портретов.

Интересные факты из жизни Льва Толстого

Принимал участие в Кавказской войне, обороне Севастополя, награжден орденом и медалью за проявленную отвагу;

Был знаком с Тургеневым, однако писателям не удалось стать друзьями – после ссоры на почве убеждений они не разговаривали много лет, дело чуть не дошло до дуэли;

Путешествуя по Германии, Толстой особое внимание уделял местной системе образования;

Толстой дружил с матерью своей будущей жены, Софьи Андреевны Берс, и некоторое время выбирал – кому из трех дочерей Берсов сделать предложение;

В момент свадьбы Софье Андреевне было всего 18 лет, графу – уже 34;

В семье Толстых родилось 13 детей, из которых 5 умерли в детстве;

Жена не всегда разделяла убеждения мужа, что во многом и стало причиной охлаждения в их отношениях.

Биография и творчество Василия Тропинина

Василий Андреевич Тропинин родился в семье крепостных графа А.С.Миниха 19(30).03.1776 года. Отец его был управляющим у графа и за усердие к работе получил вольную. Семья же оставалась в крепостной зависимости. Новым хозяином Тропинина стал граф И.Морков. Юношу отправили в Петербург учиться на кондитера. Впрочем, там Тропинина с головой захватила живопись. В конце концов, Морков дал согласие на то, чтобы юноша посещал классы при .

Годы, проведенные в Академии, стали самыми счастливыми в судьбе Тропинина. Они совпали с его стремлением во что бы то ни стало стать художником, с проснувшимся призванием к живописи. Попал туда Тропинин по настойчивой просьбе двоюродного брата графа, желавшего, чтобы самоучка развил свой природный талант. Так, в 1799 году Тропинин стал учеником художника Степана Щукина, имевшего славу придворного портретиста.

Товарищами Тропинина по учению были Сильвестр Щедрин, Александр Иванов. Они как могли, помогали 19-летнему юноше, понимая, как тяжело ему, попавшему сюда недавно, и куда легче им, обучавшимся здесь с детства. Копирование картин великих мастеров в Эрмитаже оттачивало стремительно растущее мастерство самого Тропинина. Его прозвали «русским Грёзом» — за пристрастие к копированию детских головок. Одна из работ приглянулась императрице Елизавете Алексеевне.

Граф Строганов стал хлопотать об освобождении Тропинина из крепостной зависимости. Щукин же написал Моркову письмо с тем содержанием, что, дескать, если не хотите потерять хорошего слугу, то забирайте его скорее обратно. Так мечты разбились о грубую реальность. Тропинина отозвали обратно на Украину, и он занял место между поваром-кондитером и личным лакеем графа.

Жизнь на Украине Тропинин тоже считал своеобразной академией. Здесь он много рисовал людей из народа, а также крепостных — товарищей по несчастью. Последующие выезды с графом в Москву были для Тропинина как глоток свежего воздуха. Изредка он встречался со старыми товарищами, в частности, с Орестом Кипренским. В 1823 году граф Морков дал своему крепостному художнику вольную. На тот момент Тропинину было уже 44 года. Он был гол, как сокол, зато наконец-то свободен! Сам и только сам теперь он вынужден был обеспечивать себя и свою семью средствами к существованию.

Москва приняла Тропинина. В доме на Ленивке он прожил 32 года. Он стал известным портретистом и вскоре, как полушутя выражались современники, переписал чуть ли не всю Москву. Первый и последний раз Тропинин выставил свои работы на академической выставке 1824 года. От заказов и без того не было отбоя. Неожиданно радостным для Тропинина оказался 1836 год. Он познакомился и близко сошелся с Карлом Брюлловым.

Из прогулок по Москве Тропинин никогда не возвращался без новых впечатлений. Так, незаметно, за работой и проходила жизнь художника Тропинина. В 1856 году умирает горячо любимая жена, Анна Ивановна. Двух лет не дожила она до их золотой свадьбы. В свое время она пошла за крепостного, будучи свободной. Венчались они еще на Украине, в поместье графа Моркова, в новопостроенной церкви. Возводил ее, кстати, тоже сам Тропинин, за плечами которого к тому времени было шесть лет учения в Академии художеств. Граф же считал, что раз учился — то должен уметь всё. Вот и заставил своего крепостного заниматься строительством — ремеслом, которым тот не владел вовсе.

Последние годы Тропинин провел в небольшом домике в Замоскворечье. Умер Василий Андреевич 3(15).05.1857 года. Похоронен художник на Ваганьковском кладбище Москвы.

- Когда Тропинин получил вольную, его единственный сын и жена оставались в кабале еще около пяти лет и лишь со смертью графа Моркова семья воссоединилась.

- Со знаменитой «Кружевницы» Тропинин сделал целых семь копий — настолько велика была популярность этого полотна. Она же стала для него своеобразным «пропуском» в академики — сперва «назначенные», а потом и действительные.

Тропинин превосходный портретист эпохи 19 века. Целая серия картин посвящена детским портретам. Художник очень любил детей. В детях он видел чистых душою и мечтательных людей. Василий Андреевич написал портретную серию, принадлежащую изображению