Судьба художника

Марк Шагал прожил почти 100 лет. Своим творчеством он смог добиться такого признания и авторитета, что в конце 1970-х гг. в Лувре была устроена выставка работ художника, приуроченная к его 90-летию. Чтобы вы понимали всю торжественность момента, Лувр никогда до этого не выставлял работы при жизни автора.

А начинался путь Шагала с 27 рублей, которые отец бросил ему под стол и сказал, что больше на образование дать не может. Для молодого амбициозного Марка и этого было достаточно, чтобы очертя голову броситься в круговерть петербургской богемной жизни. Он учился, знакомился с тусовкой, одним словом — нетворкинг. Даже со своей первой женой он познакомился на одной из таких вечеринок «для своих».

На стиль Шагала повлияли, конечно, годы, которые он провёл в Париже до Первой мировой войны. Там его окружали, в основном, поэты-символисты. Прогремел художник уже после возвращения на родину. Имя Шагала становится известным после выставки «1915 год» в Москве, где он показал 25 произведений из «Витебской серии». Уже в это время проявился почерк Шагала, который в последующих работах и обеспечил ему известность и узнаваемость. Образы и объекты на холсте не детализированы. Алогичность, иррациональность, искажение законов физики и логики — вот основные принципы творчества художника. Он изображает не людей, а их души, не предметы, а их суть.

Ученики Шагала вспоминали, как он рассказывал им необыкновенные истории о взаимоотношениях предметов в композиции, об их любви и вражде. Художнику нравилось наделять неодушевленный предмет свойственными человеку чувствами и мыслями.

«Еврейская свадьба», Марк Шагал, 1910 год. (Wikimedia Commons)

В начале 1920-х гг. он окончательно простился с Россией. После эмиграции Шагал был крайне успешен. Так называемый отрыв от почвы не помешал ему не только найти новые жанры для выражения идейных замыслов, но и заработать приличное состояние, а также сменить несколько жён после смерти незабвенной Беллы.

Считается, что Франция и Россия оспаривают, чей Шагал художник — русский или французский. Если пойти грубо математически, то в пользу Франции говорит тот факт, что Шагал был её гражданином 62 года (из 97-ми прожитых). Если метафизически, то вопрос гражданства в истории художника — дело десятое. Шагал не тот и не другой. Его больше беспокоили еврейские корни, культура. Сюжет большинства его картин — переведённый на язык живописи еврейский фольклор.

В одном из эссе он говорит: «Если бы я не был евреем, как я это понимаю, я не был бы художником или был бы совсем другим художником».

В чем особенности изобразительного языка Марка Шагала

Прежде всего, у Шагала особая, сферическая перспектива. Он видит мир с высоты птичьего или ангельского полета, желает объять мир целиком. И это тоже связано с его восприятием жизни, желанием подняться над бытом, над неуютным миром. Он считал, что человек создан свободным, способным летать, для любви, а именно любовь и поднимает человека над миром. Хотя в начале ХХ века все в какой-то мере мечтали летать, преодолевать пространство и время.

Художник, куда это годится? Что скажут люди?

Так честили меня в доме моей невесты, а она по утрам и вечерам таскала мне в мастерскую теплые домашние пироги, жареную рыбу, кипяченое молоко, куски ткани для драпировок и даже дощечки, служившие мне палитрой.

Только открыть окно — и она здесь, а с ней лазурь, любовь, цветы.

С тех давних пор и по сей день она, одетая в белое или в черное, парит на моих картинах, озаряет мой путь в искусстве. Ни одной картины, ни одной гравюры я не заканчиваю, пока не услышу ее «да» или «нет».

Над городом, 1918 год Холст, масло 56 x 45 см Государственная Третьяковская галерея.

Как и многие художники, Шагал был увлечен революцией, и в ее первую годовщину его назначили комиссаром искусства в Витебске. Художник должен был разрисовывать улицы и делать плакаты. Но неожиданно разразился грандиозный скандал: вместо красных флагов большевистское начальство увидело на плакатах летающих коров, ангелов и влюбленных, парящих над землей.

Комиссары были, кажется, не так довольны. Почему, скажите на милость, корова зеленая, а лошадь летит по небу? Что у них общего с Марксом и Лениным?

Шагал не мог понять причины недовольства, он же за свободу! А полет — это и есть выражение свободы. К тому же тогда он был влюблен — художник обожал свою молодую жену Беллу. Состояние, когда человек может творить, любить, лететь на небо — в понимании Шагала это и было абсолютной свободой. Революционная карьера художника на этом и закончилась.

День рождения, 1915 год

Масло, картон 80,5 × 99,5 см Музей современного искусства, Нью-Йорк, США.

Нисколько не удивлюсь, если спустя недолгое время после моего отъезда город уничтожит все следы моего в нем существования и вообще забудет о художнике, который, забросив собственные кисти и краски, мучился, бился, чтобы привить здесь Искусство, мечтал превратить простые дома в музеи, а простых людей — в творцов.

Но путь Шагала продолжался и, вдохновленный своей любовью, он работает без устали и пишет все, что видит его глаз и чувствует душа. Шагал видит мир преображенным. С одной стороны, в этом мире все просто, близко, узнаваемо: дома, люди, коровы… Оттого и язык Шагала кажется наивным, простым, это почти детский лепет, но за этой простотой и наивностью открывается удивительная философская глубина. Иногда кажется, что рисунок какой-то неправильный, композиции сбивчивы, но если внимательно присмотреться, Шагал очень четко выстраивает картины, более того — часто создает композицию как музыкальное произведение, полифонию. У него звучащие краски, запоминающиеся образы.

Здесь, в Лувре, перед полотнами Мане, Милле и других, я понял, почему никак не мог вписаться в русское искусство.

Почему моим соотечественникам остался чужд мой язык.Почему мне не верили. Почему отторгали меня художественные круги. Почему в России я всегда был пятым колесом в телеге.Почему все, что делаю я, русским кажется странным, а мне кажется надуманным все, что делают они. Так почему же?

Не могу больше об этом говорить.Я слишком люблю Россию.

Художник над Витебском, 1977-78 гг.

Холст, масло 65 × 92 см Частная коллекция

Очарованный Библией

Библия всегда служила для Марка Шагала не просто источником вдохновения, но Книгой книг, вмещающий весь мир, все сюжеты и истории, всю красоту и правду жизни.

Песнь Песней. Марк Шагал. 1958

Его творчество глубоко проникнуто библейской поэзией, даже когда он в молодости рисовал свою любимую жену Беллу или себя вместе с ней, летящим по небу, он мыслил это как отражение Песни песней, где любовь поднимает влюбленных под облака и наполняет счастьем.

Часто на его картинах и офортах мы видим древних библейских пророков, величественных и одновременно печальных в своей мудрости («Во многой мудрости много печали», — говорит Екклезиаст).

Покинув Витебск, Шагал навсегда унес этот мир с собой. В его пейзажах земля круглая и очень небольшая и уютная, а небо глубокое и бескрайнее. И среди местечка с маленькими покосившимися домиками, высится Эйфелева башня. Это и Витебск, и Париж одновременно. Это Божий мир. Пейзажи Шагала написаны словно с птичьего, а вернее с ангельского, полета. На многих картинах мы видим ангелов — летящих по небу или несущих Тору, венчающих влюбленных или преподносящих цветы — это мир, в котором небо и землю связывают небесные посланники Бога.

Влюбленные. Марк Шагал. 1929

Но нельзя сказать, что Марк Шагал жил в нереальном мире, где существуют только ангелы, святые и влюбленные. Он очень остро реагировал на события страшного ХХ века. Так, например, картина «Белое распятие» была написана Шагалом как отклик на трагедию так называемой Хрустальной ночи, когда в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии была устроена целая серия еврейских погромов.

Эта картина изображает распятого Христа, вокруг которого чего только не происходит: тут и коммунисты, штурмующие деревню, и национал-социалисты, оскверняющие синагогу, и евреи, убегающие со своим скарбом, войны, революции, пожарища — словом, все, чем было наполнено трагическое столетие. «Белое распятие» и подобные ей картины («Желтое распятие», «Исход» и др.) до сих пор вызывают массу споров своей неординарностью.

Белое распятие. Марк Шагал. 1938

Чаще всего звучит вопрос: кем был Христос для Шагала? Почему время от времени в его картинах возникает сюжет распятия? Что это: дань христианской традиции или привычный для европейской культуры образ? Ответ нужно искать в Библии, причем именно в Ветхом Завете. Например, в книге пророка Исайи, где изображен страдающий Мессия: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни…» (Ис 53).

Да, для Шагала Христос — это не Богочеловек, а прежде всего страдающий праведник, которого гонят со всех сторон. Но невозможно не видеть здесь образ Того, Кто берет на себя грех мира, Кто разделяет с нами наши скорби, тем самым скрепляя мир и не давая ему окончательно погибнуть.

Нет, Шагал не стал христианином, но он был глубоким человеком, близким к Богу.

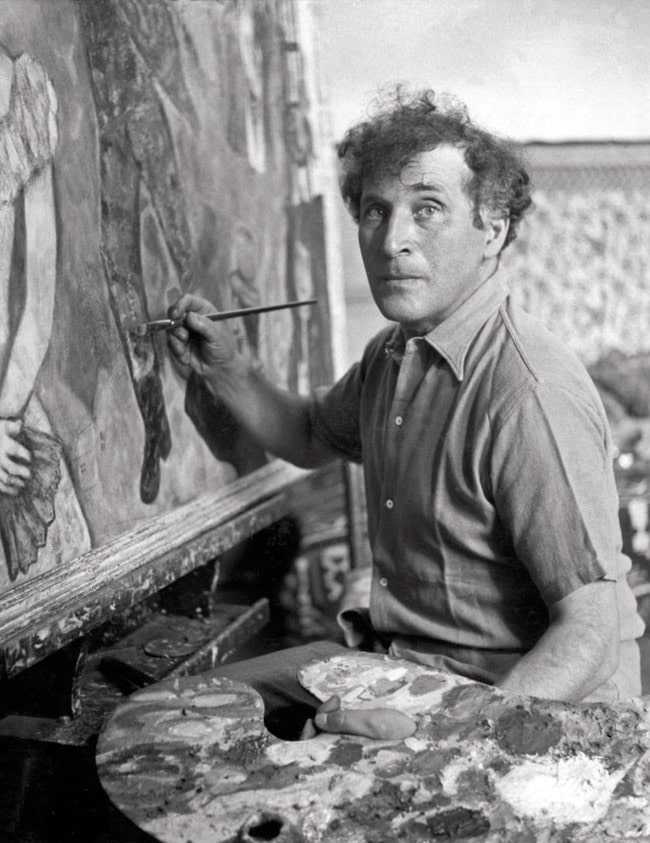

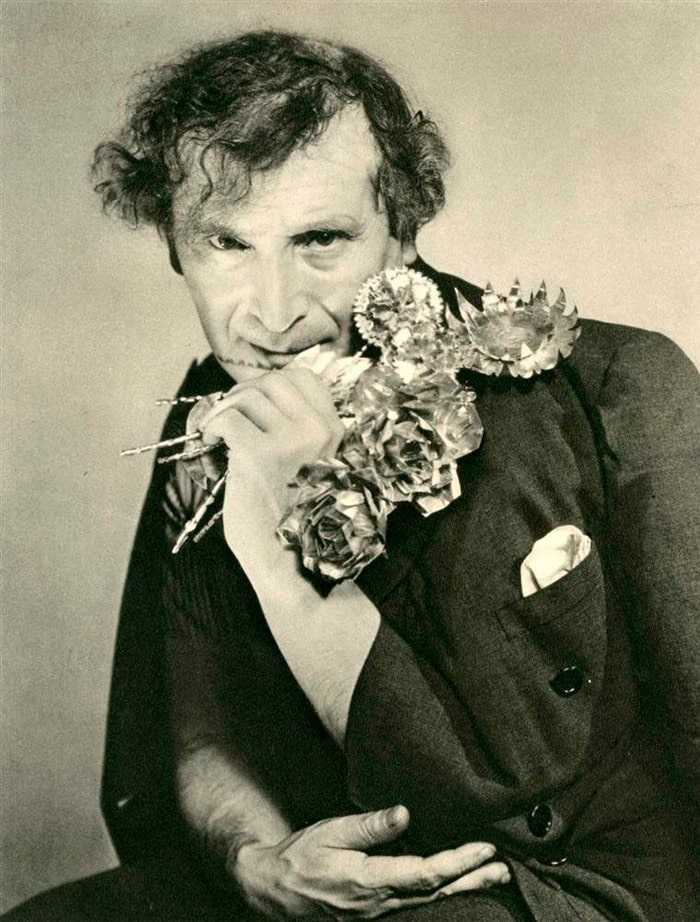

Художник у мольберта. Сен-Поль. Марк Шагал. 1979

Часто в своих картинах Шагал изображает себя с палитрой и мольбертом, как бы подчеркивая, что художник — свидетель и летописец, призванный запечатлеть этот мир во всем его многообразии. Но чтобы он ни изображал — творение мира Богом, царя Давида, пляшущего перед ковчегом, битву Иакова с Ангелом, кошку, сидящую на окне его парижской квартиры, влюбленных, пророка, обнимающего Тору — все это пронизано духом благоговения и благодарности Творцу за творение и за каждый миг жизни. Марк Шагал — библейский художник даже не потому, что часто обращался к сюжетам Священного Писания, а потому что сохранил его дух в своих произведениях — дух славословия и молитвы, дух созерцания и хвалы, дух притч и псалмов.

Марина Языкова

Любимые темы Шагала: летающие люди, люфтменч и бродячие артисты

Обратимся к самому узнаваемому образу Шагала: летающим людям. В этой части узнаем, зачем художник отправлял людей в полет и как использовал в своих работах еврейский фольклор.

Это часть интерактивных уроков, подготовленных образовательной платформой Level One в сотрудничестве

с крупнейшими российскими экспертами.

Еще 500 уроков по 15 направлениям, от истории

и архитектуры до здоровья и кулинарии на levelvan.ru/plus

посмотреть все уроки

Автор урока

Алина Аксёнова

Историк искусства, автор книг «Искусство ХХ века. Ключи к пониманию» и «История искусства

Просто о важном», более 9 лет проводила лекции и экскурсии в ГМИИ им. Пушкина.

Марк Шагал

1. Автопортрет с семью пальцами, 1913

2. Поэт, или половина четвертого, 1911–1912

Исследователь творчества Шагала Джонатан Уилсон говорил, что Шагал «писал свои картины на идише». В детстве художник учил идиш в школе, хорошо знал и понимал еврейский фольклор. Шагал легко превращает живую речь в визуальный язык картин.

Вот пара примеров

«Автопортрет с семью пальцами». На идише есть выражение «работать семью пальцами» — оно означает трудиться вдохновенно, быстро, с удовольствием. У Шагала на автопортрете действительно семь пальцев. Все вокруг показывает, что художник доволен и успешен: на нем пиджак, бабочка, цветок на лацкане, за окном Париж, в мечтах Витебск.

️ «Поэт, или половина четвертого». У героя картины голова в прямом смысле слова идет кругом. На идише говорят «мир переворачивается на голову и встает вверх ногами», когда вокруг царят хаос и суета. Так бывает от вдохновения, которое часто посещает поэтов по ночам.

Телеграм-канал

Level One

Вдохновляющие посты, новые запуски и подарки только для подписчиков

подписаться

Марк Шагал

1. Прогулка, 1918

2. Над городом, 1918

3. России, ослам и другим, 1912

Самый узнаваемый образ картин Шагала — летающие люди. Сам по себе полет символизирует счастье, стремление к чему-то возвышенному.

Кто летает у Шагала

️ Влюбленные. Рядом с любимым человеком не чувствуешь земли под ногами и поднимаешься на седьмое небо от счастья. В картинах «Прогулка» и «Над городом» возлюбленная героя тянет его за руку: она та сила, благодаря которой он парит в небе. Лиловый и голубой цвета у платьев на языке символизма означают счастье.

Мечтатели. На картине «России, ослам и другим» доярка рядом с коровой засмотрелась на небо — и земля ушла у нее из-под ног. Она висит в воздухе, витает в облаках, да еще и в прямом смысле слова потеряла голову. Но у Шагала этот образ не страшный, а поэтичный.

О деталях картины «Над городом»

Марк Шагал. Над городом, фрагмент, 1918

Марк Шагал. Над Витебском, 1914

На картинах Шагала часто можно увидеть странного бородатого человека в картузе, с клюкой и мешком за плечами. В картине «Над Витебском» он будто парит в воздухе.

Кто это

Перед нами люфтменч. В переводе с идиша люфтменч — человек воздуха. Это неприкаянный странник, у которого свои отношения с материальным миром. «Человек воздуха» не ходит по земле, а парит над ней.

Шагала привлекают такие образы. Ему близка тема внутренней свободы, оторванности от всего мирского. Изображая люфтменчей, он развивает ту же тему, что и с музыкантами и бродячими артистами. Возможно, и самого себя Шагал ощущал таким же «человеком воздуха» без дома.

Урок по Шагалу в самом разгаре. Мы уже достаточно узнали о темах и манере художника, чтобы проверить себя тренажером.

Предлагаем потренироваться отличать картины Марка Шагала от авангардных работ его современницы — Натальи Гончаровой.

Кажется, что работы Шагала очень узнаваемы, но получится ли у вас сразу пройти тренажер без единой ошибки?

Почему 7 пальцев?

Еврейское наследие Шагала ярко проявляется во многих его работах со ссылками на традиционные народные сказки, басни и верования. В «Автопортрете с семью пальцами» Шагал обращается к красочному идишскому народному выражению «Mit alle zibn finger» (со всеми семью пальцами), которое означает «делать что-то семью пальцами», т.е. так хорошо, насколько возможно.

Альтернативное определение семи пальцев на его руке может быть результатом того, что его датой рождения является седьмой день седьмого месяца 1887 года (07.07.1887). Кроме того, любимой цифрой художника всегда была цифра 7.

Таким образом, этот автопортрет несет в себе посыл художника о принадлежности к трем культурам: Марк Шагал был странствующим мечтателем с тремя душами: еврейской, французской и российской. Кроме того, Марк Шагал проявил на полотне любовь к цифре 7, не забыв упомянуть и еврейскую пословицу. Творчество Марка Шагала оказало влияние на огромное количество культур: из своего скромного родного города Витебск, он отправился созерцать величие Санкт-Петербурга, романтику Парижа, свободу Нью-Йорка. Во время войн, преследований нацистов и прочих трудностей он все-же нашел свой смысл — живопись.

Сюжет картины

В картине «Белое распятие» нет реальных сцен гонений или преследований. С помощью рисунков и символов Марк Шагал создаёт аллегорию прошедших трагических событий.

Образ распятого на кресте Иисуса — это символ всего еврейского народа, вынужденного терпеть смертные муки. Голову Христа венчает не знакомый терновый венец, а талес — предмет одежды иудеев, используемый во время молитвы. У ног Иисуса стоит зажженный семирожковый светильник менора, который также относится к древнейшим религиозным еврейским атрибутам.

Большое значение имеет белый луч, который идет сверху и будто бы рассекает картину на две части. Луч освещает Иисуса и олицетворяет собой уничтожение смерти и победу над ней. Глядя на спасителя кажется, будто он не умер, а просто спит. Художник мастерски передаёт ощущение спокойствия и надежды, которую ничто не способно уничтожить.

В нижней части картины изображены бесчинства молодых гитлеровцев — захват домов и евреев, сжигание синагоги. В верхней части фигуры из Ветхого Завета растерянно наблюдают за тем, как рушится привычный мир, как бегут несчастные люди, как рушатся их жилища и святыни. Праматерь Рахель, а также праотцы Исаак, Иаков и Авраам не скрывают слез при виде происходящих бесчинств.

В каждом персонаже «Белого распятия» глубокий смысл, а некоторые персонажи известны публике по другим картинам. Например, это странник в зелёной одежде с мешком на плече. Он воплощает собой пророка Илью или любого еврейского путешественника. Ещё одним символом является переполненная лодка, которая наводит на мысль о ковчеге Ноя. А это, в свою очередь, рождает ассоциации с надеждой на спасение от бесчинствующих нацистов. Впрочем, лодка изображена маленькой, а пассажиры изможденные, что в очередной раз дает зрителю понять, что надежда на спасение призрачная.

Также к символичным элементам можно отнести и красные коммунистические флаги. Становится ясно, что преследование еврейского народа велось не только в нацистской Германии, но и в других странах.

На груди старика в левом нижнем углу белая табличка. Изначально на ней было написано: «Я еврей». Впоследствии художник закрасил надпись, подобным образом он поступил и со свастикой на рукаве нациста, поджигающего синагогу.

В правой верхней части немецкий поджигатель забирает из ящика свиток Торы — рукописный свиток для еженедельного чтения в синагоге. Подсвечники и прочие ритуальные атрибуты выброшены на снег, стена синагоги охвачена пламенем. Пророк Моисей в зелёном одеянии как будто бы стремится «выбежать» за пределы картины.Мужчина в черных одеждах в левом углу в атмосфере жуткого погрома пытается сохранить священные свитки Торы.

В самом низу картины прямо на зрителя смотрит женщина с ребенком на руках. Обездоленная еврейка словно спрашивает — что теперь делать, куда идти и где спрятаться?

Очарованный Библией

Библия всегда служила для Марка Шагала не просто источником вдохновения, но Книгой книг, вмещающий весь мир, все сюжеты и истории, всю красоту и правду жизни.

Песнь Песней. Марк Шагал. 1958

Его творчество глубоко проникнуто библейской поэзией, даже когда он в молодости рисовал свою любимую жену Беллу или себя вместе с ней, летящим по небу, он мыслил это как отражение Песни песней, где любовь поднимает влюбленных под облака и наполняет счастьем.

Часто на его картинах и офортах мы видим древних библейских пророков, величественных и одновременно печальных в своей мудрости («Во многой мудрости много печали», — говорит Екклезиаст).

Покинув Витебск, Шагал навсегда унес этот мир с собой. В его пейзажах земля круглая и очень небольшая и уютная, а небо глубокое и бескрайнее. И среди местечка с маленькими покосившимися домиками, высится Эйфелева башня. Это и Витебск, и Париж одновременно. Это Божий мир. Пейзажи Шагала написаны словно с птичьего, а вернее с ангельского, полета. На многих картинах мы видим ангелов — летящих по небу или несущих Тору, венчающих влюбленных или преподносящих цветы — это мир, в котором небо и землю связывают небесные посланники Бога.

Влюбленные. Марк Шагал. 1929

Но нельзя сказать, что Марк Шагал жил в нереальном мире, где существуют только ангелы, святые и влюбленные. Он очень остро реагировал на события страшного ХХ века. Так, например, картина «Белое распятие» была написана Шагалом как отклик на трагедию так называемой Хрустальной ночи, когда в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года в Германии была устроена целая серия еврейских погромов.

Эта картина изображает распятого Христа, вокруг которого чего только не происходит: тут и коммунисты, штурмующие деревню, и национал-социалисты, оскверняющие синагогу, и евреи, убегающие со своим скарбом, войны, революции, пожарища — словом, все, чем было наполнено трагическое столетие. «Белое распятие» и подобные ей картины («Желтое распятие», «Исход» и др.) до сих пор вызывают массу споров своей неординарностью.

Белое распятие. Марк Шагал. 1938

Чаще всего звучит вопрос: кем был Христос для Шагала? Почему время от времени в его картинах возникает сюжет распятия? Что это: дань христианской традиции или привычный для европейской культуры образ? Ответ нужно искать в Библии, причем именно в Ветхом Завете. Например, в книге пророка Исайи, где изображен страдающий Мессия: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни…» (Ис 53).

Да, для Шагала Христос — это не Богочеловек, а прежде всего страдающий праведник, которого гонят со всех сторон. Но невозможно не видеть здесь образ Того, Кто берет на себя грех мира, Кто разделяет с нами наши скорби, тем самым скрепляя мир и не давая ему окончательно погибнуть.

Нет, Шагал не стал христианином, но он был глубоким человеком, близким к Богу.

Художник у мольберта. Сен-Поль. Марк Шагал. 1979

Часто в своих картинах Шагал изображает себя с палитрой и мольбертом, как бы подчеркивая, что художник — свидетель и летописец, призванный запечатлеть этот мир во всем его многообразии. Но чтобы он ни изображал — творение мира Богом, царя Давида, пляшущего перед ковчегом, битву Иакова с Ангелом, кошку, сидящую на окне его парижской квартиры, влюбленных, пророка, обнимающего Тору — все это пронизано духом благоговения и благодарности Творцу за творение и за каждый миг жизни. Марк Шагал — библейский художник даже не потому, что часто обращался к сюжетам Священного Писания, а потому что сохранил его дух в своих произведениях — дух славословия и молитвы, дух созерцания и хвалы, дух притч и псалмов.

Марина Языкова

Чем Марк Шагал отличается от всех авангардистов

Что такое авангард? Искусство, которое идет вперед, которое делает то, чего не было раньше. С этой точки зрения Шагал, конечно, авангардист. Каждый авангардист создает собственный мир и стиль. Мир Шагала — это мир любви, красоты и чуда. И этому подчинены и стиль, и манера художника. Это и отличает его от многих художников XX века, которые очень часто изображали трагедии, негативные стороны мира, не красоту, а уродство. И хотя у Шагала тоже есть негативные вещи и трагические образы, но все-таки основной мотив — это любовь и свобода, радость и красота.

Лично я не уверен, что теория — такое уж благо для искусства. Импрессионизм, кубизм — мне равно чужды.По-моему, искусство — это прежде всего состояние души.А душа свята у всех нас, ходящих по грешной земле.Душа свободна, у нее свой разум, своя логика.И только там нет фальши, где душа сама, стихийно, достигает той ступени, которую принято называть литературой, иррациональностью.

Я имею в виду не старый реализм, не символический романтизм, который принес мало нового, не мифологию, не фантасмагорию, а… а что же, Господи, что же?

Обрученные и Эйфелева башня, 1913 год

Холст, масло77 х 70 смНациональный музей Марка Шагала, Ницца, Франция

К тому же чаще всего художники авангарда были людьми неверующими, даже антиклерикальными, некоторые, правда, вдохновлялись религиозным искусством (Гончарова, Петров-Водкин, даже Малевич), но по-своему понятым. А у Шагала религия и авангард сочетаются.

Видимо, он много унаследовал от хасидского иудаизма

А хасиды большое внимание уделяют эмоциям, будь то искренняя радость или глубокое покаяние перед Богом. Молитва у них выражается не только в словах, но и в пении, и в танце

Это тоже передалось Шагалу и отразилось в характере его живописи.

Был праздник: Суккот или Симхас-Тора. Деда ищут, он пропал. Где, да где же он?

Оказывается, забрался на крышу, уселся на трубу и грыз морковку, наслаждаясь хорошей погодкой. Чудная картина.

Пусть кто хочет с восторгом и облегчением находит в невинных причудах моих родных ключ к моим картинам. Если мое искусство не играло никакой роли в жизни моих родных, то их жизнь и их поступки, напротив, сильно повлияли на мое искусство.

Праздник Кущей

(Суккот), 1916 год

Холст, гуашь33 x 41 смГалерея Розенгарт, Люцерн, Швейцария.

О художнике

А путь к карьере художника был у Шагала не самым легким. Еврейское происхождение и верования мастера имели определенные запреты на создание картин (Ветхий Завет запрещал идолопоклонство и был истолкован евреями как запрет на рисование картин). Шагал писал: «На наших стенах не висела ни одна картина. До 1906 года, за все годы, что я провел в Витебске, я никогда не видел ни одной картины».

В 1906 году, когда ему было 19 лет, Шагалу было разрешено брать уроки у портретиста в его родном городе Витебске, небольшой провинциальной общине с 60 000 жителей, более половины из которых — евреи. Шагал вспоминал: «Мой дядя был слишком напуган, чтобы поддержать меня. Что если я захочу изобразить его? Бог запрещает такие вещи. Это грех».

Став в итоге художником, Шагал не отвернулся от своего еврейского происхождения. Напротив, был горд им. Он сам однажды сказал об этом в письме в редакцию американского издания «Еврейская культура» в сентябре 1947 года: «Бессонными ночами думаю я иногда, что, может, я все же создал пару картин, которые могут мне дать право называться: «еврейский художник»… Еврей я всегда… Если бы я не был евреем, я не был бы художником».

Многие созданные Шагалом работы охватывают почти все художественные стили и направления. Творя как модернист, Марк Шагал также создавал полотна в кубическом стиле. Одна из его самых известных работ, в которой он экспериментирует с новым для него стилем, — «Автопортрет с семью пальцами». Это картина маслом является частью коллекции Шагала в музее Стеделийк в Амстердаме.

Шагал М.З.

Шагал Марк Захарович (1887, Витебск – 1985, Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция)

Живописец, график, художник театра, монументалист.

Родился в Витебске. Учился у Ю. М. Пэна в Витебске (1906), в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (1907–1908), в рисовальных классах С. М. Зайденберга (1908), в школе Е. Н. Званцевой у Л. С. Бакста и М. В. Добужинского (1909–1910) в Петербурге, в Академии «Ля Гран Шомьер» в Париже (1910). В 1912 поселился в «Улье искусства» («Ла Рюш») в Париже, вошел в круг будущих мастеров «Парижской школы». С 1909 писал лирико-фантастические картины, создав свой самобытный мир образов, сотканный из памяти поколений, старинных еврейских верований и обычаев.

Комиссар по делам искусств в Витебске (1918–1919), основал там музей и Свободную мастерскую живописи, где преподавал с К. С. Малевичем, М. В. Добужинским. Работал в Государственном еврейском Камерном театре Москвы (1919–1920). С 1922 жил в Берлине, с 1923 – в Париже. С 1941 по приглашению Музея современного искусства – в Нью-Йорке. С 1947 – снова во Франции. Автор жанровых композиций, портретов, натюрмортов, пейзажей, книжных иллюстраций. Исполнил ряд больших графических работ. Занимался скульптурой и декоративно-прикладным искусством.

Живопись

Весной 1911 г. Марк Шагал на полученную от Максима Винавера стипендию отправился в Париж, где продолжил обучение. Здесь он познакомился со многими живописцами и поэтами.

К тому моменту биографии Шагал уже написал такие картины, как «Покойник», «Портрет моей невесты в черных перчатках» и «Семья». Уже тогда у парня начал вырабатываться характерный для него стиль.

Во Франции Марк создал ряд полотен, включая «России, ослам и другим», «Автопортрет с семью пальцами», «Голгофа», «Понюшка табаку», «Молящийся еврей», которые сделали его одним из передовых художественных представителей еврейской культуры.

Осенью 1913 г. работы Шагала были выставлены в Берлине, откуда он возвратился в Россию. Он планировал вернуться в Европу, но по причине начала Первой мировой войны (1914-1918), его планам было не суждено сбыться.

В разгар войны Марк написал цикл картин из 70 полотен: портреты, пейзажи, жанровые сцены. Когда к власти пришли большевики, его определили уполномоченным комиссаром по делам искусств Витебской губернии. Вскоре он открыл Витебское художественное училище.

В последующие годы биографии Шагал побывал в разных европейских странах, где представлял свои работы на выставках. Интересен факт, что во время пребывания в Германии, он освоил ряд печатных техник – офорту, сухую иглу и ксилографию.

В 1927 г. Марком была создана серия гуашей «Цирк Воллара», с безумными клоунами и акробатами. По распоряжению нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса в 1933 г. картины художника были публично сожжены.

В 1941 г. руководство Музея современного искусства в Нью-Йорке пригласило Шагала в США, куда он впоследствии переехал вместе с семьей. Во Францию он вернулся уже после окончания войны. Стоит отметить, что он имел французский паспорт еще в 1937 г.

Когда Марку было 73 года он стал лауреатом премии Эразма. В это время он увлекся мозаикой, оформлением витражей, лепкой и керамикой. В 60-х годах он участвовал в создании мозаики для здания парламента в Иерусалиме.

В результате, Шагалу начали поступать крупные заказы на оформление католических и лютеранских церквей, а также синагог в самых разных государствах. Тогда же он представил множество гравюр к различным книгам.

В 1973 г. по приглашению Минкультуры СССР мастер побывал в Ленинграде и Москве. Специально для него устроили выставку в Третьяковской галерее, которой он подарил несколько своих полотен. Через 4 года он удостоился наивысшей награды Франции – Большого креста Почетного легиона.

В период биографии 1977-1978 гг. была организована выставка картин Марка Шагала в Лувре. Примечательно, что вопреки всем правилам в Лувре были представлены картины еще живущего автора.

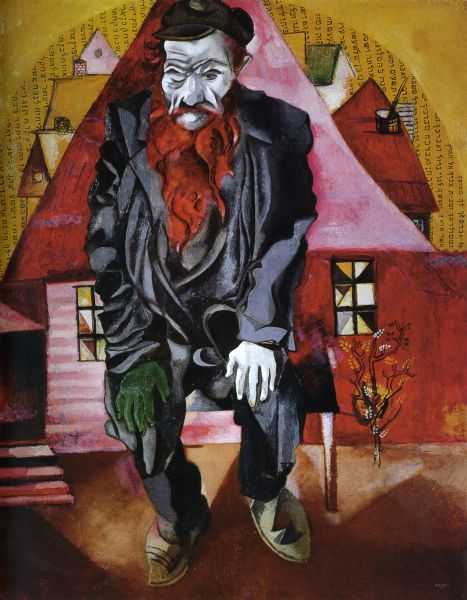

Красный еврей. 1915

Шагал М.З.Картон, масло100 х 80,5

Русский музей

Пост. в 1926 г. из МХК

Аннотация

После возвращения в Витебск из Парижа, в 1914–1915 годах, Шагал пишет серию картин, которую затем экспонирует в Петербурге. В каталоге выставки значатся такие работы, как „Еврей зеленый“, „Еврей с мешком“, „Еврей со скрипкой“. „Красный еврей“ (на выставке это произведение фигурировало, очевидно, под названием „Еврей с буквами“) может быть, безусловно, причислен к наиболее драматическим полотнам этого цикла. И колористическая тональность, заявленная в позднейшем названии картины, играет в этом не последнюю роль. Именно цвет преображает тип нищего старика-еврея в образ поистине трагический и наделяет его эпической силой.

Биография автора

Шагал Марк Захарович (1887, Витебск – 1985, Сен-Поль-де-Ванс, Прованс, Франция)

Живописец, график, художник театра, монументалист.

Родился в Витебске. Учился у Ю. М. Пэна в Витебске (1906), в Рисовальной школе Общества поощрения художеств (1907–1908), в рисовальных классах С. М. Зайденберга (1908), в школе Е. Н. Званцевой у Л. С. Бакста и М. В. Добужинского (1909–1910) в Петербурге, в Академии «Ля Гран Шомьер» в Париже (1910). В 1912 поселился в «Улье искусства» («Ла Рюш») в Париже, вошел в круг будущих мастеров «Парижской школы». С 1909 писал лирико-фантастические картины, создав свой самобытный мир образов, сотканный из памяти поколений, старинных еврейских верований и обычаев.

Комиссар по делам искусств в Витебске (1918–1919), основал там музей и Свободную мастерскую живописи, где преподавал с К. С. Малевичем, М. В. Добужинским. Работал в Государственном еврейском Камерном театре Москвы (1919–1920). С 1922 жил в Берлине, с 1923 – в Париже. С 1941 по приглашению Музея современного искусства – в Нью-Йорке. С 1947 – снова во Франции. Автор жанровых композиций, портретов, натюрмортов, пейзажей, книжных иллюстраций. Исполнил ряд больших графических работ. Занимался скульптурой и декоративно-прикладным искусством.