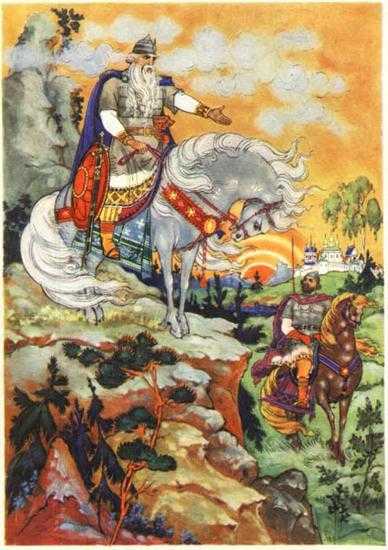

Рериковский «Богатырский фриз»

В Государственном Русском музее Санкт-Петербурга висит картина «Илья Муромец» Николая Рериха. Создана она была в 1910 году и является частью сюиты «Богатырский фриз». Это живописное панно, украшающее столовую в знаменитом доме Баженова в Петербурге. Сейчас в здании находится библиотека имени Чехова. А панели из панно перешли в собственность музея. Русский фольклор, в частности были, живо интересовали художника, будоражили воображение, служили источником творческого вдохновения. Особенно важными, значительными представлялись Рериху фигуры народных защитников-богатырей – Ильи Муромца и Микулы Селяниновича. Они, легендарный Садко и другие герои народных эпосов и были запечатлены в композициях «фриза». Безымянный витязь и Баян, словно сошедшие со страниц «Слова о полку Игореве», Вольга и Соловей-разбойник возвращают зрителя к «делам давно минувших дней». Монументальная работа является высшим всплеском увлечения Рериха древними былинами.

РУССКАЯ СЮИТА

Выставка условно разделена на два раздела — славянский и гималайский. Открывают экспозицию масштабные декоративные панно из серии «Богатырский фриз» (1910), которые художник создал по заказу предпринимателя Филадельфа Бажанова. «Фриз» состоял из 18 панно и вместе с майоликовым камином «Вольга Святославович и Микула Селянинович» работы Михаила Врубеля украшал дом Бажанова на улице Марата в Санкт-Петербурге.

В 1903–1904 годах Рерих со своей женой отправился в путешествие по 40 русским городам изучать памятники русской истории, иконопись и знакомиться с историческим и культурным наследием.

В результате этого путешествия художник создал серию картин в архитектурном жанре. На выставке в Русском музее из этой серии представлены работы «Успенская Пароменская церковь в Пскове» и «Воскресенский монастырь в Угличе».

Свои переживания за судьбу страны Николай Рерих изложил в полотне «Зловещие» (1901). Работа отражала переживания художника, она — словно предчувствие скорых непростых времен, революций, войн. А в картине в красных тонах «Тени» (1916), где изображено пожарище, художник передает настроение первой мировой войны и страх за разрушение культурных ценностей.

В 1909 году Сергей Дягилев, однокурсник Рериха по Высшему художественному училищу, пригласил художника поработать в театральной антрепризе «Русские сезоны» в Париже. В результате сотрудничества были созданы эскизы к костюмам и декорации к операм «Весна священная» Игоря Стравинского и «Снегурочка» Николая Римского-Корсакова. Для оперы «Князь Игорь» Александра Бородина художник подготовил декорации «Половецкий стан», элементы которых также представлены на выставке в Русском музее.

Николай Рерих верил в высшие силы, которые руководят всем на земле. Этой вере посвящена картина «Небесный бой (1912), которая изначально была этюдом декорации к опере «Валькирия» Рихарда Вагнера, где вместо облаков на картине должны были биться валькирии.

ГИМАЛАЙСКАЯ СЮИТА

Вторая часть выставки посвящена экспедициям художника в Тибет, Индию и поздним работам мастера. Всю жизнь Рерих стремился на Восток, мечтал попасть на Алтай, в Монголию, Китай, Индию и на Тибет. Он хотел отправиться в экспедицию, чтобы найти доказательства миграции народов Востока на территорию Руси, и верил, что «искусство объединит человечество» в единую культуру.

В 1923 году Рерих вместе с семьей отправляется в большую экспедицию в Центральную Азию, которая продлится пять лет. Позднее в своем дневнике он напишет: «Гималаи! Сколько к ним устремлений. Как широка и прекрасна горная страна, Крыша мира. От Памира через весь Тибет, от Кунь-Луня до индийских равнин — неизмеримо в красоте многообразной».

В 1930–1940 годы Рерих пишет в основном картины с изображением вершин Гималаев, горных ледников Нанда-Деви, скал, снегов, поселений в Тибете.

Даже картина «Единоборство Мстислава с Редедей» (1943), написанная во время Второй Мировой войны и посвященная борьбе русского народа со злом, представлена как восточная сказка, хотя сюжет взят из «Повести временных лет».

В своих путешествиях Рерих пытался найти идеальную страну, где люди любят друг друга и нет насилия. Его привлекала идея Шамбалы — мифической страны в Тибете, которую нельзя увидеть глазами, но можно почувствовать сердцем, если ты честный человек

В своем творчестве он превозносил древние культуры и важность наследия. Картины стали проводником его философии, которая и сегодня привлекает множество последователей

Картины Рериха всегда можно увидеть в Русском музее. На выставке «Николай Рерих. В поисках Шамбалы» картина «Зловещие» будет впервые представлена в оригинальной авторской раме.

Авторы: Дарья Чертоляс.

Творчество Николая Рериха

В 1897 году Николай оканчивает Академию художеств, представив на диплом картину «Гонец», которую потом купит Третьяков для своей галереи. В 1890-е годы Рерих пишет много картин, среди которых: «Сходятся старцы», «Плач Ярославны», «Начало Руси. Славяне» и многие другие, написанные в историческом жанре живописи.

Картины Рериха явно выделяются на фоне его коллег-художников, они наполнены особым смыслом и красками. К 24 годам Николай стал помощником директора музея и помощником редактора журнала одновременно.

В Императорском Обществе поощрения художников талантливый художник продвигается по службе, в результате чего дослужившись до титулярного советника, получает право принять личное дворянство. Несмотря на полученное дворянство, Рерих продолжает рисовать быт славян, изучать историю и заниматься археологией.

Николай Константинович Рерих «Гонец», 1897 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Продвигается он и по службе, получает весомую должность и становится известным и уважаемым человеком. Его творчество высоко оценивают критики-современники. И всего этого он достиг к тридцати годам.

1902 и 1904 года ознаменовались для четы Рерихов появлением сыновей Юрий и Святослав. Николай Константинович много путешествовал по России и до женитьбы, а после неё уже вместе с женой совершил большое путешествие по России, особенно, по историческим местам. Они изучают корни русской культуры, архитектуру, делают фотографии, а Николай создает целую серию картин.

Рерих был удивительно талантливым человеком, сотрудничал с архитекторами, например, известным Щусевым, создавал театральные декорации, работал в журнале. Он создавал оформления для “Русских сезонов” Дягилева, проходивших в Париже.

Николай Константинович Рерих «Заморские гости», 1901 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

С 1905 года Николай Константинович начинает работать в живописи на восточную тематику. Появляются такие работы как: «Девассари Абунту», «Границы царства», «Лакшми-победительница», «Индийский путь», «Заповедь Гайатри» и другие.

Семья Рерихов изучает культуру Древнего Востока и Древних славян, находя в них много общего. Николай Константинович изучает труды восточных мыслителей, знакомится с творчеством индийских литераторов, самым известным из которых был Рабиндранат Тагор. Рерих планирует экспедицию в Индию и открытие музея индийской культуры в столице.

Предчувствую военные настроения в мире, накануне Первой Мировой войны художник пишет картины, призывающие к миру. В это время Николай Константинович призывает к охране и сохранению исторического и культурного наследия человечества, что выльется затем в Пакт о защите культурных ценностей.

Рерих «Сан-Джиминьяно», 1906 годМестонахождение: Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Будучи серьезно болен воспалением легких в 1916 году, художник вынужден выехать в Финляндию для восстановления после болезни, которая на тот момент являлась частью Российской Империи.

В 1917 году, когда произошла революция, Финляндия стала независимым государством и семья Рерихов оказалась за границей сама того не желая. Пребывание за границей оказалось для талантливого Николая Константиновича плодотворным временем, его картины выставляли на выставках в Финляндии, Швеции, Дании, он пишет повести, пьесы, статьи, создает новую серию картин, посвященных Карелии.

Святослав Рерих «Профессор Николай Рерих», 1937 годМестонахождение: Государственный музей искусства народов Востока, Москва, Россия

В Финляндии его избирают членом Художественного общества, а в Швеции награждают королевским орденом «Полярной Звезды» 2-й степени. Также Рерих ездит в бывшую и переименованную столицу Петроград, занимаясь защитой культурного наследия России, участвует в кампании против большевиков.

В Скандинавии Рерихов не покидает желание о поездке в Индию. Младший сын Святослав вспоминает:

Рерихи предполагают, что индийская и древнерусская культуры имеют один корень, это они и хотят исследовать в стране специй.

Николай Константинович Рерих «Матерь Мира»,1924 годМестонахождение: Музей Николая Рериха, Нью-Йорк, США

Рерих Николай Константинович

09.10.1874 — 13.12.1947

Николай Константинович Рерих известен не только как удивительный живописец, но и как художник-сценограф, путешественник, археолог, писатель и философ. Творческое наследие его огромно – более семи тысяч картин, рассеянных по всему свету, многочисленные литературные произведения – книги, очерки, статьи, дневники.

Художник родился 9 октября 1874 года в Петербурге в семье известного нотариуса Константина Федоровича Рериха. После окончания гимназии, Николай Рерих поступил на юридический факультет Петербургского университета и в Императорскую Академию художеств, где занимался в студии знаменитого художника А.И. Куинджи. Еще в студенчестве художник стал членом Русского археологического общества и участвовал в многочисленных раскопках на территории Псковской, Новгородской, Тверской и других губерниях.

Его любовь к Родине выражалась в глубоком интересе к русской культуре и истории. Николай Рерих много работал в историческом жанре – дипломная картина «Гонец», полотна «Вечер богатырства Киевского», «Утро богатырства Киевского», «Идолы». Уже в ранних работах художника виден его своеобразный стиль – лаконизм и ясность композиции, чистота цвета, глубокое знание исторического материала.

Николай Рерих оформлял также театральные постановки. Во время знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже в оформлении Николая Рериха проходили «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина, «Псковитянка» Римского-Корсакова, балет «Весна священная» на музыку Стравинского.

С 1906 по 1918 годы Николай Рерих был директором Школы Императорского общества поощрения художеств, при школе действовал ряд мастерских: рукодельная и ткацкая, иконописная, керамики и живописи по фарфору, чеканки и другие.

В мае 1917 года из-за болезни легких Рерих с семьей переехал в Финляндию, на побережье Ладожского озера, однако после революционных событий Николай Рерих оказался отрезанным от Родины. В 1920 году к художнику пришло предложение от директора Чикагского института искусств организовать турне по городам США, а в 1923 году сбылась заветная мечта художника – посетить Индию, и в 1923–1928 годах Н.К. Рерих предпринял беспрецедентную научно-художественную экспедицию через Гималаи, Тибет, Алтай и Монголию, а в 1934–1935 годах – по Маньчжурии и Китаю.

Знакомство с философской мыслью Востока нашло свое отражение в творчестве Рериха, и тема Индии все чаще стала звучать на его полотнах и литературных произведениях, вытесняя красочные образы языческой и раннехристианской Руси. По окончании экспедиции в июле 1928 года Николай Рерих основал Гималайский Институт научных исследований «Урусвати», что в переводе с санскрита означает «Свет Утренней звезды». Там же, в долине Кулу, в Западных Гималаях, Николай Константинович и его семья нашли свой дом, где и прошел последний период жизни художника.

Святогор в эпосе

И. Я. Билибин. Илья Муромец и жена Святогора. 1912—1916 Согласно былинному эпосу, тяжести Святогора не выносит мать — Сыра Земля, но сам он не может превозмочь «тяги земной», заключённой в суме: пытаясь поднять суму, он уходит ногами в землю. В другой былине Илья Муромец и Святогор примеряют каменный гроб, встреченный ими на пути, тот оказывается впору Святогору, который не может снять крышки. Перед смертью Святогор с дыханием передаёт Илье часть своей силы.

Святогор в эпосе является огромным великаном, «выше леса стоячего, ниже облака ходячего». Он не ездит на святую Русь, а живёт на высоких Святых горах; при его поездке Мать — Сыра Земля потрясается, леса колышутся и реки выливаются из берегов. Святогор является русским древнейшим богатырём, дохристианским, божественным и могучим.

Характерно, что отец Святогора «тёмный», то есть слепой — признак существа иного мира (ср. Вий).

Однажды, чувствуя в себе исполинские силы, он похвалился, что если бы было кольцо в небе, а другое в земле, то он перевернул бы небо и землю. Это услышал Микула Селянинович и бросил на землю суму, в которой была заключена «вся тягость земная». Святогор тщетно пытается сдвинуть суму, сидя на коне, а затем, сойдя с коня и взявшись за суму обеими руками, погрязает в землю по колени и здесь, не одолев «тяги земной», заключавшейся в суме, кончает свою жизнь. В другой версии былины Святогор не умирает, а Микула открывает ему секрет сумы.

По другому рассказу, Илья Муромец в пути, под дубом, в чистом поле, находит богатырскую постель длиной 10 саженей, шириной 6 саженей. Он засыпает на ней на три дня. На третий день с северной стороны послышался шум; конь разбудил Илью и посоветовал спрятаться на дубу. Явился Святогор, на коне, держа на плечах хрустальный ларец, в котором находилась его жена-красавица. Пока Святогор спал, жена его соблазняет на любовь Илью и затем сажает его в карман мужа. В дальнейшем пути конь говорит Святогору, что ему тяжело: до сих пор он возил богатыря с женой, теперь везёт двух богатырей. Святогор находит Илью и, расспросив, как он попал туда, убивает неверную жену, а с Ильёй вступает в братство. На пути у Северной горы богатыри встречают гроб с надписью: «Кому суждено в гробу лежать, тот в него и ляжет». Гроб оказался велик для Ильи, а за Святогором захлопнулась крышка, и тщетно он пытался выйти оттуда. Передав часть своей силы и свой меч Илье, он велит рубить крышку гроба, но с каждым ударом гроб покрывается железным обручем.

Третий эпизод — женитьба Святогора; он спрашивает у Микулы, как бы узнать судьбу. Микула посылает его к Северным (Сиверским) горам, к вещему кузнецу. На вопрос Святогора о будущем тот предсказал ему женитьбу на невесте, живущей в приморском царстве 30 лет на гноище. Святогор поехал туда и, найдя больную Плёнку Поморскую[источник не указан 1748 дней

] на гноище, положил около неё 500 рублей, ударил её в грудь мечом и уехал. Девушка пробудилась; кора, покрывавшая её, сошла; она превратилась в красавицу, и богатырь, услыхав о её красоте, приехал и женился на ней. После свадьбы Святогор увидел на её груди шрам, узнал, в чём дело, и понял, что от судьбы не уйдёшь.

Картина Николая Рериха Илья Муромец и другие шедевры

Николай Рерих – человек удивительный. Художник и писатель, философ и общественный деятель, исследователь и ученый, он стоит у истоков не только целого религиозно философского учения, но и особых эзотерических взглядов на мировое пространство и культуру будущего. Понятие «эра Водолея» тоже связано именно с гениальной личностью Рериха.

Мистический художник

Живопись – один из главных инструментов познания мира и отражения этого познания в материальных формах. Каждая картина Николая Рериха – самобытный взгляд в прошлое и современность, попытка осмыслить исторические и этические моменты бытия.

Исконная русская культура, связи Востока и славянства – вот сфера интересов художника. Изучению Древней Руси, ее традиций, самобытности и высокой духовности он посвятил много лет. Поэзией старины овеяна картина Николая Рериха «Гонец» («Восстал род на род»). Она относится к циклу «Славяне и варяги».

Вообще, цикличность – характерная примета творчества живописца.

Рериковский «Богатырский фриз»

В Государственном Русском музее Санкт Петербурга висит картина «Илья Муромец» Николая Рериха. Создана она была в 1910 году и является частью сюиты «Богатырский фриз». Это живописное панно, украшающее столовую в знаменитом доме Баженова в Петербурге. Сейчас в здании находится библиотека имени Чехова.

А панели из панно перешли в собственность музея. Русский фольклор, в частности были, живо интересовали художника, будоражили воображение, служили источником творческого вдохновения. Особенно важными, значительными представлялись Рериху фигуры народных защитников богатырей – Ильи Муромца и Микулы Селяниновича.

Они, легендарный Садко и другие герои народных эпосов и были запечатлены в композициях «фриза». Безымянный витязь и Баян, словно сошедшие со страниц «Слова о полку Игореве», Вольга и Соловей разбойник возвращают зрителя к «делам давно минувших дней».

Монументальная работа является высшим всплеском увлечения Рериха древними былинами.

Образ Ильи

Но вернемся к одному из главных героев фриза – могучему и славному Илье Муромцу. Как и в народных эпосах, он олицетворяет здесь защитника отчего края и народа, его воинскую доблесть и исконный патриотизм. А потому богатырь изображен в теснейшей связи со своей землей.

Потому за фигурой Ильи синеют, куда ни глянь, реки и озера, высятся холмы и леса, видятся белокаменные города со златоглавыми церквями. Словно находясь в дозоре, вскинул богатырь свой лук, натянул тетиву и зорко вглядывается в окрестности. Заметит подозрительное что то – и птицей устремится его стрела прямо во вражеское сердце.

Возвышается Илья Муромец над всеми русскими пределами, будучи непоколебимым заслоном на пути всего, что может принести боль и страдания Родине.

Любимый сюжет

Да, у каждой творческой личности они есть – любимая тема, сокровенный сюжет – наиболее близкие и дорогие, отвечающие самым глубоким движениям сердца и ума, самым тонким настроениям души. Картина Николая Рериха «Заморские гости» яркий тому пример.

Здесь есть большинство деталей и мотивов, переходящих из полотна в полотно. Это и вечные странники корабли, и традиционный холмистый пейзаж, и живая водная стихия.

И даже красочный колорит тоже традиционен: голубые и зеленые оттенки, мягкие, спокойные тона, столь характерные для северо русских пейзажей. Находится картина в Уфе, в Башкирском Государственном музее им. Нестерова.

Илья Муромец

Из сюиты «Богатырский фриз»

Пост. в 1964 из Библиотеки им. А. П. Чехова, Ленинград

Илья Муромец— персонаж былин, богатырь, воплощающий идеал героя-воина.

Николай Рерих. В поисках Шамбалы. Каталог выставки в Малаге. 2019. С. 47.

Сюита «Богатырский фриз»

В 1909-1910 годах Рерих исполнил серию панно «Богатырский фриз» для особняка видного промышленника и почетного гражданина Петербурга Ф. Г. Бажанова. Дом был построен по проекту архитектора П. Р. Алешина в 1907-1908 годах в стиле модерн. Каждый его интерьер отличался неповторимым оформлением, но тема героической Древней Руси была доминирующей. Гостиную украшал майоликовый камин «Вольга и Микула», исполненный по эскизу М. А. Врубеля, а панно Рериха размещались в столовой. Серия состояла из восьми сюжетных («Садко», «Витязь», «Баян», «Илья Муромец», «Микула Селянинович», «Город», «Вольга Святославович», «Соловей-разбойник») и одиннадцати декоративных композиций. Создание монументального «Богатырского фриза» стало в творчестве художника кульминацией его обращения к теме былин.

В советское время в доме Бажанова (ул. Марата, 72) находилась библиотека им. А.П.Чехова. В годы Великой Отечественной войны в условиях блокады панно были повреждены. Весь фриз покрылся толстым слоем копоти. Особенно пострадало панно «Вольга». Кроме сильного загрязнения, на нем оказался также утраченным правый нижний угол холста размером 52 X 36 см. В 1964 году «Богатырский фриз» был передан в Государственный Русский музей. Большую работу по его восстановлению провел старший художник-реставратор К. В. Бернякович. Он очистил холсты от поверхностного загрязнения, заделал прорывы и многочисленные проколы, укрепил участки осыпей красочного слоя и тонировал их. Полотна после реставрации впервые экспонировались в музее на юбилейной выставке художника осенью 1974 года. В.П.КНЯЗЕВА. Богатырский фриз // «Н.К.Рерих. Жизнь и творчество». Сборник статей М., «Изобразительное искусство», 1978.

Рерих Николай Константинович

Живописец, художник театра, автор мозаик, археолог, философ, историк культуры, общественный деятель.

Академик Императорской Академии художеств (с 1909). Член Югославской Академии наук и искусств в Загребе, пожизненный член Общества восточного искусства в Калькутте.

Родился в Петербурге. В 1898 окончил Петербургский университет, одновременно учился в Высшем художественном училище при Академии художеств у А. И. Куинджи (1893-1897), в студии Ф. Кормона в Париже (1900-1901). В 1903-1904 совершил длительное путешествие по древним русским городам. Член обществ «Союз русских художников» и «Мир искусства» (1910-1915). Директор Рисовальной школы Общества поощрения художеств (1906-1916). Работал в театрах Петербурга, Москвы, Чикаго, выполнял заказы для антрепризы С. П. Дягилева (с 1907). С 1918 жил за рубежом, преимущественно в США и Индии.

В 1919 посетил Лондон, где встречался с Р. Тагором. В 1920-1922 вел художественно-просветительскую работу в США. В 1925 предпринял беспримерную экспедицию по маршруту Индия — Гималаи — Тибет — Китай — Алтай — Монголия — Индия. Из этой поездки он привез около 500 картин и этюдов. В 1926-1927 приезжал в СССР, где преподнес в дар правительству многие свои произведения. В 1920-е вместе с женой, Е. И. Рерих, работал над текстами главного своего труда — «Учение Живой этики». Инициатор Международного пакта об охране культурных ценностей человечества («Пакт Рериха»). В 1942-1944 — почетный президент Американо-русской культурной ассоциации.

Святогор: богатырь огромного роста и невероятной силы

Былинный эпос многие считают выдумкой, сравнивая его со сказками. Однако былина, то есть быль, существенно отличается от народной фантазии. Конечно, описанные в сказаниях события намного преувеличены. Но ученые находят подтверждения тому, что они имели место в настоящей жизни. К примеру, в пещерах Киевской Лавры покоится рака с нетленными мощами Ильи Муромца, жившего во времена правления князя Владимира Красное Солнышко. В то же время жил и Святогор — богатырь, который неоднократно встречался с победителем Соловья-разбойника.

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович – это самая известная тройка древнерусских былинных витязей, прототипами которых, кстати, являлись настоящие люди. Но сказания повествуют еще об одном человеке, не менее почитаемом. Это — богатырь Святогор, биография которого известна, в основном, из былин. Каким он был – доподлинно неизвестно. Ведь во времена, когда жил Святогор-богатырь, не существовало ни фотоаппаратов, ни телевидения. Согласно же преданиям, был он настоящим великаном: в карман к себе легко мог положить другого витязя, да еще с конем! Также он возил с собой ларец с женой-красавицей. Былины повествуют, как герой нашего рассказа встретился с Муромцем, как они стали побратимами, как Святогор женился (мораль такова: от судьбы не уйдешь) и как наказал неверную супругу.

Согласно былинам, жил герой на высоких Святых горах (отсюда и его прозвище), а в города и веси Руси не наведывался. Почему? Русский богатырь Святогор был выше леса, голова достигала облаков, Когда он собирался в путь-дорогу, то мир сотрясался, реки выливались из берегов, леса колыхались. С трудом его держала Мать Сыра Земля. Поэтому, наверное, он так редко покидал свой дом и ходил в народ. Сила его была очень велика, да еще и прибывала изо дня в день. Но это и было его проклятием, его мучением: не существовало другого такого витязя, который мог бы сравниться силой с богатырем. Поэтому он не знал, куда ее девать, и в конце концов она его убила. Однозначно можно сказать, что Святогор – существо сверхъестественное, посему заранее обречено на гибель. Тому подтверждение – найденный ним гроб в чистом поле, который принял тело героя и остановил его мытарства.

Согласно одной из версий, Святогор-богатырь – это потомок лемурийцев, великанов, которые раньше населяли нашу планету. Возможно, последний из своего рода, поэтому и держался в стороне от человеческой расы, при этом относясь к ней весьма дружелюбно, хотя и не понимал её. Впрочем, такое суждение остается всего лишь гипотезой — без подтверждения и опровержения.

Но некоторые исследователи считают, что нашли последний приют героя. К периоду войны между жителями Руси и печенегами относится и боярский курган Гульбище близ Чернигова. Похороненный в нем человек (Святогор-богатырь?), хоть и не относился к княжескому роду, все же был очень знатным и важным, о чем свидетельствуют предметы в захоронении. Оружие и вещи усопшего имеют внушительные размеры. Быть может, здесь и покоится исторический прототип славного былинного витязя? Стоит отметить, что месторасположение кургана также наталкивает на мысль о правдивости былин. Гульбище находится на Болдиных горах, неподалеку от Святой рощи. Не эти ли скалы служили домом для Святогора?

Как бы там ни было, можно предположить, что человек огромного роста и великой силы, так ярко описанный в славянском эпосе, действительно ходил по русской земле и творил добро.

Последние статьи

-

10 знаменитых рэперов , которые сумели сколотить состояние и стали миллионерами сегодня, 21:41 -

Какие тайны хранит отель «Стэнли», где Стивен Кинг черпал вдохновение для написания книги «Сияние» сегодня, 19:11 -

+1 Почему нельзя свистеть в доме, наступать на порог и др старинные суеверия, в которые и сегодня многие искренне верят сегодня, 17:07 -

+1 6 городов мира с самой необычной планировкой, в которой заложен скрытый смысл сегодня, 17:03 -

+1 Часто ли падающие метеориты попадают в людей и чем это чревато сегодня, 15:30 -

+1 Любимая дача Сталина в Абхазии: как ее строили и что там происходит в наши дни сегодня, 14:10 -

+1 Как читинский уголовник стал Героем Советского Союза, или Одно знакомство, изменившее ход жизни сегодня, 12:44 -

Как культовая бритоголовая ирландская певица обратилась в ислам: Погасшее пламя Шинейд О’Коннор сегодня, 10:26 -

Ивару Калныньшу – 75: Чем сейчас занимается актёр, прервавший все связи с Россией сегодня, 09:21 -

+1 Как императрица Екатерина Великая внуков воспитывала, и какие принципы её системы пригодятся в наши дни 31.07.2023, 23:33

Все статьи