Войти на сайт

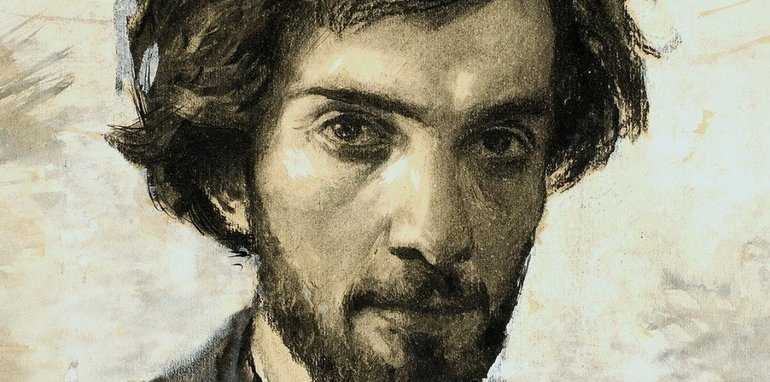

Именно с этой картины началось признание Левитана как художника, несмотря на печальные обстоятельства написания.

Осенний день. Сокольники. Исаак Ильич Левитан, 1879

В тот 1879-й год, когда написан «Осенний день. Сокольники», в Москве запретили жить евреям. Гонения связывали с покушением народовольца Соловьёва на Александра II, и царская администрация особо усердствовала с выселением «неблагонадёжных». Студент Московского училища живописи, ваяния и зодчества Исаак Левитан вместе с братом Авелем и сестрой Терезой был вынужден покинуть Москву и поселиться в подмосковной дачной местности Салтыковка, а позже перебраться в находящееся за чертой города Останкино.

С утра неприкаянный Левитан уходил бродить в Сокольнический парк. Прислушивался к шуму ветра, гнущему деревья на одну сторону, всматривался, стараясь уловить, как с похолоданием меняются краски. Еще 300-400 лет назад на месте парка был густой и дремучий лес, тянувшийся далеко на север. В шестнадцатом веке тут любил охотиться Иван Грозный, в семнадцатом – фанатичный любитель псовой и соколиной (отсюда – название Сокольники) охоты Алексей Михайлович, родитель Петра I. Левитан и сам был страстным охотником, мог пропадать в лесах по нескольку дней, питаясь одними ягодами. Однажды друзья даже обращались в полицию: Левитан исчез! А он явился спустя три с половиной дня – еще более исхудавший, с ввалившимися щеками и единственной застреленной уткой. Наедине с природой Левитан, мучительно ранимый, нежный и нервный, с трудом, но всё-таки находил душевное равновесие. Но в те осенние дни 1879 года он брал с собой не ружьё, а этюдник: близилась отчётная ученическая выставка, а Левитану всё еще нечего было показать.

Осенние листья. Этюд для картины «Осенний день. Сокольники». Исаак Ильич Левитан, 1879

Высокое небо с обрывками туч в Сокольниках не грозило ненастьем, но и не обещало солнца. Порывы ветра старались проредить жёлтые листья на клёнах вдоль аллеи. А позади них, тёмно-изумрудные и несравненно более высокие, тянулись к небу старые сосны. Они как будто внушали мелким деревцам: вы, посаженные весной человеческими руками, тут – лишь временные гости, но мы-то – древние, вечные. Еще зеленевшая трава вперемешку с пожухлой листвой производила странное впечатление, как сосуществование рядом жизни со смертью. Левитан выполнял этюды, писал уходящую вдаль охристую дорожку парка, сместив перспективную точку схода влево, и испытывал радость: похоже, к выставке у него будет картина – лирический пейзаж, вся ценность которого не в фотографической «похожести», а в силе переданных эмоций, как и учил его любимый наставник Алексей Саврасов.

Откуда в пейзаже женщина?

После десятка дней, целиком отданных захватившему его пейзажу, Левитан, как всегда, с утра пришёл в Сокольники и не узнал их: за ночь от заморозков облетели все листья, а ветки и хвойные иглы покрывал иней. Воздух и само соотношение красок совершенно переменились. Левитан испытал облегчение: хорошо, что он успел закончить свой пейзаж, последние доработки можно будет внести и в помещении, по памяти. А вечером к нему на огонёк заглянул товарищ по Училищу Николай Чехов, старший брат будущего писателя. «Мне кажется, по аллее не мешало бы пустить красивую одинокую женщину в чёрном платье!» — не удержался от совета не очень вникавший во все эти пейзажные лирические «антимонии» Николай.

Заросший пруд. Василий Дмитриевич Поленов, 1879

Пожалуй, мы можем даже предположить, что именно сподвигло Николая Чехова на это вмешательство. На Передвижной выставке 1879 года немалым успехом пользовались «Бабушкин сад» и «Заросший пруд» еще одного любимого учителя Левитана, Василия Поленова. И в той, и в другой работах пейзаж оживляли небольшие женские фигурки. А, может быть, вовсю подрабатывающий журнальными карикатурами, неизбежно огрубляющими вкус, Николай совсем разучился воспринимать всё, что лишено человеческого присутствия. В конце концов, романтическая «женщина в чёрном» могла быть предметом его личных лирических грёз: подобную как раз можно увидеть на одной из немногих картин самого Николая Чехова «Молодая вдова на могиле мужа».

Молодая вдова на могиле мужа. Николай Павлович Чехов

Но, как бы то ни было, а в тот момент не до конца уверенный в собственных силах Левитан уступил. Женскую фигурку на его законченной картине дописал Николай Чехов. Он был доволен собой и уверял, что только благодаря женщине и можно понять, что тема пейзажа – неприкаянность и одиночество.

История создания

Когда Исаак Ильич учился в училище, сначала его наставником был Василий Перов, а затем талантливого юношу заметил и позвал к себе Алексей Саврасов. Левитан проживал в окрестностях Балашихи, в еврейской общине под названием Салтыковка. Незадолго до этого революционер Александр Соловьёв совершил неудачную попытку убить царя, после чего был издан указ, запретивший евреям жить в столице. Хотя начинающий художник был почти нищим, он не ожесточился. Напротив, в его характере преобладали мягкость, чувственность и склонность к созерцанию. Саврасов советовал юноше больше наблюдать и учиться чувствовать, и он выполнял рекомендации своего учителя.

Перед одной из отчётных ученических выставок Исаак ушёл в лес и пропадал там несколько дней. Когда друзья уже начали беспокоиться, он вернулся. Оказалось, что Левитан раздумывал над идеей будущего полотна. Задумка состояла в том, чтобы передать осеннее настроение, не скатываясь к фотографической схожести полотна с натурой.

Воспоминания из детства

Из впечатлений раннего детства Лермонтова запомнилось одно, связанное с чувством природы, с необычным представлением привычных вещей. В 1830 году Лермонтов писал, вспоминая, когда ему было лет восемь: «Я один раз ехал в грозу, куда-то; и помню облако, которое, небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу. Это так живо передо мною, как будто вижу». Не каждый ребенок, в 8 лет, сможет сравнить облако с плащом, точнее не просто облако, а именно тучу, которая превращается в черный плащ. У необычных детей всегда необычная судьба. Сейчас постараемся разобрать причины одиночества Лермонтова, которое привело к трагедии.

Анализ стихотворения Блока «Миры летят. Года летят. Пустая…»

Над циклом «Страшный мир» Блок активно работал в период с 1909 по 1916 год. Поэт рисует «страшный мир» как царство социальной несправедливости, зла. В серии стихотворений отразилось состояние России между двух революций, России, живущей в предчувствии катастрофы. Человек, существующий в такой обстановке, рано или поздно становится игрушкой темных сил. Душу его начинают наполнять дикие страсти. Они способны оказать негативное влияние даже на такое светлое чувство, каковым считается любовь. Под их воздействием ей суждено превратится в

губительную страсть. Блок изображает современную ему действительность, причем упор сделан на картины городской жизни. В цикле перед читателями предстают обитатели земного ада, а также живые мертвецы, демоны. «Страшный мир» в понимании Александра Александровича — это понятие, которое относится и к душе лирического героя. Она почти омертвела, невероятно устала. От внутренней дисгармонии в поэзии Блока не предусмотрены варианты спасения.

В 1912 году написано стихотворение «Миры летят. Года летят. Пустая…», вошедшее в цикл «Страшный мир». Две строфы текста полностью посвящены размышлениям на фундаментальную

тему: «Что такое счастье?». Во втором четверостишии лирический герой задается риторическими вопросами. Возможно ли обрести счастье в единение с природой? Или лучше окунуться в порочные удовольствия, отдав предпочтение вину, страстям и погибели души? В третьей строфе говорится, что счастье — это «забвенье, сон и отдых от забот». Естественно, долго оно не длится. Как только человек возвращается в реальность, вновь начинается «безумный, неизвестный и за сердце хватающий полет». Далее возникает важный для всего цикла мотив рокового круговорота жизни. Ход существования человека уподобляется волчку, запущенному «куда-то, как попало». Казалось бы, опасность миновала, но буквально через миг появляется новое испытание. Не видать людям покоя в «страшном мире». Блок задается риторическим вопросом: «Когда ж конец?». Но нет из адского круговорота выхода. В финале лирическому герою остается только забыться в компании товарища, хотя бы на какое-то время, путь забытье это и будет иллюзорным. О роковом круговороте жизни поэт говорит и в другом стихотворении 1912 года — в знаменитой миниатюре «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…». Кстати, она входит в один подцикл вместе с произведением «Миры летят. Года летят. Пустая…» — «Пляски смерти».

Глава 3. Философские уроки «Страшного мира»

Начиная с 1909 года, лирика А. Блока в обрисовке темы «страшного мира» приобретает относительную простоту. Происходит не утрата символа, а избавление от прихотливой образности, появляется сжатый оборот, экспрессия глаголов, повышается уровень обобщения, появляются приёмы сведения воедино различных пространственных и временных точек, конкретизированный пейзаж, внутренний конфликт стихотворения приобретает больший масштаб.

Доступа нет, контент закрыт

Аккаунт доступа «PREMIUM»

- 599

- Премиум доступ на 30 дней

Приобрести

PREMIUM_60

999

Премиум доступ на 60 дней

Приобрести

PREMIUM_90

1599

Премиум доступ на 90 дней

Приобрести

Осенний день. Сокольники описание картины

Интересно, что на данной картине, в отличие от многих других пейзажей автора, присутствует фигура человека. Женская фигура была написана не самим Левитаном, а его другом художником, с которым они вместе обучались в Училище живописи.

На картине мы можем увидеть пасмурный день в парке. Стоит ранняя осень. Некоторые деревья уже пожелтели. Тропинка усеяна опавшей листвой. Высокий сосновый лес, словно неприступные стены, окружает тропинку, по которой идёт одинокая женщина. Небо серое, хмурое, стоит ветреная погода, вот-вот закапает дождь.

Характер картины грустный, меланхоличный. Хмурая погода, давящие высокие стены леса, несущиеся по небу серые облака, окончательно ушедшее лето, одиночество женщины — всё это вызывает ностальгию, печаль по ушедшим временам, грусть от времён наступивших.

Эксперты живописи считают, что картина оказалась такой грустной не просто так. Написана картина была в 1879 году, который оказался для Левитана достаточно непростым. Тогда евреям запретили находиться в Москве, после чего художник был сослан в Салтыковку. Тогда характер работ художника стал достаточно печальным, меланхоличным, что отразилось и в этой работе. Внутреннее состояние осенней безысходности отразилось в пейзаже.

Впоследствии данную картину приобрёл для своей коллекции меценат Павел Третьяков. В Третьяковской галерее пейзаж находится и по сей день.

Чем опасна безысходность?

1. Парализует и делает человека пассивным.

То есть он чувствует, что должен что-то предпринять, но не может ничего делать – не может спасти свой дом, не может прожить отношения, не может творить. Он не способен делать то, что для него всегда было важным.

3. Ослабляет веру.

Вера и надежда – это 100% прививка от безысходности. Не зря ведь говорят «отчаяние лечится чаянием». Чаяние – жизнь с надеждой.

4. Пожирает жизненную энергию.

На самом деле энергия в организм поступает не столько с пищей. Максимальный всплеск энергии дает мотивация – чем интереснее нам что-то, тем ярче горят глаза. И наоборот – если нет интереса или искреннего желания выбраться из ситуации, мозг переходит в «спящий» режим и не генерирует никаких идей.

5. Мешает понять, что делать дальше.

Вообще-то никто не застрахован от безвыходной ситуации. Но одни ищут, барахтаются, пробуют, а другие предпочитают сетовать на свою беспомощность.

6. Вынуждает зациклиться на проблеме.

Зацикленность вредна по трем причинам. Во-первых, она мешает отстраниться и взглянуть на ситуацию со стороны. Во-вторых, мешает прислушаться к советам со стороны. В-третьих, она не дает расслабиться и отдохнуть, потому что мозг постоянно перерабатывает проблему.

7. Усиливает негативные эмоции.

Негативные эмоции – главный враг человека в состоянии безысходности. Паника, гнев, злость не просто захлестывают, а властвуют, мешают сосредоточиться. Хотя в спокойной ситуации выход из тупика находится намного быстрее.

8. Вселяет страх будущего.

Негативные сценарии пугают, отбирают много сил на свое обдумывание. А поскольку в тупике нет ничего хорошего и выхода тоже нет, усиливается страх перед будущим.

9. Проблема находится внутри, а не снаружи.

В состоянии безысходности забывается главная истина: «все, что с нами происходит – результат наших действий или бездействия». Как только мы перестаем винить кого-то в своих неудачах, внутренняя энергия повышается, а решения появляются сами собой.

Наш разум не терпит безделья, поэтому заполняет эмоциональный вакуум любыми переживаниями или навязчивыми размышлениями на бесполезные темы. Все это еще больше дезориентирует и выбивает из колеи. Но именно отчаяние в моменты безысходности дает силы что-то изменить и измениться самому.

Главные герои и их характеристика

Образы героев рассказа «Красавица» прописаны Буниным отдельными яркими штрихами, позволяющими составить определенное представление о каждом из них. Многомудрый Литрекон описал систему образов в таблице:

| Чиновник | Пожилой чиновник казенной палаты, женившийся на молодой красавице, выглядит человеком ничем не примечательным: «худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу». Портрет героя не вызывает особой симпатии. О его отношениях с женой рассказано всего в одном предложении: «От страха перед ней, тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына». Можно предположить, что похожим образом он вел себя и с предыдущей женой-красавицей, тогда становится ясно, зачем эти женщины выходили за него замуж. Они получали полную власть над домом и мужем. |

| Главная героиня рассказа | та самая красавица, о которой говорится в названии. Она «знала себе цену», была хозяйственна и «глаз имела зоркий». Красавица стала абсолютной хозяйкой в доме мужа, начала распоряжаться не только вещами, но и судьбой его сына. Интересно, что единственная прямая речь в рассказе – слова Красавицы. Очевидно, что теперь это самый значимый, если не единственный слышимый голос в доме чиновника. В ее словах ключевым является глагол «велела»: она привыкла отдавать приказания, привыкла быть практичной и думать о выгоде. |

| Сын чиновника | Роль мальчика в этом семействе может вызвать лишь сочувствие. С приходом новой хозяйки жизнь ребенка круто поменялась. Он стал как бы «несуществующим в доме». Его жизнь – это уголок гостиной, небогатый набор вещей, оставшихся от мамы, и одинокие, однообразно сменяющие друг друга дни. |

Вариант 2

Слово «одиночество» — не что иное, как лейтмотив всей жизни М. Лермонтова. Начиная с самого раннего детства, поэт был одинок. Он рано остался без родителей и воспитывался бабушкой, которая не смогла их заменить. Слабое здоровье мешало юному Лермонтову играть со сверстниками и шалить как обычному мальчишке. Вынужденная изоляция и отсутствие общения не могли не сказаться на его характере. «Один среди людского шума возрос под сенью чуждой я…» – писал поэт.

Печорин, Мцыри, Арбенин, поэтические образы паруса и «одинокого утеса» – это далеко не полный список примеров противостояния окружающему миру. Все герои находятся в постоянной борьбе сами с собой. Мцыри – пленник монастыря, чуждый всем вокруг. Григорий Печорин борется с противоречиями не только в окружающей действительности, но и внутри себя.

Лермонтов не испытал счастья любви, тем самым усилив свое личное одиночество. В одном из самых своих известных стихотворений «Парус» состояние лирического героя – вечное одиночество, потерянность и безысходность.

«Увы, он счастия не ищет И не от счастия бежит!»

Совпадение лирического героя и автора встречается в творчестве Лермонтова постоянно. Все его герои очень трагичны, как и его одинокая творческая жизнь.

Мрачными красками прописано стихотворение «Утес». Игривая и веселая золотая тучка покидает старый «утес – великан». Он остается грустить совершенно один. Переживания, страдания и одиночество – все, что выпадает на долю лирического героя.

Бесконечную печаль, и грусть вызывают строки из стихотворения «На севере диком…». Казалось бы, простое описание природы России, но «одиноко», «на голой вершине» и даже в названии автор создает читателю мрачное настроение, тем самым усиливает картину одиночества. Сосне неуютно, холодно и печально. Она мечтает о теплых странах и солнце. Даже природа у поэта может грустить и плакать. Противостояние образов, это прием, который постоянно использует Лермонтов.

В стихотворениях, написанных в 30 – е годы жизни поэта, он много рассуждает о загробной жизни, слышит могильные звуки и видит гроб «уединенный». Лермонтов очень рано «постарел душой». Его дуэль и написание стихотворения «Смерть поэта» повлекли за собой ссылку на Кавказ. «Одинок я – нет отрады: Стены голые кругом» — пишет он в стихотворение «Узник». Практически в каждом третьем стихотворение Лермонтова легко встретить такие слова: гроб, смерть, могила, умереть. Читатель видит неудовлетворенность жизнью, иногда даже ожидание смерти: «Но я без страха жду довременный конец. Давно пора мне мир увидеть новый». Смерть и одиночество неразрывно связаны между собой и следуют из одного стихотворения в другое в последние годы жизни поэта. Он разочарован во всем: любви, дружбе, семье, государственном устройстве. Не находит поэт себе места и в небесном мире. Он обречен на одиночество и вечные блуждания.

Вся короткая жизнь поэта пронизана этими болезненными мотивами. Природа этого состояния автора важна для понимания всего творчества М. Лермонтова.

Основная идея

Стихотворение «Одиночество» — это образное описание жизни одного человека, который стремится к чему-то своему. По сути, каждый в своих стремлениях одинок, неопытен, каждый идёт по неизведанному пути, по не протоптанной дороге, на которой могут появляться кочки, которая может запутаться и распутаться. Смысл стихотворения «Одиночество» заключается в непрерывном движении, стремлении вверх, в некоей естественности одиночества. Человеку нужно идти дальше и принять вынужденное одиночество, как и не особо чистые перилла. Данность убога, но в пути лучше смотреть именно под ноги, именно на выщербленную лестницу, дабы не упасть и не погубить себя. Пессимистично, зато так жизненно.

Также произведение можно назвать инструкцией в преодолении жизненных невзгод. Главная мысль стихотворения «Одиночество» заключается в том, что замкнутость человека в пределах его собственного экзистенциального опыта не является трагедией. Это данность, которую просто надо принять, из которой стоит исходить. Приняв это, человек закалит характер и научится преодолевать трудности.

Анализ стихотворения Бродского «Одиночество»

Каждый человек в определенные моменты жизни чувствует себя одиноким и никому не нужным. Одни испытывают подобное из-за неразделенной любви, другие – из-за собственных взглядов и убеждений, которые не находят понимания у окружающих. Иосиф Бродский впервые почувствовал себя изгоем в 19 лет, когда перед ним одна за другой стали закрываться двери литературных журналов. И все из-за того, что юный поэт попытался рассказать миру о своих мыслях и ощущениях, которые оказались весьма крамольными. В итоге летом 1959 году Бродский пишет стихотворение «Одиночество», в котором пытается переосмыслить все то, что с ним происходит в данный момент, и найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации.

Многие, столкнувшись с подобным непониманием, утешают себя мыслями о будущем, строя иллюзии по поводу того, что вот пройдет время и все изменится к лучшему. Однако мало кто отдает себе отчет, что жизнь способна сломать хребет даже очень стойким и целеустремленным людям. Поэтому для достижения того самого понимания и благополучия часто приходится поступаться собственными принципами. Иосиф Бродский не готов платить столь высокую цену за душевное спокойствие, поэтому не хочет думать о будущем. «Когда плюет на человечество твое ночное одиночество, — ты можешь размышлять о вечности», — дает поэт самому себе дельный совет.

Бродский уже не настолько наивен, чтобы верить в чудеса. Поэтому будущее представляется ему далеко не таким радужным, как его сверстникам. Наоборот, поэт интуитивно чувствует, что впереди его ждут куда как более серьезные испытания, выйти победителем из которых ему будет весьма сложно. Поэтому, заглядывая в будущее, автор предполагает, что спустя какое-то время станет с ностальгией вспоминать себя сегодняшнего. Бродский считает, что лучше сейчас «поклониться данности», т.е. научиться воспринимать жизнь без иллюзий, чем потом с сожалением вспоминать о тех безмятежных днях, которые с небольшой натяжкой даже можно будет назвать счастливыми. Под «данностью» поэт подразумевает все то, что его окружает. Это и могилы великих людей, которые потом покажутся «милыми», и короткие, на первый взгляд дороги, который впоследствии «покажутся тебе широкими». Даже «убогие мерила» бытия, на которые сейчас в силу молодости ориентироваться совершенно не хочется, впоследствии станут надежными перилами, «удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице», именуемой жизнью.

Уже в 19 лет Иосиф Бродский пишет стихотворение «Одиночество», которое впору писать старику, пошедшему все этапы жизненного горнила. Это произведение является для молодого поэта некой попыткой переосмысления своего пути, поиска точки опоры, ведь уже в неполные 20 лет он предчувствует все трудности своего поэтического пути.

Темы, проблемы, настроение

Основная тема произведения «Одиночество» — это, как ни странно, тема одиночества. Одиночество, безысходность и трагизм – нить, протянутая сквозь все стихи поэта. Лирика Бродского не отличается лучезарным оптимизмом. Стихи поэта – это крик души от мучительного одиночества.

Конфликт героя с окружающей действительностью – это главная проблема, затронутая Бродским в стихотворении. Этот конфликт и является причиной одиночества лирического героя, такого пылкого и смелого, но непонятого, отвергнутого. Поэт пишет:

Верить этим строкам нельзя. Это ответ угнетённого творца, не принятого, ущемлённого. Это реакция на «плевок» в его собственную душу.

Настроение стихотворения «Одиночество» драматичное, вязкое. Ознакомившись с ним, ненароком пропитываешься жалостью и одновременно уважением к лирическому герою. Его мудрость, его неотрывное движение вперёд вызывают восхищение, но честный вывод, к которому он пришел, не может не вызывать сочувствия. Не к нему, а ко всему человечеству.

Тема «страшного мира» в поэзии А. Блока

Миры летят. Года летят. Пустая

Вселенная глядит в нас мраком глаз.

А ты, душа, усталая, глухая,

О счастии твердишь, — который раз?

А. Блок

Поэзию А. Блока дооктябрьского периода характеризует жажда обновления жизни, поскольку окружающая действительность его пугает и тревожит, представляясь «страшным миром», губящим и уродующим человека. Но поэт еще не знает, как можно побороть социальное зло, и это неведение определяет преобладание трагических интонаций в его лирике.

Разрабатывая тему «страшного мира», А. Блок стремился не только выступить против «буржуазной действительности», но и чувствовал, что человек, живущий в этом мире, теряет нравственные ценности, переживает ощущение безверия, собственной греховности, опустошенности, поскольку замены утраченному нет.

Я обрываю нить сознанья И забываю, что и как… Кругом — снега, трамваи, зданья, А впереди — огни и мрак.

Все прекрасное и естественное в «страшном мире», даже человеческие чувства, подменяется губительным, искусственным, приводящим в отчаяние. Здесь не знают простой и красивой любви, зато в полном расцвете «горькая страсть, как полынь», «низкая страсть», бунт «черной крови» («Унижение», «В ресторане», «Черная кровь», «На островах»):

Только губы с запекшейся кровью На иконе твоей золотой (Разве это мы звали любовью?) Преломились безумной чертой…

Обладая проницательным умом, развитыми чувствами, богатой душой, лирический герой цикла бессмысленно растрачивает эти сокровища и, понимая происходящее, ощущает безысходность своего положения. Он предстает перед нами то «стареющим юношей» («Двойник»), то демоном, несущим гибель себе и окружающим («Демон»).

Я коротаю жизнь мою, Мою безумную, глухую: Сегодня — трезво торжествую, А завтра — плачу и пою.

Человек истратил себя в бесконечных лабиринтах «страшного мира», от него осталась одна оболочка, которая и создает обманчивую видимость жизни:

Как тяжко мертвецу среди людей Живым и страстным притворяться! Но надо, надо в общество втираться, Скрывая для карьеры лязг костей…

В годы реакции после революции поэту становится ясно, что в реальности мало что изменилось. Говорит ли это о том, что зря были принесены все жертвы, впустую потраченные усилия? Тяжелая депрессия развивается в душе поэта, видящего безысходность переворота, склоняющегося к мысли о роковом круговороте жизни, неизбежности страданий.

Ночь, улица, фонарь, аптека, Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века — Все будет так. Исхода нет. Умрешь — начнешь опять сначала, И повторится все, как встарь: Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь.

Лирический герой цикла бесконечно одинок среди окружающего его зла. У него нет родных, друзей, любимых. Все, что у него было дорогого, он растерял и растратил в своей бестолковой жизни. Страх, отчаяние, мука поселились в его сердце, заставляя предчувствовать торжество зла во всей Вселенной. Материал с сайта //iEssay.ru

Дневное солнце — прочь, раскаяние — прочь. Кто смеет мне помочь? В опустошенный мозг ворвется только ночь, Ворвется только ночь!

Свое логическое продолжение тема «страшного мира» нашла в циклах «Возмездие» и «Ямбы». В цикле «Возмездие» лирический герой испытывает страдания и муки совести от того, что изменил высокой любви и данным когда-то священным обетам. Поэт развивает тему возмездия за отступничество, и в «Ямбах» он уже готов нанести ответный удар всему «страшному миру» — жестокому и бесчеловечному. В этом цикле возникают мотивы веры в добро и свет, в будущее, готовность с новыми силами вступить в борьбу со злом и победить его:

О, я хочу безумно жить: Все сущее — увековечить, Безличное — вочеловечитъ, Несбывшееся — воплотить!

А такие слова могут вселить веру в сердце человека, поддержать его угасающую надежду и вдохновить на подвиги ради достижения мечты!

На этой странице материал по темам:

- миры летят года летят анализ

- блок тема страшнего мира

- тема страшного мира в поэзии блока

- блок миры летят анализ