Борис Михайлович Кустодиев

Каждый большой мастер кисти оставляет после себя свой уникальный мир, застывший в красках его произведений. Творческие миры одних живописцев, максимально приближенные к реальности, становятся, по сути, историческими документами, свидетельствами эпохи. Другие художники создают миры иллюзорные, через преломление действительности отражающие их собственное индивидуальное видение. Но и в этом случае сила их таланта делает иллюзию не менее реальной, позволяя ощутить невидимый дух времени. Борис Кустодиев во многих своих лучших полотнах сумел показать такую иллюзию. Он создал мир грез о провинциальной России, мир красивой и яркой фантазии, уходящей корнями в детство и юность этого замечательного мастера.

Родившийся и выросший в Астрахани, девятилетний Борис однажды увидел выставку художников-передвижников. Потрясенный до глубины души их удивительным и притягательным мастерством, мальчик решил, что обязательно станет живописцем. В пятнадцать лет Кустодиев начал заниматься у художника Власова, по совету которого тремя годами позже он отправился в Петербург и поступил в Академию художеств. Некоторое время спустя наставником Бориса стал знаменитый мастер кисти Илья Репин, высоко оценивший дарование молодого художника и пригласивший его принять участие в совместном написании группового портрета «Торжественное заседание Государственного Совета». Параллельно с этой большой работой Борис Кустодиев создал ряд прекрасных портретов, один из которых принес его автору золотую медаль Международной выставки в Мюнхене.

Поиски собственного творческого стиля постепенно привели живописца к идее изображения мира российской провинции в его парадной, праздничной ипостаси. Глубокая любовь Бориса Михайловича к Поволжью стала отправной точкой для формирования обширного ряда образов, отражающих некое идеализированное бытие, героями которого становились купцы и купчихи, извозчики и дворники, простые горожане и крестьяне. Чистые, веселые краски, декоративность нарядов и интерьера, сочно выписанные натюрморты и тщательно прорисованные детали придавали картинам Бориса Кустодиева сходство с лубком – искусством, близким народному восприятию. Сюжеты произведений живописца также становились своеобразным отражением смутной народной мечты о сытости и довольстве, о бесконечном светлом празднике, где нет, и не может быть места грубой реальности. Словно сама провинциальная, сонная, купеческая Россия, бездумно улыбаясь, смотрела на зрителя с полотен Бориса Михайловича. Глубоко и проницательно видевший косность и застойность этого мира, художник изображал многих своих персонажей с мягким незлобным юмором, лишь подтверждающим его неизменную любовь к ним.

На революцию 1905 года Борис Кустодиев отреагировал серией аллегорических рисунков, отражающих остроту исторического момента. В 1911 году Борис Михайлович начал работать оформителем в театре, где он создал ряд прекрасных декораций. Особенно впечатляющими были его декорации и эскизы костюмов к пьесам Островского, рассказывающим о мире, который был так хорошо знаком художнику. Однако вскоре нашему герою пришлось отправиться на лечение в Швейцарию в связи с тяжелым заболеванием спинного мозга. Лечение не помогло, и Борис Михайлович вернулся на родину. Болезнь прогрессировала. В 1916 году наступил полный паралич ног. Несмотря на это, художник продолжал с увлечением работать. Революцию 1917 года он принял радостно, искренне надеясь на положительные перемены в общественной жизни страны. В послереволюционные годы Борис Кустодиев трудился над произведениями на новые для него темы. Он создавал рисунки для календарей, иллюстрации к книгам, эскизы оформления улиц, занимался изготовлением марок, дизайном почтовой бумаги, пропагандистскими плакатами.

Всю свою жизнь, оставаясь в душе большим ребенком, идеализирующим окружающую действительность, Борис Михайлович Кустодиев был искренне уверен в том, что красота способна спасти мир и перевоспитать человека. Он умер в 1927 году в холодной и темной петроградской квартире, работая над эскизом триптиха «Радость труда и отдыха»…

| Извозчики (Б. Кустодиев, 1920 г.) | Изба. Костромская губерния (Б. Кустодиев, 1909-1917 г.) | Интерьер. Женская фигура у окна в мастерской (Б. Кустодиев, 1920 г.) |

- Выставки Бориса Кустодиева

- Эпическое начало и драгоценные подробности Бориса Кустодиева

- Краткая летопись жизни Б.М. Кустодиева

- Солнце в день морозный (Кустодиев).

Школы князей Владимира и Ярослава

Период развития отечественного образования при князьях Владимире и Ярославе Мудром нередко признается начальным во всей истории этого образования, во многом связанного с христианскими храмами.

Под 988 годом в Повести временных лет: «И поставил (Владимир) церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Послал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в вере, и плакали о них, как о мертвых» (язычники были против христианских инноваций).

Русские книжники, работавшие в школах повышенного типа, пользовались своим вариантом структуры предметов, который в определенной мере учитывал опыт византийских и болгарских школ, дававших высшее образование.

Софийская первая летопись о школе в Новгороде: 1030. «В лето 6538. Иде Ярослав на Чюдь, и победи я, и постави город Юрьев. И прииде к Новугороду, и събрав от старост и от попов детей 300 учити книгом».

Созданная в 1030 г. Ярославом Мудрым школа в Новгороде была вторым учебным заведением повышенного типа на Руси, в котором обучались лишь дети старост и священнослужителей. Есть версия, что в летописи речь идет о детях церковных старост, избиравшихся из низших сословий, но до конца XVI в. известны лишь старосты административные и военные . Термин «церковный староста» появился в XVII в. Контингент учащихся новгородской школы состоял из детей духовенства и городской администрации. Социальный состав обучающихся отражал классовый характер образования той поры.

Главная задача школы состояла в подготовке грамотного и объединенного новой верой управленческого аппарата и священников, деятельность которых проходила в сложной борьбе с сильными традициями языческой религии среди новгородцев и угро-финских племен, которыми был окружен Новгород.

Деятельность школы Ярослава опиралась на разветвленную сеть школ элементарной грамоты, о чем свидетельствует большое количество обнаруженных археологами берестяных грамот, писал, вощеных дощечек. На базе широкого распространения грамотности расцвела новгородская книжность. В Новгороде написано знаменитое Остромирово Евангелие, описание Добрыней Ядрейковичем Царьграда, математический трактат Кирика. Сохранились для потомков «Изборник 1073 года», начальный летописный свод, краткая редакция «Русской Правды». Новгородские книгохранилища послужили одним из основных источников «Великих четьих миней» — собрания «всех книг, чтомых на Руси», состоящего из 12 огромных томов общим объемом свыше 27 тыс. страниц.

1037. В год 6545. Заложил Ярослав город большой, у которого сейчас Золотые ворота, заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь святой Богородицы благовещения на Золотых воротах, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины… Любил Ярослав церковные уставы, попов очень жаловал, особенно же черноризцев, и к книгам проявлял усердие, часто читая их и ночью и днем. И собрал книгописцев множество, которые переводили с греческого на славянский язык. И написали они много книг, по которым верующие люди учатся и наслаждаются учением божественным. Как бывает, что один землю распашет, другой же засеет, а третьи пожинают и едят пищу неоскудевающую, так и здесь. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил, а мы пожинаем, учение получая книжное.

Велика ведь бывает польза от учения книжного; книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Это — реки, напоящие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина… …Ярослав же… любил книги и, много их переписав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам»

Образовательная реформа Владимира и Ярослава усиливала христианизацию на землях будущей России и её соседей, однако многовековые языческие традиции имели глубокие корни в народах страны.

Граффити XI века из святой Софии Киевской: «Месяца июня в 10-й (день) выгреб (потревожили мощи) грамматика, а в 15-й отдали Лазорю».

«Грамматиками» называли себя как профессиональные писцы южнославянских рукописей, так греками именовались и учителя — преподаватели полного курса грамматики. Император Юстиниан в 534 г. установил видным грамматикам вознаграждение в сумме 70 солидов и определил этим педагогам ряд других привилегий . Грамматики преподавали и в Киевской дворцовой школе, после смерти по статусу погребались в соборе. Мощи «Грамматика» были перенесены в монастырь, где игуменом был Лазарь (упоминается под 1088 годом).

Популярные сочинения

- Мои лучшие каникулы сочинение Больше всего на свете мне нравится лето. И я считаю, что это самое лучшее время года. Именно летом всем хочется брать не только выходные, но и отпуск для того чтобы в полной мере ощутить лето

- Сочинение про Неуверенность в себе рассуждение Для ребёнка любой взрослый человек является неким авторитетом. А собственные родители непререкаемыми авторитетами. Ведь они старше, умнее и знают все на свете. Но постепенно взрослея, дети учатся критическому мышлению

- Хлеб всему голова — сочинение 5 класс Хлеб является основной ценностью для человека. С самых давних времён хлеб представляет символ богатства, обеспеченности, изобилия. Конечно, стоимость обычной буханки хлеба не велика

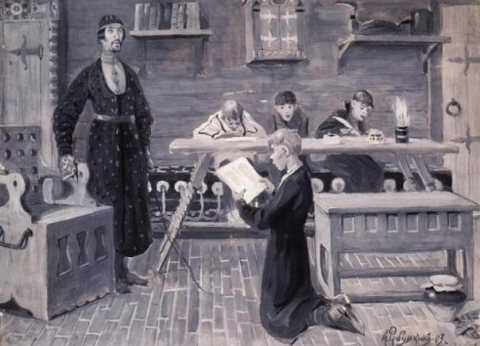

Картины по русской истории. В.М. Кустодиев. Школа в Московской Руси.

Начало здесь.

Традиции школьного учения, высочайшее почтение к грамотности сохранялись на Руси, несмотря на бедствия ордынского завоевания. Благодаря развитию начальной школы к XVII веку уровень грамотности в России был по тем временам весьма высок.

Две группы населения были наиболее грамотными: это белое духовенство (от священника московского собора до сельского попа) и купечество, из среды которого вышли многие государственные и общественные деятели.

Купцы самостоятельно вели свою документацию и весьма заботились об обучении детей. Например, Яков Емецкий, умирая, писал, что двое его старших сынов «изучены промыслу, и изучены грамоте, и пети, и писати», а трое младших «не изучены ни промыслу, ни грамоте», а потому должны получить большую долю наследства, для учения.

Изучали купцы и иностранные языки, нанимая для этого приезжих иноземцев, составляя словари. Владели грамотой примерно на 70% монашество, на 65% — дворянство (в том числе многие женщины), на 40% — посадские люди, на 15% — крестьяне.

Особенно грамотным было крестьянство Русского Севера, менее задавленное крепостническим гнетом: крестьяне не только отдавали детей в школы, но усердно собирали библиотеки, писали книги, вели хозяйственные и летописные записи.

Начальные школы действовали по всей стране, равно в Москве или в Сибири. Например, в описи «обывательским дворам» Мещанской московской слободы (1677) значится горожанин, который профессионально «учит детей грамоте», и учит хорошо, поскольку в том же году под приговором мирских сходов в слободе стояли собственноручные подписи 36% населения, в 80-х годах — до 40%, в 90-х — до 52%.

Писцовая книга Боровска (1685) сообщает, что на торговой площади «построена школа для учения детям: построена она Рождественским попом Ефимом». В книге Кеврольского уезда (1673) значится «бобыль Якушко Павлов, прозвище Тренка, учит детей».

Ещё по теме: Картины по русской истории. Е.Е. Лансере. Флот Петра Великого.

Средства на школу давали родители. Учитель был обычно один, а детей много, разных возрастов. Одни из них, как показано на картине, учили буквы и читали по складам, став на колени перед учителем.

Другие уже перешли от печатных и «уставных» рукописных букв к изучению скорописи. Часть детей уходила после уроков домой, но многие родители считали полезным, чтобы дети жили при школе.

Здесь они и питались — на лавке справа недаром стоит котелок с кашей. «Пожалуйте, государи, — писал из-за границы знаменитый дипломат А. Л. Ордин-Нащокин, — прикажите в домишко мое, чтоб мальчика моего дали грамоте учить попу Григорию Опимахову и жил бы он у него в дому». Многие дворяне и купцы приглашали к своим детям домашних учителей, обычно со знанием иностранных языков.

В XVII веке главным учебником стал Букварь, неоднократно переиздававшийся Печатным двором. Кроме азбуки, грамматических правил и правил поведения буквари содержали прописи, статьи по вероучению, краткие словари.

Многочисленные азбуки-прописи для изучения скорописи бытовали отдельно, часто в них включалась арифметика. В Азбуковниках излагались грамматика, словари иностранных слов, сведения по истории, географии, философии, литературе и мифологии.

Пение было непременным предметом в начальной школе: без знакомства с «мусикией» человек не считался грамотным. Но учение не оканчивалось после выхода из школы — человек всю жизнь должен был учиться по книгам, ибо «книги суть реки, напояющие вселенную мудростью».

Автор аннотации: А.П. Богданов

Продолжение следует.

Сочинение по картине

Сочинение по картине известных авторов

Сочинение по картине: Б. М. Кустодиева «Земская школа в Московской Руси».Знаменитый русский художник Борис Михайлович Кустодиев живо интересовался историей своей родины. И не просто интересовался, а в своих полотнах воссоздавал быт и нравы русичей. Известны его исторические портреты. Не менее знаменита картина «Земская школа в Московской Руси», написанная художником в 1907 году. На картине изображена обычная земская школа. В старой Руси устройство школ было таково, что на одного учителя определялось от 6 до 12 учеников. Вот и здесь мы видим семерых мальчиков, которые старательно обучаются грамоте. Пятеро из них сидят за столом и старательно перьями выводят буквы. Лица ребят сосредоточены. Видно, что они стремятся познать основы наук. Но другая группа, изображенная на картине, говорит о том, что не все дети прилежны в своих занятиях. Два мальчика стоят на коленях рядом с учителем и читают книгу. Они, вероятно, наказаны за непослушание. Может быть, их наказал строгий учитель за нерадение. Сам учитель изображен на картине справа. Он чинно сидит под образами. Вся его поза и лицо говорят о серьезности того дела, которое он выполняет. Перед учителем лежит раскрытая книга, но он в нее не смотрит. Он внимательно наблюдает за всем, что делают его ученики, готовый в любую минуту либо похвалить за старание, либо наказать за неаккуратность. На Руси осознавали значение грамоты, и потому стремились дать детям образование, отправляя их в земские школы. Обустройству учебного заведения уделяли не мало значения. Обстановка в земской школе, изображенной Кустодиевым, хоть и строга, но окружена каким-то теплом. Это тепло излучает дерево, из которого сделано все вокруг: и пол, и стены, и потолок, и нехитрая мебель. В школе удивительная чистота. Некрашеный деревянный пол натерт до блеска. Из небольших оконцев льется солнечный свет. Отражаясь от натертого пола от гладкой поверхности стола, он заливает всю комнату, отчего она кажется уютной. На одном из подоконников мирно дремлет кошка. На картине много зеленого цвета различных оттенков. Б.М. Кустодиев любил этот цвет. Она создает впечатления покоя и размеренности школьной жизни, где нет места суете и лени. Знания несут свет, которого так много на полотне. Б.М

Кустодиеву удалось показать всю важность учения. Это понимает учитель

Это понимают и дети.Описание картины Б. М. Кустодиева «Земская школа в Московской Руси».Борис Михайлович Кустодиев — знаменитый русский художник. Он рисовал интересные портреты, но не менее известна его картина «Земская школа в Московской Руси», написанная в 1907 году. Художник интересовался историей, бытом и нравами своих соотечественников

В старой Руси уделяли особое внимание обучению, обустройству школ и старались дать детям образование.На картине изображена жизненная ситуация — обучение учеников в земской школе. Обустройство школ предполагало, что за каждым учителем закрепляли от 6 до 12 учеников

Вот и на картине мы видим учителя и семерых учеников. Все убранство школы настраивает на серьезный лад.Комната светлая и чистая, из окон льется солнечный свет, он отражается от стола и некрашеного пола и заливает всю комнату. В правом углу образа, вдоль стенок полки с небольшим количеством книг. Из них ученики видимо и постигают свою сложную науку. На стене висит картина.Однако школа по-домашнему теплая, в ней есть традиционная русская печь, которая придает каждому помещению уют, а также кадушка с водой, кое-какая домашняя утварь. А на одном из подоконников мирно спит кошка.Под образами сидит учитель, он седовласый, его взгляд сосредоточен на учениках. Он внимательно за ними наблюдает, готовый помочь и направить их в любую секунду. За столом сидят пятеро мальчиков. Они, не отрываясь, выводят что-то перьями в своих тетрадках. Их лица сосредоточены. Однако, не все так прилежны.Двое учеников стоят на коленях перед учителем и читают книгу, вероятно, они провинились за что-то, и теперь отбывают свое наказание. Несмотря на наказание, дети спокойны, наверное, они уже привыкли за промахи в учебы или неприлежность получать от учителя.На картине много зеленого цвета, в разных оттенках,- это любимый цвет художника

Зеленый цвет настраивает на спокойствие, располагает к обучению и не оставляет места для лени и торопливости.Весь вид картины настраивает на постижение новых знаний, Б.М.Кустодиев хотел подчеркнуть важность обучения для детей, для их развития и дальнейшего будущего.

Все сочинения школьной программы по картине

Педагогическое образование и новый статус учителя

В 1802 году император Александр I учредил Министерство народного просвещения. Во многих городах появились гимназии. В них давали всестороннее образование и готовили к поступлению в университет. Выпускник гимназии мог сразу пойти на государственную службу или сам стать преподавателем.

Николай Богданов-Бельский. За книжкой (фрагмент). 1915. Ставропольский краевой музей изобразительного искусства, Ставрополь

В 1804 году в Петербурге открылся учительский институт. Об одном из его первых выпускников — преподавателе политических и нравственных наук Александре Куницыне позже с благодарностью вспоминал его ученик Александр Пушкин:

В 1834 году было принято Положение о порядке производства в чины по гражданской службе. Преподавателей высших учебных заведений, гимназий и прогимназий, учителей уездных и приходских училищ и домашних учителей приравняли к гражданским служащим. Первый классный чин давали в зависимости от сословной принадлежности и образования. Наиболее квалифицированными считались выпускники университетов, они сразу могли получить чин XII–VIII класса. Ниже по статусу были учительские институты и учительские классы гимназий, а еще ниже — учительские семинарии и епархиальные училища. Их выпускники должны были проработать несколько лет, прежде чем получали свой первый чин.

Дальнейшее продвижение зависело, как в армии, от должности и сроков «беспорочной» службы. Например, должность учителя уездных училищ соответствовала армейскому званию поручика, а гимназии — после определенного срока работы — званию майора. За особые заслуги можно было получить чины вплоть до статского советника, а профессор университета мог претендовать на чин IV класса, который соответствовал званию генерал-майора (по состоянию «Табели о рангах» на 1830-е годы). Чинопроизводство и сопутствующие ему льготы — освобождение от податей, пенсия, личное и потомственное дворянство — не распространялось на учителей начальных сельских школ.

Александр Морозов. Сельская бесплатная школа (фрагмент). 1865. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В начале XX века учитель гимназии без стажа получал 90–100 рублей в месяц. Этого было достаточно, чтобы снимать жилье с прислугой и в целом не нуждаться. Герой рассказа Антона Чехова «Учитель словесности» Никитин жил «в квартире из восьми комнат, которую нанимал за триста рублей в год вместе со своим товарищем».

В то же время сельский учитель Медведенко из пьесы Чехова «Чайка» говорил: «Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру… на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись». Эмеритурой называли пенсионные взносы. Так как сельские учителя в отличие от преподавателей гимназий не обеспечивались государственной пенсией, деньги «на старость» им приходилось отчислять из собственного жалованья.

Частные школы

Уложение Стоглавого Собора 1551 г. гласило: «В царствующем граде Москве и по всем градом… протопопом и старейшим священником и с всеми священники и диаконы, колиждо в своем граде.. избрати добрых духовных священников и диаконов и диаков женатых и благочестивых… могущих иных пользовати, и грамоте и чести и писати горазди, и у тех священников и у диаконов и у диаков учинити в домех училища, чтобы священники и диаконы и все православные христиане в коемждо граде предавали им своих детей на учение грамоте и на учение книжного письма и церковного пенья салтычнаго и чтения налоиного…»

А. Рябушкин «Школа XVII века»

Учителями в школах XVII века были духовные лица, за свою работу они получали плату продуктами. Ученики посещали их утром и после обеда. Учились дети людей «всякого чина… и сана, славных и худородных, богатых и убогих, даже и до последних земледельцев».

Поскольку главными учителями в то время являлось духовенство, то естественно, что начальное образование на Руси носило церковный характер. Занятия начинались и заканчивались молитвой. Продуманная таким образом система образования гармонично решала две задачи — давала подрастающему поколению основы грамотности и знаний и воспитывала его в духе христианской нравственности.

Сочинение 2

Это одна из картин про школу… Но вот только это не совсем похоже на школу. Времена ведь древние! Наверное, даже никакого специального здания не было. И училось на всю деревню – пять человек. А учились они не обществознанию и химии, а просто чтению – Библии и подобных книг. Не было особо газет, романов, комиксов… Читать-то и нечего было. Вот почему чтение так непопулярно в ту эпоху! Я так думаю.

Мы видим большую комнату в деревянном доме. Тут и печка видна, горшочки, бочка, сундуки какие-то. Тут точно живёт человек. Наверняка, это учитель – вот он сидит за длинным столом (во главе, конечно), а там ещё ученики. Тут есть полки с несколькими книгами и свитками – на самом верху. У стены – лавка. Я знаю, что раньше так делали – никаких стульев и кресел отдельных, а просто лавка одна на всех. На лавке салфетка, а на ней горшочек с едой и ложкой. Надеюсь, что запах не отвлекает учеников! Или это такая награда? Кто ответил урок, тот может съесть ложку этой… каши. Что тут ещё интересного? Окна небольшие, но свет проникает. На одном из окон кот греется на солнышке. Но он не смотрит на улицу, не глядит на учеников, ему всё надоело. В углу, понятно, красивая икона.

Теперь об учителе. Это уже пожилой мужчина – с седой бородой. Он сидит так ровно, как будто линейку проглотил. Но тогда линеек не было! Мы видим его сбоку – на учеников, которые ему отвечают, от даже не смотрит… Чтобы не подсказать или не сбить? На учителе красивый зеленый кафтан, наверное. Перед ним большая книга открыта – с красной заглавной буквой, как в сказках пишут.

Рядом с ним (на коленях!) двое учеников. Их книги лежат на лавочки, а они читают. Или следят по тексту. Другие четверо сидят за столом и что-то старательно пишут. Всех их немного перекосило от старательности! И ещё у всех очень красивая и, наверное, дорогая одежда. Красные сапоги и расшитые кафтаны: в горошек, волну, павлинье перо… Это явно не крестьяне! Дети богачей, то есть знати. Все серьёзны, никто особо не улыбается, не хулиганит. И ещё все пострижены под горшок! Вот такая мода была…

Я не хотел бы там учиться! Учитель больше похож на робота

Но мне больше нравится школа сейчас – все понимают, что всё не так уж важно

`